宋代玉童子佩殘件及其補(bǔ)全芻議

范源

2013年9月筆者見(jiàn)到了一件玉童子殘件,賣家認(rèn)為其當(dāng)屬明代,而筆者看童子系老件且宋代特征明顯,和田玉料質(zhì),細(xì)潤(rùn)光潔,初步判斷應(yīng)為宋代玉童子而購(gòu)入。經(jīng)業(yè)內(nèi)專家評(píng)定,該童子被選為2016年安徽省文物學(xué)會(huì)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)博物館舉辦的“中國(guó)古代玉器展”展品展出。作為宋代玉器的典型器,筆者不妨以此件藏品為例對(duì)宋代玉童子作一芻議,以交流于眾位方家。

玉童子是宋代玉器中的創(chuàng)新品種,宋代之后,玉童子經(jīng)久不衰、代代沿襲。到了清代,玉童子的形象益發(fā)豐富,存世量很大。這說(shuō)明,宋至清的七百多年間漢族、契丹族、女真族、蒙古族等都曾在中華大地上統(tǒng)領(lǐng)江山,無(wú)論哪個(gè)民族執(zhí)掌朝綱,這個(gè)非實(shí)用器的玉器品種非但沒(méi)有消亡,而是一直流傳下去,為民眾所喜愛(ài),是有其歷史根源的。說(shuō)到玉童子產(chǎn)生的起因,馬未都先生認(rèn)為在宋代人們渴望和平,愿意以土地?fù)Q取和平,不希望打仗,人口增值是國(guó)家的目標(biāo),故而興起佩戴玉童子。這個(gè)解釋當(dāng)然十分合理。孟子曾說(shuō),“不孝有三,無(wú)后為大。”因?yàn)椋腥A民族起源以來(lái)無(wú)論是自然條件的嚴(yán)酷、疾病的肆虐,還是戰(zhàn)爭(zhēng)的消耗,人的死亡率均非常高。多生孩子,尤其是多生男丁,延續(xù)家族的血脈,是每個(gè)家庭的最大追求,自然也是國(guó)家的迫切需求。然而,這種需求為什么沒(méi)有在其他時(shí)代,譬如玉器發(fā)展的高峰——漢代以玉童子的形式表現(xiàn)出來(lái),而恰恰在宋代興起并流行,筆者認(rèn)為還有更深層的原因。中國(guó)的玉器源遠(yuǎn)流長(zhǎng),長(zhǎng)達(dá)八千年,通過(guò)科學(xué)考古發(fā)現(xiàn),新石器時(shí)期玉器就作為祭天地、祭神靈的禮器使用,由此產(chǎn)生了良渚文化、紅山文化。并且從凌家灘巫師大墓、殷墟婦好墓出土的大量精美玉器中,我們還可以看到早在新石器時(shí)期、殷商奴隸制時(shí)期,玉器就已經(jīng)為上層統(tǒng)治階級(jí)所專有,這一專屬權(quán)利貫穿于整個(gè)高古時(shí)期。唐代是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),它國(guó)力雄厚,和田玉玉料充足。大唐盛世經(jīng)濟(jì)繁榮,工藝品多姿多彩,文化進(jìn)一步發(fā)展,這些對(duì)玉器制造產(chǎn)生了重大影響,孕育著玉器走向世俗的種子。例如唐代玉器一反漢代以前紋飾注重抽象的規(guī)則,開(kāi)始轉(zhuǎn)向?qū)憣?shí),貼近生活。世俗玉器的種苗在宋代進(jìn)一步成長(zhǎng),多生孩子、興旺家族的期頤最終化為玉童子而進(jìn)入民間,成為世俗玉器的典范。另有一說(shuō),玉童子的原型是佛教里叫“磨喝樂(lè)”的佛子,這個(gè)小孩時(shí)常手持荷花,聰明伶俐,人們希望自己孩子像“磨喝樂(lè)”那樣聰明可愛(ài)。由此,一個(gè)童子形象定型了:大腦袋,直鼻梁,小嘴巴,八字眉,半側(cè)臉,雙手舉著荷花,作行走狀。張廣文先生在《中國(guó)古代玉器鑒定與鑒賞》一書(shū)中對(duì)玉童子作了以下的描述:“……宋代最常見(jiàn)的是玉雕童子,童子的形態(tài)各異,有執(zhí)荷童子、攀枝童子、戲耍童子等多種。玉雕執(zhí)荷童子的數(shù)量較多,呈較厚的片狀,近似圓雕作品。童子頭頂小髻,后腦較大,眉眼嘴鼻多為陰線雕出,身穿窄衣肥褲,小馬甲,馬甲上或有方格錦文,手腕似有鐲,衣褶簡(jiǎn)練………”

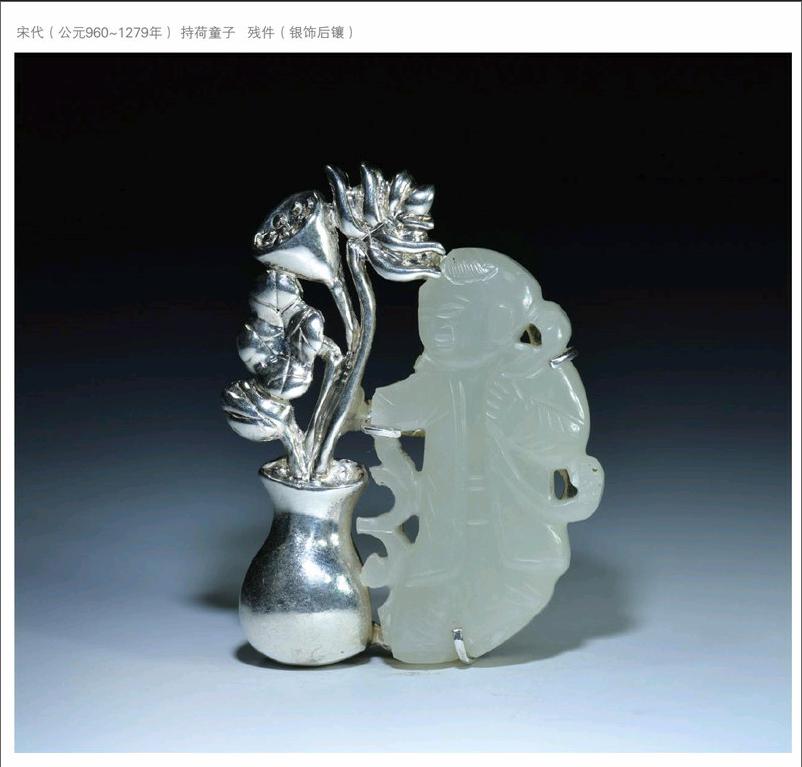

筆者所藏的玉童子殘件,就是一例比較典型的宋代傳世品。這件玉童子八字眉,后腦突出,有三分之二的臉及耳朵露出;對(duì)襟長(zhǎng)褂半敞著,用陰線刻出鑲邊,窄袖口;雙腿交叉,左手持飄帶,右胳膊向一側(cè)伸出,右手在做什么因殘斷不詳。雖是片狀,但采用的是圓雕手法,童子除右手外完整。筆者仔細(xì)觀察斷面,發(fā)現(xiàn)這件作品為佩飾,呈橢圓形狀。佩上下鉆有通天孔,斷裂也恰恰在通天孔處,說(shuō)明很可能是佩跌落于地,斷成了兩半。一半命運(yùn)不測(cè),或許已成碎塊被丟棄,而有童子的一半被保留下來(lái)。宋代距今已經(jīng)七百多年,此件童子雖為殘件,但歷經(jīng)風(fēng)雨到筆者手中也算有緣,于是筆者萌生了修復(fù)補(bǔ)全此件玉器的想法。

玉器以其天然材料的特性,相對(duì)易于造假而難以修復(fù),斷裂處粘接特別是殘件補(bǔ)全,至今無(wú)法達(dá)到瓷器等其他器物的修復(fù)效果。但是,宋代玉器畢竟存世較少,為了展示宋代玉童子的制作特征,領(lǐng)略其中內(nèi)蘊(yùn)的文化魅力,采用貴金屬制作配件和鑲嵌工藝進(jìn)行修復(fù),倒不失為一種補(bǔ)救之策。中國(guó)歷來(lái)有“金玉良緣”“金鑲玉”的傳統(tǒng),倘若金銀與和田玉結(jié)合得當(dāng),則二者相得益彰。考慮制作成本、工藝條件等,筆者選擇純銀為配件材料。純銀不但延展性強(qiáng),易于打制,而且隨時(shí)間推移而氧化,色澤會(huì)微微發(fā)暗,此乃天然做舊,與有著七百年高齡的玉童子反而更“搭”。

在配圖圖案的選擇上,筆者參閱了《中國(guó)古代玉器藝術(shù)》一書(shū),該書(shū)記錄的宋代玉童子共七件,有圓雕件和佩飾件。這些玉童子或立于蓮座之上,或手持蓮花,顯示出宋代頗具向佛愛(ài)蓮的風(fēng)尚。況且持荷童子不但在宋代廣受歡迎,而且這一形制在遼、金、元及明清兩代得以延續(xù),屬于傳承有序的題材。圖錄中有一件青玉童子,相貌形態(tài)與所藏童子十分相似,其身邊放著花瓶,童子伸出右手正往花瓶里插放荷花。筆者參照此模型打制荷花及花瓶,將配件用爪扣住童子形成整件,修復(fù)結(jié)果如圖所示。

中國(guó)的玉文化源遠(yuǎn)流長(zhǎng),歷經(jīng)朝代更迭、戰(zhàn)亂災(zāi)害和人為損壞,一些古代玉器能夠流傳至今實(shí)屬難能可貴。即使不是全品,沒(méi)有高昂的身價(jià),但在可能的情況下給予修復(fù)是今天玉器收藏者的一份責(zé)任。筆者呼吁,不要忽視殘件的潛在價(jià)值,要傳承、發(fā)揚(yáng)玉器博大精深的君子精神。通過(guò)大家的努力,讓那些古代遺存再展風(fēng)采!■