基于融合教育理念的孤獨癥學生社會交往干預個案研究

陳瑾香

摘 要 本文報告了一項孤獨癥學生社會交往干預個案研究。在學生家長與班主任的配合下對一名普通小學的三年級孤獨癥學生進行為期八個月的社會交往行為的干預,分別采取了視覺文本干預、游戲與文化介入(PCI)、人際關系發展干預(RDI),在干預過程中發現同伴介入的游戲干預效果最為明顯。本干預個案研究說明,同伴介入的游戲干預既有利于特殊兒童的社會交往技能的提高,又有利于普通兒童仁愛之心的培養,對孤獨癥學生的社會融合具有重要意義。

關鍵詞 孤獨癥 社會交往 游戲與文化介入(PCI) 人際關系發展干預(RDI) 同伴介入

中圖分類號:G444 文獻標識碼:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdkx.2016.12.083

Abstract This paper reports a case study of social interaction intervention for autism students. In cooperation with the parents of the students and the teacher in charge of the third grade students with autism on an ordinary primary school of social intercourse for a period of eight months of intervention, intervention adopted visual text intervention, games and culture (PCI), the interpersonal relationship development intervention (RDI), in the process of intervention effect game intervention intervention peer the most obvious. The case study shows that the intervention, peer intervention game intervention is conducive to the special children's social skills improved, and is conducive to the cultivation of ordinary children charity, for autistic students social integration has important significance.

Keywords autism; social interaction; games and cultural intervention (PCI); interpersonal relationship development intervention(RDI); peer intervention

1 研究對象基本情況

曉東是廣州市增城區荔城街中心小學三年級學生,高功能孤獨癥兒童,基本情況如下:

(1)性格特征:該生給別人的第一印象是害羞,聽從老師指令,待人友善。容易興奮,情緒容易波動,有些刻板與固執。

(2)家庭情況:該生是獨生子,父母均是大學本科畢業的老師,曾系統學習特殊教育,對孩子的教育盡心盡力,主動配合學校的教育。

(3)學習情況:該生堂上表現較好,認真聽課,積極舉手回答問題,但是注意力不夠集中,有時會和同學說話。課后能夠按時完成作業,思考問題難于轉彎,成績處于中下等水平。

(4)確診及康復訓練情況:該生三歲時于廣州市中山醫科大學附屬第三醫院確診為孤獨癥,其父母就帶他去醫院及特訓機構做康復治療,持續到小學一年級。曾接受過應用行為分析(ABA),結構化教育(TEACCH),地板時光(DIR),游戲文化介入(PCI)等多種方法訓練,多年的康復訓練預后效果明顯。

(5)醫療機構量表測驗結果:該生于2015年8月在廣州市中山醫科大學附屬第三醫院進行測驗。受試者在《中國修訂韋氏智力量表(C-WISC)結果分析軟件》中獲取的言語、操作和全量表智商分別為74、92和81,其百分比分別是4.70、30.50、10.40。受試者的言語智商較操作智商弱,差度具有高度顯著性。

2 研究對象社會交往行為問題及原因分析

該生有較強的社會交往意愿,喜歡參加班集體活動,愿意與同學交往。但是語言表達不流暢,不能較好地表達自己的意愿,感覺比同齡人天真幼稚,不容易得到同學的認同;行為有點刻板固執,在同伴游戲中容易出現分歧而不懂得處理,因而不受到男同學們的歡迎,班里也沒有好朋友。而與老師交往,因為老師的包容性使他表現出較大的社會交往的興趣。

該生在社會交往中出現的較大的障礙,究其原因,主要有如下幾點:

(1)語言文字理解與表達能力較差。孤獨癥兒童病癥之一就是語言溝通障礙。該生不能較好地用語言表達自己的意愿,也不能很好地理解他人的話語,因此在社會交往中較難與他人交流,尤其是同齡人。

(2)刻板固執,以自我為中心。孤獨癥兒童病癥之二是重復刻板行為。孤獨癥兒童刻板地遵守自己認同的游戲規則,不會靈活改變。該生在游戲時只會要求別人按照自己的玩法來玩,而不會改變自己去遷就別人,因而不易受到同齡人歡迎。

(3)社會交往技能薄弱。社會認知障礙及引發的社會交往困難是孤獨癥兒童固有的核心問題。該生有強的交往意愿,喜歡和小朋友玩。但在眼神辨認、表情解讀與情緒理解方面能力較弱,缺乏交流的技巧,與同伴的交流多以失敗告終。

3 確定行為干預方式

針對研究對象的上述情況,擬采用以下的干預方式:

(1)視覺文本干預。重點干預措施是心智解讀,通過心智解讀的訓練來引導兒童,增進他們對社交行為的理解,從而改善他們的社交技巧,提高他們在社會適應與人際互動的能力。所謂心智解讀能力是指個體理解自我和別人的愿望,意圖和信心等生理狀態,并依此對行為做出表明和預測的能力,是個體順應社會的最根本的能力。

(2)游戲與文化介入(PCI)。游戲與文化介入模式主要是以文化學習有關的能力為主要的介入目標,包括社會性趨向、相互調控、模仿、意圖解讀、社會性參照、游戲、分享式注意力、會話與敘事等。介入的做法,主要是以日常生活中介入與游戲介入為主,在介入時,特別著重兒童的興趣與主動性,讓兒童親身體驗與建構各種的日常文化活動。

(3)人際關系發展干預(RDI)。人際關系發展干預療法是由美國臨床心理學家Steven Gutstein博士針對孤獨癥兒童的核心缺陷提出的訓練方法。該方法著眼于孤獨癥兒童人際交往和適應能力的發展,強調父母的“引導式參與”,在評估兒童當前發展水平的基礎上,采用系統的方法觸發孤獨癥兒童產生運用社會性技能的動機,進而使其習得的技能在不同的情境中遷移。

4 干預研究過程

4.1 干預研究階段

本個案的干預研究時間為2015年9月—2016年5月,分為四個階段。

第一階段為個案觀察記錄階段(2015年9月),對個案個性、學習、家庭、社會交往等情況進行細致調查研究,分析個案的在社會交往障礙產生的原因,確定行為干預的方式。

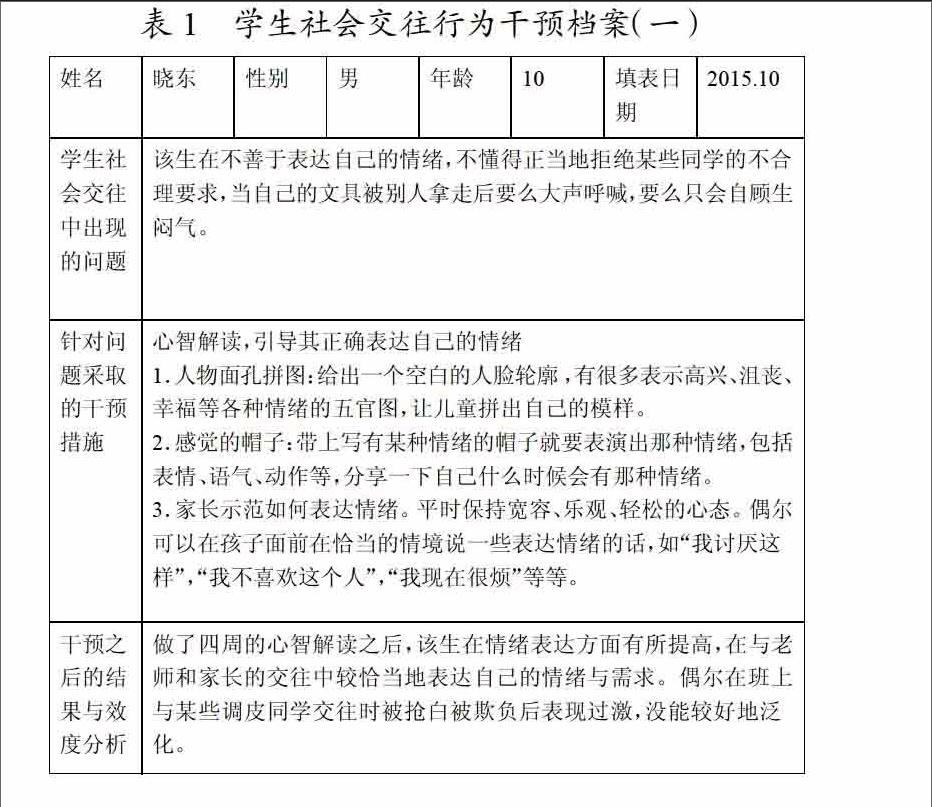

第二階段為視覺文本干預階段(2015年10月—2015年11月),重點是心智解讀:運用不同的相片或圖片做輔助引導兒童辨認基本情緒表情,再根據實際情況辨認與愿望有關的感受,正確表達自己要求與情緒。

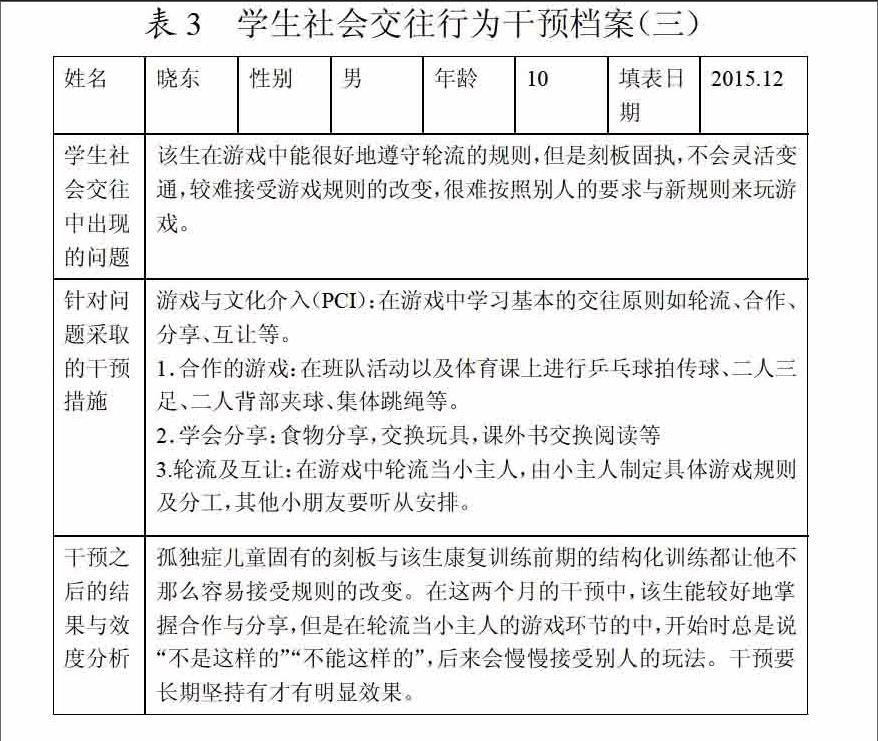

第三階段為游戲與文化介入(PCI)階段(2015年12月—2016年2月),在集體游戲中學習基本的交往原則如輪流、合作、分享、互讓等。

第四階段人際關系發展干預(RDI)階段(2016年3月—2016年5月),根據個案的測試結果,選擇《兒童人際關系活動手冊》第二級學徒第五階段至第七階段的內容開展干預訓練。在這一階段引進同伴,教導對象要負起責任去維持與同伴互動的協調性。

基于三種干預方式各有交集,在干預過程中會按實際情況交替使用或混合使用。

4.2 干預研究過程與結果

研究者對個案干預研究是每周一次,時間是每周五16:25-17:15(見表1-4)。

5 干預效果評估

(1)個案自我評價。現在喜歡和班里的幾位同學玩,放假也想找他們玩,稱徐xx同學是自己的“兄弟”。

(2)個案班主任的評價。個案在與他人交往過程中,主動語言變多,會主動和他人打招呼、問好并且會贊美別人如“你今天好漂亮哦”,能夠向他人表達自己的需求“我想”“我不喜歡”,會尋求幫助,與同學們交往時分歧減少。

(3)個案父母評價。個案之前不接受游戲規則的變化,同小區的兩位小哥哥交往相處容易鬧矛盾,現在可以跟隨兩位哥哥的變化玩新游戲,相處比較和諧。個案在與父母交往過程中,會主動關心父母,看見媽媽生病吃藥會倒水給媽媽,同理心增加。

(4)研究者評價。個案在表情解讀與情緒理解方面能力增強,在與別人相處的時候會逐漸理解別人的感受,猜測別人的想法,并調整自己的行為。刻板行為減少,可以接受規則與環境的改變,情緒比較穩定。

(5) 醫療機構量表測驗評估。個案于2016年5月到中山三院進行測驗。受試者在《中國修訂韋氏智力量表(C-WISC)結果分析軟件》中獲取的言語、操作和全量表智商分別為77、95和84,其百分比分別是7.20、35.50、15.40。與干預研究之前的測驗評估相比,言語、操作和全量表智商分數分別提高了3、3、3,證明干預效果明顯。

6 結論與建議

6.1 結論

本次干預研究針對個案的社會交往中的實際問題采取了視覺文本干預、游戲文化介入(PCI)與人際關系發展干預(RDI),每種干預方式都至少持續了兩個月,結果表明:這三種干預方式對于改善個案的社會交往狀況都都有較明顯的效果,而游戲中的同伴介入干預效果更為明顯,在訓練過程中,同伴可以做到很好的引領,個案能模仿同伴,社會交往技能得到提高;家長在家庭及日常生活的積極干預對個案社會交往狀況改善起到重要作用。

6.2 建議

融合教育理念下的隨班就讀不能僅僅是一種形式,更應該是一種全納與融合。如何讓孤獨癥學生不再孤獨呢?建議做到以下幾點:

(1)學校師生觀念的轉變。首先,學校對隨班就讀的孤獨癥兒童應該是接納與寬容,而非視為負擔。學校應該對師生如何與孤獨癥兒童相處有正面的引導,還應該普及關于孤獨癥的基本知識。老師要教給孤獨癥學生具體的社會交往技能的常識,還應該引導孩子們都來關心幫助孤獨癥兒童,既使孤獨癥兒童提高社交能力,也使普通兒童懂得仁愛互助。

(2)專業特教人員的介入。教育主管部門應該在開展隨班就讀的學校投入專業特教人員,以促進融合教育的真正實施。目前開展隨班就讀的絕大多數的普通學校在硬件(資源教室)與軟件(特教人員)上都嚴重短缺。例如,增城區全區小學143間,目前只有5間資源室,沒有專業的特教人員。沒有專業的特教人員,就難以針對特殊學生開展普特結合的教育工作。

(3)家庭干預的增強。家長在家庭及日常生活要積極干預。鄒小兵(中山大學附屬第三醫院兒科主任、兒童發展行為中心主任)認為:治療孤獨癥,父母才是最靠譜的康復機構。家長應該堅持每天有計劃有目的地進行系統干預活動,節假日應該多創造機會給孤獨癥兒童與同齡人交流玩耍,發現問題及時介入干預,提高孤獨癥兒童社交技能。

本文是廣州市教育科學“十二五”規劃課題“融合教育理念下特殊學生社會交往行為的干預研究(1201573973)”的研究成果

參考文獻

[1] 阿斯伯格癥學生實用教學策略[M].楊宗仁,譯.臺北心理出版社,2005.

[2] 甄岳來,李忠忱.孤獨癥社會融合教育[M].中國婦女出版社,2010.

[3] 歐陽佩婷,何修瑜.解開人際關系之謎[M].臺北心理出版社,2005.

[4] 劉慧麗.融合教育理念下資源老師角色的指導模式研究[D.華中師范大學,2013.

[5] 黃嫈珺譯.人際發展活動手冊——少年、青少年與成人版[M].臺北:久周文化出版社,2007.

[6] 游穎.游戲治療對孤獨癥兒童社會交往的個案研究[J].新課程學習,2014.

[7] 何立航,曾雅茹.孤獨癥譜系兒童社會交往干預研究——視覺文本干預法研究綜述[J].泉州師范學院學報,2014.

[8] 郭麗莎.普通小學隨讀自閉癥兒童同伴支持的個案研究[D].四川師范大學,2015.