“日清本”助學生時間規(guī)劃和目標達成實踐研究

李婷

【摘要】本文論述了“日清本”的概念、內(nèi)容、制作過程與研究過程。目前中學生普遍存在時間規(guī)劃欠缺、自我管理意識薄弱、目標達成度模糊等問題,利用“日清本”可有效促進學生時間規(guī)劃和目標達成。

【關(guān)鍵詞】習慣養(yǎng)成 時間規(guī)劃 目標達成 日清本

【中圖分類號】G 【文獻標識碼】A

【文章編號】0450-9889(2017)02A-0020-02

一、問題的提出

筆者所在學校地屬南寧市武鳴區(qū),是一所全寄宿制學校。學校課程設(shè)白天自習課與晚自習,且課余零碎時間多。學生從小學升入初中,學科從三科增至七科,學業(yè)壓力增大,合理安排時間成為學生學段過渡的主要問題之一。面面俱到的管理繁瑣、周期長,效果不明顯。如何制定出一套促進學生自我管理,并且讓管理看得見、可評價、能夠及時反饋的辦法,成為筆者思考的重點。

時間規(guī)劃欠缺的學生主要有兩類,一類為將課余零碎時間定義為“玩”的時間的學生,學習缺乏緊迫感;另一類為無老師明確具體任務(wù)、完成時間就不知所措的學生,學習缺乏自主性,存在學業(yè)拖延現(xiàn)象。在學段過渡階段,教師應(yīng)引導(dǎo)學生有計劃地安排學習、生活,做好時間規(guī)劃。

二、“日清本”概念

“日清”二字源于海爾集團的管理文化,海爾集團OEC理念有一條為“日事日畢,日清日高”。這個理念可從兩個層面理解:一是“今日事,今日畢”。學業(yè)拖延現(xiàn)象屬習慣范疇。從實際行為和行為意向的差距角度來看,拖延指推遲計劃任務(wù)的開始時間和完成時間的行為,拖延會給個體帶來不適感。二是“每天進步一點點”。設(shè)定的目標若只要求“完成”,任務(wù)的達成效果會大打折扣,此時,需要根據(jù)完成的質(zhì)量情況設(shè)計激勵元素,目標是“明天比今天高”。理解“日清”概念后,筆者結(jié)合班級存在的問題創(chuàng)設(shè)“日清本”,用來幫助學生做好日常記錄、時間規(guī)劃。

三、“日清本”的內(nèi)容及制作過程

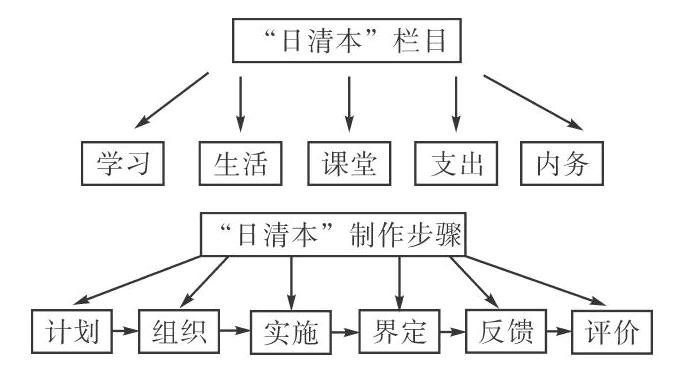

為了增強“日清本”的可操作性,筆者將“日清本”的內(nèi)容分為以下五個欄目,操作過程分為以下六步:

(一)計劃。計劃可以理解為板塊劃分,即從哪幾個方面達到“日清”。筆者從學習、生活、課堂、支出和內(nèi)務(wù)五個方面對學生進行跟蹤指導(dǎo)。

(二)組織。組織安排當天的具體任務(wù),放入計劃欄目中的對應(yīng)位置。如,數(shù)學學科的具體學習任務(wù)可以設(shè)置為:1.完成《二元一次方程組》練習35—36頁。2.預(yù)習《實際問題與二元一次方程組》,可根據(jù)自身情況選擇做解方程專題。

(三)實施。根據(jù)組織環(huán)節(jié)中的任務(wù)單逐步付諸行動。告訴學生,在實施的過程中可將出現(xiàn)的問題簡要記錄下來,這樣有助于學生監(jiān)控自己的學習行為,發(fā)現(xiàn)實施中的問題,改革方案。

(四)界定。對任務(wù)完成情況的可觀性記錄,即“日事日畢”。當學生完成了一項任務(wù),在其后打“√”,也可根據(jù)喜好設(shè)置相應(yīng)的符號。

(五)反饋。學生完成任務(wù)的效果如何評定?即如何貫徹“日清日高”?我班學生若任務(wù)完成得非常好,畫“大笑臉”,完成得較好畫“微笑臉”,完成得不好則畫“哭臉”,圖片的直接沖擊可在一定程度上促進學生不斷完善。

(六)評價。根據(jù)每個欄目的完成情況進行反饋評價。每個欄目總?cè)蝿?wù)完成了,如果課堂紀律表現(xiàn)好,可記全星★,表現(xiàn)不夠好記半星 ,表現(xiàn)不佳記空星☆。五個項目中,若有一天得四顆全星★,則可給予獎勵,今天比昨天有進步也可積累一顆進步星。

根據(jù)存在的不同問題,計劃中“日清”項目可適當增設(shè),實施操作過程中的六個環(huán)節(jié),每個步驟之間聯(lián)系緊密,當天的任務(wù)完成情況可從反饋和評價中顯示,可以對后一天的計劃進行相應(yīng)的調(diào)整,可以在反饋環(huán)節(jié)調(diào)整計劃。

四、研究對象、過程及結(jié)果分析

(一)研究對象及過程

本研究對象為南寧市東盟中學2015級七年級7班47名學生。從七年級上學期段考后開始實施。研究過程主要有以下幾個環(huán)節(jié):班會統(tǒng)一認識→引入“日清本”→制作個性“日清本”→教師跟蹤檢查→擬標準化“日清本”。七年級上學期段考前,筆者在班級組織開展了不同形式的系類主題班會,在前期的摸索階段,已基本做好班級問題認識、思想認同、“日清本”維度設(shè)立、學生“日清本”優(yōu)秀模板匯總等工作,完成了從個性化到標準化的過程。

一項研究的開展,需要在實踐中檢驗,在日常教學中,筆者對班級學生個體中存在的不同問題跟進指導(dǎo),取得了不錯的效果。

案例一:

我班個子最小的男生藍銘(化名)從小嬌生慣養(yǎng),生活自理能力較差。進入初中階段后,獨立性欠缺,做事沒頭緒,不懂得合理規(guī)劃課余時間,也因動作拖拉,經(jīng)常沒有時間吃飯。入學不久,筆者觀察到了他的這種情況,便計劃在生活方面對他進行指導(dǎo),幫助他規(guī)劃用好午休、晚自習、晚修三個時間段。告訴他,在“日清本”生活欄目中,提前寫好今天要做的事情,分散到不同時間段完成。為了按時吃到晚飯,可以在晚自習結(jié)束后50分鐘洗澡、洗衣服,可以安排在午休前20分鐘整理好柜子等。跟進一段時間后,藍銘逐步懂得合理規(guī)劃自己的課余時間,有時間和同學們打打籃球,變得開朗活潑了。孩子媽媽反饋孩子假期情況:“孩子回家會主動洗衣服,整理衣柜,自理能力變強了許多,讓我們放心多了。”

案例二:

作為班主任,筆者每天會巡查班級早晚讀情況,發(fā)現(xiàn)班上學生陳娜(化名)英語早讀時間不太開口讀書,而且在英語默寫時都低著頭,聽不懂也寫不出,逐漸出現(xiàn)對英語學科學習泄氣的現(xiàn)象。筆者找到合適機會,與她分析了存在的問題,告訴她:學習不可能一蹴而就,語言學習尤其需要積累,10個要默寫的單詞先做到默寫出5個,下次再定目標到默寫出6個,每多一個就是進步了,最關(guān)鍵的是要規(guī)劃利用好課余時間,提高英語學科成績。筆者指導(dǎo)她每天晚自習做完作業(yè)后按模塊記10個單詞,晚讀前請同桌領(lǐng)讀10個單詞,完成了得笑臉。第三周,陳娜每天增記20個單詞,會留10分鐘晚自習時間學習英語,學習英語的熱情提高了。七年級下學期段考,她英語考得98分,班級總分進步10個名次。她提出下一步的目標是英語得100分,我感到很欣慰,看來陳娜同學已經(jīng)成為一名懂規(guī)劃、有目標的女孩了。

在日常的觀察中,筆者發(fā)現(xiàn)孩子們存在個體差異,所以需要改善的習慣也不盡相同。筆者與他們溝通時,指導(dǎo)他們將項目寫在“日清本”的相應(yīng)欄目中,規(guī)劃好時間,在具體時間段落實,并及時做好記錄,若有特殊情況,學會及時調(diào)整。一年下來,班級中大部分孩子的行為習慣有了很大的改善。

(二)研究結(jié)果分析

下面筆者從定性和定量兩個方面對系列研究結(jié)果進行分析。定性研究主要以學生周記為載體,定量研究主要以學生問卷調(diào)查統(tǒng)計為根據(jù)。

1.定性分析

學生的周記作為定性研究的主要載體,筆者每周檢查一次。原先,學生周記內(nèi)容寫得比較空泛,只是對一周學習情況進行套話總結(jié),繼而提出需要老師幫助解決的問題。使用“日清本”一段時間后,學生的周記內(nèi)容更豐富了,從學習、生活、思想等方面進行記錄。筆者依據(jù)“日清本”的記錄,匯總每周每日的情況。欣慰的是,學生懂得提出問題了,并能在實施過程中分享解決的方案。跟進觀察中發(fā)現(xiàn),學生慢慢養(yǎng)成了總結(jié)問題的習慣,與同學、老師交流溝通的意識增強,學生蔡磊說:“日清本”讓我成為了一個懂得規(guī)劃的人,“人是鐵,本是鋼,一天不寫心慌慌”。使用“日清本”后,學生的時間管理意識有所增強,逐步學會自我規(guī)劃時間。

2.定量分析

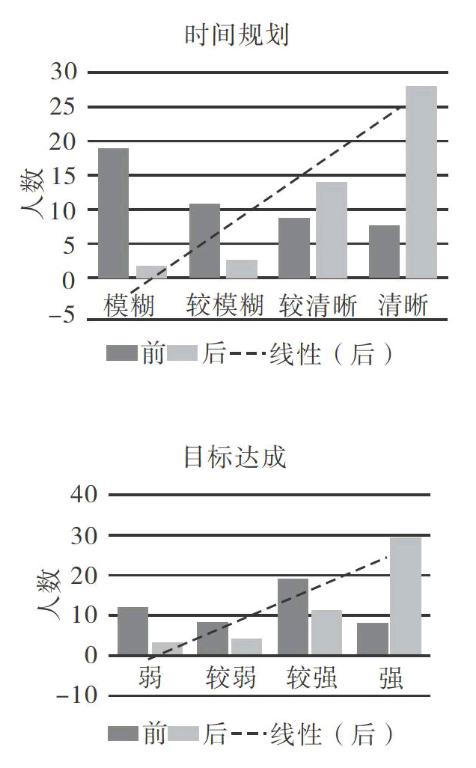

七年級下學期段考后,在將近一年的嘗試后,筆者進行了一次班級調(diào)查。主要從時間規(guī)劃、目標達成、實施建議三個方面展開調(diào)查。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計表明,學生在時間規(guī)劃和目標達成方面的行為明顯改善。學生建議,可增設(shè)“每日快樂事跡記錄”“我的困惑”“今天的進步”等欄目,應(yīng)進一步簡化“日清本”的制作,讓“日清本”為個性化學習服務(wù)。

五、后續(xù)研究

“日清本”的使用目的在于幫助學生養(yǎng)成良好的習慣,而一系列的跟蹤則可理解為學生習慣養(yǎng)成的觀察過程。經(jīng)過一年多的研究,我班也成為學校老師熟知的“日清”特色班集體,兩個學期被評為學校“先進班集體”。但同時也出現(xiàn)了一些亟待解決的問題,如部分學生對于“日清本”失去新鮮感,抱著應(yīng)付完成任務(wù)的態(tài)度;部分學生過于依賴“日清本”,本子不在,做事又慌亂,習慣還未真正養(yǎng)成。我們將在接下來的研究中進一步解決產(chǎn)生的問題,讓“日清本”在培養(yǎng)學生良好學習習慣與生活習慣方面發(fā)揮更為顯著的作用。

(責編 秦越霞)