論拉斐爾前派的繪畫風格及技巧

摘 要:拉斐爾前派的作品是19世紀英國哥特復興運動的重要一環。本文通過對其作品風格和技術的分析、與當時學院派主流畫風的對比,以及與維多利亞社會現實的隱射聯系,來探討拉斐爾前派的獨特畫風和技術以及其形成的背景、原因和內涵。

關鍵詞:拉斐爾前派;哥特式;原始主義;現實主義;等級制度;物質主義

作者簡介:蔡瀟倩(1988-),女,漢族,湖北省陽新縣人,武漢輕工大學助教,碩士研究生,研究方向:英國文學和藝術。

[中圖分類號]:J2 [文獻標識碼]:A

[文章編號]:1002-2139(2017)-08--02

拉斐爾是文藝復興鼎盛時期的代表畫家之一,“拉斐爾前”指16世紀前的藝術形式,即中世紀和文藝復興初期(Prettejohn 18),那一時期的藝術被稱作“哥特式”。因此,拉斐爾前派的名字彰顯了他們的藝術風向標——哥特復興。1848年,拉斐爾前派成立,共七名成員,其中米萊斯(John Everett Millais)、羅塞蒂(Dante Gabriel Rossetti)和亨特(William Holman Hunt)是畫派的創始者和代表人物。

一、原始主義和現實主義:對維多利亞社會主流價值觀的摒棄

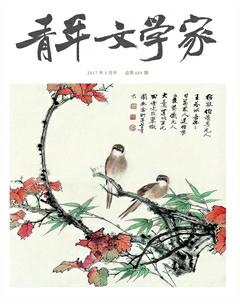

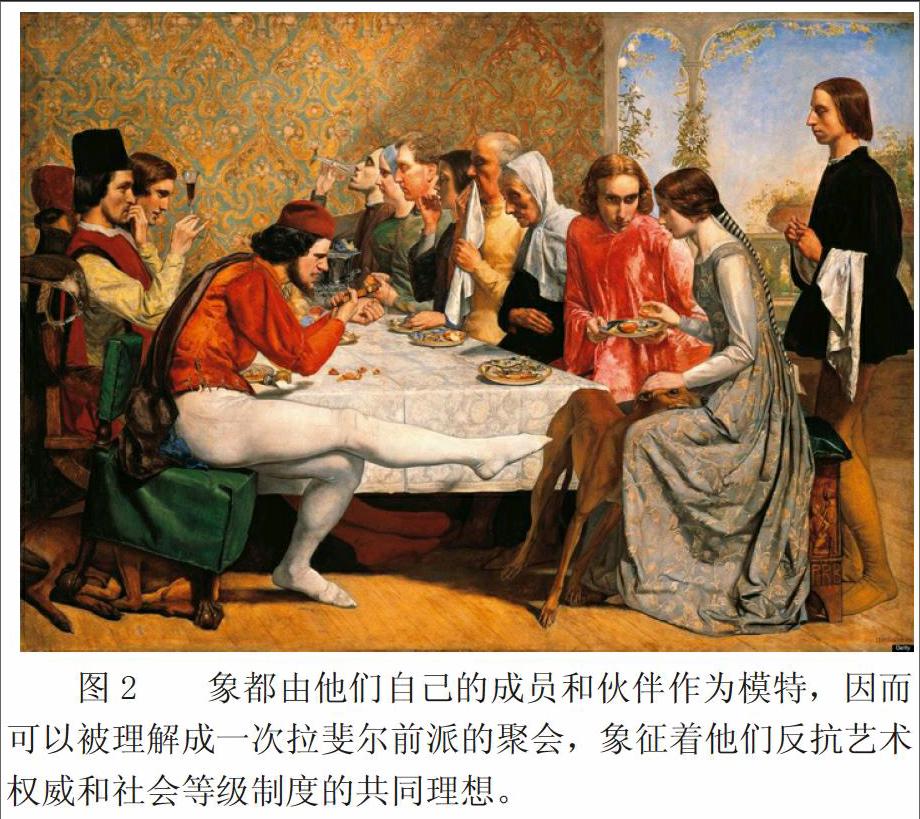

在19世紀的英國,拉斐爾時代之前的意大利及北歐藝術都被視作“原始”(primitive),與拉斐爾及后來時代的所謂成熟的藝術以示區分(Barringer 8)。前拉斐爾派的作品彰顯著原始藝術風格。在1848年首次畫展中,亨特、羅塞蒂和米萊斯的作品均仿效意大利壁畫、使用白堊色木板作背景;鮮艷的色彩、無透視法的平面描繪、在受限空間里不協調的排列組合,不禁使人聯想到中世紀教會流行的泥金裝飾手抄本。其中,羅塞蒂的《圣女瑪麗亞的少女時代》(The Girlhood of Mary Virgin,圖1)被認為是“拉斐爾前派最哥特的作品”(Barringer 8)。圣母瑪利亞、她的母親圣安妮和父親約阿希姆的名字均以拉丁文出現、他們頭頂金色光環,都是對中世紀和文藝復興早期藝術手法的繼承。鮮艷的色調、對白鴿和花草以及刺繡的細節處理、圣女的純潔形象,還有簡單的直線描摹,給人一種清新純真之感,如同中世紀虔誠的宗教畫卷(Barringer 8)。此外,米萊斯從早期的《西門與伊菲革涅亞》(Cymon and Iphigenia)到此次展出的《伊莎貝拉》(Isabella,圖2)所表現出的巨大變化突顯了畫派的原始風格導向。之前的曲線條變成了斷斷續續的角線;之前大片的光和影搭配消失了,取而代之的是各種各樣的顏色和線條組合;嬌美而面龐雷同的仙女變成了輪廓清晰可辨而個性化的形象;前者講述的浪漫童話變成了意大利早期社會的緊張沖突。《伊莎貝拉》所用的長方形的畫板、呈現出的線條感和色彩感以及有棱有角的人物刻畫都讓人聯想到意大利公墓的雕刻品。

拉斐爾前派的另一個重要的藝術風格是現實主義,或稱作自然主義,這項原則同樣與當時的藝術和社會傳統相悖。拉斐爾前派把學院派繁復慵懶的畫風看作矯飾和虛偽,認為他們隱藏而非揭示真實的生活;相反,他們描繪的每一物件都參照大自然和日常生活,每一個人物都以他們的家人和朋友為模型。仍然以《圣女瑪麗亞的少女時代》為例,上文提到這幅畫被公認為拉斐爾前派“最哥特”的代表;即便如此,它明顯充溢著生活氣息。其中的人物并非傳統的宗教人物形象,而是以生活中真實的人物為模型來描摹、面容獨特而鮮明——羅塞蒂的妹妹和母親分別充當圣女瑪利亞和她母親的模特。此外,畫里的花草皆取自大自然,每片葉子、花瓣、花蕊都清晰可見,顯而易見是不是中世紀的作品,只可能屬于十九世紀這個同時開啟科學、攝影術和植物分類學的時代(Barringer 8)。

二、全新繪畫方式和視覺角度的開創

拉斐爾前派摒棄透視法、質疑構圖秩序這一最基本的繪畫傳統。他們的作品給予每個細節同樣的關注和強調,不可避免地打亂了構圖的平衡感和協調性(Prettejohn 63)。這些和學院派的主流做法背道而馳:學院派強調前景和背景、光和影,以及人物排列的區分——主要人物占據畫面中央最為顯著的位置,其他人物依據他們與主角的關系親密程度在兩旁依次排開,最次要的人物被安在畫面最偏遠的角落。相比之下,拉斐爾前派的作品導致觀眾在視覺上無法直接獲取繪畫要傳達的主題、不能輕易辨出主要人物;相反,他們要足夠專注、仔細觀察和分析才能悟出圖畫的真諦。這些方面自然會激怒一些買家,但恰恰是他們哥特復興運動的重要理念:他們借此批判學院派有層次或分等級的布局方式,以及英國維多利亞的階級差異、性別區分和社會等級制度。

以米萊斯的《伊麗莎白》為例,這幅畫源自意大利詩人薄伽丘《十日談》里的一個故事:伊莎貝拉小姐愛上了家仆洛倫佐,他最后被伊莎貝拉的兩個哥哥謀殺,因為他們想她嫁入豪門。這個古老的故事很容易在當代社會找到共鳴。愛情因為階級差異被阻斷在等級森嚴的維多利亞社會是再常見不過的事;資本主義商業社會的英國堪比故事背景里文藝復興時期的商城弗洛倫薩;過去的富商階層也象征當代權位顯赫的工業大亨;這個故事直接呼應1848年席卷歐洲的平民革命,在倫敦則表現為憲章運動的一次集會。米萊斯這幅畫里的人物形象在畫紙上依次排開,家仆洛倫佐與伊莎貝拉和她的兩個哥哥在同一張飯桌旁坐著吃飯,沒有所謂地位優越的主角,彰顯了對階級制度的抨

圖1 擊和對底層階級的同情。這幅畫所有的人物形

圖2 象都由他們自己的成員和伙伴作為模特,因而可以被理解成一次拉斐爾前派的聚會,象征著他們反抗藝術權威和社會等級制度的共同理想。

結語:

拉斐爾前派的作品通過對中世紀哥特式藝術的內容、主題和技術手法的繼承和創新,反射出維多利亞社會在工業革命和社會轉型深入期出現的種種問題,揭示其浮華背后的丑惡。他們通過原始主義、現實主義畫風,通過對透視法的摒棄和無主次差別的構圖技巧,告誡維多利亞人遠離物質主義、虛偽矯飾和勢利做作,呼吁一個無階級差別、性別歧視和社會等級制度的自由世界。

參考文獻:

[1]Barringer, Tim, Reading the Pre-Raphaelites (New Haven; London: Yale University Press, 1999).

[2]Fraser, Hilary, The Victorians and Renaissance Italy (Oxford: Blackwell, 1992; repr. 1995).

[3]Harding, Ellen, Re-frame the Pre-Raphaelites: historical and theoretical essays (Aldershot: Scolar.Press, 1996).

[4]Hunt, William Holman, Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood, 2 vols (London;. New York: Macmillan, 1905).

[5]OGorman, Francis, Late Ruskin: New Contexts (Aldershot: Ashgate, 2001).

[6]Prettejohn, Elizabeth, The Art of the Pre-Raphaelites (London: The Tate Gallery, 2000; repr. 2008).

[7]Rossetti, William Michael, The P.R.B. Journal: William Michael Rossettis Diary of the Pre-Raphaelite Brotherhood 1849-1853, ed. by William E. Fredeman (Oxford: Clarendon,1975).