民間藝術奇葩 永綻光彩

【摘 要】儺文化歷史悠久,文化底蘊深厚。雷州儺舞“走清將”在當地的人文文化和祭祀文化傳承和發展中占重要地位。本文在實地調查的基礎上,從“走清將”的表現藝術及文化內涵等方面分析得出,其融合了道教文化、佛教文化、家譜文化、地域方言文化以及本土傳統音樂文化,是多元文化融合的產物。作為一種滲透了地域色彩的宗教音樂,“走清將”是具有雷州本土文化特征的儺。

【關鍵詞】雷州;走清將;音樂;多元文化融合

中圖分類號:J825 文獻標志碼:A 文章編號:1007-0125(2017)05-0004-04

儺是從圖騰崇拜和巫術信仰發展而來,是古代盛行的以“驅鬼逐疫”為目的的祭祀儀式,祭祀中的舞蹈稱為儺舞。“走清將”又名“舞戶”,意為舞者不斷地到各家各戶舞蹈游儺,它是流傳于雷州市郊及松竹、南興、客路、楊家等鄉鎮的一種祭祀性面具舞蹈。每年農歷正月二十七或者是神誕,當地人都在廟堂或自家敬祭“雷神”,驅鬼邪避災難,表達人們驅邪納福、追求幸福平安的美好愿望。近年來,雷州儺舞“走清將”儀式成為當地人民一起祈福的盛大活動。

一、雷州儺舞“走清將”的概況

地處廣東的雷州,唐朝以前為漢、黎、瑤、苗等族雜居之地。根據嘉靖三十六年(1557年)修《廣東通志》載,每年正月十二至二月二十七,雷州半島的各鄉會根據不同的習俗舉辦神靈祭祀日。舞者身穿彩裝,手持刀具,面戴儺面具,在供奉神靈的廟前或各家門前游行并進行表演。通過對神靈的祭拜,人們在心理上得到寄托。

“走清將”的面具始創于清雍正至乾隆年間。松竹鎮塘仔村的村民方宏如家中至今還保存著六張完整的“走清將”面具。另據老藝人陳林玉(1913-)說,這些面具是祖輩流傳下來的,已經有200多年的歷史。[1]在走訪及收集儺舞資料的過程中,筆者得知,由于每年儺舞表演和各類儺道具的更新要花費大量的資金,許多地方已將其中的表演形式縮短了許多,甚至有些表演已失傳,現只保留了追、趕、舉“兵器”吶喊繞圈的動作。

儺文化是當今社會的一種文化形態,必然會受到現代文明的強大沖擊。在今天,古老的遺存有的已經消失,有的只留下一點遺跡,還有的已演化成新的形式。我們可以通過這些殘留的儺文化或者是“類”儺的現象,從其他如人類學、宗教學、民俗學、民間文學等角度,去了解中國古老文明文化的歷史風貌和審美意蘊,去挖掘儺舞的文化內涵。[2]2006年,筆者參加省級課題“粵西傳統音樂文化研究”,便和雷州半島文化結下了不解之緣,對此地的音樂文化深感震撼,深深愛上了這片紅土地文化。

2014年正月十三,筆者再次來到雷州松竹鎮塘仔村觀看了儺舞的表演。7年前筆者來此采訪的老藝人已不在了,因此深刻感受到收集民間老藝人的活態資料刻不容緩。雖然現在全國非物質文化遺產申請工作蓬勃開展,但是隨著老一輩藝人的離世,很多珍貴的儺舞文化還沒有被很好地傳承就隨之消失了。

儺原本是原始宗教的巫舞,經過千年的歷史變遷,先進入宮廷,后流傳到民間,并逐漸向歌舞和戲劇方向發展,至今已演變成一種群眾性的娛樂活動。松竹鎮的“走清將”舞蹈動作特點基本保持了原始儺的風貌,也成為了一種群眾性的娛樂活動。

“走清將”表演時充滿原始封建色彩,其祭壇儀式更為神奇。它信奉的是雷首和五雷官將馬(馬郁林)、郭(郭寅景)、方(方仲高)、鄧(鄧拱寰)、田(田宗元),依次如圖一所示。

儺面具是儺文化的象征符號,在儺儀中是神的載體,在儺舞中是角色的裝扮。“走清將”的儺面具造型質樸、夸張、莊嚴、威武,色彩以黑、紅、黃為主,線條粗獷,色彩鮮明,給人一種神秘的感覺。如雷神為兇像,豎發、方臉、長耳、突額、突眼、大鼻、扁嘴、獠牙、具有豪放不羈,粗獷的特征。②

二、雷州儺舞“走清將”的表現藝術

儺舞“走清將”的舞蹈動作總體來說具有古樸、粗獷、勇悍、剛中有柔、柔中帶剛的特點,氣勢磅礴、威武神奇。如“走清將”的雷公,左手握鑿右手舉斧,半蹲,左腳虛點地,兩眼直視別的舞者,雙手在頭的上方輕輕擺動,頭微微搖動,措步向前碎步后退,一派威武神態。“走清將”的音樂主要由器樂和吟誦性聲樂兩部分組成,其主要功能是為舞蹈烘托氣氛,營造驅鬼逐疫的宗教意境。

(一)雷州儺舞“走清將”在舞蹈方面的表現形式

儺舞表演時,每家每戶都在自家的庭中設壇迎神。首先,神像鄧天君坐轎于大門口,道士與主人在中堂跪拜叩請家神(雷州人家家戶戶都在家里設立神像或神位),配合五雷官將捉鬼驅邪,儺隊戴面具赤足從大門進入庭院,由雷首、田將軍(田宗元)、四將(馬郁林、郭寅景、方仲高、鄧拱宸)站成梅花陣演舞。③他們手上持有鑿、斧、彩鞭、小銅鈴等道具,隨著道士誦經符令的指揮,幾位雷將邊舞邊吆喝,舞蹈動作包括上下繞手、吸腿跳轉、繞腕橫步等,其動作配合雷州本土雷劇音樂,類似京劇舞旦的動作,音樂及吶喊給人造成神秘感,具有濃郁的原始古巫色彩和強烈的生活氣息,并且每一個動作都有特定的套路及內在的意義。下面筆者將儺舞的幾套動作做簡單介紹。

第一套動作根據民間藝人所述,當香火焚起時,將士們已準備就緒,前往捉鬼降妖。表演時舞者必須站如松,表情威武。

第二套是香火訣的動作,意思是雷首發現鬼怪,命令眾將拿好武器,朝所示方向狠狠地襲擊。舞者對于這個動作要多加訓練,才能夠表現出將士的兇猛神態。

第三至第八套表現的是田將軍的舞儺英姿。田將軍的道具是彩鞭,代指馬。其動作含義是田將軍帶領兵馬到民間,為民間的兒女斬妖除魔,又稱“點鞭”。扮演田將軍的藝人是眾藝人中舞得最精彩的。

第四套動作是連接第三套動作的,據說這是驅鬼時的動作,每到這一幕,鑼鼓隊會熱烈地齊奏,眾人也會齊聲吆喝。

第五套動作是較為經典的儺舞動作,表示田將軍收服了鬼怪。幾乎雷州儺舞的表演中都運用了這個動作。

第六套是田將軍擒到鬼怪后收功的動作。

第七套動作是田將軍把在各家各戶捉到的鬼怪放火上焚燒。

第八套動作是田將軍命眾將把鬼怪押上船。

第九套和第十套是雷首的動作,雷首的道具是鑿和斧。在“走清將”的表演中,這兩套是雷首的標志性動作,道士在每家每戶焚香起壇時,雷首站在祭祀桌前方,通過這些動作命令眾將起壇捉鬼。

在“走清將”的舞蹈中,有一些宗教性的手勢動作,即“手訣”,這些手訣都保留著驅鬼逐疫的原始色彩,是民間的巫道做法事時打的手語。例如“香火訣”,是儺舞和巫道交融的表現,上下翻轉表現陰陽翻覆,多變的手勢使充滿神話色彩的儺舞更加神秘而浪漫,構成了湛江地區儺舞的獨特風格。

“走清將”按照東、南、西、北、中的方位,以五雷神將的形式展現。其動作節奏快而鮮明、風格古樸、表現奔放、粗獷的特點。雷首執斧握鑿,站后場中間,雙托掌碎步向前或后退。領舞者手指馬鞭做“提腿揚鞭”,不停上下抖動“點鞭”,上步踏跳,不時地轉腰扭胯,兩手放于腰間,手指做成“香火訣”狀,按節奏不停上下翻動。整個舞蹈動作形成了一種獨特的風格。

從宗教的角度看,儺舞“走清將”是雷州地區具有地方特色的宗教祭祀形式,然而從音樂的角度看,“走清將”卻是一種帶有民間文化色彩的鄉土藝術。如此優秀的人文資源,使得湛江的民間藝術多姿多彩,展現獨特的魅力。儺舞不僅在舞蹈動作上融入了湛江的地方特色,在音樂上也表現得更為豐富。

(二)儺舞在音樂方面的表現形式

儺舞在音樂上的表現形式主要為器樂,聲樂部分多為吟誦性的咒語。下面分別對其進行論述。

1.鑼鼓伴奏音樂

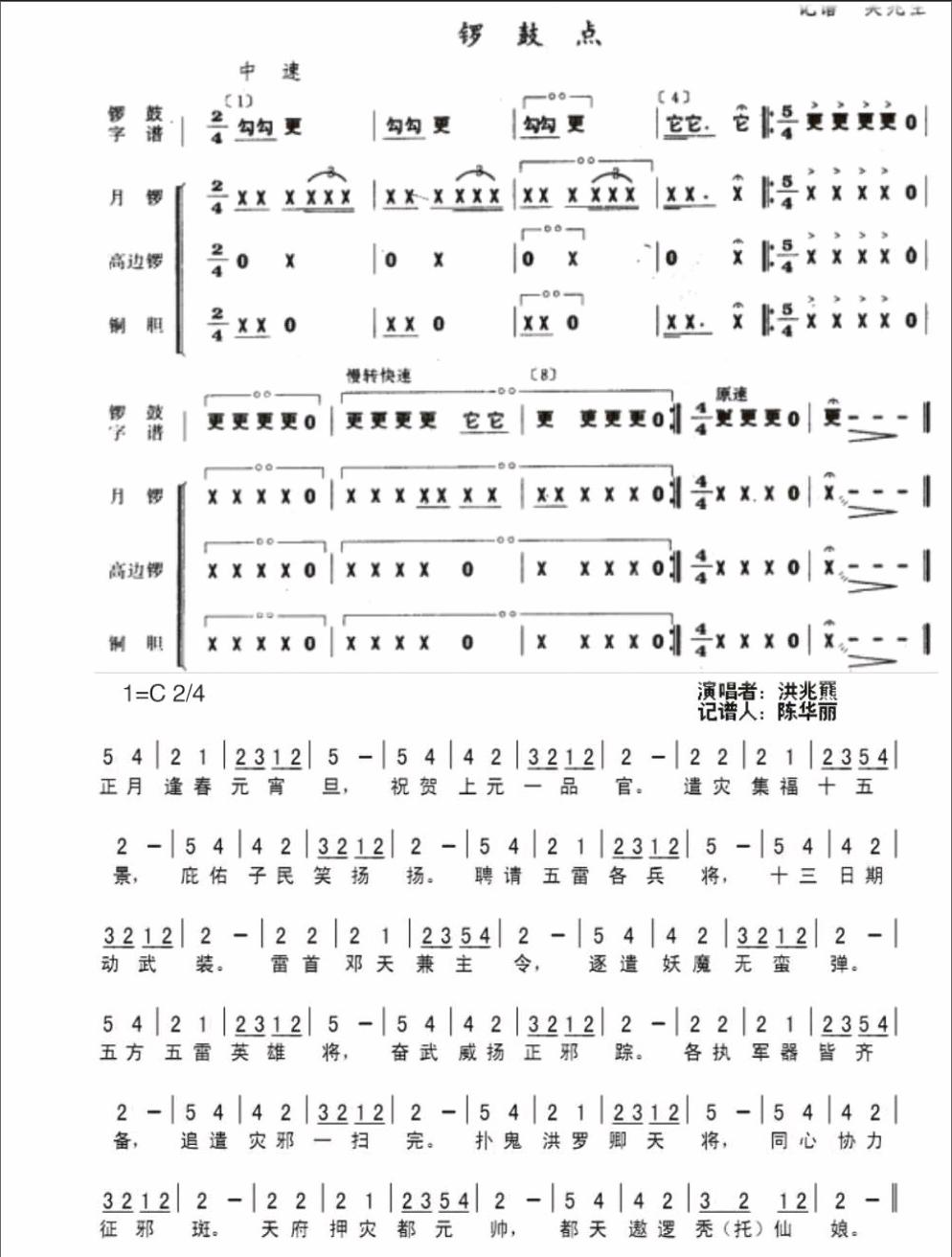

儺舞的伴奏音樂是恭迎五雷將領入戶時奏的樂曲,充滿了喜慶。“走清將”的樂曲是用月鑼、高邊鑼、銅膽(小鑼)等大件樂器演奏的,這種伴奏,節奏鮮明,氣氛熱烈,主要以舞蹈動作和隊形變化來靈活掌握節奏,給儺舞增添了神秘、威武的氛圍。如譜例一。

儺舞“走清將”的音樂伴奏是在道士祭壇頌經、舞儺者開始表演的時候進行的,這段音樂與前面的音樂風格有一定的差異,它不僅富有宗教音樂的神秘色彩,同時還加入了雷州方言的調式調性,具有口頭創作的韻律,高邊鑼和銅膽陶鼓(用陶泥燒制的一頭大一頭小,羊皮蒙鼓面,中間呈蜂腰狀內空。大頭為鼓面,左掌擊之“哄”低沉,右手值竹片擊小頭聲音“扁”音高,是古老的樂鼓)④等樂器加入后,整個氣氛激烈無比、氣勢磅礴,讓人仿佛走入鬼冥境界。

2.說詞音樂⑤

在儺舞“走清將”的藝術形式中,唱的部分主要是由道士完成的。由于民間長期沒有史載的記譜,至今也沒有形成旋律音樂。說詞部分的音樂往往由道士加入了雷州本土方言和雷州歌的特點,即興自由演唱發揮。在走訪“走清將”的過程中,筆者將當地德高望重的道士洪兆羆的說詞作了簡單的記錄并譯譜,如譜例二。

儺舞的說詞采用文言文的形式,加入個別方言代替意思深奧的詞語,如:上元一品官指雷首鄧辛張天君;洪羅指雷首;仙娘指神仙。

全曲的旋律主要由核心三音腔⑥為“sol fa re”組成。節奏規整均勻、與語言的律動一致。結構為完全重復的四個段落,每段由四句組成,每句四個小節。每段的結構圖示為“a(4小節)+a(4小節)+b(4小節)+a1(4小節)”。每段的終止音為商音,調式為中國民族五聲D商調式。

“走清將”的語言精華在于由心生詞,由詞生音,給人一種鄉野般的淳樸之感。半說半唱或近似朗誦式的旋律風格別具藝術特色,仿佛在人和神之間架起了一座“精神橋梁”,借以達到驅鬼、治病等消災納福的目的。

三、湛江雷州儺舞“走清將”儀式的特征及演出形態分析[3]

儺舞在藝術上單純、明快,足跡遍及全國多數省區。從功能和形態上說,儺舞屬于儀式舞蹈范疇,而從源頭來說,它與巫的關系最為密切。雷州“走清將”的儀式特征和演出形態具有東方儺文化的共性。

(一)儺舞的儀式特征

雷州儺舞“走清將”儀式采用了簡單的“設壇請神——舞儺將神——退兵送神”程式。這種模式沿襲了千年之久,逐漸形成固定的儀軌。

“走清將”是通過咒語、符箓、燒香、焚表、吹牛角的方式請來神靈。這些神靈由舞儺者裝扮。他們戴著面具,在歌舞儀式中體現或表達神靈的意志。雷州松竹鎮的儺舞巫師是兼職的通神巫師,他們以自己的身體和靈魂、神鬼溝通,以求解決多種疑難和消除災難。村民、民間藝人和巫師在“踩街”“巡幸”“游村”中沿門逐戶進行消災逐疫、祈福納吉、還愿免禍等活動。

“走清將”屬于神靈出巡型。把神像從廟宇搬請到神轎中,儀仗前導,由裝扮的神靈(土地神等)陪同,巡幸四鄉,察訪民情,免除各種瘟疫、災難,祈求神靈恩澤四方。儺舞儀式亦儀亦舞,儀式中有舞蹈、舞蹈中有儀式。

“走清將”儀式依附并孕育于儀式歌舞活動,它帶有濃厚的儀式特征。雷州儺舞同江西南豐石郵村的“跳儺”以及福建邵武的“跳番僧”和“跳彌勒”儀軌形似(此結論是與《東方儺文化概論》所舉的實例比較后得出⑦,由于不是本文的重點,故不做深入分析)。

(二)娛神與娛人相結合

“走清將”是在雷州各種儀式活動中演出的儺舞,其目的有二:一是頌揚神靈;二是娛樂神靈。通過貢品、節目以取媚神靈,使神靈愉快地為人間驅鬼逐疫、降福呈祥,以求人壽年豐、六畜平安、天下太平。演出的節目,包括世俗節目,既娛樂神靈,又娛樂善男信女,從而使人們達到宗教心理和審美心理的雙重滿足。

(三)演出的特殊時空觀念

雷州儺舞“走清將”演出的舞臺或場所,主要是堂屋、廟宇、院落、場院、祠堂,這些是相對固定的空間;在游神活動中,“走清將”到每家每戶祈福,其街道、門前,以及村落之間的道路,是流動的空間。它的舞臺空間是無限的、自由的。儺舞的故事背景,天堂、人間、地獄、大海、云海、河流、院落、居室,等等,全都包含其中。而儺舞隊運用虛擬的程式進行表演,任意發揮,可以表現任何時代與任何空間的故事。“走清將”的時空觀是穿越式的。

(四)依附于民俗節日的固定演出時間

“走清將”是孕育于民間的儺舞儀式,它的演出時間受民俗活動,特別是歲時節令的限制。大多是在春節期間演出,且集中于送神儀式的元宵節前后。此外,還會在本村的年歷上演出,不同村子的年歷不同,舉辦的時間也不同。

(五)面具——獨特、奇妙的造型

對于儺舞,面具是最重要的造型,也是最鮮明的演出標志。在演員和廣大善男信女的心目中,面具是神靈的象征。基于對神靈的敬畏和宗教的虔誠心理,“走清將”傳承人平時是將面具封入箱中,收藏于祠堂、廟宇等處。在儀式前啟箱,儀式后封箱,都要焚香跪拜,敬請神靈啟駕或歸位。

演員戴上面具就被認為是神靈附體。善男信女通過辨別面具,知道演員扮演的是什么角色。“走清將”的主要角色是雷首、五位雷官將以及土地公、土地婆。演員們戴面具進行表演,顯示出一種獨特、奇妙并且具有神秘感和幽默感的藝術風采。

(六)藝術傳承與禁忌

儺舞“走清將”的藝術傳承一般由父親傳給兒子,無子嗣則將表演藝術傳給同姓堂侄。“走清將”演員把演出視為宗教信仰的一種具體表現,代代因襲傳承、不敢走樣,不得提高與發展,表演水平長期處于停滯不前的狀態,致使雷州儺舞難以得到充分展示。

“走清將”作為驅逐型的儀式舞蹈,它成了人們禳災解厄、除兇驅煞的宗教法寶,實際是祈求人生幸福平安的一種心理慰藉。在不同社會時期、不同地域、不同民族、不同人文生態環境下,形成了多種多樣的表現形態。特別是“走清將”儺儀同佛教、道教的祭祀儀式相結合,并且被融入了民俗文化活動之后,獲得了更多的發展,顯示了各不相同的歷史文化意蘊。

“走清將”是道教、佛教活動中較為典型的一種表演形式。在佛教、道教的影響下,現今各個地方尤為重視的“年例”(又稱“游神”)起壇儀式會在道士的頒令祈求中,以卦占卜作為人與神的通靈工具,從卦的顯示中得知要被神靈附體的人,具備了法力可以串令,即表演者用令箭從一邊臉頰穿進口腔,再從另一邊臉頰穿出,用手扶著外露部分,讓人們抬著游行,自始至終神態自然。令箭拔出,表演者的臉頰上看不見洞口以及流血的痕跡,令人驚嘆。

在雷州儺舞“走清將”儀式中,最令群眾興奮和激動的高潮部分就是“串令”。遺憾的是,2014年春節,筆者的此次田野調查中沒有“串令”。雷州市文化館館長吳兆生告訴筆者,之所以取消“串令”,因為卜卦中顯示此次活動不適合“串令”。

此次田野調查,筆者發現,雷州儺舞“走清將”儀式活動是由道士起儺,祭拜各類神仙祖宗,其中壇位的神仙有道教的,有佛教的,也有歷史上的英雄人物。主要演出場地是族譜祠堂門口。

“走清將”的音樂以及舞蹈動作以當地語言和地方特色為主。它融合了道教文化、佛教文化、家譜文化、地域方言文化,以及本土傳統音樂文化,是多元文化融合的產物。作為一種滲透了地域色彩的宗教音樂,“走清將”是具有雷州本土文化特征的儺。

注釋:

①筆者已發表相關系列儺舞文章,詳情參見中國知網。

②③鄧碧泉.湛江民間藝術志[M].內部資料,廣東人民出版社,2006,8-14.

④中國民族民間舞蹈集成編輯部.中國民族民間舞蹈集成(廣東集)[M].內部資料,中國ISBN中心出版,1996,402-403.

⑤民間命名。指道士與神靈通性時所誦讀的經文。此詞是民間祭祀活動時的自創經文,由民間藝人洪兆羆所提供。

⑥“核心三音腔”理論最早由中國著名音樂學家、武漢音樂學院教授楊匡民先生提出,他將“三音腔”的聲腔歸納為:大聲韻、小聲韻、寬聲韻、窄聲韻。

⑦曲六乙,錢笰.東方儺文化概論[M].太原:山西教育出版社,2006,234.

參考文獻:

[1]祝宇,龐德宣.湛江儺舞[M].北京:中國文史出版社,2010,68.

[2]陳華麗.舊縣年例中的儺舞“考兵”儀式音樂文化研究[J].藝術教育,2015,(7):78

[3]曲六乙,錢笰.東方儺文化概論[M].太原:山西教育出版社,2006,112-113.

作者簡介:

陳華麗,女,副教授,文學碩士,研究方向:中國傳統音樂、儀式音樂。