上海哥兒倆好

陳唯正

大約5年前的某個周末,在沒有事先約定的情況下,我在德國用網絡聊天軟件將身在法國的男中音周正中、身在美國的低男中音沈洋和身在意大利的男高音石倚潔聯(lián)系起來,進行了兩個多小時的四地連線。筆者有幸聆聽了這三位從上海走向國際的杰出青年歌唱才俊的“國際神聊”。他們聊藝術人生,聊歌劇表演,聊音樂作品,聊鋼琴鑒賞,還在線找了不少藝術家的表演資料,邊聽邊議,邊品邊評。三位年輕人視野廣闊、思維泉涌。而和善的交談氣氛,對前輩藝術家的崇拜以及對同輩佼佼者的敬意,也深深地吸引著我、感染著我。那些鞭辟入里、一言擊頂?shù)脑u論,總能啟迪智慧、照亮心靈。點子最多的沈洋當時建議:“咱哥兒仨何時能一起同臺演一部歌劇?”

此建議令我等翹首以待,可惜至今還未得如愿。但這個愿望得以實現(xiàn)的一半機會也吊足了我們的胃口——沈洋同周正中已經在北京國家大劇院同臺主演過莫扎特的《費加羅的婚禮》,筆者由于無法脫身而與其失之交臂;去年石倚潔同周正中原定在智利首都圣地亞哥歌劇院的同臺演出,卻因一人染疾而未果,令人為之抱憾。

2016年,當我得知年11月在法國歌劇重鎮(zhèn)圖盧茲,石倚潔和周正中將同時出現(xiàn)在市政廳劇院(Theatre du Capitole)制作的意大利作曲家羅西尼歌劇《土耳其人在意大利》(Il Turco in Italia)的主演“卡司”之中,我便開始籌劃旅行。首演時間恰巧在我的一個越洋出差旅行前的48小時,時間吻合得妥妥帖帖。請注意,這不是國家行為的友誼演出,而是由專業(yè)經紀人帶入、歌劇院點將的商業(yè)演出。用石倚潔的話說,“與自己的好兄弟在此種場合同臺,就像是中了中獎概率極低的六合彩”。

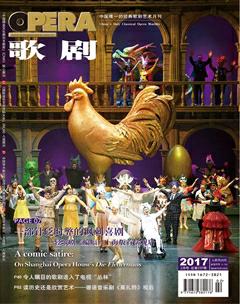

羅西尼歌劇《土耳其人在意大利》是一部喜歌劇,題材圍繞著三角戀而引出層層笑點。西班牙導演艾米利奧·薩基(Emilio Sagi)以拿坡里為背景的現(xiàn)實主義制作,在當今德奧舞臺上是見不著的。于我而言,觀摩這個制作就像身處于一個法國歌劇博物館。

序曲過后,周正中首先上場。他所飾演的詩人,是在舞臺上時間最久的角色——他既是一部“隋節(jié)馬達”,推動故事發(fā)展;也是一副“戲劇骨架”,穿針引線、撐起整部歌劇的故事結構。羅西尼沒有賦予這個角色以《浮士德》中瓦倫丁似的舒緩優(yōu)美的大段詠嘆調(周正中曾在英國皇家歌劇院和香港藝術節(jié)上成功演唱過法國作曲家古諾的這一角色),卻要言之鑿鑿、立論煌煌,舌燦蓮花、滔滔不絕。在羅西尼作品的國際一線舞臺上摸爬滾打十數(shù)載的石倚潔告訴我:“這個角色對語言功底要求極為苛刻,而且從來都是由意大利人包攬的。”圖盧茲市政廳劇院將這個重擔壓在周正中身上,既是對他上一次在圣地亞哥成功塑造此角色的肯定,也是對他藝術才華的信任。

在這個以拉丁人為主、不乏演唱羅西尼作品的老戲骨的主演團隊里,周正中好禮無倦、強學不忌。他在上海音樂學院張仁清教授的指導下,練就扎實的聲樂功底,在英國皇家歌劇院、柏林德意志歌劇院、圖盧茲歌劇院、馬賽歌劇院等地的常年演出中得以充分運用。他以優(yōu)美柔軟、堅實通透的男中音對角色進行了溢彩流光的塑造。舞臺上,他時而英詞儷句、通透順達、口若懸河;時而亦莊亦諧、妙趣橫生、不亦樂乎;時而低吟悄唱、旁征博引、左右逢源;時而口誅筆伐、橫眉冷對、怒發(fā)沖冠。他英挺不群的舞臺形象、風雅端莊的形體表演,賦予這個知識分子的角色以一絲貴族氣質,使其在一群“下里巴人”中突顯出詞曲兼茂的卓越才華。

石倚潔飾演女主角的情人,也就是土耳其人的情敵。用石倚潔自己的話說,“在劇情上,這個角色是多余的,但是羅西尼的每一部歌劇必須都要有一個男高音”。縱觀這部喜歌劇,詠嘆調數(shù)量本來就屈指可數(shù),而此男高音乃是整個歌劇的出彩亮點。其功能有三:一是閃亮登臺;二是開嗓秀場;三是收獲滿堂彩。

羅西尼的音樂語匯不同于后期浪漫派的遒勁吶喊、一吼三咆哮,而是悠長延綿、裝飾跳躍。能勝任這類角色的不是浪漫派后期的暗色沉重的陽剛男高音,而是具備明亮華麗音色,既能對那些極端音符九天攬月、又能對超速音符鏈發(fā)揮如簧巧舌、完成聲樂“雜技”的靈巧性男高音。石倚潔具有非常干凈秀氣的嗓音和擎天玉柱般的氣息支撐。在這個基礎上,羅西尼那些快速奔騰的樂句、多彩絢麗的琶音、千姿百態(tài)的裝飾、直上云霄的高音、驚濤駭浪的旋律,對他來說都是“小菜一碟”。他在溫柔低吟時,心誠意摯、雋永感人;在炫技花腔時,卻放聲恣肆、豪暢不羈、勢如奔馬、氣宇蓋世。一曲唱罷,四座歡騰。其實于我而言,最讓人感動的是他智慧的句法,尤其是他在極高音符上將音量從極強無極收斂至極弱的能力,總能讓我屏心靜氣、百聽不厭、回味無窮。

幕問,我遇上一對中國大陸的年輕學生。他們本不是歌劇迷,卻被中國哥兒倆的演出打動得無以言表。而哥兒倆在圖盧茲不僅得到了觀眾們的激賞,還得到專業(yè)樂評的褒獎。以后的演唱合同也同樣接踵而至。

首演后的第二天的下午,我便來到哥兒倆在排練、演出期間租下的公寓。既然機會如此難得,兩位以誠相待、以禮相敬的年輕人,同住一處便其樂融融,自然也省去了通常寂寞難熬的異鄉(xiāng)孤獨。我到達時,周正中的太太剛剛從菜市場采購回來,正在忙前忙后地張羅著晚飯。我們則打開話匣子。遺憾的是“三缺一”,這次獨缺沈洋。我們的話題也集中于他們倆對歌唱的認識。我也有意識地以訪談形式進行談話。

生活中身高馬大的“弟弟”周正中似乎總是維護著慈眉善目的“哥哥”石倚潔之權威——只要是哥不發(fā)話,弟絕不拿主意。石倚潔同周正中具有不少共同之處:國際比賽的獎項對他們來說早已是昨日的秣馬厲兵、牛刀小試;他們都長期沐浴于歐洲歌劇的柔風細雨之中;現(xiàn)如今又都在國際、國內舞臺上真刀實槍地靠實力一展才華;他們分別在國內的藝術院校教書育人,培養(yǎng)著下一代。筆者在與他倆的多年交往中,發(fā)現(xiàn)他們都具有溫良恭謙、寬人孝友的品格,謙遜里不乏自信、恭和中堅持原則、低調下露而不浮,言語舉止間沒有任何矯揉造作,大多是恰到好處,一切都讓人處于舒服的語境之下。此次談話的具體內容,且等日后撰文再表。