從“三合一”到“一演三”

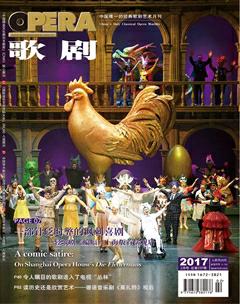

編者按:所謂“三合一”-“一演三”,指的是一天的時間演三部風(fēng)格不同的戲,且三部戲用同一撥演員,這聽起來有些匪夷所思,然而這正是音樂教育家武秀之教學(xué)模式的特點所在。幾年前,年近耄耋之年的武秀之提出了“三合一”-“一演三”的音樂教育模式。經(jīng)過幾年的辛苦打磨,2016年12月24日,終于在西亞斯國際學(xué)院匯報了教學(xué)成果。在當(dāng)天的匯報現(xiàn)場,西洋歌劇《茶花女》、現(xiàn)代豫劇《走出一線天》、原創(chuàng)音樂劇《中國蝴蝶》三部戲集中亮相。武秀之教學(xué)理念與實踐的成功,為中國音樂教育帶來了啟示,值得探討。

如果,同一個演出團隊,在一天的早、中、晚分別演出西洋經(jīng)典歌劇、豫劇、音樂劇這三種不同的藝術(shù)樣式,而且,男女主角是同一組演員,你會不會認(rèn)為這是一種完全不可思議的嘗試?確實,當(dāng)我接到觀摩的邀請電話時,第一個反應(yīng)是好奇,第二個反應(yīng)是質(zhì)疑!帶著這兩種反應(yīng),2016年12月24日凌晨,我驅(qū)車到浦東機場乘坐飛往鄭州的最早航班趕到了鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院歌劇音樂劇學(xué)院。還好,中文版歌劇《茶花女》演出進(jìn)度尚未足三分之一。在工作人員的引導(dǎo)下,我穿過擠滿了觀眾人群的過道,開始了從“三合一”到“一演三”的全新體驗。

午餐之后休整了一個多小時,下午兩點三十分,在歌劇院劇場,確實是同一團隊演出了現(xiàn)代豫劇《走出一線天》;晚上七點三十分,還是在歌劇院劇場,依然是同一團隊,演出音樂劇《中國蝴蝶》。不得不說這種體驗是興奮的,24小時內(nèi)睡眠不足5個鐘頭的我,觀劇時居然沒有犯困,因為臺上的表現(xiàn)著實令人刮目相看。還有最重要的一點,除了《茶花女》,豫劇《走出一線天》和音樂劇《中國蝴蝶》居然都是這所歌劇音樂劇學(xué)院版權(quán)所有的原創(chuàng)作品。

新鄭,河南省會鄭州的一個縣級市,鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院歌劇音樂劇學(xué)院就坐落在這個安靜的小城里。歌劇音樂劇學(xué)院的院長是音樂教育家武秀之。全天三場演出,武秀之只在晚上最后一場音樂劇演出前出現(xiàn)了。在演出開始前幾分鐘,劇場內(nèi)突然掌聲歡呼聲雷動,順著人們的目光望去,便看到一位著裝樸素、行動略顯不便的八旬老人,在豫劇表演藝術(shù)家小香玉的攙扶下緩緩走進(jìn)劇場,場內(nèi)無論是官員、教師、學(xué)生都起立迎接這位心目中的女神。因為正是她幾十年如一日,倡導(dǎo)、探索、實踐“三合一”聲樂教學(xué)法,并將教學(xué)與演出有機結(jié)合,實現(xiàn)一個團隊演出三種作品的“一演三”演出模式,努力將學(xué)生培養(yǎng)成為唱演俱佳、能歌善舞的復(fù)合型舞臺表演藝術(shù)人才。

然而何謂“三合一”-“一演三”又是怎么回事?追溯起來這已經(jīng)是上個世紀(jì)的往事了。

1959年11月,中共八屆六中全會在武昌洪山賓館的一次晚會間隙中,毛主席問武秀之:“你們學(xué)校政治學(xué)習(xí)討論什么問題呀?”武秀之答:“討論主席提出的音樂民族化問題。”問:“大家是什么意見?”答:“大家認(rèn)為應(yīng)該在西洋的基礎(chǔ)上民族化。”問:“為什么?”答:“因為我們都是學(xué)西洋音樂出身的。”問:“有沒有不同意見?”答:“只有我一個人覺得應(yīng)該在民族的基礎(chǔ)上民族化。當(dāng)時大家讓我唱個民族基礎(chǔ),我也沒有唱出來,主席,您說誰說的對呀?”毛主席說:“你說的對,基礎(chǔ)問題,是腳跟的問題,并不是原來學(xué)的什么唱法就是什么基礎(chǔ),立足于民族的基礎(chǔ)上,吸取西洋的東西是民族化,如果立足于西洋的基礎(chǔ)上,那就不是民族化,而是化民族了。”又具體指示:“你是河南人吧,去向常香玉學(xué)三年,老老實實地學(xué),然后再加以改造,這就是聲樂民族化。”

1979年,武秀之參加了第四次全國文代會。時任中央音樂學(xué)院院長、中國音協(xié)副主席的趙沨同志講:“周總理說過,‘實踐中已經(jīng)產(chǎn)生了三種唱法,一種是“茶花女”,一種是“白毛女”,一種是“七仙女”,三種可以并存嘛,可以互相學(xué)習(xí)嘛,將來也許這“三女”合作以后會產(chǎn)生一個新的什么“女”。我考慮了很久,認(rèn)為這個任務(wù)交給你比較合適。”武說:“你們院那么多人才都搞不成,我怎么能行呢?”趙諷說:“你有兩個優(yōu)越條件,一是你不會回頭,二是你遠(yuǎn)離京城少些干擾。”時樂漾、程云都說:“秀之,你干吧,我們都會幫助你的,有困難就說。”武秀之驚奇地感到周總理的話和毛主席1959年給她講的“聲樂民族化”的精神一模一樣,周總理說的“三女合一”不正是對毛主席當(dāng)年囑托的最形象、最具體的詮釋嗎?

文代會結(jié)束之后,武秀之風(fēng)塵仆仆地回到河南大學(xué),她沒有絲毫停頓和休整,就立即組織學(xué)生認(rèn)真學(xué)習(xí)和領(lǐng)會周總理關(guān)于“三女合作”的精神,試圖結(jié)合河南的本土藝術(shù)——豫劇,找到一條民族聲樂教育的新出路。經(jīng)過無數(shù)個日日夜夜,武秀之排除干擾,打敗孤寂,戰(zhàn)勝自己,終于在1982年拿出了特色鮮明的“假聲位置真聲唱法”聲樂藝術(shù)教育成果,讓周總理關(guān)于“三女合一”的構(gòu)想成為現(xiàn)實。

經(jīng)過一批又一批不同嗓音條件的學(xué)生的成功實踐,1985年,“假聲位置真聲唱法”通過了鑒定。時任河南省委領(lǐng)導(dǎo)以及時樂漾、程云、關(guān)鶴童、常香玉、萬昌文、王秉銳等ll位音樂專家,觀看了學(xué)生們的演唱匯報,認(rèn)為:“此項民族聲樂專題科研實驗工作,在我國聲樂界教學(xué)和實踐上是有一定創(chuàng)新的重大意義的,獲得的成績是可貴而顯著的,對于我國民族聲樂事業(yè)的發(fā)展,將會起到良好的推動作用。”武秀之“三合一”聲樂教學(xué)理論由此誕生。

武秀之說,“假聲位置真聲唱法”可以在不講換聲點的情況下演唱西洋歌劇、民族歌曲和中國戲曲,聲韻婉轉(zhuǎn)如一。她示范說,歌唱的呼吸是一樣的,共鳴腔體也沒有任何不同,只是由于作品的語言、風(fēng)格不同,潤腔不一樣,出來的味道就各有韻致、各具特色了。1989年,以“三合一教學(xué)法”為主要訓(xùn)練手段的《聲樂教學(xué)改革與民族歌劇專業(yè)的創(chuàng)立》成果,榮獲國家教委首屆普通高等院校優(yōu)秀教學(xué)成果獎。

三年前,年屆耄耋之年的武秀之以鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院歌劇音樂劇學(xué)院為平臺,又開始新的探索和嘗試,從“三合一”邁向“一演三”,即以同一團隊,同一主演班子,用同一種唱法,不請任何外援,在一天內(nèi)演出三部完整的風(fēng)格迥異的舞臺戲劇作品,分別是西洋歌劇《茶花女》、大型自創(chuàng)現(xiàn)代豫劇《走出一線天》和自創(chuàng)音樂劇《中國蝴蝶》。這個構(gòu)想一經(jīng)提出,便引來業(yè)界一些資深專家的質(zhì)疑。在這種情況下,武秀之教授依然認(rèn)準(zhǔn)目標(biāo),帶領(lǐng)團隊進(jìn)行超強度的訓(xùn)練和排演,不斷挑戰(zhàn)人聲和體力的極限。在不影響正常教學(xué)秩序的前提下,沒有節(jié)假日,沒有寒暑假,夜以繼日,持續(xù)推進(jìn)以上三部作品的排演進(jìn)程,不斷強化隊伍的體能和綜合性舞臺表演能力。

在這次“武秀之‘三合一一‘_一演三教學(xué)實踐成果匯報演出”第二天,鄭州大學(xué)西亞斯國際學(xué)院舉辦了大型專家研討會。與會專家對于武秀之長期堅持不懈從事“三合一”和“一演三”探索的執(zhí)著精神和取得的成績表示了充分肯定,同時也提出諸多合理化建議。相信在今后的教學(xué)科研實踐當(dāng)中,武秀之團隊經(jīng)過認(rèn)真總結(jié),不斷提高和完善已有成果,必將對當(dāng)代聲樂教學(xué)和培養(yǎng)音樂戲劇全能型表演人才產(chǎn)生重要啟迪。

看到武秀之,我便想起了愚公移山的故事,而這個故事也發(fā)生在河南。一個人對于一件事,明知不可為而為之是勇氣,為之能堅持不懈則是勇敢!武秀之孱弱的身體卻有著無比堅強的意志,她給予她的教師和學(xué)生的,恐怕并不僅僅是某一種唱法或科研成果,更多的是她幾十年如一日、不忘初心、勇往前行的無畏精神。這一點,是最令人欽佩的!