白話不入樂

蔣一民

中國歌劇在現階段的發展中,遇到人所共識的一個瓶頸:宣敘調。幾年前我寫過一段話:

中國歌劇要想融入世界,或者說國際化,比任何其他西方歌劇流派更難,這不僅因為鮮明的東西方文化差異,更因為體現差異外在特征之一的中國語言,是以“四聲”和單音節為代表的形態,這樣的形態很難直接“套用”西方歌劇的“音樂語言”。

以上意見主要就是針對棘手的宣敘調寫作。合“四聲”,是從前對譜寫“群眾歌曲”一直強調的要求。但是稍作觀察便會發現,漢語歌曲里不合四聲的“倒字”情形其實并不鮮見,只要大體上還算順當,都說得過去,無傷大雅。首屆北大歌劇論壇音樂會上演出的《江姐》對唱片段,即欲舉例說明“民族歌劇”里的“宣敘調”基本上沒有倒字問題。

那么今天我們按照歌劇的標準形式創作時陷入的“宣敘調”困境究竟問題出在哪里呢?其實問題的癥結應該早就看到了,除了“四聲”問題,還有漢語方言區的“單音節”形態問題。只是后者未得到足夠的重視和討論,乃至被忽略,而后者從現今的局面來看卻顯得尤為關鍵和重要。本文重點即在此。

迥異于西方語言形態的單音節形態

問題首先得從語言學切入,涉及更為緊密的是語言學的兩個分支學科——語音學和音系學。不過這里用不著這么專門化,僅在“語言學”的框架里進行原則性的解說,蓋因“在許多語言里,本族語者僅憑自己的語言直覺便可以對一個詞或短語所含有的音節數量以及音節之間的界限做出準確判斷”。而“漢語在這方面尤為明顯”。

按照漢語語言學的有關定義,中文的語音形態呈現為一字一音的“單音節”。因此中文是一種典型的“音節節拍語言”(syllable-timed language),以音節的聲調表意(如普通話是四聲,粵語為六聲,各方言語音均由一定數目的聲調組成),并有封閉性特點(頭腹尾構成一個完整發聲過程)。跟西方語言形態相比,漢語在日常語音表達時的各個音節的輕重、長短沒有特別明顯的差別,每個音節時值大體相當。而西方語言(印歐語系)的基礎形態是“多音節”,稱為“重音節奏語言”(stress-timed rhythm language),不按聲調表意,而是按照重讀音節與非重讀音節的節奏模式呈現,語音輕重緩急的收放度很大,且常有開放性的連讀音節(音節重構),如此形成“音步”。這是我們在觀察中西語言形態時撇開其他種種因素所看到的最少爭議的最大區別。

中國歌詞的生成原理

中國的歌詞是建立在“音節節拍語言”的基礎上,有著自己特殊的構詞法和句法。最早的詩都是歌詞,因此才叫做“詩歌”。這些詩歌一般少有單音節獨立成為詞素,都是至少由兩個字即兩個單音節構成詞素,原則是偶數組合,成對稱節奏。即使同義,亦要合體,即如今天的常用詞“思想”“道路”。《詩經》以四言為主,呈2×2結構。《詩經》最古樸的字配字和字陪字的對偶原理決定了中國詩體的基本風格和中國人的審美取向。即使后來的五言、七言、樂府,講究平仄的格律詩、長短句的詞和曲,及至戲曲如昆曲、京劇的唱詞格律,也都是深植在對偶或對仗的根基上,包括文體獨特的排比式句法和對聯。而平仄關系也是一種音韻的對偶關系。到了近現代,受到西方影響,出現自由體的“新詩”,但是觀其主流,仍然很難脫離深層中文思維,也依然受到詞句韻律對偶化的牽制,在對偶對稱的潛在基礎上求變化。是故押韻為中西共有,而詞句韻律的對偶化乃中國獨有。

以上可用于對傳統的中國音樂戲劇的整體觀察和理解。蓋因中國近代戲劇之濫觴在于詞,而“詞為詩余”,曲由詞成。這是從金元以降至于戲曲的歌詞生成之總路線。戲曲界流行一種與本文觀點甚合的說法,亦即將兩千多年來中國音樂與文學的關系歸結為“文樂一體、聲詞一致”。在此種關系之下,樂自文生,文由樂制。一方面格律是因應文辭之美而產生,另一方面文辭又反被格律所限定。然而這全部的秘密就在于“文”的單音節形態,歸屬于“音節節拍語言”。

中國歌詞結構的特殊性

中國歌詞的對偶化結構是由中國語言的單音節形態所決定的,反過來又對由單音節組合的歌詞形式構成嚴格的規范和約束,劃分出可唱和不可唱的界限。于是散文形態的白話便不能成為歌詞用于譜成音樂。任二北先生曾反復指出,宋詞元曲的特點在于“合樂”,因此是“合樂之文”,觀之戲曲唱詞則需“合律依腔”方可被于管弦。然則可反問,什么是不合樂之文呢?念白是也。因其無需“合律依腔”,無需嚴格按照戲曲唱詞的固有格律和規范來填寫。唯其如此,念白便不可唱。

以戲曲為代表的中國音樂戲劇主流之所以基本上沒有“一唱到底”的傳統,恰恰因為漢語中非詩化的念白不允許譜曲演唱,而只能在漢語特殊條件下發展出具有吟誦屬性的念白(從賓白到韻白)。古謂“有白有唱者名雜劇”,俗稱“千斤話白四兩唱”,均說明了,“歌唱+念白”的曲白相生的模式,是自元雜劇以來中國本土戲劇在人聲呈現上的基本特征。念白是戲曲的有機組成部分,自有其表演技術和要求,但是另一方面正好可以導出一個結論:在戲曲里,念白作為白話是不入樂的,尤其如“散白”“方言白”“京白”,即便“有歌唱意味”的“韻白”和“整白”等,也同樣如此。

中國歌劇的宣敘調解決方案

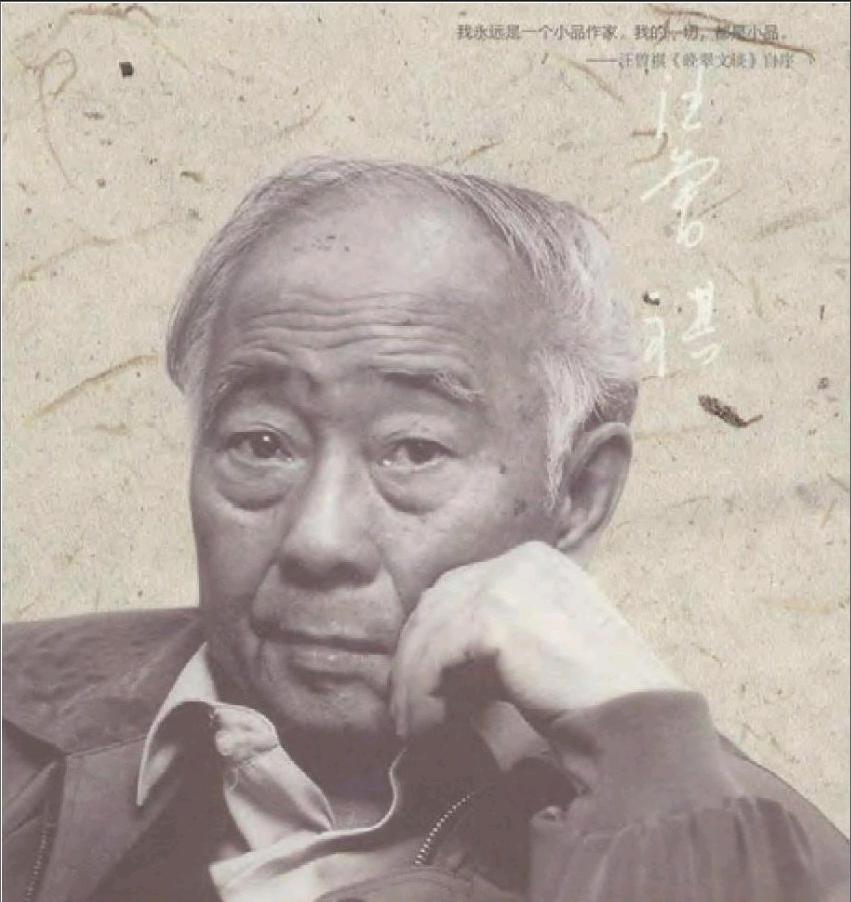

在西洋歌劇里,韻文和散文均可入樂,均可歌唱,蓋因其“重音節奏語言”的便利。在中國戲曲里,由于中文的特殊構造,卻需區分可唱和不可唱的劇詞,這成為“中文歌劇”必須遵守的規則。汪曾祺先生寫過一篇文章《用韻文想》,其中提到“如果用漢語思維,而用外語表達,自己在腦子里翻譯一道,這樣的外語總帶有漢語的痕跡,是不地道的”。以此邏輯衡之,反過來若用外語思維,而用中文表達,那么一定也是很別扭的了。此即當代中國歌劇宣敘調寫作的表里不一之困境,好比穿著唐裝的洋人。

中國戲曲里有沒有接近“一唱到底”的可能性因素呢?有,比如那些相對邊緣化的民間山歌劇、采茶戲、對臺戲,或鼓詞道情之類曲藝,像廣西彩調劇《劉三姐》那樣的,將口語對偶化、韻律化,或加襯詞襯腔使其歌詞化。

那么西方歌劇里有沒有“歌唱+念白”的模式呢?莫扎特的名劇《后宮誘逃》《魔笛》可為例證。許多喜歌劇和輕歌劇都是一定用念白的。在現當代歌劇里,“念白”就更多了,有的作品甚至令人聯想到宋元時的“諸宮調”樣式。

這就為宣敘調寫作提供了兩種可能的路徑:一、將白話詩化;二、保持念白。更有創新意義的或許是前者,將敘事的白話加以詩化或韻律化。這在我國以往的民族歌劇和現代京劇改革中并非沒有成功的先例。而戲曲中的“上場詩”和“坐場詩”等,已隱然包含了可直接入樂的條件。現在不過是在更為清晰的理論自覺中,在改革開放以后給予我們更為寬廣的視野中,付諸目標明確的、系統性的行動,來實現前輩早已提出過的愿景:創造“中國的宣敘調”!