要重視歌劇制作理念的創新

仁者

說到歌劇的發展和繁榮,現在似乎有一個傾向:一味強調原創。原創固然重要,其理不言自明,不言而喻。但這些年的實踐證明,把各方面的資源短時間內一股腦兒投入到原創,效果并不理想,造成大量的浪費和“一次性演出”,真有些“勞民傷財”,得不償失。縱觀世界樂壇,即便是那些很有影響力的歌劇院演出季和音樂節、藝術節,原創作品也是控制在少而精,每年僅數部而已,大量上演的是經典歌劇,包括以全新理念制作的經典歌劇。尤其是后者,我們以前常常忽略。2016年夏天,我與幾位樂迷朋友進行了一次德奧歌劇之旅,觀賞了多部歌劇,其中給我留下深刻印象的是他們與時俱進、前衛新潮的制作理念。這里僅舉幾例。

我們先是在慕尼黑的王子劇院觀賞法國巴洛克時期的作曲家讓一菲利普·拉莫(1683-1764)的四幕芭蕾歌劇《殷勤的印第安人》。之所以如此稱呼,是因為歌劇中有大量的舞蹈音樂和場景——這不僅是法國歌劇的一大傳統特色,更是拉莫歌劇的鮮明標志。

《殷勤的印第安人》以四個互不關聯的愛情故事——《慷慨的土耳其人》《秘魯的印加人》《波斯的鮮花節》《蠻子》——貫串全劇。比利時皇家芭蕾舞團藝術總監西迪·拉比(Sidi Larbi)巧妙地利用故事情節的松散和大量的舞蹈場面空間,在導演和編舞上奇思異想,大顯身手。他以學校的一個大教室為總布景(教室出現地球儀,可能是老師在為學生上世界地理課),然后根據劇中不同地域和風情的故事,穿插安排不同的具體場景。為配合新制作,還將古典芭蕾改為現代舞。導演的高明之處在于:以出其不意的場景變化,將臺詞、音樂、舞蹈融為一體,古為今用,與時俱進,展開充分的想象,創造性地融契表達了宗教、離難、友善、欺騙、愛情等人間的悲歡離合,甚至影射了近年來歐洲發生的一系列重大事件,包括眼前的難民問題(第四個故事《蠻子》出現了難民營場景)——能將一部古典巴洛克的歌劇,在不改變臺詞和音樂的前提下,經過導演的二度創作,煥發出全新的光彩,其匪夷所思的藝術創造力令人嘆為觀止、佩服之極!

接著,又在慕尼黑的巴伐利亞國家歌劇院欣賞威爾第的《假面舞會》,奧地利著名導演約翰內斯·伊拉斯(Johannes Erath)呈現了一個奇思妙想的詮釋版本。雖然是當今流行的“一景到底”簡潔版(主要是為了節約制作成本),大客廳的上方是彎曲弧形的樓梯,舞臺中間是一張大床(男女主角的許多戲都在床上表現),與全劇所要表達的劇情(如第二幕就是室外戲)相比顯得“捉襟見肘”,但導演的“倒敘式”讓這一切變得合理。

第一幕開頭,里卡多站在床上演唱思念阿梅利亞的“我又能再看到她”,當他掀開被子時,床上居然出現了一具男性尸體(這在劇本中是沒有的)——這是怎么一回事?這個謎直到最后一幕才解開——雷納托在假面舞會上一槍射死里卡多——劇情演到此,奄奄一息的里卡多在唱完“希望寬恕所有的反叛者”后死去,但此版的處理為:倒地身亡后的里卡多,靈魂出竅,重新站了起來,邊唱“希望寬恕所有的反叛者”,邊向舞會上所有的人告別——也就是說,這版《假面舞會》的一開始,床上的尸體就是里卡多,這此間和以后展開的所有的戲,都是里卡多的靈魂夢幻所敘。如此,一切看似不合理的場景(如第二幕的場景應該是發生在野外的、全劇的舞臺中心始終擺著一張床,最后一幕眾人為什么沒有戴面具,等等),全部能解釋通了——因為,這是一場夢,全劇的場景就是夢境。這是一個極為大膽的、富有顛覆性而又能自圓其說的詮釋。觀賞到戲尾,不禁拍案叫絕:虧他(導演)想得出!既標新立異,又節約成本。兩全其美!

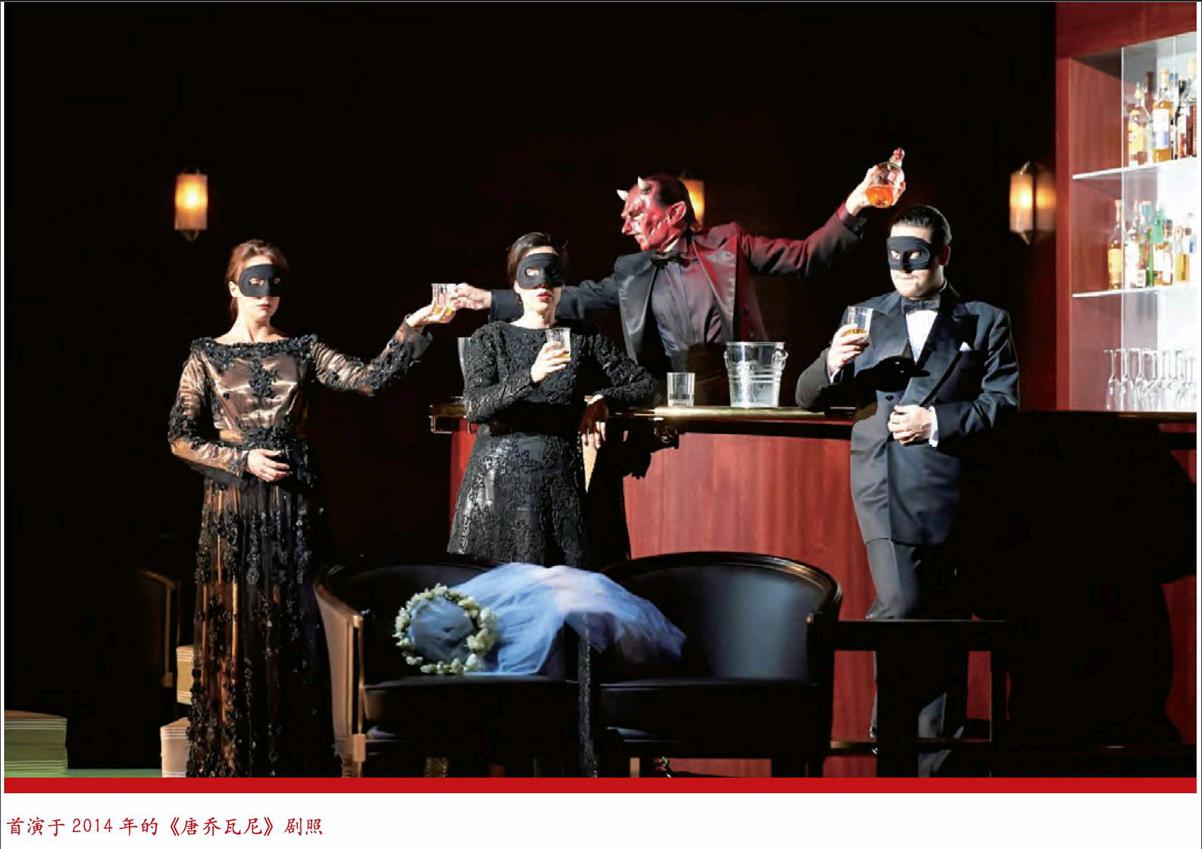

在欣賞了慕尼黑的歌劇節后,我們又來到莫扎特的故鄉薩爾茨堡,觀賞一年一度的薩爾茨堡藝術節。先在在薩爾茨堡的莫扎特之家劇院(即節日小廳)觀賞了莫扎特的《唐喬瓦尼》。這個《唐喬瓦尼》的制作是2014年首演的,我有DVD版本。這次親臨現場,感覺尤為親切。兩幕場景均設在一家現代旅館,構思巧妙,也是總體一景到底、局部變化。接著,在巖壁馬術學校劇院觀看莫扎特的《女人心》。大家知道,《女人心》的劇情有些荒誕和無厘頭,也一向是該劇的軟肋,因此本版導演斯文一埃里克·貝茨托夫(Sven-Eric Bechtolf)在樂隊演奏序曲時,舞臺即出現如此一幕:兩位女主角費奧爾迪利吉和多拉貝拉姐妹倆、以及女傭黛斯皮娜,都被人用蒙汗藥熏暈了——告訴觀眾,本劇的故事不是在人物清醒狀態下發生的,由此避開了原本劇情中的無厘頭。歌劇導演的作用再次彰顯無遺。

由此可見,創新的制作,對“激活”傳統歌劇,有著“四兩撥千斤”的效果和“舊貌換新顏”之感,對發展繁榮歌劇藝術,不失為行之有效的“奇方妙術”。在當今歌劇制作的理念上,歐洲走在美洲前面,德奧又走在歐洲前面,非常值得我們中國同行學習借鑒。順便說一句,不僅是世界經典歌劇,中國原創的經典歌劇,其實也可以有新制作的,如《白毛女》《江姐》《原野》等等。就看我們有沒有創新的勇氣和思維。