19世紀的法國大歌劇:梅耶貝爾的《非洲女郎》

歐南

【歌劇內容】瓦斯科從非洲探險歸來,帶回非洲海岸地圖及兩個奴隸,并請求政府出資再一次遠征發現新的領地。皇家議會主席佩德洛認為瓦斯科違反了天主教教義,將他打入大牢。瓦斯科的戀人、議員之女伊奈絲為營救愛人,答應了佩德洛的求婚。女奴賽莉卡原本是非洲某國的女王,被瓦斯科從販奴船上解救后就暗戀上了他。在瓦斯科再一次出征非洲時,船隊遭遇了土著的伏擊,賽莉卡被認出并恢復了女王身份。為救出瓦斯科,女王宣布兩人已私定終身,但最終為成全瓦斯科和伊奈絲這對有情人,塞莉卡悲傷地死去。

從歌劇史上來說,賈科莫·梅耶貝爾(Giacomo Meyerbeer,1791-1864)曾經是一個輝煌的名字。在當時,他統治著歐洲的歌劇界,評論界對他的推崇甚至超過了貝多芬,稱他是“歌劇界的米開朗基羅”。瓦格納、威爾第等都曾經模仿過他,但隨著歷史的進程,這個名字似乎已經沒那么重要了,甚至被絕大部分人所遺忘。一個時代會選擇一個人扮演受公眾歡迎的角色,但歷史卻有自己的判斷。古往今來,生前顯赫、死后寂寞的例子比比皆是。或許一個時代的趣味不足以穿越時空,它僅僅是停留在歷史的一角,而真正能穿越歷史的,是那些能反映人類共通情感的作品。

梅耶貝爾的名氣之大,在當時既有崇拜他的,也有攻擊他的,尤其在1864年他去世后,音樂界的主流開始蔑視和拋棄他。故此,在梅耶貝爾誕辰100周年的時候,著名的音樂理論家漢斯利克為他辯解道:“人們不遺余力地毀損這位毫無嫉妒心、謙虛謹慎和寬厚慷慨的作曲家的名譽……法國人越是認可和賞識這位陌生人,德國的批評家就越堅信必須拉他下水。人們嫉妒他的兩個方面:財富和成功。”這或許說出了問題的實質——成功和財富總是讓人嫉妒的。可漢斯利克并無遠見,當年代離梅耶貝爾越來越遠的時候,后代人是不會嫉妒他的。梅耶貝爾雖然沒有被遺忘,但已經不再是炙手可熱的主流歌劇作曲家了。和他同時代的羅西尼、多尼采蒂在世界范圍的歌劇上演率,遠遠比他的要高,更不用說威爾第和瓦格納。這其實直接說明了梅耶貝爾盛名之下,其實難副!歷史當然是公正的,舒伯特生前冷落、死后輝煌,已經足以說明問題了。

但無論如何,梅耶貝爾是法國大歌劇的奠基人,這是他的歷史功績,談論大歌劇是無法繞開他的名字的。他為法國的歌劇貢獻了他的全部才華。在意大利歌劇一統天下的時代,使法國的歌劇能夠脫穎而出,不光能抗衡意大利歌劇,還成為了歌劇的大碼頭——當時無論是羅西尼,還是瓦格納、威爾第等,為了能在法國演出自己的歌劇,不惜忍氣吞聲、按照法國人的口味修改自己的歌劇。

賈科莫·梅耶貝爾1791年生于德國柏林的格爾多夫,早年也是神童,10歲那年就登臺公開演奏莫扎特的鋼琴協奏曲,12歲寫出了第一部鋼琴奏鳴曲。梅耶貝爾早年的求學經歷和一般作曲家大同小異,唯一能讓人感興趣的,是他和著名作曲家馮·韋伯(Carl Maria yon Weber,1786-1826)是同學。在韋伯的倡議下,幾個志同道合的年輕人在1810年創立了一個“和諧協會”,并制定了章程。這是一個小范圍的藝術團體,對年輕的藝術家來說,團體既是一種志向的共同追求,也是極好的激發創作熱情的組織,他們可以爭論、互相幫助,提升自己的欣賞和創作能力。

梅耶貝爾最早的歌劇創作就在這個時候,雖然第一部歌劇寫到一半就放棄了,但鍛煉了他的創作能力。現在我們能看到的梅耶貝爾的第一部歌劇,是寫于1812年的三幕歌劇《耶夫塔的誓約》,首演于慕尼黑的宮廷歌劇院,這部作品不咸不淡,既不成功,也不失敗。梅耶貝爾最早來到巴黎是在1814年,從他寫給朋友的信來看,這座散發著浪漫、奢華氣息的大都市無疑征服了他的心。作為回報,日后,梅耶貝爾用歌劇征服了巴黎人的心。但此時的梅耶貝爾,心思是在意大利。在維也納的時候,梅耶貝爾的歌劇遭到慘敗,他去拜訪年輕的作曲家安托尼奧·薩列里,后者建議他去意大利深造。于是在巴黎逗留了一年后,1815年,梅耶貝爾前往威尼斯,這是他一生轉折的開始。在意大利期間,他按照羅西尼的模式和德國的作曲手法寫了6部歌劇并大獲成功,開始揚名意大利,而當他載譽回到德國的時候,引來的卻是好友韋伯的厭棄。韋伯指責梅耶貝爾為了淺薄的名譽,放棄了一個嚴肅作曲家應有的責任,而一味討好庸俗的觀眾。不過,這種指責對梅耶貝爾是不起作用的。在當時,德意志民主意識的覺醒,并沒有影響到梅耶貝爾。

梅耶貝爾先后在意大利生活了10年,當他1826年再一次來到巴黎的時候,已經不是當年默默無聞的藝術青年了,而是享有盛譽的藝術家。當他的歌劇《十字軍戰士在埃及》在巴黎上演以后,梅耶貝爾一躍成為歐洲重量級的作曲家,各大劇院和出版商爭先恐后地奉承他,約他創作歌劇。

梅耶貝爾第一部重要的歌劇,就是1831年在巴黎上演的《惡魔羅勃》(Robert le diable)。有資料說,這部大獲成功的歌劇,完全取代了先前歐洲的羅西尼歌劇熱;而也許正是因為這個因素,加速了羅西尼退出歌劇舞臺的決定。值得一提的是,梅耶貝爾創作的德國風格的歌劇并不成功,創作意大利風格的歌劇,又和羅西尼、貝利尼這些意大利本土的作曲家畢竟還有些距離。梅耶貝爾的弱點是缺乏自然旋律的美,這是他的致命傷,也是其作品后世被冷落的主要原因;優點是他音樂結構的深廣,這應該歸功于德國人豐富的和聲學技術。而這種弱點和優點結合到法國大歌劇是最適合不過了,法國人喜歡宏大的歷史題材、奢華的舞臺場景和華麗的芭蕾舞。這種情調的歌劇并不追求自然優美的旋律,它需要的是輝煌、華麗的大場面。《惡魔羅勃》就是這樣一部歌劇,它前所未有地把法國大歌劇的各種因素調動起來,加以巧妙的安排,使觀眾看得眼花繚亂。當時在現場觀看該劇的肖邦就感嘆地說:“我從未想到在戲劇中有這樣的光華。”

《惡魔羅勃》前所未有的成功,激發了梅耶貝爾的創作熱情,他的另外三部最出名、最成功的歌劇《胡格諾教徒》(Les Huguenots)、《先知》(Le prophete)和《非洲女郎》,就都是在《惡魔羅勃》之后創作的。

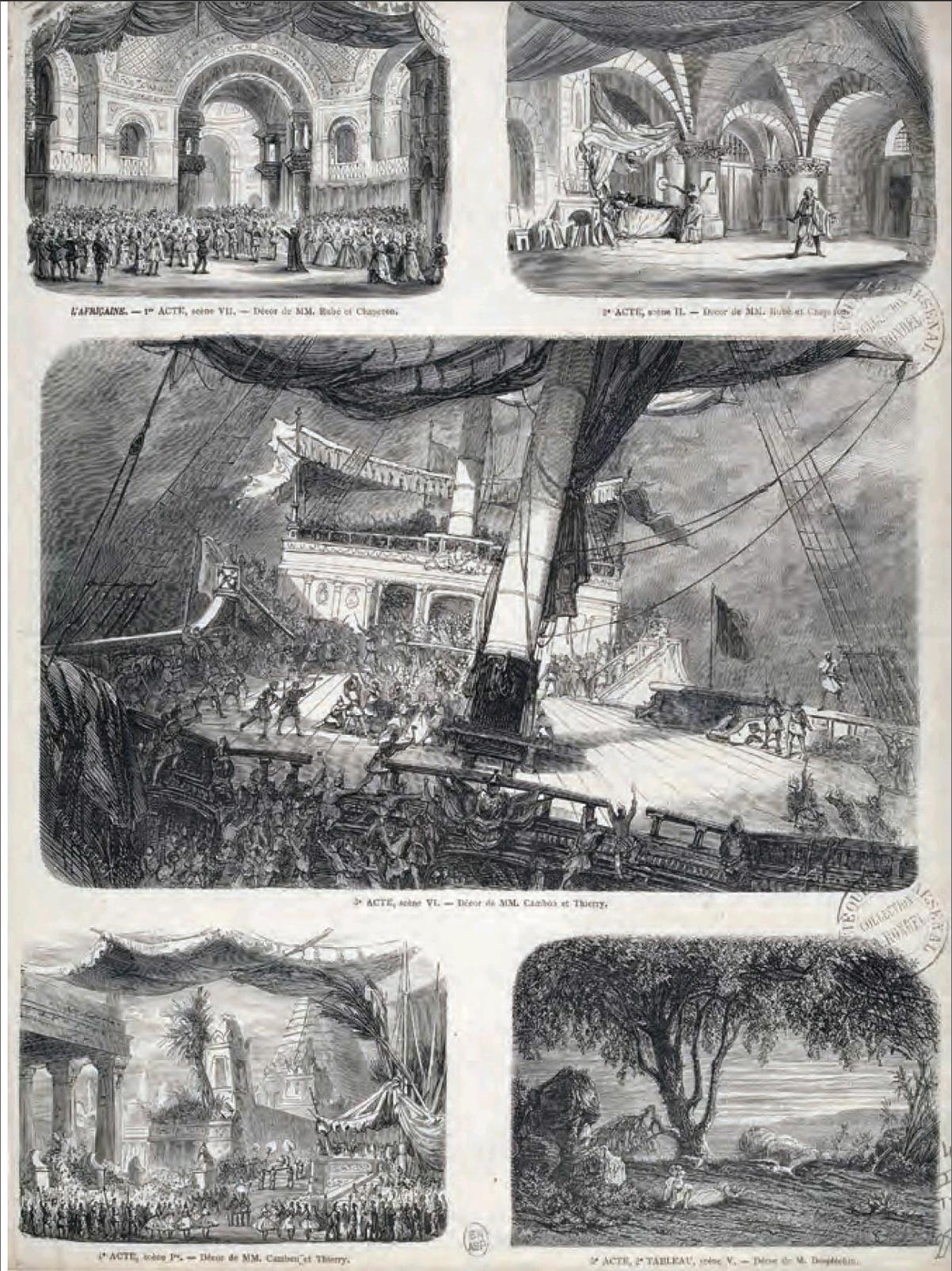

《非洲女郎》是梅耶貝爾的最后一部歌劇。其實從時間上來說,歌劇的腳本作者斯科利勃(Eugene Scribe,1791-1861)早在1838年就把兩個劇本給了梅耶貝爾,一部是《先知》,另一部就是《非洲女郎》。但梅耶貝爾更喜歡《先知》,他先為這個劇本寫了歌劇。雖然在1849年《先知》上演后不久,《非洲女郎》的總譜初稿也已完成,但梅耶貝爾顯然不甚滿意,他要求斯科利勃修改《非洲女郎》的腳本。到了1852年,斯科利勃把修改好的腳本給了梅耶貝爾,作曲家又開始著手修訂總譜。其間,由于其他音樂寫作和雜務纏身,梅耶貝爾寫寫停停,斷斷續續,一直到1860年,他終于完成了整部歌劇的總譜。這部歌劇前后耗時長達20多年之久,即使總譜寫完了,梅耶貝爾還在不停地修改。為此,因為延遲了《非洲女郎》的創作,梅耶貝爾又不得不付給斯科利勃的遺孀一萬法郎的違約金。所謂好事多磨,《非洲女郎》讓梅耶貝爾焦頭爛額。他對演員要求極為苛刻,必須要世界一流的歌唱家來演出這部歌劇。由于事無巨細的考慮、安排,即使到梅耶貝爾1864年去世,這部歌劇仍然沒能如期上演。

一直到了作曲家去世一年以后,《非洲女郎》才在巴黎歌劇院上演。歐洲各路的文化精英都親臨現場,觀眾中還包括了法國的皇帝和皇后,場面可以說是風光無限。歌劇的首演無疑是成功的,在當時報刊的評論中,不吝贊美地宣稱:“梅耶貝爾的去世,宣告了音樂界已經沒有大師了。”

梅耶貝爾自己認為《非洲女郎》是他一生的杰作,在內容上,梅耶貝爾也借此歌劇,譴責了殖民者的罪惡,該劇有著明顯的人道主義色彩。雖然在19世紀的歌劇中,這類題材的作品是少見的。或許梅耶貝爾本身是猶太人的緣故,對不幸民族的同情,應該有感同身受的體驗。但用現在的眼光來看,通俗一點說,就是場面好看,但不甚精彩。這或許也是法國歌劇的通病——在世界范圍內,法國歌劇總是讓人感覺可有可無的尷尬。《非洲女郎》全劇有著宏大而壯麗的場景,精美而舒展的芭蕾場面,不幸而動人的愛情故事。可以說,推動戲劇發展的一些主要因素應有盡有,音樂也寫得細膩抒情,但缺少的是精彩的高潮場面,讓人有意猶未盡之感。所以,一般的評論家認為《非洲女郎》不如他的《胡格諾教徒》是有道理的。

梅耶貝爾的歌劇一直占據著19世紀的歌劇舞臺,在當時,他具有世界性的聲望。在巴黎,人們把通向大劇院的街道命名為梅耶貝爾,一直到第一次世界大戰以后,由于民主意識所造成的種族之間的仇恨,才取消了這個命名。而梅耶貝爾的歌劇,也在20世紀以后逐漸退出了歌劇的主流市場。