探秘氣溶膠,讓藍天白云重歸蒼穹

高妍 曹麗娟

編者按

突如其來的新冠肺炎疫情,讓氣溶膠這個早已明確會對氣候、環境、農業、健康等方方面面產生影響的微小顆粒物,以意想不到的方式進入了公眾視野。人們渴望用口罩防護自身的同時,也希望用專業的知識武裝頭腦。人們開始關心它的一切:是什么?如何形成?怎樣傳播?以何種方式產生影響?

事實上,為了看清楚、弄明白,徹底揭開它神秘的面紗,很多科研工作者已經做出了幾十年甚至更長時間的執著鉆研。這場抗新冠病毒的戰役,將這些默默無聞的科技工作者推到了聚光燈下,而我們樂見更多人懂得他們的信仰與堅守——

剛剛跨入2020,各地2019年空氣質量成績單就已出爐。

北京,PM2.5年均濃度創下2013年監測以來最低值,且全年沒有出現嚴重污染日,重污染日僅4天;蘭州,全年贏得296個好天氣,6項污染物濃度均同比下降;上海,年內PM2.5年均濃度達到國家標準……

“藍天保衛戰”攻堅關鍵時期,這無疑是一個令人振奮的成績。這改善背后,或有天時、地利相助,但“人和”居功至偉。

近年,為了解決人民群眾的“心肺之患”,解決大氣污染難題,政府表現出了前所未有的決心和力度。“大氣十條”“藍天保衛戰三年行動計劃”等一系列政策頻頻出臺,各地政府也在根據自身實際情況制定各項措施,抓落實、促改善。

國家在推動,各地在行動,人民在響應,我們的科技工作者也在積極助力。近年,一批以大氣污染聯防聯控為核心的科技支撐計劃、重點研發計劃穩步推進,一系列大氣污染防控、治理技術試點應用。在各地推動大氣污染治理與防控過程中,科技人的力量愈發凸顯。中國科學院氣溶膠化學與物理重點實驗室(以下簡稱“實驗室”)便是這其中的優秀代表。

自建立之日起,實驗室便瞄準國際全球變化研究中氣溶膠氣候環境影響等科學問題,及國家面臨的空氣污染治理和大氣灰霾控制技術等緊迫的科技需求開展攻關。三十多年來,在劉東生、安芷生老一輩科學家的指引下,在曹軍驥研究員的領導下,實驗室在粉塵、黑碳、有機和PM2.5等氣溶膠前沿領域開展了多項原創性研究,取得了諸多創新型研究成果并推動示范應用,不僅為國家氣候談判、環境外交提供科學支持,更為區域與城市環境治理、PM2.5達標、灰霾污染控制等提供了技術儲備與示范。

“黃土人”的藍天情

他們以“黃土人”自稱,不僅因為實驗室扎根西部、扎根黃土,還因為自上世紀80年代就開始建立的“黃土情緣”。

在全球氣候變化研究中,黃土高原一直是具有全球意義的研究對象,它與深海沉積、南極和格陵蘭冰蓋并稱地球“三大自然秘笈”。劉東生、安芷生、張小曳、曹軍驥,以及他們所代表的團隊,就是解讀黃土高原這本“秘笈”的“黃土人”。

1984年,在劉東生院士等老一輩科學家的倡議下,中科院黃土與第四紀地質研究室成立,時任副研究員的安芷生院士帶領幾名科研人員開始了艱苦而輝煌的創業歷程。

1999年,以黃土與第四紀地質國家重點實驗室為基礎,中科院地球環境研究所成立。

中科院地球環境研究所奠基人、“黃土之父”劉東生院士從事地學研究近60年,創立了黃土學,帶領中國第四紀研究和古全球變化研究領域躋身于世界領先行列。安芷生院士則將黃土學及第四紀研究推向深入。到張小曳、曹軍驥這里,已經是將黃土研究擴展至大氣環境領域的第三代。

黃土精神代代傳承,也因著時代進步與社會變遷而不斷拓展與創新。氣溶膠問題研究,就是“黃土人”與時俱進延伸出的、解讀黃土“秘笈”的新觸角。

大氣污染的嚴重性,在本世紀初徹底暴露。也正是在2000年,中科院地球環境研究所開始籌建氣溶膠實驗室。3年建成并運行,再3年擴大為粉塵與環境研究室,成為黃土與第四紀地質國家重點實驗室的五大支柱研究室之一。到2014年8月,中科院正式批準建設氣溶膠化學與物理院級重點實驗室。

自建立之初,實驗室便有明確定位——瞄準當前國際全球變化研究中氣溶膠氣候環境影響等科學問題,瞄準國家面臨的空氣污染治理和大氣灰霾控制技術等緊迫的科技需求,重點開展氣溶膠關鍵物種及其氣候環境意義、PM2.5來源解析與污染控制、氣溶膠數值模擬、先進氣溶膠技術及其應用四大方向研究工作。

總之,一切都是為了頭頂的藍天。

藍天之爭,創新之戰

在西安,如果你路過西長安街與居安路交叉口,會看到一座圓柱形高塔。足足60米的“身高”,使它格外顯眼。

它被市民俗稱為除霾塔,學名大型太陽能城市空氣清潔系統,“主要是采用太陽能作為驅動能源,利用空氣熱升冷降的特點,在系統內加裝過濾PM2.5和光催化材料,通過導流塔輸出清潔空氣,進而實現自動凈化除塵的功能。”簡單講,這是一個大型空氣凈化器。

這個空氣凈化器可不簡單,它是國內外首次提出大型城市空氣清潔概念并成功建造和運行的城市空氣凈化裝置;也是世界上首個集熱能利用、分級過濾和光催化技術綜合利用的大規模城市空氣凈化系統。

有數據顯示,它可以有效去除大氣中以顆粒物為主的污染物,塔內對空氣的過濾效率可達80%以上,重污染天對空氣的日處理能力可達500萬立方米,覆蓋10平方公里,在重污染天氣條件下,PM2.5可平均減少15%。

除霾塔的建成運行,不僅開辟了大氣污染的環境凈化新途徑,還為新能源領域各個技術環節的協調和集成提供了有益借鑒,帶動了環保相關產業的發展。2018年3月,Nature雜志專門在New Focus欄目介紹了該裝置;同年底,該裝置入選美媒評出的“28項中國制造的能改變世界的創新工程之一”,與量子衛星、FAST天眼等大國重器并列。

除霾塔的理念提出、原型機設計團隊主要就是中科院氣溶膠化學與物理重點實驗室團隊。這一裝置正是實驗室四大研究方向之一——先進氣溶膠技術研發及應用的典型成果。

自建立以來,實驗室的研究工作,一直圍繞四大方向展開。他們將氣溶膠科學和理論與國家氣候、環境外交及污染控制緊密結合,以當前國家戰略發展需求為指導,綜合野外觀測、實驗室測試分析、計算機模擬及氣溶膠關鍵技術開發等多種手段,積極研究我國氣溶膠的化學及物理變化過程及其氣候與環境效應,旨在辯明氣溶膠在區域與全球環境變化過程中的地位與作用,探索氣溶膠污染控制、過濾、捕集等新技術及其工業應用。至今,已經取得系列成果。

● 氣溶膠關鍵物種及其氣候環境意義

不同時間和空間尺度上氣溶膠的物理、化學及光學特征是準確認識氣溶膠氣候及環境效應的關鍵,也是我國大氣污染治理與環境外交決策的科學依據。

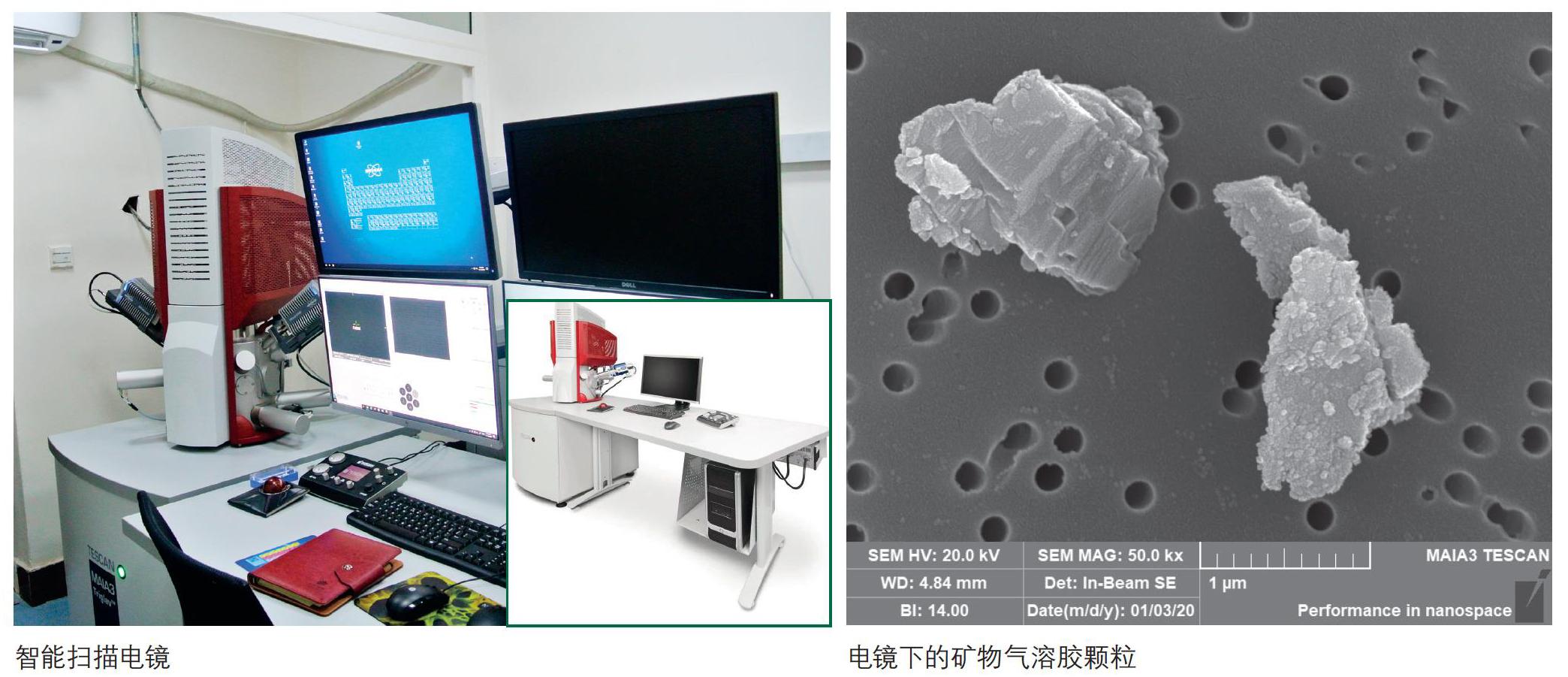

為此,實驗室針對我國典型區域的氣溶膠關鍵物種,如粉塵、有機氣溶膠、黑碳等開展了系統觀測與研究,拿到豐富的一手觀測數據的同時,也拓展思路,開發出了測試新技術、解析新方法、模擬新手段,獲得了多個城市與地區的氣溶膠關鍵物種分布及其相關特征,為污染治理提供了科學依據。

近5年在該領域發表相關論文150余篇,包括Nature和Science Advances文章各一篇,被SCI總引用達2000余次。其中Nature文章是我國氣溶膠領域第一篇發表在Nature的研究報道,還被Nature China作為亮點成果報道,入選“2014年中國科研代表性25項成果”之一。

● PM2.5來源解析與污染控制

灰霾籠罩下,PM2.5研究形勢嚴峻,而研究最終是為了指導應用,實驗室努力在研究中做到這一點。

從2003年起他們就開展了全國14城市PM2.5冬夏兩季的同步觀測,獲得PM2.5質量濃度和化學全組分的空間分布格局,為國家開展PM2.5監測與防治提供了背景數據。

他們前瞻性地開展了西安PM2.5研究,建立了自2003年以來西安PM2.5日均質量濃度和各個物質組成的變化特征(國內唯一的、最長序列日均變化的連續曲線),積累了大量數據,并出版了國內第一本PM2.5系統研究專著。

他們自主研發了精細化受體源解析模型并推廣應用,為京津冀及周邊“2+26”城市和汾渭平原11城市PM2.5來源解析和污染精準防控提供科技支撐。

他們還開展了大氣PM2.5污染形成機制研究,進行了大氣污染減排分析,為政府制訂重霾應對提供科學支撐。

● 氣溶膠數值模擬

他們通過先進的數值模擬算法與模式,分別開展了關中、京津冀、青藏高原等地區的氣溶膠模擬研究,對不同地區污染問題的可能影響因素進行了持續性觀測與模擬分析,并將分析成果應用到了現實之中,為國家和地方相關政策的制定提供科學支持。

基于這些研究,實驗室取得了高水平的研究成果。僅在2014-2018年間,實驗室就產出了360余篇SCI論文,其中以第一署名單位完成一區SCI論文52篇,包括Nature、Science文章3篇,PNAS文章1篇、Science Advances文章1篇。相關論文被高頻次引用約6000次,其中Nature文章單篇SCI他引超過1500次,在國際學術界形成廣泛影響力,極大推動了中國氣溶膠學科的長足進步。

更重要的,這些研究成果為國內大氣污染治理、灰霾防控提供了高質量的科技支撐與咨詢服務。2015年牽頭由中科院向國務院提交《我國大氣PM2.5污染現狀與控制對策》咨詢報告,得到張高麗副總理等批示;2017年提交《我國灰霾成因》咨詢報告與研究建議書,兩次得到李克強總理批示;多次參加陜西省大氣污染防控大會,多次在省委常委會作專題講座,2次在全省大氣污染防治大會作主題發言;多次參加西安、咸陽、寶雞、銅川等地市的大氣污染防治會議并作專題發言與講座,為省市大氣污染防控提供數十份建議與研究報告,推動了關中平原及汾渭平原進入國家大氣污染防控三大重點區域,為西安PM2.5濃度自2013年來下降達60%、咸陽2019年空氣質量改善率居全國第三等做出了貢獻。

因為成績突出,實驗室多位科研人員獲得多項國內外氣溶膠領域的獎勵——曹軍驥獲得被譽為“空氣領域諾貝爾獎”的“Haagen-Smit Award”、國際空氣污染控制領域最高獎——Frank A Chambers獎、國際氣溶膠學會IAFA獎、TWAS地球天文及空間科學獎及全國優秀科技工作者稱號;黃汝錦獲得歐洲氣溶膠學會施茂斯獎、亞洲氣溶膠青年科學家獎等;何建輝獲得亞洲氣溶膠青年科學家獎;黃宇獲中國氣溶膠技術創新獎;王啟元獲得中國氣溶膠青年科學家獎……等等,已成為國內氣溶膠研究集體中獲得國際氣溶膠屆學術獎勵最多的單位。

初心不改,矢志未來

榮譽與掌聲背后,離不開“黃土人”的初心與堅守,更少不了合理的機制與優秀的管理。

實驗室能夠在短時間內實現高水平成果與高水平科學家的產出,主要得益于合理的團隊結構與開放的建設理念。

實驗室先后培養了1名工程院院士、6名國家杰出青年科學基金獲得者等高端人才。目前在這個平均年齡只有36歲的年輕團隊,有老一輩科學家的指引,有包括1名國家“千人計劃”、3名國家杰出青年科學基金獲得者、2名“萬人計劃”、1名中組部青年千人、5名中科院百人計劃在內的高水平人才作為領軍人,又有諸多新鮮血液作為后繼力量,真正做到了老一代善指引,中堅可支撐,后輩有延續。

圍繞總體定位和主要學術方向,實驗室形成了以曹軍驥、鐵學煕、黃汝錦、李國輝和黃宇等為學術帶頭人的四個研究團隊,匯集了一批不同專業背景的研究人員,分工明確、互為補充、合作緊密,具備開展氣溶膠理化性質、實驗室模擬、數值模擬及污染控制等系統研究的專業能力。

年輕、人才梯隊合理、學科結構合理,這三點決定了這支隊伍在研究中能打能戰;而開放建設理念的堅持,更使整個團隊能夠在國內外氣溶膠學術舞臺上站出來、走出去。

開放、合作,一直是實驗室的持身態度。除了自有研究團隊,實驗室多年來還打造出了客座研究群體和國際合作研究群體,前者以項目帶動,聯合國內外學者組建,跨學科、跨研究單元,互為補充;后者則通過國際合作與學術交流實現。

到目前為止,實驗室已與美國哥倫比亞大學、沙漠研究所、瑞士保羅謝勒研究所等20余個國(境)外及北京大學、西安交通大學等10余所國內高校和研究機構開展了實質性合作研究。近期更重點推動與美國明尼蘇達大學、美國TSI公司、瑞士蘇黎世聯邦理工學院、日本縣立熊本大學、意大利環境分析研究所等簽訂正式合作協議,開展高水平合作研究,大力發展空氣污染控制技術。

這一切,都在為實驗室在未來研究中走得更遠積蓄力量。關于未來,他們也已有規劃:針對我國主要顆粒物污染來源,建設在線質譜指紋源譜庫;建立高精度觀測技術集成體系;研發在線動態源解析新算法……等等。

總之,服務國家戰略需求的初心不變,為國家氣候談判、政策制定提供科技支撐的理想不變,為區域與城市治理提供技術支持的目標不變;變的,是研究技術與手段,是研究內容與方向,“希望通過10余年的努力,將實驗室建設成為國際氣溶膠研究的著名研究中心。”

撫今追昔,初心未改。展望未來,激情滿懷。在中科院氣溶膠化學與物理重點實驗室的堅守之下,在“黃土人”的努力之下,所有的變與不變都將融入藍天白云,回歸蒼穹。