淮北地區(qū)小麥化控防倒伏試驗研究

李坤

摘要 在小麥不同生育時期噴施10%國光矮豐可濕性粉劑,研究不同噴施時間和噴施次數(shù)對防止小麥倒伏的效果。結(jié)果表明:化控藥劑10%國光矮豐可濕性粉劑在越冬前或拔節(jié)前使用對小麥相對安全,利于提高作物的抗逆性,從小麥產(chǎn)量構(gòu)成要素和理論產(chǎn)量而言,化控劑的合理施用應(yīng)該選擇在11月25日至翌年2月20日噴施1次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液。但是具體施用的時間仍可進一步研究優(yōu)化。

關(guān)鍵詞 小麥;化控;10%國光矮豐可濕性粉劑;淮北地區(qū)

中圖分類號 S482.8+99 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)23-0139-02

近幾年,由于小麥播期偏早、密度過大,加上前期氮肥施用量過高,常常造成小麥出現(xiàn)倒伏現(xiàn)象。本文研究小麥化控防倒伏技術(shù),以期為小麥安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

試驗地選擇10月5日播種的早播麥田,施45%復合肥(23-12-10)750 kg/hm2、尿素150 kg/hm2。播種方式為條播,播種量135 kg/hm2。

1.2 試驗材料

化控藥劑選用10%國光矮豐可濕性粉劑。供試小麥品種為濟麥22。

1.3 試驗設(shè)計

為研究化控劑10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液對防倒伏的效果,本研究設(shè)置不同噴施時期和噴施次數(shù)的試驗處理,化控劑施用方法為葉面噴施。根據(jù)噴施時期和噴施的次數(shù),本研究共設(shè)置8個處理,分別為處理1:11月10日噴施1次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液;處理2:11月25日噴施1次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液;處理3:2月20日噴施1次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液;處理4:清水噴施(CK,即對照處理);處理5:在11月10日和11月25日共噴施2次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液;處理6:11月25日和2月20日共噴施2次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液;處理7:11月10日和2月20日共噴施2次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液;處理8:11月10日、11月25日和2月20日共噴施3次10%國光矮豐可濕性粉劑500倍液。3次重復,隨機排列[1-3],小區(qū)面積32.5 m2 。

田塊選擇播期偏早、群體偏大、肥力水平較高的田塊,試驗期間除噴施化控劑或清水外,其他田間管理按照當?shù)匾话愦筇锔弋a(chǎn)栽培技術(shù)規(guī)程進行管理。

1.4 調(diào)查統(tǒng)計

根據(jù)小麥生長特性和農(nóng)藝性狀特點,每個小區(qū)定2點(每點1 m行長)對基本苗和越冬期、拔節(jié)期、孕穗期、成熟期的群體莖蘗數(shù)進行了調(diào)查統(tǒng)計[1],并對小麥株高、基部的第1節(jié)和第2節(jié)間長度、每穗粒數(shù)和穗數(shù)進行了測定。小麥基本苗的調(diào)查時間為11月10日,越冬期長勢的調(diào)查時間為12月15日,株高、第1節(jié)間和第2節(jié)間長度、產(chǎn)量構(gòu)成要素及產(chǎn)量測定的時間為翌年5月25日[1,4-5]。

2 結(jié)果與分析

2.1 基本苗調(diào)查

從表1可以看出,11月10日調(diào)查的8個處理基本苗在225.0萬~231.0萬株/hm2之間,田間長勢基本一致,符合小區(qū)要求。各處理之間的基本苗數(shù)量基本一致,化控劑首次噴施的時間為11月10日,因此田間小麥苗的一致性為化控劑試驗的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。

2.2 越冬期調(diào)查

從表2可以看出,莖蘗數(shù)方面,未噴施化控藥劑的處理(CK)總莖蘗數(shù)最少,平均為1 126.5萬個/hm2,平均單株莖蘗數(shù)也最少,為5.1個;噴施1次的處理(處理1、2、3)平均莖蘗數(shù)是1 164.0萬個/hm2,單株莖蘗數(shù)平均為5.3個,位居第三;噴施2次的處理(處理5、6、7)平均總莖蘗數(shù)是1 207.5萬個/hm2,單株莖蘗數(shù)平均為5.53個,位居第二;噴施3次的處理(處理8)的總莖蘗數(shù)、單株莖蘗數(shù)均最高,分別為1 236.0萬個/hm2、5.7個。此外,年前噴施化控藥劑對于單株的分蘗和群體的增加有明顯的促進作用[1]。

葉齡方面,8個小區(qū)的葉齡基本一致,在7.2~7.3葉之間,說明噴施化控藥劑10%國光矮豐可濕性粉劑對葉齡沒有影響。

次生根方面,噴施化控藥劑可明顯促進次生根的生長,未噴施化控藥劑的處理(CK)平均次生根為6.5條,噴施1次的處理(處理1、2、3)平均為7.3條,噴施2次的處理(處理5、6、7)為7.9條,噴施3次的處理(處理8)為8.9條。同時,凡是噴施化控藥劑的處理葉色濃綠、葉片厚度明顯增加;未噴施化控藥劑、噴施1次和噴施2次的葉片平均長度分別為37.5、31.7、27.8cm。

2.3 小麥節(jié)長、株高和產(chǎn)量構(gòu)成要素

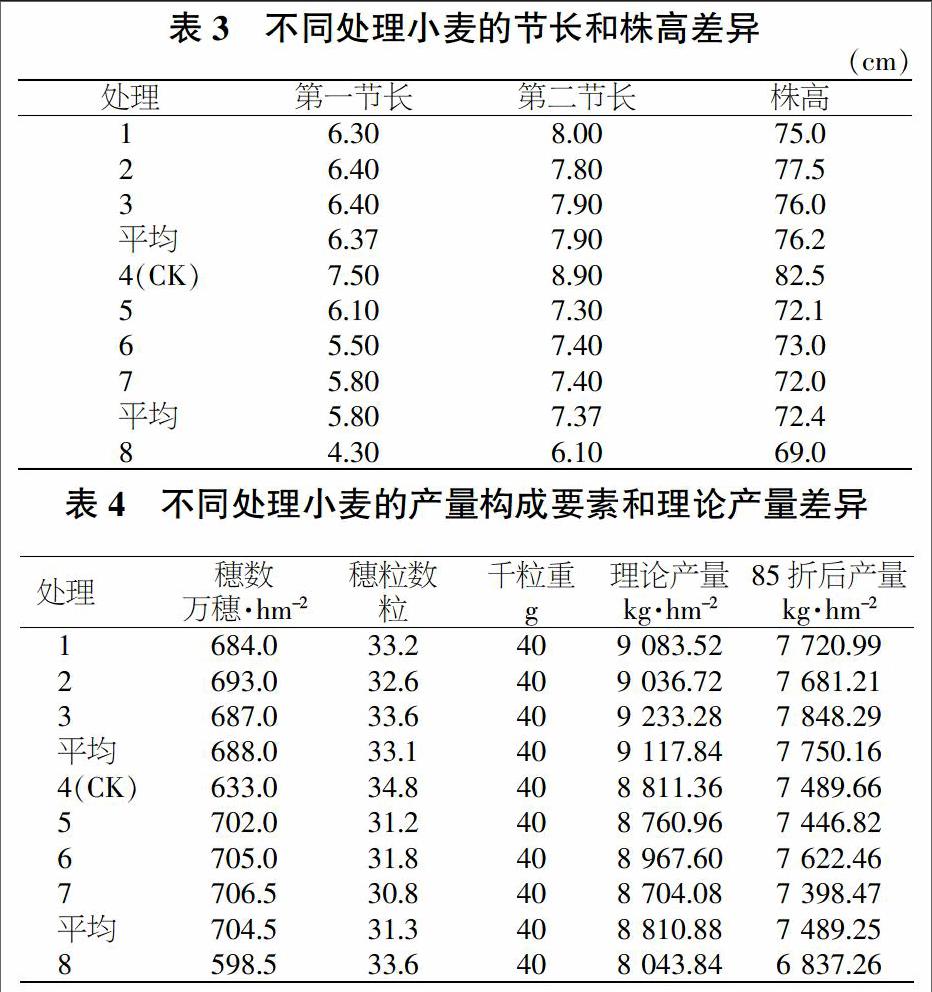

從表3可以看出,化控藥劑對于株高的控制效果顯著,沒有化控的株高是82.5 cm,第一、二節(jié)長度分別是7.50 cm和8.90 cm;化控1次的株高平均是76.2 cm,第一、二節(jié)間平均長度分別是6.37 、7.90 cm;化控2次的株高是72.4 cm,第一、二節(jié)間長度分別是5.80 、7.37 cm;化控3次的株高是69.0 cm,第一、二節(jié)間長度分別是4.30、6.10 cm;由此可見,化控劑對小麥的株高和節(jié)長均有顯著的影響,未使用化控劑(CK)處理小麥的株高和節(jié)長均最大,而使用化控劑最多的處理(處理8)小麥的株高和節(jié)長均最小。

不同處理對小麥產(chǎn)量構(gòu)成要素和理論產(chǎn)量的影響如表4所示。可以看出,化控劑好的合理施用能夠增加小麥的穗數(shù)和理論產(chǎn)量,但是化控劑施用次數(shù)過多(3次)則明顯降低小麥穗數(shù)和理論產(chǎn)量。化控劑噴施1次和2次,小麥的穗數(shù)平均分別增加55.0萬、71.5萬穗/hm2,而化控劑噴施3次,小麥的穗數(shù)則降低了34.5萬穗/hm2。化控劑噴施1次,小麥的理論產(chǎn)量能夠增加306.5 kg/hm2,而化控劑噴施3次,小麥的理論產(chǎn)量則降低了652.4 kg/hm2。各處理對小麥的千粒重無顯著的影響,而化控劑的施用則降低了小麥的每穗粒數(shù)。因此,化控劑的過量施用會減少小麥的產(chǎn)量,而合理施用(1~2次)則對小麥的產(chǎn)量影響不大,合理的施用甚至能夠增加小麥理論產(chǎn)量[6]。從小麥產(chǎn)量構(gòu)成要素和理論產(chǎn)量而言,化控劑的合理施用應(yīng)該選擇在11月25日至翌年2月20日噴施1次為宜。

3 結(jié)論與討論

本研究主要針對化控劑的噴施時間和噴施次數(shù)對小麥農(nóng)藝形狀和產(chǎn)量構(gòu)成要素的影響進行了分析,通過調(diào)查分析得出以下主要結(jié)論:在小麥越冬前進行1次化控處理,能夠促進壯苗的形成,利于安全越冬。化控處理對播種過早的小麥效果更為顯著,地上部的控制利于次生根的形成,提高小麥抗逆性[1]。化控劑的施用能夠有效抑制第一、二節(jié)間的伸長,降低節(jié)間長度,提高抗抗倒伏能力,但是化控劑的使用次數(shù)超過2次,則顯著降低小麥的穗數(shù),明顯降低了小麥的理論產(chǎn)量,合理的化控能提高小麥產(chǎn)量[1]。從小麥產(chǎn)量構(gòu)成要素和理論產(chǎn)量而言,化控劑的合理施用應(yīng)該選擇在11月25日至翌年2月20日噴施1次為宜。

4 參考文獻

[1] 馬連.2011年小麥化控試驗研究[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,201(16):158-159.

[2] 邵云,張黛靜,馮榮成,等.3種化學調(diào)控劑對西農(nóng)979抗倒伏性的影響[J].西北農(nóng)業(yè)學報,2011(4):53-57.

[3] 王成雨,李靜,張一,等.化控劑對冬小麥莖稈抗倒性能、植株整齊度及產(chǎn)量的影響[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2015(2):170-177.

[4] 曹慶軍,楊粉團,王一鳴,等.植物生長調(diào)節(jié)劑及其在大田作物上的應(yīng)用分析[J].吉林農(nóng)業(yè)科學,2015(5):26-30.

[5] 李春喜,姚利嬌,邵云,等.麥巨金微乳劑對小麥抗倒伏性及產(chǎn)量形成的效應(yīng)[J].麥類作物學報,2009(6):1060-1064.

[6] 蘇玉環(huán),劉保華,王雪香,等.植物生長調(diào)節(jié)劑麥巨金對冬小麥產(chǎn)量及抗倒性的影響[J].河北農(nóng)業(yè)科學,2014(2):36-38.