隴東南地區一次區域性大暴雨發生機制分析

劉洪+任余龍+張錦泉

摘要 采用地面、高空實況觀測和衛星云圖資料,對2013年6月19日甘肅隴東南區域性大暴雨的大尺度環流背景和中尺度對流系統的機制進行了分析,然后利用濕位渦理論對此次大暴雨發生的機制進行了研究。結果表明:此次大暴雨過程中,甘肅隴東南處于副熱帶高壓系統西側偏南暖濕氣流中,700 hPa有16 m/s低空急流,在隴東南與東移南壓的西北冷空氣形成切變線,是造成隴東南這次區域性大暴雨的主要影響系統。低層的正渦度中心范圍內產生了-30.9×10-3 hPa/s強上升運動,與之對應的強降水落區有-20.6×10-5 g/(cm2·hPa·s)的水汽通量散度的大值區,在暴雨區上空形成充沛水汽輻合和深厚的濕度層結,700 hPa比濕達10 g/kg以上,以及層結不穩定等因素為此次大暴雨提供了動力、水汽和能量條件。此次暴雨的觸發機制是低層中尺度切變線的發展、偏南急流的增強以及低層輻合高層輻散的大氣抽吸作用[1-4]。19日20:00至20日2:00,多個中尺度對流云團沿700 hPa切變線發展北移,最終與高原上冷鋒云系合并成大范圍降水云系,表明此次區域性大暴雨過程中存在著明顯的中小系統,是此次大雨過程中降水強度大、雨量大的原因。

關鍵詞 輻合區;大暴雨;位渦;發生機制;隴東南地區

中圖分類號 P458.1+21.1 文獻標識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)23-0194-05

甘肅省年平均降水量分布,大致是從東南向西北遞減,東南多,西北少,隴東南的康縣為全省各縣降水之最,全省暴雨分布也是由東南向西北遞減。暴雨主要出現在4—10月,集中在7—8月,2個月出現暴雨日數占全年的64%,站數占全年的68%[1-4]。7月暴雨出現次數多,影響范圍大,8月次之,是大暴雨相對集中的時期,也是這一時期主要的自然災害之一。近年來,暴雨過程屢破極值,呈現頻次高、損失巨大的特點,如2010年8月8日強降水引發的舟曲特大山洪泥石流災害、2010年8月17日隴南天水暴雨、2012年5月10日岷縣特大冰雹暴雨等,每次暴雨災害都導致重大人員傷亡和巨大財產損失。許多學者針對西北地區暴雨個例進行了深入分析,并取得了許多成果[5-8]。此次隴東南區域性大暴雨按甘肅暴雨環流分型為副高西北側西南氣流型,而此類型暴雨多出現在副熱帶高壓發展強盛的7月下旬至8月上旬間,此次在6月中旬出現雨強大、范圍廣、成災重的大暴雨在隴東南也屬少見。受大暴雨影響,隴南、平涼、天水和慶陽均出現山洪、泥石流等嚴重災害,經濟損失巨大。但西北地區地形崎嶇,降水機制復雜。本文通過分析甘肅隴東南一次區域性暴雨來剖析區域性暴雨形成機制,為西北地區進行暴雨研究提供一定的參考。

1 天氣實況

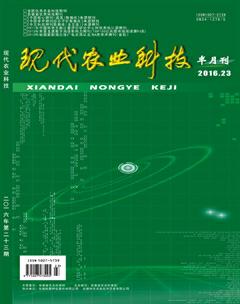

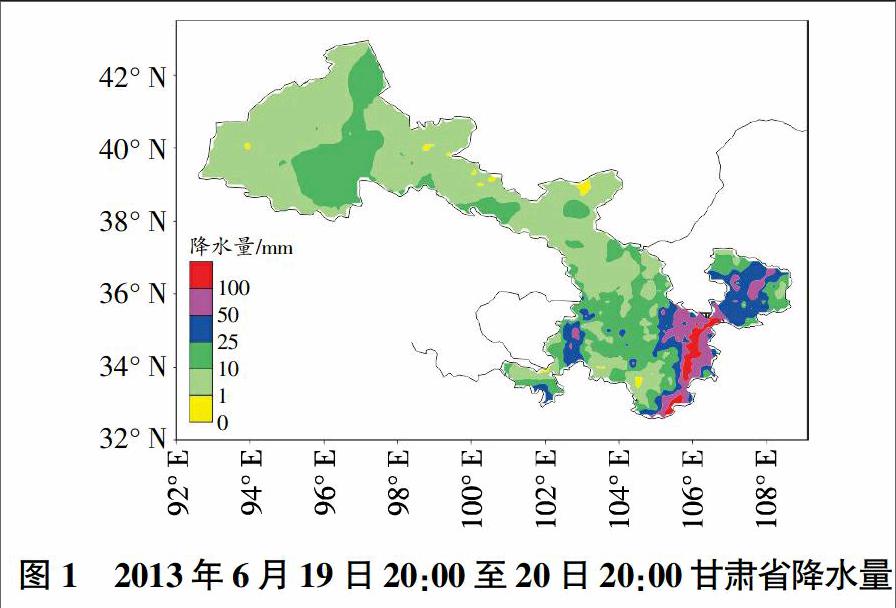

2013年6月19日夜間開始至20日白天,天水、平涼、隴南、慶陽出現一次區域性暴雨,其中天水、隴南為特大暴雨。由圖1可知,此次特大暴雨主要出現在隴東南,此次大暴雨過程的特點是雨量大,226個自動站中達到暴雨(50 mm)的有118個站,占52.2%;降雨量達到100 mm的站有63個,占27.9%;降雨量達到200 mm的站有5個,占2.2%。雨強大,最大小時降水量達到56.6 mm,其中武都裕河和徽縣上壩村降水分別為221.3、216.5 mm,以上2個站中最強小時降水量為武都裕河56.6 mm。

由隴南2個暴雨中心逐小時降水量分析表明(圖2),降水過程中有多個降水量大值段,如武都裕河在6月20日0:00、3:00—5:00、16:00出現3個降水峰值,小時降水量分別為26.2、56.6、14.5 mm;徽縣上壩村在6月19日21:00、6月20日2:00、5:00、12:00、15:00出現5個降水峰值,小時降水量分別為19.8、31.7、27.1、29.3、16.9 mm。由此表明,此次降水過程中,中小尺度系統作用比較明顯。

2 環流背景

通過利用大尺度流場形勢來分析分析這次暴雨形成機制發現,該次暴雨是在南下冷空氣進行不斷分裂和副熱帶高壓西側強盛的西南氣流的天氣形勢下形成的,是屬于典型的副高西側西南氣流型。西太平洋副熱帶高壓自6月13日抬升后,584位勢千米等高線中部從14日20:00至21日20:00均在慶陽市到陜南一帶振蕩,副高外圍的暖濕輸送不僅為這次暴雨提供了充足的水汽條件,這種擺動也為這次暴雨提供了大氣層結不穩定的環境場條件。在發生暴雨的時候,有冷空氣不斷入侵到西北區的東部,其入侵的冷空氣與西南溫濕氣流不斷地碰撞,形成較大的降雨。從19日20:00開始,冷空氣和暖濕氣流在隴東南地區形成了明顯的輻合區。副熱帶高壓氣流和新疆低壓的冷空氣在33°~38°N之間共同建立一個強輻合區域,這一過程發生在低層700 hPa風場上,這一強輻合區域的大小和分布于降水帶重合,并且隨著這一強輻合區域向西北東部擴展,那一區域也同時出現數個暴雨中心,由此可以推斷,輻合區是造成西北區東部大降水的主因。

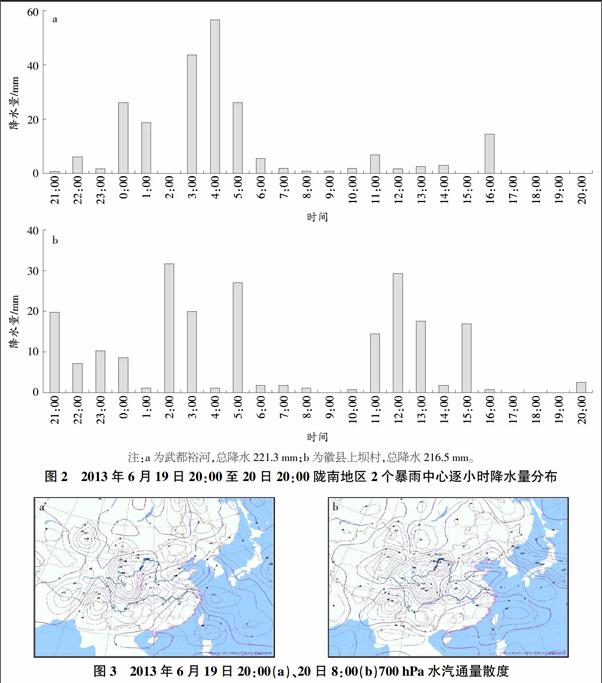

從低層700 hPa水汽平流圖上可以看出,這次大范圍降水過程有2股水汽輸送通道,主要水汽通道位于副熱帶高壓邊緣偏南側,由副熱帶高壓南側偏南氣流輸送至西北區東部,產生隴東南大暴雨;另一部分較弱的水汽來源于孟加拉灣,靠西南風輸送至暴雨區,對形成大的降水起了加強作用。水汽通量散度場(圖3)中,700 hPa圖中從19日20:00在青海東部至甘肅隴東南有大范圍的水汽通量散度大值區,其中最大值位于四川北部至甘肅甘南、隴南一帶,最達值達 -20.9×10-5 g/(cm2·hPa·s),至20日8:00,有2個大值區,分別位于內蒙中部和四川北部至甘肅隴東南,最大值分別達到 -25.3×10-5、-20.6×10-5 g/(cm2·hPa·s),表明在此次暴雨過程中,存在較強的水汽輻合。

從FY2紅外云圖分析,此次暴雨過程主要從高原東移的冷鋒云系和偏南氣流中的對流云團共同作用下形成的。19日20:00高原東部為大范圍冷鋒云系,在強上升氣流作用下,在甘肅隴東南有多個對流云團發展,多個對流云團呈帶狀排列,在南風的引導下向北發展,形成了“列車效應”,至20日2:00多個對流云團合并呈南北向帶狀分布,同時冷鋒云系東移,與帶狀對流云系合并加強。對流云團在甘肅隴東南一帶發展、加強、合并,最終與冷鋒云系合并,參照19日20:00—20日8:00 700 hPa高度場與風場可以看出,云帶主要分布在河套低渦東側、切邊線西側的范圍內,20日8:00隴東南切變線仍維持,合并后的云系位于切變東側,致使甘肅一直處于降水云系的影響下,中尺度系統都以切變線的方向發生,而切變線的穩定維持也上此次降水時間較長的原因,以徽縣上壩村為例,24 h總降水達216.5 mm,在此期間出現了5個時次,小時降水量20 mm以上的強降水峰值,表明在此期間有多個中尺度系統過境。

在切變線穩定維持下,多個對流云團沿切變線向北發展所形成的“列車效應”和多個天氣系統的共同作用是此次暴雨過程雨量大、持續時間長的主要原因之一。

暴雨發生時,一般具備底層強烈輻合、高層輻散的特點,底層氣流的強烈輻合有利于天氣系統的發展和增強。7月19日20:00散度圖上,在700 hPa圖上甘肅中東部為正渦度輻合區,對應500 hPa圖上,隴東南地區上空為輻散區,到20日8:00,底層輻合、高層輻散的形勢一直維持,說明從19日20:00至20日8:00,高原東部至甘肅隴東南地區底層氣旋性環流和高層反氣旋性環流持續維持,形成較強的上升運動。另外,這次穩定度條件也有利于形成大的降水過程,19日20:00至20日8:00武都站K指數均在40以上,其中19日20:00至20日8:00最大達到45,隨著副熱帶高壓外圍的暖濕氣流北上,隴東南地區的不穩定能量在逐漸增加,已經達到不穩定的狀態,為暴雨發生提供了能量條件。

3 MPV診斷分析

3.1 對流層MPV演變分析

通過分析2013年6月19—20日2 d的8:00之間500 hPa等壓面MPV1演變情況(圖4),發現6月19日8:00有2個MPV1高值中心分別在38°N,93°E和41°N,97°E,其與冷空氣相關。而與暖空氣相關的低MPV1值區域位于西北區東部,具體見圖5(a)。冷空氣和暖空氣交鋒地區是與MPV1等值線密集帶相關,位于甘肅河西西部到青海西北部這一區域。等值線密集帶[9]代表了2種性質不同空氣的過渡帶。因此,高低值中心和密集帶的演變指示了冷暖空氣的運動和相互作用。由圖5(b)可知,6月19日14:00,MPV1密集區的長度拉長,位于酒泉的高中心向東發展,強度增加至2.7 PVU,在青海湖和四川北部出現2個高中心,同時由于北支冷空氣發展東移,20:00在43°~40°N,77°~87°E形成一MPV1值為3.3 PVU的高值中心,而原來在青海湖和四川北部的高中心分別緯向伸展至青海和甘肅交界處和甘肅隴東南一線,具體見圖5(c);到6月20日2:00,這2個大值中心趨于合并,甘肅南部至隴東南均處于大值范圍,到20日8:00青海東南出現一個MPV1高值中心和等值線密集區,見圖5(d),而降水區基本出現在密集區以東的MPV1低值區所顯示的暖區中。

對上述區域對流層低層700 hPa,6月19日8:00至6月20日8:00 MPV1的分析發現(圖2),MPV1正值區和負值區分布或相對大值和小值的分布與500 hPa相似,并與6 h降水分布比較可以發現,降水區出現在MPV1零等值線以南以東的暖濕空氣中,同時在甘肅東部有一狹長的MPV1大值區域被MPV1小值區所包圍,由風場分析得知,這一區域為輻合區。因此,MPV1正值區演變和輻合區相聯系,而MPV1暴雨出現在正負值交界的等值線密集區中。

由MPV1的演變和雨區的對應關系可以得出,對流層高低層MPV1的分布可以確定冷暖空氣的活動和雨區的走向、范圍,局地MPV1正值或負值中心區域常和輻合等強對流系統聯系,而強對流系統是造成暴雨的主要天氣系統。

3.2 等熵面的形態變化

圖6為2013年6月19日0:00至20日0:00 300~700 hPa沿106°E θse剖面。可以看出,6月19日0:00強降水出現時,來自高的冷空氣所形成的低值θse區域和同時來自低緯的暖濕氣流所形成的高值位溫在29°N附近形成對峙,同時325 K等熵面十分陡峭,高度從450 hPa附近一直降到600 hPa以下,由此可知,暴雨發生期間冷暖空氣對立十分明顯和等θse面非常陡峭,這就為低層垂直渦度的發展創造了條件。由前面的天氣系統分析可知,高緯度的冷空氣穿越陡峭的等熵面向南運動,同時低緯度的暖濕氣流也穿越陡峭的等熵面向北運動,這樣在不穩定存在的情況下,將促使低層的垂直渦度急劇增大,氣旋發展,導致暴雨的發生;到6月20日0:00,325 K等熵面基本位于500 hPa,并且等熵面坡度變小,冷暖空氣穿越等熵面時對底層的渦度發展不太有利[10],對應此時降水強度減弱。

3.3 325 K等熵面位渦分析

因為θ=325 K等熵面非常陡峭,并且暴雨開始和結束后其坡度變化明顯,因此本文分析該等熵面的位渦系統[11-13]。由圖7可知,2013年6月19日0:00,高值位渦共有3個中心值分別到達2.7和2.4,中心值達到2.7的高值位渦中心處在39°N,120°E,2個中心值達到2.4的高值位渦中心分別處在甘肅酒泉和青海東部2個地區,其余部分為大范圍的低值區域。通過與500 hPa環流形勢進行對比,可以看出低壓槽的分布區域與高低位渦中心的分布基本重合,而低值位渦區域和暖濕氣團分別基本一致。由此可知,導致這場暴雨發生的主要因素是冷空氣移動到青海東部及甘肅中部所致的。6月19日6:00,有一個中心值為2.7的高值位渦中心在41°N,109°E形成,同時冷空氣完全控制了甘肅隴東南地區,并且冷空氣還在繼續向南移動。6月19日14:00,在該區域形成了1.2~1.5的高中心,同時對應0.9等值線也明顯地向東南移,表明副熱帶高壓邊緣的暖濕氣流重新加強向北輸送,為下一次的降水過程準備條件。

4 結論

(1)副高外圍西南氣流型是此次大暴雨的環流分型,此次過程主要由西風槽和西南暖濕氣流、地形和山脈阻擋抬升、低空切變線擾動等作用造成的,是一次典型的西南氣流型暴雨天氣過程。特點是降水的空間分布不均勻、突發性強、降水時間短、局地降水強等特征易引發山洪、泥石流,造成嚴重自然災害。

(2)導致此次暴雨發生的西北冷槽在氣壓場上表現不是很明顯,僅在暴雨區附近形成弱風切變。而325 K等熵面位渦對此次暴雨的發生系統具有明顯的指示意義,高值位渦沿著陡峭的等熵面下滑到底層,由于位渦的守恒,從而促使低層垂直渦度急劇增大,從而導致了此次暴雨的發生。

(3)夏季隨著副高北抬,是大暴雨相對集中的時期,也是這一時期主要的自然災害之一,甘肅隴東南處于副高外圍584線控制范圍,中層較強的西南氣流發展,低層偏南氣流強盛,突發性大暴雨主要出現在有利的天氣尺度背景下,中小尺度天氣系統入侵本地區后產生的。特別是低空急流與高空暖濕氣流的迭加、近地面切變線強度、范圍及地形影響由于特殊的地形阻擋作用等,突發性大(暴)雨分布特征和災害強度與當地地形、地勢有著密切的關系。

5 參考文獻

[1] 諶云,李澤椿.青藏高原東北部區域性大到暴雨的診斷分析及數值模擬[J].氣象學報,2005,63(3):289-300.

[2] 西北暴雨編寫組.西北暴雨[M].北京:氣象出版社,1992:91-102.

[3] 白肇燁,徐國昌.中國西北天氣[M].北京:氣象出版社,1988:284-288.

[4] 王勁松,李耀輝,康鳳琴,等.西北區東部一次暴雨的數值模擬試驗[J].高原氣象,2002,21(3):258-259.

[5] 陶詩言.中國之暴雨[M].北京:科學出版社,1980:225.

[6] 吳國雄,蔡雅萍,唐曉菁.濕位渦和傾斜渦度發展[J].氣象學報,1995,53(4):387-404.

[7] 王川,杜川利,壽紹文.Q矢量理論在青藏高原東側大暴雨過程中的診斷應用[J].高原氣象,2005,24(2):261-267.

[8] 杜繼穩,李明娟,張弘,等.青藏高原東北側突發性暴雨地面能量場特征分析[J].高原氣象,2004,23(4):453-457.

[9] 趙宇,龔佃利,劉詩軍,等.“99.8”山東特大暴雨形成機制的數值模擬分析[J].高原氣象,2006,25(1):95-104.

[10] 樊曉春,馬鵬里,王位泰.青藏高原東北側一次持續性暴雨過程分析[J].氣象科技,2008,36(1):69-73.

[11] 壽紹文,李耀輝,范可,等.暴雨中尺度氣旋發展的等熵面位渦分析[J].氣象學報,2001,10,59(6):560-568.

[12] 劉還珠,張紹晴.濕位渦與鋒面強降水的三維結構[J].應用氣象學報,1996,7(3):275-276.

[13] 錢正安,顧弘道,顏宏,等.四川“81.7”特大暴雨和西南渦的數值模擬[J].氣象學報,1990,48(4):415-423.