雙壟全膜覆蓋溝播條件下玉米氮肥基追施比例試驗

張志亮

(寧夏彭陽縣農業技術推廣服務中心,彭陽 756500)

玉米對氮的動態吸收表現為前期慢,中期快,后期又變慢的規律。多年生產實踐表明,玉米對氮的吸收從3葉期逐漸上升至乳熟期最高。近年來隨著地膜技術的應用,水、熱條件改善,玉米產量增加,但也出現了后期早衰脫肥的現象,為了解決這一難題特進行玉米氮肥基追肥的比例試驗,以指導大田生產。

1 試驗基本情況

試驗設在彭陽縣城陽鄉長城村葉寨組。海拔高度1 620 m,全年日照時數2 311.6 h,≥10℃年積溫2 482.8℃,當年降雨量518.5 mm,作物生育期降雨量326.5 mm,日平均氣溫8.3℃,無霜期154 d。土壤類型為耕種輕壤質淺黑壚土,前茬為小麥,上年11月上旬旋耕覆膜,基施農家肥4.5萬kg/hm2、普磷600 kg/hm2,尿素在總量不變前提下按試驗設計要求分期進行基、追施。播前曬種揀種,人工開穴、點種與壟側,每穴2粒,株距28 cm,播種密度6.45萬穴/hm2,4月22日播種,出苗后及時進行間苗、定苗,每穴留1株,及時除草。

試驗共設5個處理:A、基施30%,追施70%;B、基施40%,追施60%;C、基施50%,追施50%;D、基施60%,追施40%;E、基施70%,追施30%。小區面積10 m×8.8 m,區距50 cm,排距70 cm,采用隨機排列,重復3次,玉米品種為大豐30。采用秋季全膜雙壟溝播技術,壟寬1.1 m,大壟底寬70 cm,小壟底寬40 cm,高15~20 cm,選用幅寬1.2 m,厚0.01 mm地膜覆蓋,每小區種植8帶16行,氮肥總量以尿素600 kg/hm2計算,整地覆膜期施入基肥,玉米大喇叭口期追肥。

2 試驗結果及分析

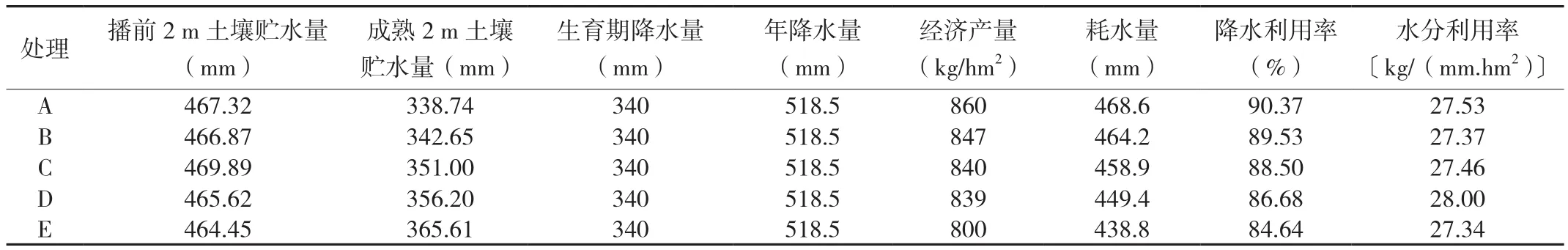

2.1 土壤水分測定

由表1可以看出,不同處理作物耗水量、降水利用率、水分利用效率存在差異,但差異不明顯,主要原因是前茬為小麥茬,且配合施用農家肥,不同處理的氮肥基追肥用量對水分影響不大,且當地屬半干旱農業區,生育期降水量340 mm,作物對水分的需求整個全生育期均處于饑渴狀態。作物耗水量、降水利用率總體上隨追肥比例增加呈梯度上升,處理間的極差分別為29.8 mm、5.73%,梯度差異較小,水分利用效率處理間極差僅為0.66 kg/(mm.hm2),梯度差異微小。

2.2 觀測生育進程

表1 不同處理土壤水分變化情況

在總體上各處理的生育時期基本一致,只有基施30%、追施70%的處理拔節期比其它處理推遲1~2 d,但后期由于追肥量較大,總生育期比其它處理延長1~2 d,且各處理在不同生育時期個體長勢存在微小差異,大致規律是隨著基肥比例增大,各處理前期長勢增大,后期長勢放緩。

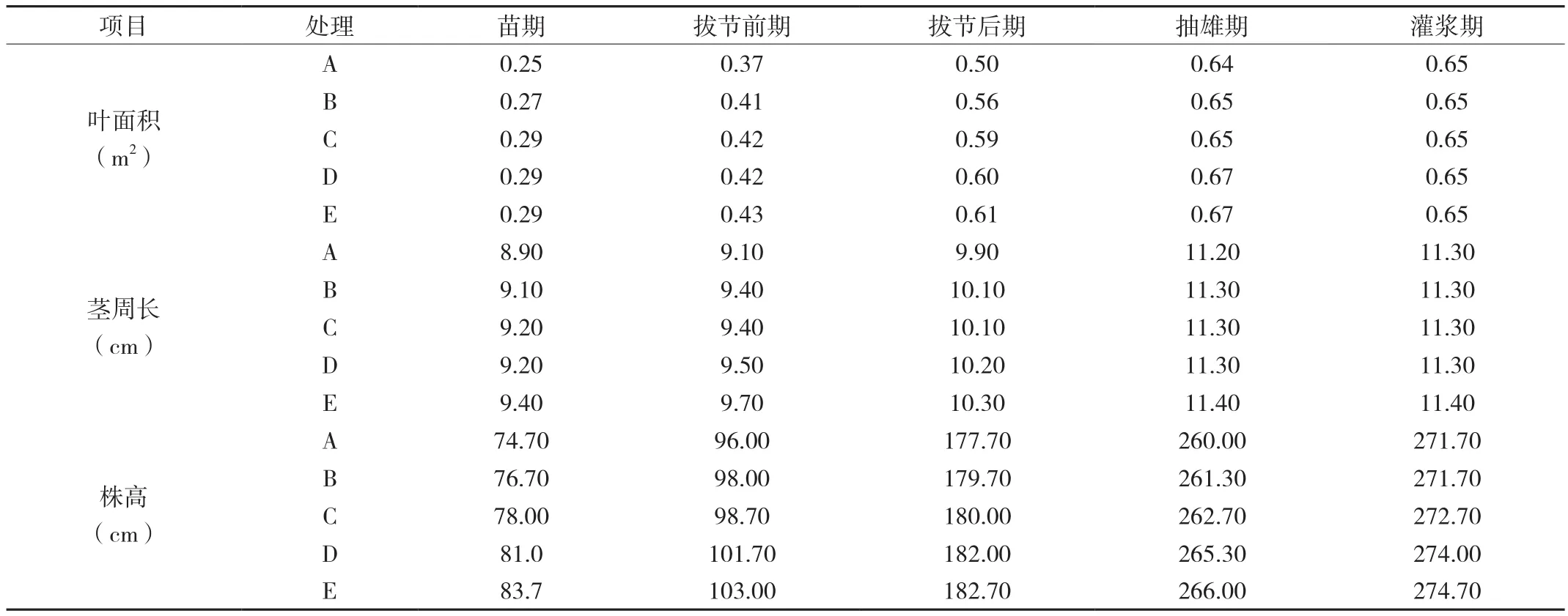

表2 不同處理不同生育時期株高、莖粗、葉面積測定

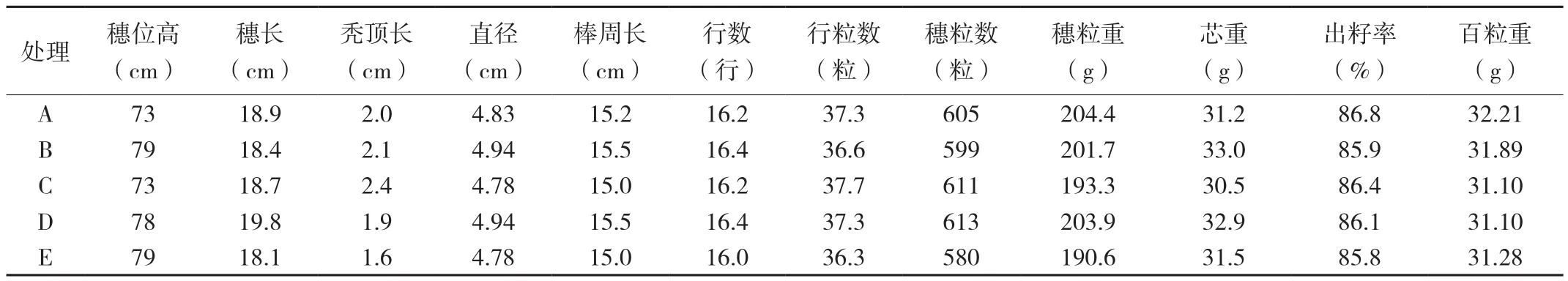

表3 各品種農藝性狀比較

表4 玉米各品種產量結果及分析

2.3 株高、莖粗、葉面積的測定

從觀測結果來看,各處理葉面積系數、莖周長差異不明顯,株高隨基肥量增加呈上升趨勢,詳見表2。

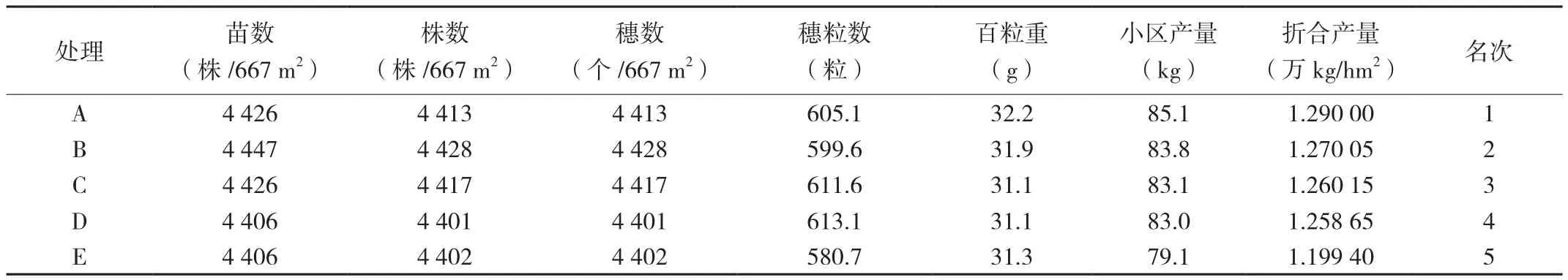

2.4 產量及經濟性狀測定

每小區在中間兩行隨機選取10株,以考察相關經濟性狀,進行小區測產,折算實際產量。從考種結果來看,在試驗開展的5個處理中,基施30%、追施70%和基施40%、追施60%的2個處理,667 m2穗數、穗粒數、百粒重等綜合性狀較好,產量較高,分別為1.290 00萬kg/hm2和1.270 05萬kg/hm2,基施70%、追施30%處理單產量最低,僅為1.199 40萬kg/hm2。

3 結論及討論

根據玉米需肥特性,生產中應將氮肥分段按比例施入,從開展的試驗結果表明,在茬口較好和農家肥適量的前提下,追肥用量在氮肥施用總量的30%~70%范圍內,產量隨追肥比例的增加而增加,但對農家肥較少、重茬及其它秋作物茬的田塊,則要增加基施氮肥用量,應提高到總量的40%左右,以保證玉米生長前期對氮素的吸收,提高抗逆性,形成壯苗健株,為以后的高產打下基礎,從而提高農民的經濟效益。