含山縣耕地質量等級現狀分析

代道宇

摘 要:通過對含山縣耕地質量現狀的調查,確定出含山縣耕地質量等級的范圍、面積和分布區域,為合理規劃農業生產布局,推進耕地質量建設,提升農業生產綜合能力、促進農業可持續發展提供科學依據。

關鍵詞:耕地質量;等級;面積;分布

中圖分類號 F301.21 文獻標識碼 A 文章編號 1007-7731(2017)06-0104-02

含山縣位于長江中下游北岸,安徽省中東部,地處東經117°53′~118°13′,北緯31°24′~31°53′。全縣南北長約56km,東西寬約35km,總面積1045平方km2。全縣轄8個鎮、96個行政村、8個社區,全縣總人口44.25萬人,其中農業人口35.63萬人,農村勞動力約19萬人,耕地面積34 667hm2。

1 耕地質量等級劃分

含山縣耕地面積為34 667hm2,全縣主要有兩大耕地類型區。稻田耕地類型區面積29 167hm2,占總面積的84.13%;旱地黃棕壤、黃褐土耕地類型區面積5 500hm2,占總面積的15.87%。

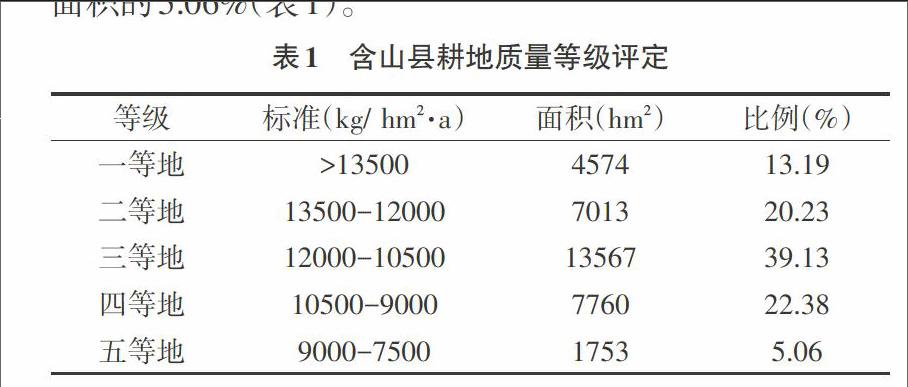

根據含山縣耕地質量評價結果,全縣耕地質量劃分為5個等級。其中三等地、四等地面積分別為13 567hm2和7 760hm2,分別占耕地總面積的39.13%、22.38%,合計占61.51%。其次為一等地、二等地,面積分別為4 574hm2和7 013hm2,分別占耕地總面積的13.19%、20.23%,合計占33.42%。五等地分布較小,面積為1 753hm2,占耕地總面積的5.06%(表1)。

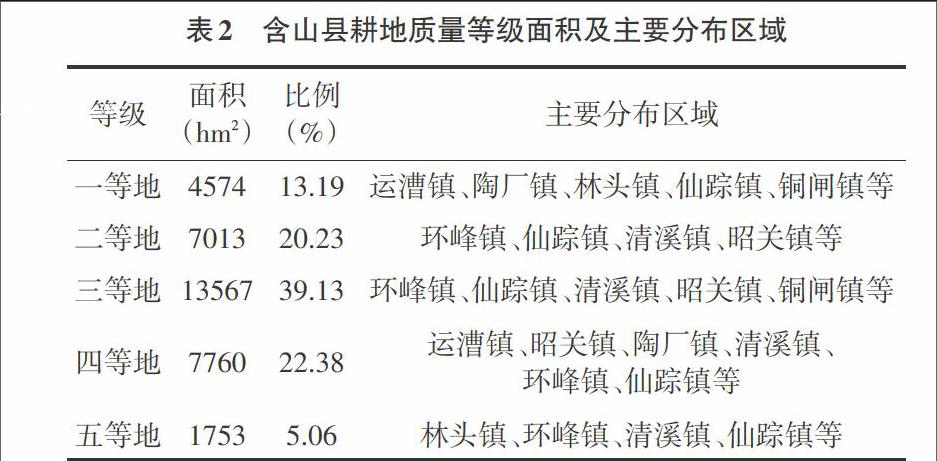

耕地質量等級面積的正態分布特征,說明了該縣耕地質量以長年基礎糧食產量9 000~12 000kg/hm2中產田為主,耕地等級包括三等地及四等地,面積21 327hm2,占全縣耕地面積的61.51%;耕地等級包括一等地及二等地高產田產量大于12 000hm2/hm2部分,面積11 587hm2,占全縣耕地面積的33.42%;耕地等級常年基礎糧食產量7 500hm2/ hm2以下低產田面積較小,面積1 753hm2,占全縣耕地面積的5.06%(表2)。

2 耕地等級分布特征

含山縣5個耕地質量等級面積分布特征為:

2.1 一等地 常年糧食基礎產量高于13 500kg/hm2,面積4 574hm2,占耕地總面積的13.19%。該等地土壤種類主要為潮砂泥田、青潮砂泥田、鱔血馬肝田;地形部位為河流兩岸、圩區、沖、畈田,肥力水平高、水肥條件優越、水氣熱狀況協調、土地平整、農田基礎配套條件較好。

2.2 二等地 常年糧食基礎產量12 000~13 500kg/hm2,面積7 013hm2,占耕地總面積的20.23%。該等耕地灌溉保證率基本滿足,土壤類型為泥質田、強青潮砂泥田、強青絲泥田、淺馬肝田、淀白土田等,地形部位多為圩區較低處、塝、沖、畈田等;土地平整差、農田基礎配套條件較差。

2.3 三等地 常年糧食基礎產量10 500~12 000kg/hm2,面積13 567hm2,占耕地總面積的39.13%、該等耕地土壤類型多為龍山馬肝土、馬肝田、淀板土田、淺馬肝田、順河黃砂土,地形部位多為丘麓和崗地上部、塝、沖、畈田、沖田上部、低丘崗壟上塝地段、高丘的中部及崗壟、丘陵中上部,耕地灌溉保證率差,地形坡度大、農田基礎設施不配套。

2.4 四等地 常年糧食基礎產量在9 000~10 500kg/hm2,面積7 760hm2,占耕地總面積的22.38%。該等耕地土壤類型多為強青潮砂泥田、強青絲泥田的圩區低洼處,地下水位高的田塊和旱地土壤的黃白土、順河黃砂土、七里雞肝土,地形部位多為丘陵中上部、低丘崗壟上塝地段、高丘中部及崗壟、石灰巖山丘中上部。耕地灌溉保證率差,地形坡度大、無農田基礎設施的耕地。

2.5 五等地 常年糧食基礎產量在9 000kg/hm2以下的,面積1 753hm2,占耕地總面積的5.06%。該等耕地土壤類型多為淺棕紅泥田、順河黃砂土、青山黃泥土,地形部位為丘崗地區、高丘中部及崗壟等地的望天田,地形坡度大、無農田基礎設施的耕地。

3 耕地質量等級變化

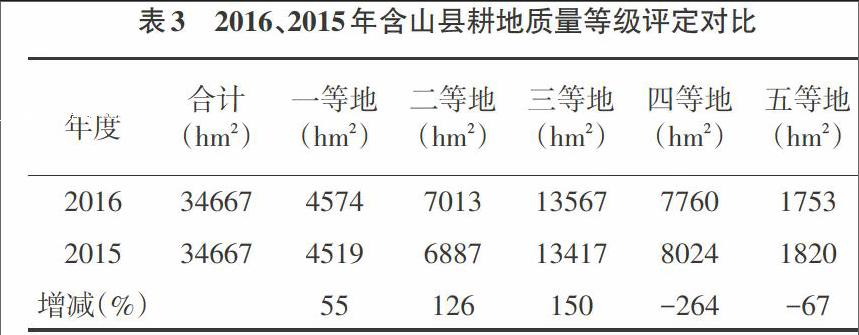

與2015年度耕地質量等級狀況對比,2016年度含山縣一等、二等、三等地耕地面積均有增加,分別增加55hm2、126hm2、150hm2,四等、五等地耕地面積均有減少,分別減少264hm2、67hm2。全縣一、二等級耕地增加了181hm2,三等級耕地增加了150hm2,中低等級耕地相應減少了331hm2。主要原因是農田水利基礎設施建設、中低產田改良、秸稈還田、測土配方施肥等(表3)。

(責編:徐煥斗)