大數據視角下的漢語驅動學習研究

李代鵬

(廈門大學海外教育學院,中國廈門361102)

大數據視角下的漢語驅動學習研究

李代鵬

(廈門大學海外教育學院,中國廈門361102)

伴隨著大數據時代的來臨,整個世界的發展即將發生巨大的變化,這一革命性的光輝映射到教育領域,則表現為傳統教育理念,教育模式的轉型。對于漢語作為第二語言教學來說,大數據時代的到來,為漢語學習的研究提供了新的視角:以大數據的視角統領學習過程,以數據驅動決策系統決定教學方法,教學內容,以數據驅動學習模式促進漢語教學。因此,大數據將會成為對外漢語教學邁向新發展的重要驅動力量。

大數據;數據驅動學習;數據驅動決策;對外漢語教學

一、引言

在實際的漢語教學中,總是存在著難以調和的矛盾。盡管漢語教師盡最大的努力去尋找教學模式,期以改善教學效果,然而,這樣的努力往往是徒勞,因為壓根就不存在最佳的教學模式。以卡片的方式輔助學習詞匯,以精講細練的方式輔助學習語法等,其結果仍是不盡如人意。究其根本原因:忽視語言意識的培養,對學生參與和互動的重視不夠,教師的權威觀念作祟等要素,或許可以為理解這一問題提供一個新的視角。由于學生語言意識(對于語言的本質及其在人類社會中所起作用的敏感度和自覺意識)的缺乏,參與互動交流機會的稀缺,教師對于整個學習過程的操控,這就導致了學生學習的積極性與自主性受到壓制,學習者與生俱來的語言直覺沒有得到激活與開發,最終教學效果的不甚理想也就無可避免。面對這樣的現實,Von Humboldt(1836)指出“我們無法真正地教授一門語言,我們能做的只是創造條件使語言按照自身的方式在思想中發展。”(Kumaravadivelu,2013:31)也就是說,語言及語言的運行本自存在并有其潛在的支配法則,而這些潛在的法則只能以探索、發現和理解的方式去習得,任何企圖以人為的干預而達到完全掌握的舉措只能是基于理想而做的美好假設。因此,“學習者不能再坐著期待知識,教師也不能再站著不停的講授。教師必須學會放手,學習者也應該學會自我掌控。”(Page,1992:84)這就意味著,學生自主性的提高以及教師角色的轉變則成為漢語學習過程中的必然趨勢。基于這樣的背景,“數據驅動學習”(datadriven learning)的教學理念應運而生,這一理念的創建者Tim Johns(1991)指出,數據驅動學習的主要目的就是要“幫助學生變成遠離課堂之外的更好地語言學習者。”并且有著良好的愿景,認為沒有學習者,教師就是多余的,但是在沒有教師的情況下,學習也可以發生。而且在某些情形下,沒有教師的學習會更有效,那就是當學習者發現某些東西時。鑒于這樣的理念,數據驅動學習模式的主要特征為:為了提高學生學習的自主性而主張以學生為中心;為了激活學生的語言意識而提倡歸納式的教學方法和營造真實的語言環境;為了讓學生更好地內化語言規則而提倡發現探索式的學習方式。(甄鳳超,2014)然而,大數據時代的來臨,DDL模式也受到了巨大的挑戰,因為DDL模式是基于語料庫的教學,盡管語料庫可以為學習者提供豐富、真實以及有趣的語言材料,但有一個基本的矛盾存在:即語料庫所提供的語料是脫離語言學習與交際環境的。此外,許多語料庫主要是基于語言的調查與研究而非語言教學而建立的,這就導致了語料庫所提供的語料不一定適合語言教學。因此,“大數據時代如何有效地利用數據形成決策的洞察力是當今教育研究領域倍受關注的話題。”(王萍、傅澤祿,2014)反映到對外漢語教學領域,如何從海量的語言信息中獲取有價值的適合于學生需求和學習的信息,驅動海外漢語學習者學習漢語的興趣,更好地提升教學效率,“數據決策系統”在彌補DDL模式的缺陷方面發揮著重要的作用。基于上述情況,以大數據的視角統領整個學習過程,以數據驅動決策系統決定教學方法與教學內容,以數據驅動學習模式促進漢語學習,乃為今后對外漢語教學研究與發展的新思路。

二、數據驅動學習的研究現狀

自Tim Johns(1991)提出數據驅動(data-driven learning)這一概念以來,對這一新型教學模式的研究就一直沒有中斷,特別是近幾年來,呈現出蓬勃的態勢。國內對于這一教學模式的研究,主要是在英語教學界,而且主要的研究方向為DDL模式對于詞匯教學,寫作教學,語法教學以及提升自主性的研究之上,并取得了相當的成果,對于DDL模式在口語和聽力教學中的研究則是零星可見。關于DDL模式在英語詞匯教學方面的研究主要有:張玥杰、姚天順(1997),俞燕明(2007、2009),呂筱瓊(2011),劉玉山、胡志軍(2012),張北鎮、周江林(2012),焦彬凱(2013),沈嵐(2014)等等。其中張玥杰和姚天順的研究發現數據驅動技術有利于在語料庫中對詞匯詞類進行分析;呂筱瓊的研究發現DDL模式在低級水平的英語學習者的詞匯習得方面,相對于傳統的詞匯教學有著明顯的優勢,呂筱瓊的研究只是粗略地指出了DDL模式對于詞匯習得有利,而劉玉山和胡志軍的研究則更具體地表述了DDL模式對于詞匯習得的意義,認為學習者可以利用語料庫提供的大量語言事實去辨析詞義的細微差別,這對于對外漢語詞匯教學同等重要,因為漢語詞匯中意義相近的詞匯非常之多而且大多難以分辨,譬如“驕傲與自豪”,當其出現的語言環境不同時,其相近的意義關系也會變得相差甚遠。其次,學習者還可以利用語料庫進行詞語或短語搭配的辨析,比如“指導教師”與“指導學生”,“狡詐”與“欺騙”等。這種形式相同而意義不同的搭配利用語料庫可以獲得很好的理解。再次,在利用語料庫所提供的豐富的語言材料的狀況之下,學習者還可以辨別口語和書面語的區別,但這一項目的效果未必如愿,因為漢語中口語和書面語的使用大有混同的現象,比如“大街與街衢”、“抄襲與剽竊”等。此外,他們還指出,基于語料庫的數據驅動學習模式還有助于辨析詞語在不同語境關系中的語用情況(即語義網)以及新詞結構的辨析。特別是由于網絡詞語的快速發展,新詞結構如“吃食堂”、“刷門禁”等如果不與具體的語境相結合,就無從解釋。然而,張北鎮和周江林的研究卻發現,雖然基于語料庫的DDL教學模式有助于詞匯的深度習得,但對于促進詞匯的長期記憶來說,卻十分有限。因為學習者在利用語料庫進行詞匯學習的過程中,雖然豐富、真實的語言環境,大量的語言事實激活了學生的語言直覺,培養了學生的語言意識,但也正是由于各種各樣的語言環境與語言事實而加重學習者的記憶負荷。故而在語言學習的過程中,教師應該把課堂的交際環境與語料庫所提供的多樣性環境相結合,創造更多地學習機會,并且使學習者能夠意識到并充分地利用而獲得學習效率的提升。

在寫作教學方面,主要的研究有黃大網等(2003),蔣婷、楊梅(2006),張德鳳(2013),熊薇薇(2014),甘敏、鄒玲(2015)等。其中熊薇薇的研究指出:利用基于語料庫的DDL模式進行寫作教學,“對于提高寫作的準確性具有明顯作用,但對于流利性和復雜性的提高卻無明顯優勢。”而周冬梅(2003)卻指出,在解決流行性與準確性的平衡方面,DDL模式提供了有效的指導性方案。二者研究結果的矛盾表明了DDL模式在實際的語言教學運用中,由于使用者的不同,而造成了學習效果的差異。張德鳳的研究則從創造性的視角指出:在寫作教學中利用語料庫,可以改善學生以往習慣于套用作文模板的現象,“培養學生分析與探索的能力”。

此外,甘敏和鄒玲的實驗表明:在寫作教學中運用DDL模式,“教師的寫作技術分析和理論展示更直觀,方便學生的作文構思和資料查詢,和諧師生關系。”盡管不同研究者的結論有著細微的差別,但總體上都表明了DDL模式對于寫作教學的有益性,而其取得效果的程度,還有賴于教師的正確使用。關于DDL模式在語法教學中的研究則偏少,主要有謝艷紅、潘宇平、張玉婷(2010)、郭穎、王靜(2012)等,這主要是因為語法教學更多地體現在了詞匯與寫作的教學之中,他們的研究共同指出了傳統語法教學應該進行這樣的轉變——從以語法規則講解為核心的方式轉變為以“詞項”為核心。這里的“詞項”超越了傳統的詞的概念,不僅“包括詞匯,也包括儲存在大腦中的詞的組合。”周冬梅(2003)Lewis(引自周冬梅,2003)將其界定為以下幾種類型:1.一般詞匯;2.多個詞語的組合;3.固定搭配;4.習慣性使用的結構;5.固定的句子開頭模式與句子結構。

這種以“詞項”為核心的語法教學模式,能夠確保學生從大量的語言材料中獲得該詞的正確使用形式,比如在語料庫索引中輸入“關于”,我們可以清楚地知道關于的正確用法:一是“關于”只能用于句首;二是“關于”表示某種范圍;三是由“關于”組成的介賓結構用作定語,并可單獨做文章的標題。通過這種形式的學習,學生可以很好地從上下文中掌握“關于”的用法。除此之外,數據驅動學習模式在提升學生自主性方面的研究也占有很大比例,主要有:李潔(2012),楊玲(2012),邱大平、賈勤(2012),藺志淵(2013),曾子力、倪麗珠(2015)等,其共同的觀點都為:利用DDL模式進行語言學習,能有效的提升學習者的學習自主性。

由于語料庫在語言教學中得到廣泛認可,特別是認為語言學習應該基于豐富的語料而進行,因此,基于語料庫的數據驅動學習模式則成為教師的最佳選擇,但考慮到一系列的實際問題,諸如語料與課堂實際需求的結合,操作方法的困難以及耗時耗力等等,則表明了基于語料庫的數據驅動學習模式并非完美無缺,其在使用中也存在不少問題,譬如是否適合于不同層次的學習者,自主性的提升應如何確立自主度,這方面的研究以國外居多,Alex Boulton(2009)的研究指出:對于沒有受過語料庫操作培訓和初級水平的語言學習者來說,數據驅動學習模式仍比傳統的語言教學法更有效。此外,利用真實豐富的語言環境中的關鍵詞進行教學遠比由一個或多個句子構成的長語境更有益。那么,這是不是就意味著傳統地基于紙質的材料應該被徹底摒棄而完全采用移動終端以及各種各樣的學習軟件來實踐DDL模型的學習呢?關于這個問題的答案,Alex Boulton(2010)的研究進一步指出“基于紙質的材料可以消除使用基于語料庫的DDL模式中所遇到的障礙,并使DDL模式贏得更多地信眾。”這是因為初級水平和那些資質較低的語言學習者沒有足夠的先驗知識和可遵循的模式,所以他們不能夠從一個純粹的以歸納方式為主要特征的教學模式中去進行有效的學習,否則就只能加重學習者的認知和記憶的負荷。

此外,對于這些學習者來說,基于紙質材料的DDL模式與直接接觸索引的模式比較起來,前者更能為這些學習者提供他們所需要的引導和鷹架。(Kirschner,2006)此處的鷹架是指學習者在使用語料庫進行學習之前,教師應為他們提供充足的支援來幫助學習者培養自主學習的策略和提升他們的自主學習的能力,這樣的資源一般包括一些激發興趣的任務,相應的模板以及認知方面的指導,這些支援則將隨著學習者自主學習能力的不斷提升而逐漸消失。基于這樣的現實,Lamy&Klarskov Mortensen(2007)指出“在學生被要求應對額外的負擔——操作一系列軟件之前,盡管那些軟件似乎如此簡單,為學生提供充足的基于紙質材料的DDL模式的實踐練習是首先必須要做的事情。”因此,Alex Boulton(2010)直接主張把計算機從課堂教學中摒棄,其理論的淵源應該是承接于Tim Johns的讓學習者成為遠離課堂之外的更好地語言學者。

關于自主度的問題,Kumaravadivelu(2013:109-110)指出“在自主的初級階段,我們只需要引發學習者關注教師所選擇的目標、任務和材料背后的原因。到了中級階段,側重點在于允許學習者對教師所給出的一系列選項做出選擇。最后到了高級階段,學習者自主決定他或她自己的目標、任務和材料。”從Kumaravadivelu的建議中,我們可以看到,自主度存在著學習層次的區別,故而DDL模式的運用應該適應于學習者的不同水平。而對于語料庫所提供的語料是否適合于學生的學習需求,Sabine Braun(2007)指出應該完成“從數據驅動學習到需求驅動語料的轉變”,而如何才能掌握學生的實際需求,DDL模式并不能完全承擔,故而數據驅動決策系統的出現則是可為解決DDL模式的不足提供新思路。

眾所周知,由學習者自己掌握學習過程,由自己去探索與發現新知識,更有利于學習者的內化,在實現這一目標的過程中,DDL模式具有舉足輕重的作用,但是DDL并不是解決所有問題的錦囊妙計,因為教學中根本就不存在單一的最佳教學方法,而最佳的教學方法就是多種方法的有機混合。此外,在DDL模式運用于語言學習的過程中,教師的作用也必不可缺,正如美國學者安蘭德指出“理念是世界上最強大最重要的現實力量。教師的頭腦的現代化遠遠比教師和設備的現代化重要得多。”(引自陳堅林、史光孝,2009)顯而易見,在語言教學中,最重要的不是DDL模式所具備的特征的有益性,而是教師的理念必須進行更新。然而遺憾的是,對外漢語教學的研究還滯留于傳統的語料庫與漢語教學關系的研討,而忽略了數據驅動學習模式的在對外漢語教學中的重要性。特別是由于大數據時代的到來,又重新賦予了數據驅動學習新的內涵:不再僅僅關注于學習能力的經驗推理,而更加趨向于實證性的分析與探索。

三、大數據時代的數據驅動決策模式

2011年,美國麥肯錫公司在《大數據:下一個前沿,競爭力、創新力和生產力》一文中指出大數據時代已經來臨。伴隨著大數據時代的到來,傳統依靠直覺和經驗進行決策的模式已經受到劇烈的沖擊,隨之而來的則是基于數據分析而進行決策的模式,這是由于依靠直覺和經驗進行決策的模式信度和效度方面存在問題。因此,Foster Provost&Tom Fawcett(引自王萍等,2014)將數據驅動決策定義為“基于數據的分析,而不再僅僅依靠直覺。”數據驅動決策建議到:為了提高教學質量,傳統的以學生考試成績為中心的學習分析已成為過去,因為只分析學生的考試成績,對于隱藏于其后的諸多因素忽之不計,這樣的做法與實現從整體上提升教學質量,盡量縮小學習者之間的差距這一愿景相距甚遠,故而“將數據元素相關聯,并探索影響學生和教師表現的積極因素和消極因素。”(王萍等,2014)則成為重要的策略,也就是說,收集并分析與教學相關的所有數據,是進行成功教學的必然前提。然而,“如何從海量的信息中獲取有價值的信息,這是大數據時代,語言信息處理技術的一個挑戰。”(楊小彬,2015)在此基礎上,姜強等(2015)進一步指出“大數據之大,其側重點并不在于其表象的大容量,而在于其分析數據的全面性和潛在的大價值。”那么,如何挖掘大數據的有用價值并發揮其在漢語教學領域的作用,數據驅動決策模式可能提供有效的解決方案。

由于數據挖掘技術的發展,利用各種各樣的數據分析進行決策成為可能,也使得數據驅動系統得以產生和發展。

圖一

當然,數據驅動決策系統最初是基于公司的管理和運作而產生的,比如亞馬遜、淘寶等大型網絡商家就是根據大數據時代的數據驅動決策系統來獲取購買者的瀏覽記錄,進而為其推薦或制作符合購買者喜好的產品,并獲得了巨大的經濟利潤。然而,基于跨學科的觀點,該模式同樣可以運用到對外漢語教學領域,但應該進行部分轉變。

圖二

語言教學是一個復雜動態的系統工程,其中涉及的因素頗為可觀。由于傳統的教學模式,DDL模式也不例外,對學生的分析更多地傾向于學生的考試成績,即使涉及學生的需求、動機與偏好的分析,也大多基于教師的直覺與經驗而進行的主觀臆斷。雖然一些研究者也利用一系列的數據收集技術,諸如問卷調查和訪談等,但這些方法很難確保其數據收集的信度和效度,而大數據視角下的數據驅動決策系統,不僅其數據的來源具有廣泛的渠道,包括:學生的基本信息,學習者的學習動機、學習偏好與學習需求,師生之間的感知失配以及教師的信念。廣泛的數據來源確保了分析的全面性,而其數據收集的隱性操作則確保了數據的真實性與可靠性。

(一)學生信息

學生信息融入數據驅動決策模式之中,其基本的立足點在于更好地了解學習者的特點,譬如,國別化差異所帶來的思維方式和文化信仰的不同,而思維方式與文化信仰的不同卻深刻地影響著學習者的學習活動。來自歐美地區的西方學習者,基于其文化的二元性與分析性,其影響下的漢語學習者在學習過程中,自然善于運用分析性的思維對學習問題進行層層解剖(尤指語法學習)。因此,習慣于分析性思維的學習者固然歡迎教師對語法規則進行詳盡的描述與解釋。但對于以一元性與綜合性為主要特征的東方文化學習者來說,其綜合性的思維方式則可能會產生相反的情況。此外,學生信息的年齡問題也值得重視,關于這一點,Hudson&Newport(2009)的研究發現:提供給成年學習者一些離散的并且帶有問題的語法形式時,對于較為簡單的問題語法形式,成年學習者直接采用復制的態度,而只有對于較為復雜并且出現頻率較高的語法形式,學習者才會加以調整,使之符合目的語規范。而小孩則表現出截然不同的舉動,即無論是較簡單或較復雜的問題性語法形式,他們都會進行調整。這一發現表明了成年學習者存在嚴重的固化思維,這種固化思維對于語言學習具有很大地負面影響。因此,數據驅動決策模式中的學生信息模塊對于制定出科學有效的教學決策具有重要意義。

(二)學習動機

Stevick(1982:4)指出“語言學習的成功不怎么取決于教學材料、技巧和語言分析,而更多地取決于學習者的內部因素以及語言課堂中學習者之間的關系。”基于這樣的現實,深度挖掘與分析學生的內心活動是確保其有效并持續進行學習的前提,而對其內部學習動機的調動與激發則深化了學習的動力。關于學習者內部動機的解釋,Deci&Ryan(1995:35)指出:學習者的內部動機是指學習者在學習目的語時,其學習是出于他們內心真實的愿望而不是由于受到來自外部的壓力。而外部動機正好與此相反,其學習是由于教師的強迫或物質性獎勵而進行的,一旦強迫、獎勵或懲罰終止,學習的動力也隨之下降。因此,基于學習動機的動態變化性與動機種類的多樣性及其對語言學習成功與否的重要性的現實,通過采用課堂觀察、批判性課堂話語分析、深度訪談與日常交流的方式,及時了解學習者學習動機的變化,是保證學習成功的決定性條件。

(三)學習偏好

為了有效地促進語言學習,對學習者學習偏好的分析同樣不可或缺,因此,教師必須意識到:學習者對于學習內容、學習方式、教學方式以及課堂活動的喜歡或厭惡;學生的偏好與教師組織的課堂活動之間的相似性與差異性;改變傳統課堂教學的僵化形式,根據學生學習偏好的不斷變化及時調整教學內容與活動;重視學生在課堂中無意識創造出來的學習機會并充分利用,使學習機會最大化。通過改變傳統的由教學大綱規定的教學內容與受典型規約的教學模式,把課堂語言學習視為一個動態復雜體系,高度重視學生在學習過程中產生的學習興趣,應是未來漢語教學的發展方向。

(四)學習需求

傳統的對于學生需求的分析更多關注的是以語言為主體的不足之處,即語言教師在分析學生的需求時,主要關注于學生語言能力的高低,進而采取若干措施進行補救,而忽略了“和課堂活動相關的個人、社會、文化、經濟、制度、后勤等因素。”(Kumaravadivelu,2014:33)而在大數據的視角下,這些因素則具有重要的價值。此外,大數據視角下的需求分析還關注教材、教學設備、學習環境以及學習者的說話行為等等與學習者學習相關的所有因素。

(五)感知失配

在實際的語言教學中,總是存在者一種悖反的現象,即教師的教與學生的學之間存在著差距,也就是說,教師所教的內容學生可能部分或完全地不感興趣。這就涉及到一個重要的問題,即感知失配現象。因此,在第二語言教學中,感知失配也許是造成教學效果不甚理想的重要因素。為了促進二語教學的更好發展,教師們必須具備深刻的洞察力與敏感度,及時認清師生之間存在的感知失配問題并及時尋找辦法將之進行最小化。Allwright(1987:99)講述的一個事例正好說明了學習者對教師的意圖及教師創造的學習機會產生了理解上的偏差:“一位擔任英語作為外語教學的教師經常習慣性地在會話課中進行對話訓練,要求學生們首先進行對話,然后再展開討論。一次,他如同往常一樣,先發給學生一份對話的材料,但是部分學生很快地就其中的一個話題討論起來,這種熱烈的討論大約持續了二十多分鐘——這是這位教師希望看到的,不過學生們平時很少有這樣的表現——一位女學生舉手問這位老師:‘請問老師,我們的會話練習什么時候開始。’”這個事例告訴我們,教師的意圖及其希望的學習方式與學習機會并不是所有的學生都認同和接受,這也同樣表明一個問題,即教師的輸入與學生的獲得之間存在距離。教師的輸入是指教師通過提供口頭或書面的語言材料或其他形式的信息,并下意識地認為這是學生應該在本堂課中學習并掌握的。而學生的獲得則指的是學生在上課的過程中,通過親身參與或其他的學習方式得到的東西,而不僅僅局限于語言材料等所提供的現成信息。

Block(1996)年進行的以西班牙MBA學生所上的英語作為外語課程為調查對象,最后發現“學生在思考上具有自主性,而且教師與學生們在‘看待’課堂教學及其各項活動上存在著現實的差距。”只有對師生的感知態度有一個清楚地認識,才能真正的理解教師的教與學生的學之間的差距。也只有了解了這種差距,才能采取相應有效的干預手段。而要尋找師生之間存在的理解差距,就必須進行協商和溝通,這就要求教師轉變傳統的角色,以多元的視角來幫助學生理解同一問題,最終才能實現理想的教學效果。

(六)教師信念

盡管DDL模式強調以學生為中心具有重要的意義,但教師的信念同樣不可忽視,因此,在數據驅動決策系統中融入教師的信念非常必要,這是因為“教師的信念能夠幫助教師去界定、選擇和組織將要展示給學生的知識和信息。”(Pajares,1992)也就是說教師的信念(價值觀)直接影響教師想給學生教授什么樣的內容,而在教師信念(價值觀)影響下的教學內容與教學行為則直接或間接地影響著學生價值觀的形成與行為方式的確立。因此,很容易看到,“兩位教學信念完全不同的教師,針對類似的課程大綱,雖然課堂形式相近,卻能營造出完全不同的課堂氛圍。”(Garton,2008: 67)在這個意義上,我們明顯感受到:教師的信念(價值觀)直接決定著課堂教學的成功。

顯而易見,大數據視角下的數據驅動決策系統不僅考慮到了學生的因素,學習者的動機,學習者的偏好與需求,也認識到了教師的信念,師生之間的感知失配對于整個數據收集與分析的重要性,而在數據分析的過程中,也考慮到了學生實時的信息反饋并充分尊重并信任學生的觀點,這無疑為改善教學質量,提升學習者的學習效率與學習能力提供新的切入點。

四、大數據視角下的漢語驅動學習思考

著名的英國語言學家Quirk曾有這樣的一個論斷:“把材料僅僅當作例證來使用,用來證明先驗的,或者是語法學傳統規定的……而不是從大量自然語言材料中歸納這些語法上的差別,這只能是一種很不令人滿意的權宜之計。”(引自徐艷華,2014)傳統以及現行的對外漢語教學,在很大程度上仍然遵循所謂的“3P”模式的教學,即呈現教學內容(presentation),進行操作練習(practice),生產規則(production)。在這種教學模式中,漢語學習者只是作為被動地客體而接受知識并進行機械性的操作訓練,這對于培養學生的思考與分析的能力,自主探索的能力,交流合作的能力是極為不利的。而大數據時代的到來,則完全否定了這種忽視發揮學生主體能動性的做法,而要求語言教學必須還原于真實、自然的語言環境中,通過讓學生暴露在大量的語言事實之中去激活他們的語言直覺,培養他們的語言意識,最終提升漢語學習者自主學習的能力。關于這一點,比爾·蓋茨曾斷言“利用數據分析的教育大數據能夠提高學生的學習成績。”(胡德維,2013)比爾·蓋茨這里所說的學習成績還是狹義上的,應該將之切換為學習能力更為切合。基于這樣的現實,大數據視角下的漢語學習應該進行如下轉變:

(一)角色的轉變

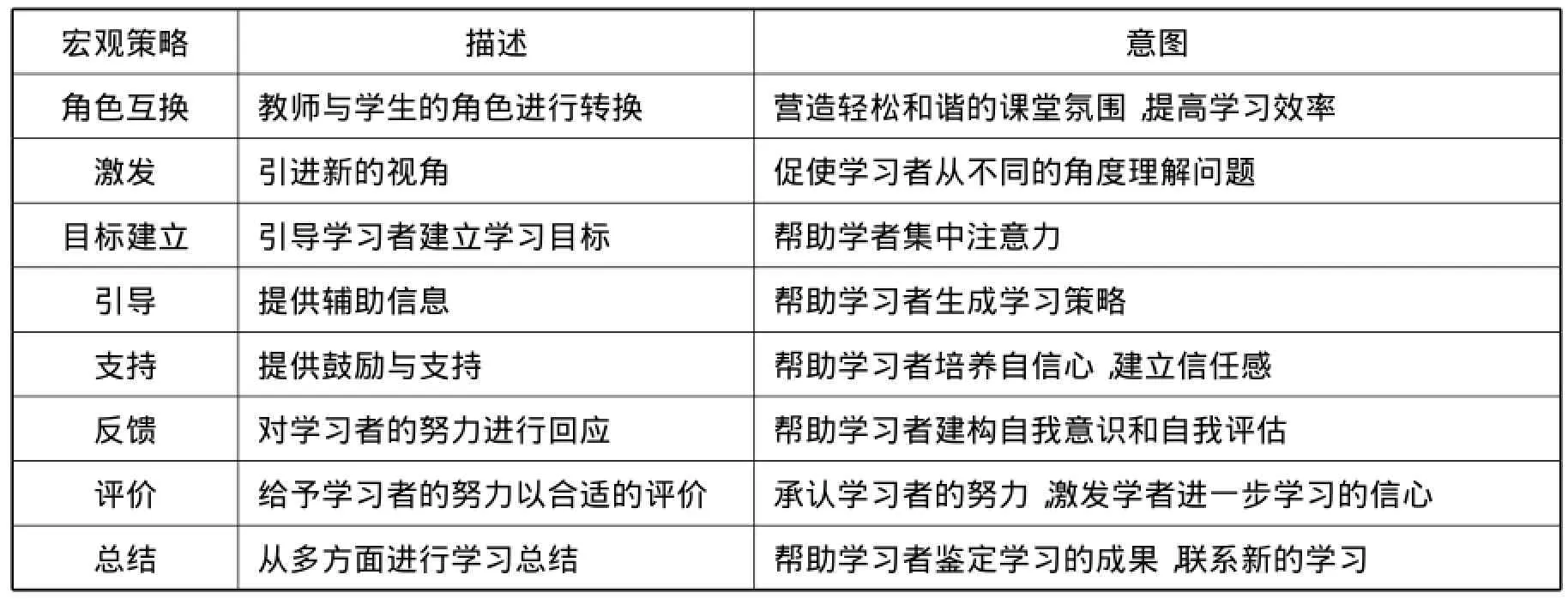

基于教師信念在語言教學中的重要性,角色的轉變成為必然地趨勢。這是因為在傳統的語言教學中,教師一直處于中心地位,是整個學習過程的操縱者,因此極大地限制了學習者主觀能動性與積極性的發揮,導致教學效果不甚理想,因此角色的轉變則成為必然趨勢。基于此種意義,漢語教師不再是整個學習過程的操縱者,而是變為輔助者,從而真正實現了傳業,授道,解惑的師道精神。在這個角色的轉變過程中,教師必須接受并關心學習者自身以及學習者學習過程中遇到的問題,并且認真的對待它們,樂意花費時間和精力去幫助學習者解決問題,并鼓勵支持他們,只有在這樣的環境之下,學習者才會感到非常輕松,沒有任何焦慮,最終才會親近老師并與老師自由愉快的交流。此外,“因為只有在教與學上共同探索、研究的師生,才能在課堂中創造和運用學習機會,這樣的互動過程能夠盡可能地發揮教師和學習者在課堂上的作用。”(Kumaravadivelu,2013:33)因此在角色互變的過程中,教師與學生不是變為孤立的客體,而是成為互幫互助,共同探討,共同解決問題的合作者,其合作意義則是為創造最大化學習機會起到推波助瀾的作用。此外,在角色轉變的過程中,學生也不再被動地接受知識,而是積極主動探索,因此,我們從宏觀與微觀的角度對角色轉變過程進行了描述,如下表所示:

表1

表2

從表1、表2中,我們可以看出:教師已經變成了提供信息、引導、支持與鼓勵的輔助者,而學習者則成為學習的主動探索者。通過這種轉變,我們希望學習者也同時變為承擔自己學習的責任者,也就是說,他們應該為自己的學習負責,從而減輕教師的工作負荷,這也是有效學習的一個重要方面。

(二)多元的視角

學習者不同的視角,知識和策略必定會帶來認知上的沖突,而這種沖突在某種意義上不只局限于一件毫無意義的事件,因為在解決這種認知沖突的過程中,新的視角,認識和策略又會被重新創造出來,但是這里有一個重要的前提,即社會文化背景的融入,有了社會文化背景的融入,學習者就能在解決認知沖突的過程中建構他們的自我意識與主體性并可能進行身份轉變。正如(weedon,1987:21)所指出的那樣“語言就是這么一個場所,在這兒可以定義和比較社會組織真實和可能的形式,以及它們可能形成的社會和政治效應,在這兒也可以建構我們的自我意識和主體性。”此外,我們還必須注意到,“假設當學習者說話時,他們不僅是在與母語使用者交換信息,而且還在不斷的提醒自己的角色以及與這個社會的關系。這樣一來,在目的語中的投入也是學習者對自身身份的一種再認識,這種身份將會隨著時空的變化而不斷發生變化。”(Norton,2000:10-11)在這樣的假設中,教師視角的轉變則變得異常重要,因為海外學習者在學習漢語時,不再是單純的局限于語言的表面現象,而更多的傾注于語言背后的認知問題及即價值觀念和思維方式。因此,海外學習者學習漢語的過程也就是自身身份,文化觀念和價值認同的轉變過程,而其能否成功地進行轉變,則有賴于教師的多元視角的建構。此外,由于學習偏好、學習動機與學習需求的差異與多元性,在教師多元視角建構的過程中,Howard Gardner(1999)所提出的多元智能理論也許會起到一定的促進作用。

根據Gardner的多元智能理論,在對外漢語課程計劃設置時,我們結合了Gouws(2008)關于將基于效果的教育與多元智能理論相互融合的建議,我們認為,在教學內容確定之后,我們可以將下列問題引進課程計劃之中。

1.言語——語言智能。我應該如何組織演講詞。

2.邏輯——數學智能。我如何引進邏輯推理。

3.音樂智能。我怎樣才能引進音樂。

4.空間智能。我怎樣使用視覺教具。

5.身體——運動智能。我如何使用整個身體動作來表達感情。

6.自我認知智能。我如何喚醒或激發學生個人的感情。

7.人際關系智能。我如何使學習者參與到小組討論中并積極交流。

8.自然探索智能。我怎樣引進大自然,使之與課堂關聯。

9.存在智能。我如何引進哲學問題。

因此,漢語教師在進行課程設置之前,應該摒棄傳統的觀點,即學生只擁有前兩種智能,而應該以多元的視角來幫助漢語學習者發展他們各方面的能力。

(三)有效的協商

為了處理不同的學習偏好與學習需求,我們認為協商是處理問題的最佳方法,對于漢語作為第二語言教學的研究來說,同樣具有重要意義。由于學習對象的國別性,思維方式與價值觀念的差異性等一系列因素導致了其教學過程的復雜性。因此,當各種各樣的感知失配現象出現時,師生之間的協商溝通可能成為最佳的教學與學習的途徑。Ellis&Sinclair(1989:10)指出“如果合適的話,與學習者一起商討課程內容與教學方法……允許學習者形成他們自己的語言學習觀,并尊重他們的觀點,向個體學習者提出你的建議并予以指導。”這樣的行為,或許可以提升學生的自信心與學習的自主性,而且在與學習者進行討論的過程中,教師還能充分了解到學生的真實想法,從而在某種程度上對教學方式或教學內容做出適當的修改,以更好地適應學習的需要。因此,教師必須高度重視學習者對學習的理解的傾向,為了更好地了解學生的學習理解傾向,我們可以使用下列問題:

1.你是否愿意與其他同學一起交流,討論?

2.你對教師所使用的教學策略有什么看法?

3.教師所使用的測評方式,在你看來?

4.對于本課堂所學的內容,你的想法是?

5.你愿意老師在課堂上直接糾正你的錯誤嗎?

6.你能了解老師上課時的教學意圖嗎?

7.你希望在本課堂中學到什么樣的知識?

但問題在于教師的教學目的可能會因此而無法實現,由學生來主宰教學的局面也可能由此產生。這既是一種矛盾又是一種良好的學習機會,關鍵在于教師們如何通過學生感興趣的教學內容來實現自己教學的目的,達到兩不耽誤的效果。這就提醒我們,在教師與學生共同協商的過程中,教師不能為了解決感知失配問題而一昧地遷就學生,從而失去教學的獨立性與自主性,否則就可能顧此失彼,造成本末倒置了。

(四)個性化的學習。

由于不同學習者學習偏好與需求的不同,因此,通過數據驅動決策系統對于漢語學習相關的所有因素進行分析,漢語教師可以獲悉學生學習的真實狀態,更加關注學習者多方面能力的全面發展,而不再僅僅局限于學習成績的提高,因為“豐富的表面現象未必能夠反映真正的缺失。”(Michel,1974:19)同樣的100分,其背后隱含的驅動因素全然不同,有的同學可能擅長于邏輯推理,有的則可能長于記憶。如果漢語教師不具備深刻的洞察力去挖掘出其背后的真實原因,就無法為學習者提供有效的學習環境與學習方式。因此,漢語教師應該盡可能真正的理解每一位漢語學習者的真實情況,找出真正影響漢語學習者學習的因素,最終針對學習者的不同情況而設計出適應于他們的個性化的學習環境、個性化的教學方式以及個性化的評估機制。譬如,由于學習者學習能力的差異,在建立個性化的評估機制時,漢語教師應該充分考慮到學習者的多樣性與多層次性而建立并使用一種參照性的標準去評估學生的表現,其所強調的是學習者自己設定目標的實現與否而不是與其他同學進行比較。基于數據驅動決策系統數據來源的情況,傳統的由教學大綱所設定的學習目標已經不適應個性化學習的需求,而應轉變為在教師的引導之下,由學習者自己設定學習目標,在學習目標完成的過程中,進行自我調節與監控,最終進行自我反思,從而能夠在一定的程度上促進有效的學習。

(五)評價的過程性

為了推動學習評價方式朝著更加科學化的方向發展,傳統的只以結果(考試成績)為終極衡量標準的參照系已經無法全面、科學的評估學生學習能力的發展,因為在大數據時代,學習者的所有行為已不再是孤立的客體,而是相互依存并相互作用的集合體。基于這樣的背景,評價手段必須結合漢語學習者在整個學習過程中所產生的所有行為,諸如參與課堂活動、作業完成情況、學習認知能力、課后學習情況、在完成課堂任務過程中所參與的各種因素(學習策略、積極交流、互動學習等),建立一種以過程為導向的科學化與人性化的學習評估體系。

(六)課外學習的建構

在對數據驅動決策系統中數據來源模塊分析的基礎上,很容易發現漢語學習者學習漢語在很大長度上依賴于社會交際網絡,然而,傳統的語言教學觀往往陷于課堂教學的泥淖,而忽略了學習者課外學習的重要性。在以經驗、直覺和邏輯為基礎的語言教學時代,由于數據意識的缺乏以及科學技術的不相適應,導致了學習效率的高低與學習能力的提升主要取決于課堂的集中程度的偏誤觀點。然而,教育信息化與數字化時代的到來,則為漢語教學提供了新的視野:更加注重漢語學習者的課外學習的建構,諸如閱讀報紙、雜志、觀看綜藝節目、軟件學習、在線課程學習平臺、與母語者的平凡交流等等,這種課外學習方式的建構不僅減輕了學習者面對教師時所產生的緊張感與焦慮感,而且能夠更好地培養學習者的分析能力。此外,課外學習的建構,漢語學習者能更好地沉浸于真實的語言與交際環境之中,這對于語言能力的培養無疑具有重要的意義。因此,成功地漢語學習不能再僅僅依靠課堂教學的有限學習時間與訓練,相反地,漢語教師應該積極地幫助學習者建構課外學習的能力。這正如洪堡特(1999:49)所指出的那樣“語言是不可教授的,語言只能在心靈中喚醒,人只能傳遞給語言一根它將沿之獨立自主地發展的線索。”基于這樣的背景,我們主張在學習者的課外學習中,使用基于能力的自適應引導性學習系統,簡稱(CBGLA)。這一程序由Hsu&Li (2015)發展而來。其主要特征在于采用了計算機處理中的冒泡處理程序,通過學習者自己設定的學習目標,系統將會進行基于目標的前測,根據前測所產生的結果,系統提供個性化的學習方式與相關的學習內容,在學習的過程中,系統將會定期的測試學習者的學習情況,如果通過后測,則可以進行下一階段的學習,如果沒有通過,系統將及時給予反饋和建議,從而再次進行學習。

(七)合作學習的提倡

合作學習的提倡承接于師生之間的感知失配與學生的學習需求,在學習生活步入信息科技化時代,完全脫離他人而進行學習已經變得不現實。此外,合作學習即基于團隊合作的學習方式,其強調教師與學生或學生與學生之間的互動學習。這種互動并不是簡單的對話與交流,而是主張師生之間或學習者之間在教與學的共同探索與研究,這種探索與研究的過程,也就是創造學習機會的過程。通過這樣的合作學習方式,能夠盡可能地發揮學習者在課堂上的能動性與創造性,并使得學習者由傳統的被動接受知識的客體一躍而為知識的創造者與吸收者,這樣的學習方式非常有利于漢語學習者對語言知識點的創造性理解與掌握,在這樣的背景之下,教師不再是傳統意義上的教師,學生也不再是傳統意義上的學習者,因為他們都是學習的當家。(Allwright,1984)

綜上所述,躋身于大數據時代的對外漢語教學,應該以大數據的視野為總綱,以數據分析為基點,通過角色的轉變,多元的視角,有效地協商,個性化的學習,以及注重課外學習的建構與合作學習的提倡等策略,在對傳統的以結果為導向的評價方式進行轉變為以過程為導向的過程中,推動對外漢語教學朝著個性化與實證性的方向發展。

五、結語

數據驅動學習模式一反傳統的語言教學模式,在提高學生的自主學習能力和培養學生的語言意識方面具有重要的作用,然而其基于學生以及學習分析的主觀性則表露了其固有的缺陷。隨著大數據時代的到來并快速發展,數據挖掘技術在各行各業的廣泛運用,使得數據驅動決策系統得以形成并發展,從而驅動了決策模式的轉型,這種全面性的數據分析與過濾系統,大大增加了從大量數據中獲取有用數據的可能性與可靠性,同時也彌補了DDL模式的不足。這種基于大數據的數據驅動決策系統之下的DDL模式,在為教師提供科學決策的同時,也為漢語學習者創造了更多并具有個性化的學習機會。因此,以大數據的視野統領漢語學習,關注并重視與漢語學習相關的所有因素,以數據驅動決策系統決定即將實施的教學計劃,以DDL模式促進學習效率的提升,是今后對外漢語教學發展的重要方向。也就是說,未來的教育(尤指對外漢語教學)很有可能是大數據發展的結果。

安暉:《大數據競爭前沿動態》,《人民論壇》,2013年第15期。

陳堅林、史光孝:《對信息技術環境下外語教學模式的再思考——以DDL為例》,《外語教學》,2009年第6期。

甘敏、鄒玲:《DDL模式下的英語寫作教學》,《教育學術月刊》,2015年第5期。

郭穎、王靜:《基于網絡語料庫資源的動態語法學習研究——以“數據驅動學習”為例》,《中國科技信息》,2012年第12期。

胡德維:《大數據革命教育》,《光明日報》,2013年10月19日第5版。

黃大網、南佐民、楊新亮:《數據驅動學習與英語寫作教學中的語域知識傳授—基于CLEC語料庫的個案研究》,《外語電化教學》,2003年第94期。

姜強、趙蔚、王明嬌、王麗萍:《基于大數據的個性化自適應在線學習分析模型及實現》,《中國電化教育》,2015年第1期。

蔣婷、楊梅:《數據驅動學習與專業英語寫作創新》,《重慶大學學報》(社會科學版),2006年第6期。

焦彬凱:《數據驅動的對外漢語輔助模式研究》,《語文建設》,2013年第10期。

庫瑪:《超越教學法:語言教學的宏觀策略》,陶健敏譯,北京:北京大學出版社,2013年。

庫瑪:《全球化社會中的語言教師教育:“知”、“析”、“識”、“行”和“察”的模塊模型》,趙楊、付玲毓譯,北京:北京大學出版社,2014年。

李潔:《語料庫數據驅動與大學英語自主學習》,《新課程研究》,2012年第12期。

藺志淵:《數據驅動模式:一種能有效提高學生學習能力的教育模式——基于大學英語精讀教學的案例分析》,《西華大學學報》(哲學社會科學版),2013年第4期。

劉玉山、胡志軍:《基于在線免費語料庫The Compleat Lexical Tutor的詞匯自主學習與評估》,《山東外語教學》,2012年第6期。

呂筱瓊:《DDL模式在詞匯搭配教學中的應用研究》,《西昌學院學報》(社會科學版),2011年第2期。

呂筱瓊:《論DDL教學法在詞匯深度知識教學中的應用》,《黑龍江教育學院學報》,2011年第5期。

邱大平、賈勤:《基于語料庫的語言自主學習中心資源建設研究》,《湖北工業大學學報》,2012年第3期。

沈嵐:《基于語料庫的大學英語詞匯習得及其實驗教學模式的構建》,《實驗技術與管理》,2014年第6期。

王萍、傅澤祿:《數據驅動決策系統:大數據時代美國學校改進的有力工具》,《中國電化教育》,2014年第7期。

威廉·馮·洪堡特:《論人類語言結構的差異及其對人類精神發展的影響》,姚小平譯,北京:商務印書館,1999年。

謝艷紅、潘宇平、張玉婷:《數據驅動教學法——二語語法教學的新視角》,《牡丹江教育學院學報》,2010年第4期。

熊薇薇:《數據驅動學習模式應用于英語寫作教學的實效研究》,《職業時空》,2014年第7期。

徐艷華:《大數據時代“有”字句對外漢語教學研究》,《數字化漢語教學》,2014年7月19日。

楊玲:《基于“數據驅動學習”的機輔寫作教學模式初探》,《現代教育技術》,2007年第8期。

楊小彬:《大數據對語言信息處理的挑戰》,《學習月刊》,2015年第11期。

俞燕明:《數據驅動詞匯教學實驗》,《大學英語》,2007年第2期。

俞燕明:《數據驅動詞匯教學:基于計算機和語料庫的研究性教學探索》,《外語電化教學》,2009年第126期。

曾子力、倪麗珠:《大數據驅動英語自主學習模式研究》,《信息與電腦》,2015年第21期。

張北鎮、周江林:《數據驅動學習的課堂實現模式研究》,《外語與外語教學》,2012年第3期。

張德鳳:《數據驅動模式在英語寫作教學中的運用》,《大學英語》,2013年第2期。

張玥杰、姚天順:《基于數據驅動技術在語料詞類分析中的作用》,《計算機科學》,1999年第1期。

甄鳳超:《語料庫數據驅動的外語學習——思想、方法和技術》,《外語界》,2015年第4期。

周冬梅:《數據驅動學習——教學模式的轉變》,《零陵學院學報》(教育科學),2003年第2期。

Alex,B.Test the limits of Data-driven Learning:Language Proficiency and Training.ReCALL,2009,21(1).

Alex,B.Data-driven Learning:Taking the computer out of the equation.Language Learning,2010,60(3).

Allwright,R.L.The importance of Interaction in classroom language learning.Applied linguistics,1984,(5).

Block,D.“A window on the classroom:classroom events viewed from different angles,”in K.M.Bailey and D.Nunan (eds.).Voices from the classroom:Qualitative Research in Language Classrooms.Cambridge:Cambridge University Press,1996.168-193.

Deci,E.L.&Ryan,R.M.Intrinsic Motivation and Self-motivation in Human Behavior.New York:Plenum Press,1995.35.

De-Certeau,M.Culture in the Plural.Minneapolis:university of Minnesota Press,1974.19.

Ellis,G.and B.Sinclair.Learning to Learn English:A Course in Learner Training.Teacher Handbook.Cambridge:Cambridge University Press,1989.10.

Gardner,H.Multiple Intelligence and Education.[EB/OL]http://infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences -and-education/.2016-4-17.

Garton,S.Teacher beliefs and interaction in the language classroom.In S.Garton and K.Richards(eds.)Professional Encounters in TESOL.London:Palgrave Macmillian,2008.67.

Gouws,F.E.Teaching and Learning through Multiple Intelligence in the Outcomes-based Educational Classroom.Africa Education Review,2008,4(2).

Hsu,W.C.&Li,C.H.A Competency-based Guided-learning Algorithm Applied on Adaptively Guiding E-learning.Interactive Learning Environments,2015,23(1).

Johns,T.From printout to handout:Grammar and Vocabulary Teaching in the Context of Data-driven Learning.in Alex,B.Data-driven Learning:Taking the computer out of the equation.Language Learning,2010,60(3).

Kam,C.L.H.&Newport,E L..Getting it rightby getting itwrong:When learners change languages.Cognitive Psychology,2009,(59).

Kirschner,P.&Sweller,J.&Clark,R.Why Minimal Guidance during Instruction Does not Work:An Analysis of the Failure of Constructivist,Discovery,Problem-based,Experiential,and Inquiry-based Teaching.Educational Psychologist,2006,(2).

Lamy,M.&Klarskov Mortensen,J.Using Concordance Program in the Modern Foreign Languages Classroom.in Alex,B.Data-driven Learning:Taking the computer out of the equation.Language Learning,2010,60(3).

Messelt,J.Data-driven Decision Making:A Powerful Tool for School Improvement.[EB/OL]http://docplayer.net/ 4271543-Data-driven-decision-making.htm l.2016-4-16.

Norton,B.Identity and Language Learning.London:Longman,2000,10-11.

Page,B.Letting GO—Taking Hold:A Guide to Independent Language Learning by Teachers for Teachers.London:CILT,1992.84.

Pajares,M.F.Teachers’beliefs and educational research:Cleaning up a messy construct.Review of Educational Research,1992,(62).

Sabine,B.Integrating CorpusWork into Secondary Education:From Data-driven Learning to Needs-driven Corpora.Re-CALL,2007,(3).

Slimani,A.The role of topicalization in classroom language learning.System,1989,(2).

Stevick,E.W.Teaching and Learning language.Cambridge:Cambridge University Press,1982.4.

Weedon,C.Feminist Practice and Poststructuralist Theory.London:Blackwell,1987.21.

A Study of Chinese-Driven Learning Based on the Big Data Perspective

LIDaipeng

(Overseas Education College Of Xiamen University,Xiamen 361102 China)

With the coming of the era of big data,the wholeworld will conducta tremendous change.The revolutionary glory projects the field of education will result in the transformation of traditional education concept andmodel.In the lightof teaching Chinese as second language,big data will provide a new perspective for its research:the learning process will be leaded by big data,the content and method of teaching will be decided by the data-driven decision system and Chinese teachingwill be improved by the data-driven learning model.Therefore,big data will be important driving force of the development of teaching Chinese as second language to the new stage.

Big Data;Data-driven Learning;Data-driven Decision;TCS

H195

:A

:2221-9056(2017)02-0205-13

10.14095/j.cnki.oce.2017.02.008

2016-05-17

李代鵬,廈門大學海外教育學院中國語言文學(對外漢語教學)研究生,研究方向為對外漢語教學。Email:1032294493@qq.com