19世紀(jì)末英國(guó)家庭兒童虐待問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)與整治

周真真

(杭州師范大學(xué) 人文學(xué)院,浙江 杭州 311121)

19世紀(jì)末英國(guó)家庭兒童虐待問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)與整治

周真真

(杭州師范大學(xué) 人文學(xué)院,浙江 杭州 311121)

兒童作為家庭的私有財(cái)產(chǎn)一直不在政府和社會(huì)關(guān)注的視野之內(nèi)。然而,19世紀(jì)末家庭中的兒童虐待問(wèn)題引起了英國(guó)社會(huì)的普遍關(guān)注,社會(huì)不同力量圍繞這一問(wèn)題作出了不同的努力,并最終促成了1889年《防止虐待和保護(hù)兒童法》的出臺(tái)。防止虐待兒童成為19世紀(jì)末英國(guó)社會(huì)的一項(xiàng)重要工作,但與以往不同的是,它是在兒童權(quán)利的名義下進(jìn)行的。兒童虐待問(wèn)題成為英國(guó)兒童權(quán)利觀念誕生的一個(gè)突破口。

英國(guó);兒童;虐待;《防止虐待和保護(hù)兒童法》

兒童虐待現(xiàn)象自古有之,工業(yè)革命后童工虐待最早引起人們的關(guān)注,但家庭中的兒童虐待一直不在英國(guó)社會(huì)和政府的關(guān)注視野內(nèi)。然而,19世紀(jì)的最后20年,它突然成為引起英國(guó)社會(huì)普遍關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題。家庭中的兒童虐待為何在19世紀(jì)末才被發(fā)現(xiàn)?當(dāng)時(shí)的人為解決這一問(wèn)題又做出了哪些努力?

國(guó)外學(xué)術(shù)界早在上世紀(jì)50年代就關(guān)注到兒童虐待問(wèn)題,既有豪斯頓對(duì)兒童虐待的總體性論述[1],又有艾倫對(duì)全英防止虐待兒童協(xié)會(huì)(NSPCC)的個(gè)案研究[2]。關(guān)于家庭兒童虐待為何在19世紀(jì)末成為英國(guó)社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn),喬治·貝爾莫從文化和道德角度進(jìn)行了深入分析,認(rèn)為19世紀(jì)末父母權(quán)威的下降和對(duì)中產(chǎn)階級(jí)文化發(fā)展的擔(dān)憂使得家庭中的兒童虐待逐漸成為一個(gè)不可忽視的社會(huì)問(wèn)題,并重點(diǎn)論述了社會(huì)慈善對(duì)此所做的努力。[3]亨德里克在《1872-1989年英格蘭的兒童福利》中以及其他一些有關(guān)兒童福利、兒童立法的研究成果中大多沿用了貝爾莫的觀點(diǎn)。[4](PP.49-59)我國(guó)史學(xué)界對(duì)這一問(wèn)題的研究幾乎沒(méi)有。本文在上述研究成果的基礎(chǔ)上,利用《泰晤士報(bào)》、漢薩議會(huì)文件等原始資料,主要從兒童正義和權(quán)利的角度考察19世紀(jì)末家庭中兒童虐待的發(fā)現(xiàn)與解決,以深入理解這一時(shí)期英國(guó)社會(huì)兒童觀念的變化以及普遍兒童福利的開(kāi)啟。

一、19世紀(jì)末兒童虐待問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)

兒童虐待是一個(gè)非常寬泛的概念,一般而言它是指對(duì)兒童有義務(wù)撫養(yǎng)、監(jiān)管及有操縱權(quán)的人作出的對(duì)兒童的健康、生存、生長(zhǎng)發(fā)育及尊嚴(yán)造成實(shí)際的或潛在的傷害行為。*此為1999年世界衛(wèi)生組織(WHO)對(duì)兒童虐待的界定。不過(guò),這一概念在19世紀(jì)末的英國(guó)略有不同。1881年,柴郡牧師喬治·斯代特在寫(xiě)給利物浦一份報(bào)紙的信中對(duì)當(dāng)時(shí)家庭中的兒童虐待進(jìn)行了大致分類(lèi):有意虐待,表現(xiàn)為毆打、使挨餓及經(jīng)常性的傷害;無(wú)意虐待,表現(xiàn)為漠視孩子的身體需求,給孩子變質(zhì)或不適當(dāng)?shù)氖澄铮慌既慌按蛘呤呛鲆暎憩F(xiàn)為由父母醉酒、閑談引起的傷害、燒傷、燙傷、摔倒等。[5]本文亦延用斯代特的觀點(diǎn)將兒童虐待主要?dú)w為對(duì)兒童身體的傷害以及對(duì)兒童衣食和健康教育的忽視。

兒童虐待一直存在于英國(guó)歷史中,例如1861年蘭開(kāi)夏郡的兩名八歲男孩將一個(gè)兩歲的幼童毆打溺死,但當(dāng)時(shí)的公眾和媒體對(duì)此事反應(yīng)平靜,法官在定罪量刑時(shí)考慮到他們“完全被社會(huì)忽視也沒(méi)能收到任何教育”,最終只判處他們?cè)谏俟芩?年。[6](PP.267-268)這件事一方面說(shuō)明了兒童生命的不受重視,另一方面也說(shuō)明了父母并沒(méi)有因?yàn)楹鲆晫?duì)子女的管教而受到社會(huì)譴責(zé)。這種情況到19世紀(jì)末發(fā)生了重要的改變。虐待兒童的事件不斷進(jìn)入人們的眼簾。1883年,利物浦一個(gè)名叫海倫·哈里肯的女孩的受虐案例引起了英國(guó)公眾的極大關(guān)注。她的父親用拳頭毆打她的臉,她的母親向警察舉報(bào)了這件事。父親被捕并被判處了3個(gè)月監(jiān)禁,因?yàn)樵诜ㄍド虾愖虾诘难劬湍[脹的臉有力地說(shuō)明了整個(gè)事件的性質(zhì)。在自己的家里打自己的孩子還要受處罰?!很多報(bào)紙報(bào)道了這一判決,并發(fā)表了各種各樣的評(píng)論。[2](P.18)1884年,德比郡的克萊夫人把熱撥火棍放到女兒的腹股溝;1887年,一個(gè)七歲的男孩詹姆斯因偷表而遭受了嚴(yán)重鞭打;同年4月,《兒童衛(wèi)報(bào)》報(bào)道了雷納德·查理斯女士用橡膠管鞭打女兒的事件。[3](P.84)類(lèi)似事件層出不窮,引起人們的震驚。

一些慈善組織處理虐待兒童案例的數(shù)量也顯示了這一問(wèn)題的嚴(yán)重性。以1883年成立的利物浦防止虐待兒童協(xié)會(huì)為例,“在協(xié)會(huì)成立的前6個(gè)月就處理了211個(gè)案例,幫助了至少378個(gè)兒童。在這些案例中,50個(gè)兒童涉及暴力,106人嚴(yán)重忽視,210人乞討、流浪和露宿,以及12人不道德。”[7]1884年成立的倫敦防止虐待兒童協(xié)會(huì)在成立之初通過(guò)大量的案例向社會(huì)展示虐待兒童問(wèn)題的嚴(yán)重。“在過(guò)去的15個(gè)月中,倫敦防止虐待兒童協(xié)會(huì)處理了258個(gè)不同類(lèi)型的虐待兒童案件。……”[8](P.1122)而據(jù)統(tǒng)計(jì),倫敦協(xié)會(huì)在工作的前5年共處理了1521起虐待兒童的案例。除少數(shù)暴力外,絕大多數(shù)虐待案例表現(xiàn)為兒童無(wú)法得到必要的衣食而被迫乞討流浪。

面對(duì)諸多觸目驚心的虐待案例,來(lái)自英國(guó)社會(huì)方方面面的人都加入到對(duì)這一問(wèn)題的關(guān)注和討論中。Andrew Mearns作為19世紀(jì)末英國(guó)社會(huì)最流行的小冊(cè)子TheBitterCryofOutcastLondon的作者,將兒童的苦難看作是英國(guó)最嚴(yán)重的社會(huì)問(wèn)題。牧師喬治·斯代特早在1881年就在報(bào)紙上呼吁成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)保護(hù)兒童的組織,同年夏天他還寫(xiě)信給沙夫次伯利勛爵,希望能夠得到他在立法上的支持。沙夫次伯利勛爵雖然認(rèn)同兒童虐待的罪惡是巨大的、無(wú)可爭(zhēng)議的,但是他又認(rèn)為兒童虐待具有隱私性、內(nèi)在性和居家性,超出了立法所及的范圍[4](P.50),因而拒絕了斯代特希望通過(guò)立法保護(hù)兒童免受虐待的建議。沙夫次伯利勛爵的觀點(diǎn)代表了當(dāng)時(shí)社會(huì)的一種典型看法,即家庭是神圣不可侵犯的,家庭中的兒童虐待雖然普遍存在,卻是政府無(wú)能為力的領(lǐng)域。

議員芒德勒(A.J.Mundella)早在1873年就引入了一個(gè)保護(hù)兒童的議案,但是由于該議案表達(dá)了一種遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出對(duì)嬰兒?jiǎn)栴}的關(guān)心并提出了更廣泛的干預(yù)和監(jiān)督,被認(rèn)為已威脅到父母的權(quán)利,未能走到議會(huì)討論階段就流產(chǎn)。

自由黨人塞繆爾·斯密斯,作為中產(chǎn)階級(jí)的典型代表,強(qiáng)調(diào)導(dǎo)致兒童虐待發(fā)生的個(gè)體家庭的過(guò)失與責(zé)任,他認(rèn)為理想的中產(chǎn)階級(jí)家庭正處于危險(xiǎn)中,虐待兒童即是一個(gè)特殊的威脅,幫助兒童可以打破貧窮的循環(huán)。

19世紀(jì)以兒童為中心的文學(xué)作品的數(shù)量之多及其所表達(dá)的對(duì)兒童的感懷也反映了社會(huì)對(duì)兒童問(wèn)題的關(guān)注。英國(guó)批判現(xiàn)實(shí)主義小說(shuō)家狄更斯的小說(shuō)反映和加強(qiáng)了在一個(gè)日益物質(zhì)化的世界,兒童作為情感存儲(chǔ)中心的形象。伊麗莎白·勃朗寧在其著作《兒童的哭泣》(1843)中揭示了兒童的苦難。19世紀(jì)末,托馬斯·哈代在其《卡斯特橋市長(zhǎng)》小說(shuō)中有失業(yè)打草工亨查德賣(mài)掉其女的描述,在《無(wú)名的裘德》《德伯家的苔絲》中也有對(duì)兒童受到不公正對(duì)待的細(xì)致描述。

19世紀(jì)末倫敦各大報(bào)紙?jiān)诒Wo(hù)兒童上的活躍也是當(dāng)時(shí)社會(huì)對(duì)虐待兒童問(wèn)題態(tài)度的一種生動(dòng)寫(xiě)照。《派爾-麥爾公報(bào)》在宣傳反虐代表人物本杰明·沃夫的觀點(diǎn)上是無(wú)與倫比的。其他一些報(bào)紙則通過(guò)為倫敦防止虐待兒童協(xié)會(huì)提供論壇來(lái)表達(dá)它們的支持。例如,《泰晤士報(bào)》在防止虐待兒童的宣傳上發(fā)揮了廣泛的作用,當(dāng)其通訊記者撰文抗議亨利·威廉博士用馬鞭懲罰其女兒時(shí),便立刻通知沃夫,請(qǐng)他在原文的旁邊發(fā)表一篇解釋性的注釋文。此外,支持防止虐待兒童工作的報(bào)紙還有《每日新聞報(bào)》《真理報(bào)》《城市報(bào)》《基督報(bào)》《衛(wèi)報(bào)》以及《周日雜志》等。[3](PP.83-84)

二、兒童虐待得以發(fā)現(xiàn)的原因

19世紀(jì)末的兒童虐待并不是英國(guó)歷史上最嚴(yán)重的時(shí)期。勞倫·斯通曾指出,十六七世紀(jì)的英國(guó)有更多的兒童遭受更多的體罰。*這與都鐸-斯圖亞特時(shí)期的規(guī)訓(xùn)教育理念和清教徒對(duì)紀(jì)律的嚴(yán)苛要求有關(guān)。直到工業(yè)化后兒童成為家庭收入的一個(gè)來(lái)源、社會(huì)勞動(dòng)力的一個(gè)組成部分,童工虐待才成為英國(guó)社會(huì)首先關(guān)注到的兒童問(wèn)題,為此英國(guó)還頒布了《童工法》。不過(guò),家庭中的兒童虐待從未引起社會(huì)的普遍關(guān)注,這是因?yàn)榧彝ゲ豢汕址傅膫鹘y(tǒng)使父母對(duì)子女擁有絕對(duì)的權(quán)利,任何干預(yù)都被看作是對(duì)個(gè)人權(quán)利的侵犯。然而19世紀(jì)80年代,這一情況發(fā)生了巨大變化,人們對(duì)虐待兒童現(xiàn)象變得愈發(fā)不可容忍,這與英國(guó)社會(huì)情況的變化有關(guān)。

19世紀(jì)英國(guó)掀起了一股貧困調(diào)查的熱潮,查理·布思、希博姆·朗特里等人的調(diào)查報(bào)告相繼出版。這些關(guān)于窮人生活狀況的報(bào)告中生動(dòng)描述了窮人擁擠的生存環(huán)境、兒童的骯臟和對(duì)兒童的忽視等問(wèn)題。人們發(fā)現(xiàn)兒童苦難是駭人聽(tīng)聞的,許多孩子從一出生就受到虐待和忽視,他們衣衫襤褸骯臟,從未離開(kāi)過(guò)他們生活的那個(gè)小地方,并繼承了酗酒、放蕩的父母的不道德行為。這些調(diào)查和出版物的宣傳引起了公眾對(duì)兒童忽視的日益關(guān)注。與此同時(shí)許多人也認(rèn)為,關(guān)注兒童是解決貧困的一個(gè)更有效途徑。對(duì)成人的幫助常常導(dǎo)致依賴,削弱他們的獨(dú)立性,使他們走上貧困的道路。然而,兒童是天真的、無(wú)助的,又是未發(fā)育成形的個(gè)體。如果賦予兒童勤奮工作、節(jié)儉和負(fù)責(zé)的公民原則,他們很可能擺脫其父母所陷入的貧窮和道德敗壞的境況。成人問(wèn)題看似難以處理,但是通過(guò)提高對(duì)兒童生活的關(guān)心則有可能使窮人的生活得到改善。因而通過(guò)幫助兒童擺脫虐待和忽視有可能防止貧窮在窮人生活中的惡性循環(huán)。

兒童虐待問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)更是與19世紀(jì)末英國(guó)社會(huì)對(duì)兒童認(rèn)識(shí)的變化,特別是兒童權(quán)利觀念的誕生密不可分。中世紀(jì)以前社會(huì)的兒童觀念很淡薄,基督教認(rèn)為兒童身上有一種與生俱來(lái)的原罪,只有通過(guò)父母的強(qiáng)制管教才能盡早地拯救兒童。文藝復(fù)興時(shí)期人們開(kāi)始認(rèn)為兒童關(guān)系到國(guó)家的未來(lái),應(yīng)重視兒童的早期教育。18世紀(jì)末,受盧梭《愛(ài)彌兒》思想的影響,英國(guó)社會(huì)開(kāi)始認(rèn)為童年是人生中獨(dú)立而獨(dú)特的階段,有其特殊的品質(zhì)。工業(yè)或其他行業(yè)中讓兒童過(guò)度勞動(dòng)是對(duì)人性的摧殘,也是對(duì)兒童生而具有的權(quán)利的侵犯。[9]到維多利亞晚期,兒童被看作是經(jīng)濟(jì)、政治以及社會(huì)發(fā)展計(jì)劃包括帝國(guó)的維持和英吉利民族的優(yōu)越性所必需的一部分。兒童的將來(lái)經(jīng)常被用于有關(guān)降低貧困和國(guó)家對(duì)公民負(fù)有責(zé)任等原則問(wèn)題的辯護(hù)。[10](PP.747-768)社會(huì)需要保護(hù)兒童使其免受成年人腐化的影響。工人階級(jí)生活水平的改善也使得兒童由家庭經(jīng)濟(jì)的支持者,逐漸變成了依賴家庭經(jīng)濟(jì)來(lái)?yè)狃B(yǎng)的消費(fèi)者,兒童的情感價(jià)值得到強(qiáng)調(diào)。這就使兒童的家庭地位和社會(huì)地位大大提高,他們成為民族未來(lái)的希望,學(xué)校教育也逐漸成為兒童生活的主宰。兒童作為社會(huì)中的一個(gè)特殊群體日益受到關(guān)注,一些熱心人開(kāi)始為改善這些兒童的各種不幸遭遇而奔走。人們不僅認(rèn)為兒童是貧窮、虐待和忽視的受害者,在某種程度上這些不幸的孩子對(duì)社會(huì)也是一種威脅。以各種方式被忽視的孩子是不滿的動(dòng)亂分子的來(lái)源,而開(kāi)心滿足的孩子則是國(guó)家的棟梁。[11](P.191)保護(hù)兒童免受虐待的重要性逐漸得到社會(huì)的認(rèn)可。

與兒童認(rèn)識(shí)發(fā)展相伴隨的是英國(guó)在19世紀(jì)末出現(xiàn)了兒童權(quán)利觀念。保護(hù)兒童本質(zhì)上需要對(duì)兒童權(quán)利的認(rèn)可。兒童權(quán)利可謂是人權(quán)的一種延伸。19世紀(jì)英國(guó)流行的人權(quán)觀念的代表是早期洛克的思想。洛克認(rèn)為“人自然地處于‘一種完備無(wú)缺的自由狀態(tài)’和‘一種平等狀態(tài)’,每個(gè)人都有自由和平等的自然權(quán)利。……人們既然都是平等獨(dú)立的,任何人不得侵害他人的生命、健康、自由和財(cái)產(chǎn)”[12](P.100)。所以洛克人權(quán)思想的核心便是:生命、健康、自由和財(cái)產(chǎn)。兒童作為人的一部分,在邏輯上同樣享有上述人權(quán)。但是兒童因?yàn)樽陨淼娜跣『筒怀墒煊志哂袠O大的特殊性,因而當(dāng)人權(quán)延伸到兒童身上時(shí),它又發(fā)生了一定的變化。首先,兒童權(quán)利的行使主體不是兒童自身,而是由父母代為行使。洛克對(duì)此也有所論述。“盡管兒童應(yīng)該享有平等,但他們并非出生于這種(自然自由)完全平等的狀態(tài)。兒童出生在這個(gè)世界上時(shí),便受父母的某種統(tǒng)治和管教權(quán)力的支配。此種支配有如襁褓一樣包裹并支持著嬰幼兒時(shí)期的兒童。隨著兒童的發(fā)育成長(zhǎng),年齡和理性松開(kāi)這種襁褓直到褪去,最終使人能夠自由支配自己。”[13](P.160)雖然在洛克的觀點(diǎn)下兒童受制于父權(quán),但是父母對(duì)于兒女的支配只是因?yàn)閮号碇悄芰Ρ∪醵坏靡训臋?quán)宜之計(jì),當(dāng)兒童能夠運(yùn)用自己的理性或者達(dá)到一種知識(shí)狀態(tài)時(shí),也就是能夠像生活在法律之下的自由人那樣理解和懂得法律時(shí),這種支配和統(tǒng)治就告終止。[14]洛克明確承認(rèn)了兒童權(quán)利的存在,只是它要通過(guò)父母來(lái)實(shí)現(xiàn),這無(wú)疑是兒童權(quán)利觀念的一大進(jìn)步,也解釋了父母權(quán)利為何如此難以突破。

19世紀(jì)英國(guó)著名的哲學(xué)家、社會(huì)學(xué)家斯賓塞,不僅在理論上認(rèn)可洛克的思想,而且明確認(rèn)為兒童具有表達(dá)自己意愿的能力,理應(yīng)和成人一樣受到平等的對(duì)待,并得到社會(huì)的認(rèn)可和尊重。在實(shí)踐中,他首先在教育上承認(rèn)了兒童的主體地位。他認(rèn)為:“每一個(gè)孩子都希望得到被信任的機(jī)會(huì)、被重視的機(jī)會(huì)、與他人平等的機(jī)會(huì)”,“父母和老師,不但不應(yīng)該否定兒童的思考,反而應(yīng)該像尊重自己的思考一樣,尊重孩子們可貴的思考”。[15]對(duì)兒童權(quán)利主體地位的認(rèn)可是兒童權(quán)利觀念的核心,這是19世紀(jì)的一個(gè)飛躍。

與此同時(shí),兒童是一個(gè)柔弱的、易受傷害的群體,兒童權(quán)利觀念的另一個(gè)重要方面是強(qiáng)調(diào)其理應(yīng)受保護(hù)的一面。盧梭首先論述了這一觀點(diǎn),他認(rèn)為在人生的秩序中,童年有它的地位,且兒童自由的獲得是與其成長(zhǎng)相伴隨的,但不能讓他因?yàn)橥甑娜崛醵芡纯唷16](P.70)這一思想被英國(guó)19世紀(jì)90年代的“兒童研究運(yùn)動(dòng)”繼承并發(fā)揚(yáng)。它使“童年”得到前所未有的研究和關(guān)注,學(xué)者們不僅認(rèn)為童年是根本區(qū)別于成年的人生階段,而且認(rèn)為童年是由不同的階段組成,兒童在每一階段都有其特點(diǎn)與需求。[17]這客觀上也有助于確立兒童獨(dú)特的主體地位。英國(guó)社會(huì)開(kāi)始將兒童與成人區(qū)分開(kāi)來(lái),并認(rèn)為政府應(yīng)該頒布保護(hù)兒童的專(zhuān)門(mén)法律。

還有一位在兒童權(quán)利觀發(fā)展道路上至關(guān)重要的人物,他就是19世紀(jì)英國(guó)著名的哲學(xué)家約翰·密爾,他通過(guò)論自由批評(píng)了父母對(duì)兒童權(quán)力的不合理。英國(guó)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的變革,到19世紀(jì)已建立起牢固的法治和民主,但19世紀(jì)的英國(guó)又是一個(gè)極為保守、社會(huì)風(fēng)俗干涉?zhèn)€人自由的社會(huì),所以密爾開(kāi)始思考個(gè)人權(quán)利與社會(huì)權(quán)力的問(wèn)題,他認(rèn)為社會(huì)干預(yù)個(gè)人自由的唯一標(biāo)準(zhǔn)就是他的行為對(duì)他人造成傷害。他說(shuō):“在子女問(wèn)題上對(duì)自由理念的誤用,卻真正成為國(guó)家履行自身義務(wù)的障礙。人們幾乎總是認(rèn)為,誰(shuí)的孩子就是誰(shuí)的一部分,如果法律稍微干涉到家長(zhǎng)對(duì)子女所具有的絕對(duì)的、排他的控制權(quán)力,他們就會(huì)感到嫉恨不安,甚至比他們自己的行為自由受到干涉時(shí)反應(yīng)還要強(qiáng)烈。人類(lèi)對(duì)權(quán)力的珍視,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)對(duì)自由的珍視。”[18](P.102)他認(rèn)為父母過(guò)于強(qiáng)調(diào)對(duì)子女的權(quán)利,而忽視了子女作為個(gè)體應(yīng)享有的自由。父母權(quán)利的實(shí)施危害到了子女的自由和個(gè)體利益。同時(shí),他認(rèn)為國(guó)家忽視了自己在家庭關(guān)系方面的義務(wù)的履行,呼吁政府進(jìn)行法律干預(yù)以保護(hù)那些不受保護(hù)的人。密爾的名言:家庭專(zhuān)制者的家庭生活是法律需要干預(yù)的最緊要的事情之一。[19](PP.957-958)可以說(shuō),密爾的自由思想突破了父母權(quán)利的限制、強(qiáng)調(diào)了作為兒童權(quán)利主體應(yīng)有的自由,豐富與發(fā)展了兒童權(quán)利觀念。

伴隨著人們對(duì)生命、自由、平等的追求和尊重,社會(huì)對(duì)那些違背行為愈發(fā)不能容忍。到“19世紀(jì)末,兒童被看作是民族的未來(lái),他們的福利成為帝國(guó)規(guī)劃的重要一部分”。[20](P.1)這時(shí)期的兒童權(quán)利觀念又是與他們作為將來(lái)公民的角色聯(lián)系在一起的,兒童與正義的聯(lián)合被看作是國(guó)家建設(shè)和保護(hù)公民權(quán)的一種聲明。因而,防止虐待、保護(hù)兒童不僅是確保國(guó)家的將來(lái),還是為了兒童的正義。

三、對(duì)兒童虐待問(wèn)題的整治

那么如何解決兒童虐待問(wèn)題?19世紀(jì)末,濟(jì)貧法對(duì)兒童傳統(tǒng)的嚴(yán)苛救濟(jì)方式遭到質(zhì)疑,英國(guó)在解決這一問(wèn)題上的一個(gè)最大特點(diǎn)是立足于兒童理應(yīng)具有在家庭中受到合理對(duì)待的權(quán)利,即要賦予兒童應(yīng)有的正義與權(quán)利。因而,通過(guò)法律途徑保護(hù)兒童免受虐待成為不同社會(huì)力量努力的一個(gè)共同方向。

其實(shí)針對(duì)英國(guó)社會(huì)中的兒童虐待問(wèn)題,英國(guó)政府曾出臺(tái)過(guò)一些具體的措施。1853年,英國(guó)政府頒布了禁止對(duì)婦女和兒童實(shí)施暴力的法令,但這一法令僅局限于對(duì)婦女遭受暴力的討論,在實(shí)際操作中幾乎完全排除了兒童。人們不敢或是傾向于不指控對(duì)兒童的暴力行為。1868年濟(jì)貧法修正案第37條給予了濟(jì)貧委員會(huì)檢舉忽視兒童的父母的權(quán)利,且其他機(jī)構(gòu)可以在濟(jì)貧法下以很輕的罪或品行不端對(duì)他們提出裁決。但裁決必須使陪審團(tuán)確信被檢舉人實(shí)際上具有為其孩子提供充足衣食、醫(yī)療和住所的途徑,還需表明受害者的健康受到嚴(yán)重傷害的證據(jù),最后作為可起訴的犯罪,兒童忽視還需要在季度法庭而不是治安法庭進(jìn)行審理,犯罪的發(fā)現(xiàn)和糾正從而大大延遲了。[3](P.80)這種狀況使對(duì)忽視兒童父母的懲罰難以實(shí)行,而濟(jì)貧法官員也不情愿懲罰父母,很少檢舉父母。要改變這種狀況,必須頒布專(zhuān)門(mén)的法律。

19世紀(jì)末,社會(huì)道德的腐化引起了維多利亞人的恐慌,于是英國(guó)產(chǎn)生了道德改革運(yùn)動(dòng),對(duì)社會(huì)中的道德缺失現(xiàn)象進(jìn)行整治。道德改革者們認(rèn)為道德缺失與兒童虐待也有著強(qiáng)烈的關(guān)系。例如利物浦的棉布制造商、慈善家、議員塞繆爾·斯密斯認(rèn)為,虐待兒童是一種不道德的體現(xiàn),偏離了不容置疑的家庭規(guī)范,必須予以制止。“唯有透過(guò)強(qiáng)調(diào)家庭生活,方能達(dá)到城市內(nèi)及受剝削窮人的道德重整。”[21]對(duì)家庭生活的關(guān)注使社會(huì)增強(qiáng)了對(duì)虐待兒童問(wèn)題的關(guān)切。防止虐待兒童不僅起到了匯聚社會(huì)力量的作用,而且以道德改革的引擎而著稱。道德改革者亦希望通過(guò)立法來(lái)加強(qiáng)父母的責(zé)任、防止虐待的發(fā)生。

在為兒童尋求正義和權(quán)利的道路上,以倫敦防止虐待兒童協(xié)會(huì)為代表的慈善組織發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。虐待兒童問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)使英國(guó)社會(huì)出現(xiàn)了致力于此問(wèn)題的專(zhuān)門(mén)組織。利物浦防止虐待兒童協(xié)會(huì)最早成立,隨后伯明翰和布里斯托爾也成立了類(lèi)似協(xié)會(huì),到1889年全英已經(jīng)有三十多個(gè)類(lèi)似組織出現(xiàn)。倫敦協(xié)會(huì)在防止虐待兒童問(wèn)題上發(fā)揮了積極的主導(dǎo)作用,其首要目標(biāo)就是要引起公眾對(duì)這一問(wèn)題的重視。協(xié)會(huì)工作的主要內(nèi)容是其檢察員對(duì)虐待兒童案件進(jìn)行調(diào)查、警告、起訴和監(jiān)督。他們有詳細(xì)的工作報(bào)告,記錄兒童生活狀況的各種細(xì)節(jié)、犯罪行為的具體信息及事實(shí)證據(jù)的收集、采取行動(dòng)的記錄等。這些詳細(xì)的記錄體系和廣泛周密的統(tǒng)計(jì)數(shù)字為協(xié)會(huì)帶來(lái)了特殊的權(quán)威。協(xié)會(huì)還創(chuàng)辦了自己的刊物《兒童衛(wèi)報(bào)》,通過(guò)在頭版頭條刊登有關(guān)虐待悲慘狀況的報(bào)道,引起了社會(huì)對(duì)虐待兒童現(xiàn)象的道德憤怒和激烈辯論。

然而,倫敦協(xié)會(huì)發(fā)現(xiàn)法律限制使其無(wú)法順利開(kāi)展工作。英國(guó)的第一個(gè)兒童虐待案例是由皇家防止虐待動(dòng)物協(xié)會(huì)被受理的,法庭將這個(gè)孩子稱為“小動(dòng)物”,因?yàn)橛?guó)沒(méi)有保護(hù)兒童免受虐待的法律。在當(dāng)時(shí)殺死兒童只是很小的犯罪,兒童的生命甚至沒(méi)有男人的錢(qián)包或者是靴子等個(gè)人私有物所享有的保障。于是,在本杰明·沃夫的帶領(lǐng)下,協(xié)會(huì)積極地推動(dòng)兒童立法,希望用嚴(yán)格的法律限制虐待兒童。沃夫是19世紀(jì)末保護(hù)兒童的最重要的代表人物之一。他認(rèn)為,兒童是按照上帝的形象構(gòu)造的,具有快樂(lè)和幸福的不可估量的能力,是人類(lèi)與上帝的外在聯(lián)系。但是孩子又是最無(wú)助的,因而需要特別的保護(hù)。傷害兒童不僅是殘忍的而且是邪惡的,國(guó)家應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)兒童事務(wù)的干預(yù)。1872年他寫(xiě)了一本名為《監(jiān)獄的搖籃》(TheGaolCradle)的書(shū),并送到每一位地方法官手中,書(shū)中他描述了在貧困和錯(cuò)誤的社會(huì)懲罰體系下的年輕受害者,以及當(dāng)時(shí)濟(jì)貧院和濟(jì)貧法的不公正,呼吁廢除少年監(jiān)禁。[22](PP.12-13)到1880年這本書(shū)已先后出版四次。他認(rèn)為兒童案例要有單獨(dú)的法庭審理,建議改善司法程序,建立專(zhuān)門(mén)的兒童法庭來(lái)處理有關(guān)兒童的案件。因而,以政府立法的形式保護(hù)兒童是他的一個(gè)重要思想。協(xié)會(huì)的宗旨即是要賦予兒童權(quán)利,為其尋求正義。“我們要努力表明的是,英國(guó)兒童是公民,擁有權(quán)利。”[23]協(xié)會(huì)認(rèn)為虐待兒童現(xiàn)象在社會(huì)各階層都是存在的,“它與環(huán)境和收入沒(méi)有直接聯(lián)系,它是那些自私、慍怒、怯懦的兒童厭惡者的行為”。[8]協(xié)會(huì)在很大程度上構(gòu)建了英國(guó)社會(huì)最初的兒童權(quán)利觀念,并在議會(huì)內(nèi)外呼吁立法,以其實(shí)際行動(dòng)中將這一觀念傳播開(kāi)來(lái)。

政府中也有越來(lái)越多的人為此努力。“1888年8月10日,芒德勒、約翰·莫利、斯塔福德·諾斯科特爵士、亨利·詹姆斯爵士、塞繆爾·斯繆斯、羅伯特·富勒爵士、羅伯特·里德爵士、坎寧向議會(huì)提出了《防止虐待兒童議案》(第378號(hào)議案)。”*英國(guó)議會(huì)漢薩文件:防止虐待兒童議案(第378號(hào)),Cruelty to Children (Prevention) Bill, HC Deb 10 August 1888, vol 330, c377. http://hansard.millbanksystems.com/commons/1888/aug/10/cruelty-to-children-prevention-bill#column_377.為了使這項(xiàng)議案更容易地在議會(huì)通過(guò),議案的支持者們利用現(xiàn)有法律的措辭來(lái)建構(gòu)議案的條款,議員芒德勒在下院中積極為之辯護(hù)。“10 000份名為‘帝國(guó)立法和街道兒童’的小冊(cè)子在流傳,英格蘭的每一個(gè)公司都收到了一份。因此,代表了4 000 000多人的87個(gè)公司向議會(huì)請(qǐng)?jiān)钢С诌@項(xiàng)議案。與這份小冊(cè)子一起的還有一封包含12大頁(yè)紙的信被送到了每一位議員的手中,以說(shuō)明這項(xiàng)議案的必要性,闡明并辯護(hù)每一項(xiàng)條款,援引一個(gè)接一個(gè)的例子論證法律的無(wú)力。”[2](P.30)這封信是在首席檢察官的建議下書(shū)寫(xiě)的,因而非常具有說(shuō)服力。

這項(xiàng)議案將使政府得以干預(yù)家庭,毫無(wú)疑問(wèn)改變了兒童在家庭中的身份地位,也挑戰(zhàn)了英國(guó)人傳統(tǒng)的家庭道德觀念,因而在議會(huì)內(nèi)外引起了巨大的反響和激烈的討論。許多人認(rèn)為議案不僅干涉了家庭,更是對(duì)父母權(quán)利的挑釁。兒童虐待問(wèn)題的私人性和居家性使得議案的通過(guò)極為艱難。沃夫更是花費(fèi)了大量的時(shí)間在下院進(jìn)行游說(shuō)以獲得議員們的支持。沃夫不僅向議會(huì)展示了兒童遭遇了何等的虐待,更是明確提出了新法律應(yīng)該包括的要點(diǎn)。[24]沃夫的努力被譽(yù)為“英雄般的工作”。[25]

四、1889年《防止虐待和保護(hù)兒童法》的出臺(tái)

在克服了重重困難后,1889年8月9日,議案被批準(zhǔn),《防止虐待和保護(hù)兒童法》誕生。1889年法是英國(guó)有史以來(lái)第一個(gè)保護(hù)兒童免受虐待和忽視的法律。“這項(xiàng)立法因?yàn)樵趦和@I(lǐng)域的極端重要性,后被稱之為‘兒童憲章’,……法令分為兩部分,第一部分也是更為重要的一部分是關(guān)于對(duì)待兒童問(wèn)題,第二部分是關(guān)于兒童雇傭問(wèn)題。”[2](P.30)

1889年法首先將虐待兒童廣泛界定為任何“可能導(dǎo)致對(duì)兒童健康不必要的痛苦或傷害”,被判此等罪過(guò)的人將會(huì)遭受3個(gè)月至2年的刑罰并伴之以25—100磅的罰款。如果兒童已經(jīng)投保,迫害者將承擔(dān)那部分保險(xiǎn)金,罰款增至200鎊并入獄兩年。任何兒童的監(jiān)護(hù)人或者是委托人,不管是不是父母,都有責(zé)任正確地對(duì)待兒童。而在1889年法之前,英國(guó)的法律對(duì)兒童的各種苦難視而不見(jiàn),只有在重大的刑事犯罪如謀殺、過(guò)失殺人和嚴(yán)重的身體傷害或亂倫等發(fā)生后法律才會(huì)準(zhǔn)備介入。所以該法擴(kuò)大了對(duì)兒童犯罪的范圍,并第一次使政府介入父母與子女的關(guān)系,將虐待和忽視兒童認(rèn)定為法定的犯罪,否定了兒童是父母私有財(cái)產(chǎn)的觀念。

其次,1889年法還在法律程序上取得了兩項(xiàng)深遠(yuǎn)的變化。首先,“這項(xiàng)法律使地方法官有授予‘任何真誠(chéng)地致力于兒童利益的人’在一名警官的陪同下進(jìn)入私人家庭,并在授權(quán)許可的條件下可以將兒童帶走的權(quán)利。那些被判虐待兒童的父母的監(jiān)護(hù)權(quán)可以轉(zhuǎn)移到親戚或者是其他‘合適的人’那里——這實(shí)際上意味著,交給工業(yè)學(xué)校或慈善機(jī)構(gòu)那里。”[26](P.110)即在案例審判之前,法庭有權(quán)下令將受虐兒童從家中帶走,并委托給那些能夠并且愿意照顧他們的個(gè)人或者是機(jī)構(gòu)。另一項(xiàng)重要進(jìn)步是如果存在合理的對(duì)兒童狀況的懷疑,警察即可被許可進(jìn)入其家庭,并可以讓醫(yī)生檢查兒童的身體以證明其發(fā)現(xiàn),警察還被賦予逮捕任何他們所見(jiàn)的虐待兒童者的權(quán)力。“簡(jiǎn)言之,這一法案的目標(biāo)是:以與司法審判相協(xié)調(diào)的最直接的方式將所有與虐待兒童相關(guān)的事實(shí)都呈現(xiàn)在法庭之上。”[2](P.31)1889年法通過(guò)給予法庭代表受害兒童行事的權(quán)力,扭轉(zhuǎn)了在虐待和忽視兒童問(wèn)題上的執(zhí)行程序和意義,體現(xiàn)了對(duì)兒童生命的認(rèn)可和保障。

1889年法的第二部分對(duì)兒童雇傭制定了詳細(xì)規(guī)定,禁止兒童在街上乞討,那些利用兒童乞討獲益的人將受到懲罰。兒童沿街叫賣(mài)被置于地方政府的控制之下,并在晚十點(diǎn)至早五點(diǎn)間完全禁止。十歲以下的兒童不允許賺錢(qián),除非在小治安庭獲得許可證。[2](P.31)這體現(xiàn)了法律對(duì)童年是人生中獨(dú)特階段的認(rèn)可。社會(huì)需要保護(hù)他們使其免受成年人腐化的影響,同時(shí)保障其成長(zhǎng)為自由人所需的健康和安全。1889年法還在1894年和1904年增加了兩項(xiàng)修正案*1894年修正案擴(kuò)展了兒童無(wú)需宣誓提供證據(jù)的領(lǐng)域,同時(shí)賦予警察可以在沒(méi)有法庭命令的情況下將可疑受害者帶離家中的權(quán)力。1904年修正案主要針對(duì)兒童雇傭、犯罪者逮捕和兒童安全以及證據(jù)和程序等問(wèn)題。它將對(duì)觸犯兒童的犯罪案件的起訴時(shí)間由以往犯罪發(fā)生后3個(gè)月內(nèi)起訴延長(zhǎng)至6個(gè)月,廢除了受傷兒童出席法庭的要求,擴(kuò)大了兒童保護(hù)機(jī)構(gòu)的權(quán)利,還給予了地方政府捐助任何防止虐待兒童機(jī)構(gòu)的自由權(quán)。,進(jìn)一步鞏固了上述思想。

1889年法明確了懲治犯罪行為的種種措施,更重要的是,它還在防止虐待兒童領(lǐng)域確立了幾項(xiàng)重要的新原則,成為英國(guó)保護(hù)兒童的共識(shí)。

(一)1889年法確立了對(duì)兒童問(wèn)題的干預(yù)原則,打破了家庭神圣不可侵犯的傳統(tǒng)

正如阿利埃斯的研究表明,17世紀(jì)的兒童開(kāi)始回歸家庭,“在18世紀(jì)晚期的英國(guó),……農(nóng)業(yè)工人傾向于擁有自己的住所,而不是向雇主交租金和他們一起住。而工業(yè)中學(xué)徒制的衰落,導(dǎo)致早婚和家庭人口增長(zhǎng)。……家庭生活最后擴(kuò)展到幾乎整個(gè)社會(huì)”,“家庭變成了一個(gè)排他性的團(tuán)體”。[27](PP.321,326)兒童作為家庭的一部分自然不受外界干預(yù)。1889年法之所以是革命性的,正是因?yàn)樗ㄟ^(guò)立法確立了干預(yù)家庭的新原則。這一變革使防止虐待兒童議案的第一條修正案即是對(duì)父母權(quán)利和兒童權(quán)利的爭(zhēng)論。來(lái)自懷特島的首席檢察官理查德·韋伯斯特爵士提出了第一條修正案,他說(shuō)我們熱情支持這項(xiàng)議案的措施,但是與此同時(shí)我們必須謹(jǐn)慎我們不能干預(yù)父母或監(jiān)護(hù)人關(guān)于兒童的合法行為。這也包括那些兒童幫助父母的合理賺錢(qián)行為。因而他提出修正案以防止議案以任何苛刻的方式運(yùn)行。而來(lái)自謝菲爾德的芒德勒議員則說(shuō):修正案很好地保護(hù)了我們所謂的父母權(quán)利,但兒童在英格蘭擁有極少的權(quán)利,通過(guò)這一議案,我只是擔(dān)心我們僅給予了兒童跟我們?cè)凇斗乐古按齽?dòng)物法》和《傳染病法》下給予家畜的同樣的保護(hù)。他認(rèn)為議會(huì)對(duì)施加在兒童身上的可怕的虐待行為以及兒童承受的困苦完全沒(méi)有概念。*英國(guó)議會(huì)漢薩文件:防止虐待兒童議案委員會(huì)辯論記錄,Cruelty to Children (Prevention) Bill (No. 87), HC Deb 19 June 1889, vol 337, cc227-66. http://hansard.millbanksystems.com/commons/1889/jun/19/cruelty-to-children-prevention-bill-no-87#S3V0337P0_18890619_HOC_58.很多議員雖然贊同議案保護(hù)兒童免受虐待的道德原則,但是對(duì)議案的懲罰措施如未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)入家庭帶走兒童以及逮捕治安法官認(rèn)為可能是違背法律的等提出異議。但是經(jīng)過(guò)多方面的努力,最終1889年法明確了家庭干預(yù)的合法性和正當(dāng)性。

(二)1889年法確立了政府和社會(huì)在保護(hù)兒童上具有不可推卸的責(zé)任原則,父母不再是保護(hù)和撫育兒童的唯一責(zé)任主體

維多利亞時(shí)代的人強(qiáng)調(diào)家庭生活的重要性,認(rèn)為父母職責(zé)的履行是社會(huì)秩序的基礎(chǔ),照顧和養(yǎng)育孩子是家庭的私事,更是父母不可推卸的責(zé)任,國(guó)家對(duì)兒童沒(méi)有承擔(dān)必要的職責(zé),國(guó)家救濟(jì)兒童的范圍也僅限于“失依兒童”,即沒(méi)有父母的孤兒和棄兒以及父母無(wú)法依靠的貧困兒童。1889年以前,英國(guó)政府雖然曾頒布了一些保護(hù)兒童的法律,如《學(xué)徒健康及道德法案》《工廠法》對(duì)兒童工作的年齡、時(shí)間、勞動(dòng)強(qiáng)度和種類(lèi)、勞動(dòng)條件和生活環(huán)境做出嚴(yán)格限制,但這些法案只是針對(duì)公共機(jī)構(gòu)中的特殊兒童群體。而1889年法明確了政府有責(zé)任照顧和保護(hù)兒童,從而認(rèn)可了兒童的個(gè)體地位。芒德勒在議會(huì)辯論中提出,孩子不能因?yàn)楦改傅脑蚨馐芡纯啵瑖?guó)家有必要出手援助。同時(shí),社會(huì)也被賦予了保護(hù)兒童的責(zé)任。議案第一部分提到將受虐兒童帶到一個(gè)安全的地方。Mr.Tomlinson認(rèn)為“一個(gè)安全的地方”太過(guò)模糊,于是提出了一條修正案對(duì)其進(jìn)行界定。他“認(rèn)為安全的地方應(yīng)該是‘濟(jì)貧院或者是基于此目的被授權(quán)的其他地方’。”[28]這一觀念無(wú)疑是對(duì)原有濟(jì)貧救濟(jì)的一種延續(xù)。“Mr.Lees建議這一責(zé)任可以置于郡議會(huì)或由其他地方政府機(jī)構(gòu)在其司法權(quán)限內(nèi)來(lái)明確‘安全的地方’”。這是對(duì)政府責(zé)任的一種認(rèn)可與加強(qiáng)。而首席檢察官認(rèn)為讓地方當(dāng)局指定那些合適的接收孩子的地方這既不合適也不明智。[28]最終Mr.Tomlinson在芒德勒的請(qǐng)求下撤回他關(guān)于界定安全地方的修正案。沒(méi)有對(duì)“安全的地方”進(jìn)行界定,更沒(méi)有將界定的權(quán)力交給地方政府,這便給予了更廣闊的責(zé)任空間,任何個(gè)人和機(jī)構(gòu)都有責(zé)任保護(hù)兒童,從而使保護(hù)兒童成為一項(xiàng)普遍的社會(huì)責(zé)任。

(三)1889年法確立了以保護(hù)兒童為主體的立法導(dǎo)向,摒棄了通過(guò)懲罰父母來(lái)保護(hù)兒童的立法傾向

法律程序是保護(hù)兒童的有力屏障,1889年法為兒童樹(shù)立的法律程序原則是盡量保護(hù)家庭的完整,即以保護(hù)兒童為中心,而不是去懲罰父母。相比較而言,美國(guó)對(duì)虐待兒童父母的法律審判更為嚴(yán)格。1887—1900年,美國(guó)三分之一的虐待兒童案例都以犯罪審判告終,1900—1913年這一比例達(dá)到43%;英國(guó)則不同,1884—1889年只有16.2%的案件送至犯罪審判法庭,而且這一比例還在逐年下降,1898—1899年的比例是9.8%,1908—1909年則是5.6%,1934年僅為1.1%。[26](P.106)其目的是最大限度地保護(hù)兒童利益。另一方面,兒童主體性還表現(xiàn)在立法依據(jù)的變化上。1889年前的兒童立法主要是建立在對(duì)兒童社會(huì)價(jià)值的認(rèn)可基礎(chǔ)上,即兒童是家庭和社會(huì)勞動(dòng)力供給的重要來(lái)源,其健康和教育對(duì)社會(huì)的發(fā)展具有重要意義。因而立法是為了確保兒童社會(huì)價(jià)值的發(fā)揮而給予某些兒童享有某些利益,并沒(méi)有給予所有兒童獲得保護(hù)的資格。但1889年法使兒童的社會(huì)價(jià)值開(kāi)始讓位于兒童權(quán)益。1889年6月26日,防止虐待兒童議案在下院交委員會(huì)詳細(xì)審查時(shí),針對(duì)第一條款修正案對(duì)兒童雇傭的條款爭(zhēng)議較大,特別是劇院里的兒童是否應(yīng)該像工廠里的兒童一樣受到保護(hù)。這實(shí)際上是國(guó)家和家庭利益與兒童利益沖突的一種表現(xiàn)。正如“Mr.J.Maglean說(shuō),他們面臨議案最艱難的階段。反對(duì)的議員們認(rèn)為它將會(huì)剝奪孩子10年有用的雇傭期。國(guó)家很清楚這個(gè)議案意味著什么。議案的目標(biāo)是讓兒童在未成熟之年免于任何有害他們健康的雇傭”。[28]最終修正案以80:129被拒絕。這是認(rèn)可兒童個(gè)體權(quán)益的生動(dòng)體現(xiàn)。正如芒德勒所言,防止虐待兒童議案的所有措施都是基于兒童權(quán)益。盡管這項(xiàng)法案后來(lái)被不斷延伸,但是它最初引入時(shí)的基本原則從未被攻擊或質(zhì)疑。

五、結(jié)語(yǔ)

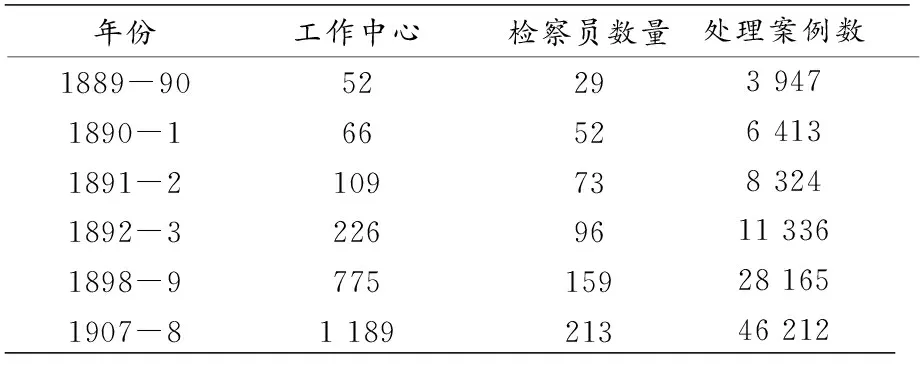

到19世紀(jì)的最后十年,防止虐待兒童已經(jīng)成為英國(guó)一項(xiàng)巨大的事業(yè)。倫敦協(xié)會(huì)聯(lián)合各地方機(jī)構(gòu)在1889年組成了全英防止虐待兒童協(xié)會(huì)(NSPCC),成為防止虐待兒童領(lǐng)域的最有力機(jī)構(gòu)。防止虐待兒童最有力的武器《防止虐待和保護(hù)兒童法》對(duì)虐待兒童的廣泛界定使英國(guó)檢舉虐待兒童的案例猛增,NSPCC在1890/91年度處理的案例數(shù)相較于1889/90年度幾乎翻了一倍,此后逐年遞增(詳見(jiàn)下表1)。經(jīng)過(guò)二十多年的努力,到一戰(zhàn)后,協(xié)會(huì)處理的案例數(shù)開(kāi)始下降,這也從一個(gè)側(cè)面顯示了虐待兒童現(xiàn)象的降低,特別是明顯的身體虐待日漸減少。

表1 1889-1908年NSPCC發(fā)展?fàn)顩r及處理虐童案件數(shù)量統(tǒng)計(jì)[29](P.25)

年份工作中心檢察員數(shù)量處理案例數(shù)1889-90522939471890-1665264131891-21097383241892-322696113361898-9775159281651907-8118921346212

維多利亞晚期反虐待運(yùn)動(dòng)與早期的那種關(guān)心方式不同的是,在“兒童權(quán)利”的名義下形成了一套系統(tǒng)的監(jiān)督父母的體系。[26](P.105)兒童權(quán)利觀念的誕生不僅使英國(guó)在19世紀(jì)末發(fā)現(xiàn)了兒童虐待問(wèn)題,而且將不同的社會(huì)力量集合起來(lái),促成了《防止虐待和保護(hù)兒童法》的出臺(tái)。此后,國(guó)家將干預(yù)延伸到家庭內(nèi)部,開(kāi)始扮演家庭監(jiān)督者的角色,這一角色的轉(zhuǎn)變肯定了兒童是獨(dú)立個(gè)體的社會(huì)地位,體現(xiàn)了國(guó)家與兒童個(gè)人的直接聯(lián)系和兒童作為公民的權(quán)利。正如米斯郡伯爵所言:“我們必須歸因于精神的改變,……所有支持這一議案的人放棄了它所涉及到問(wèn)題的道德層面,我對(duì)此表示感激。”*英國(guó)議會(huì)漢薩文件:防止虐待兒童議案下院二讀辯論記錄,Cruelty to Children (Prevention) Bill (No. 160), HL Deb 22 July 1889, vol 338, cc950-68, Order of the Day for the Second Reading read, http://hansard.millbanksystems.com/lords/1889/jul/22/cruelty-to-children-prevention-bill-no#S3V0338P0_18890722_HOL_11.“精神的改變”表明了對(duì)兒童正義與權(quán)利的認(rèn)可戰(zhàn)勝了傳統(tǒng)的道德觀念,明確了兒童因弱小而需要保護(hù)的事實(shí)。政府通過(guò)制定專(zhuān)門(mén)的法律并設(shè)置專(zhuān)門(mén)的兒童機(jī)構(gòu)將兒童與周?chē)氖挛飬^(qū)分開(kāi)來(lái),從而使兒童從家庭中獨(dú)立出來(lái),最終成為享有人權(quán)的個(gè)體。

對(duì)兒童作為權(quán)利主體的認(rèn)可改變了以往對(duì)兒童的保護(hù)多是出于憐憫、仁愛(ài)或同情等道德情感的狀況,否認(rèn)了成人將自己的意志強(qiáng)加給兒童的做法。同時(shí),兒童權(quán)利觀念凸顯了兒童具有獨(dú)立人格和個(gè)性尊嚴(yán)的內(nèi)在價(jià)值,他們不再是成人的附庸,而是成人需要認(rèn)真對(duì)待的一個(gè)對(duì)象。它使兒童與成人之間開(kāi)始構(gòu)建平等的對(duì)話機(jī)制,這不僅豐富擴(kuò)展了人權(quán)理論,更是從根本上防止虐待兒童現(xiàn)象的前提。可以說(shuō),19世紀(jì)末對(duì)虐待兒童問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)與整治是英國(guó)兒童權(quán)利觀念開(kāi)啟的一個(gè)突破口,而對(duì)兒童權(quán)利的認(rèn)可和追求是兒童能夠享有作為公民權(quán)利的福利的基礎(chǔ)。因而19世紀(jì)末對(duì)虐待兒童問(wèn)題的整治也標(biāo)志著英國(guó)兒童福利的開(kāi)啟,兒童開(kāi)始不分階級(jí)、不分性別同等享有國(guó)家給予的權(quán)益。兒童虐待問(wèn)題此后也納入兒童福利的總體框架中。這是19世紀(jì)末英國(guó)社會(huì)進(jìn)步的又一個(gè)重要表現(xiàn)和成就。

兒童權(quán)利的發(fā)展水平不僅是兒童生存狀況的反映,更是一個(gè)國(guó)家的社會(huì)發(fā)展?fàn)顩r、政府政治能力和社會(huì)意識(shí)水平的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)。但19世紀(jì)末的兒童權(quán)利更多強(qiáng)調(diào)保護(hù),尚未能深入到自主性。這也決定了防止虐待兒童工作的任重道遠(yuǎn)。

[1]Leslie George Housden,ThePreventionofCrueltytoChildren, New York: Philosophical Library,1956.

[2]Anne Allen & Arthur Morton,ThisIsYourChild:theStoryoftheNationalSocietyforthePreventionofCrueltytoChildren, London: Routledge & K. Paul,1961.

[3]George K. Behlmer,ChildAbuseandMoralReforminEngland,1870-1908. Stanford, Calif. : Stanford University Press,1982.

[4]Harry Hendrick,ChildWelfare:England1872-1989, London: Routledge,1994.

[5]“Cruelty to Children”,LiverpoolMercury, April 28,1881.

[6]勞倫斯·詹姆斯:《中產(chǎn)階級(jí)史》,北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2015年。

[7]“Cruelty to Children: to the Edifor of the Times”,TheTimes, May 26,1884.

[8]Cruelty to Children,TheBritishMedicalJournal, Vol. 1, No.1377, May 21,1887.

[9]施義慧:《近代西方童年觀的歷史變遷》,《廣西社會(huì)科學(xué)》,2004年第11期。

[10]Harry Hendrick, “Optimism and Hope versus Anxiety and Narcissism: Some Thoughts on Children’s Welfare Yesterday and Today”,HistoryofEducation,Vol.36, No.6, November 2007.

[11]Roger Cooter,IntheNameoftheChild:HealthandWelfare,1880-1940, London: Routledge,1992.

[12]杰克·唐納利:《普遍人權(quán)的理論與實(shí)踐》,北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2001年。

[13]穆瑞·羅斯巴德:《自由的倫理》,上海:復(fù)旦大學(xué)出版社,2008年。

[14]王本余:《兒童權(quán)利的觀念:洛克、盧梭與康德》,《南京社會(huì)科學(xué)》,2010年第8期。

[15]赫伯特·斯賓塞:《斯賓塞的快樂(lè)教育》,顏真譯,福州:海峽文藝出版社,2002年。

[16]吳鵬飛:《兒童權(quán)利一般理論研究》,北京:中國(guó)政法大學(xué)出版社,2013年。

[17]喬?hào)|平:《西方兒童福利理念和政策演變及對(duì)中國(guó)的啟示》,《東岳論叢》,2014年第11期。

[18]約翰·密爾著、張書(shū)克譯:《論自由》,上海:中西書(shū)局,2015年。

[19]John Mill,PrinciplesofPoliticalEconomy, Longmans, Green, and co.,1909.

[20]Louise A. Jackson,ChildSexualAbuseinVictorianEngland, London: Routledge,2000.

[21]余漢儀:《兒童虐待:現(xiàn)象檢視與問(wèn)題反思》,臺(tái)北:臺(tái)灣巨流圖書(shū)公司,1995年。

[22]J. P. Rose Hobhouse,BenjaminWaugh, London: The C. W. Daniel Company Ltd.,1939.

[23]Child’sGuardian, June,1888.

[24]Four newspaper articles, some illustrated, on work of Rev Benjamin Waugh and the NSPCC Central Shelter for Children, 7 Harpar Street, Theobalds Road. P82/GEO2/110, London Metropolitan Archives.

[25]“Benjamin Waugh’s Work”,NorthernEcho, Tuesday, August 20,1889.

[26]George K. Behlmer,Friendsofthefamily:theEnglishhomeanditsguardians,1850-1940, Stanford: Stanford University Press,1998.

[27]菲利普·阿利埃斯:《兒童的世紀(jì)》,北京:北京大學(xué)出版社,2014年。

[28]“Parliament”,TheTimes, Jun 27,1889.

[29]NSPCC,AnnualReport,1937-1938.

(責(zé)任編輯:沈松華)

On the Perception and Remediation of Children Abuse in British Family at the End of the 19th Century

ZHOU Zhen-zhen

(School of Humanities, Hangzhou Normal University, Hangzhou 311121, China)

Children, long been treated as the private property, has attracted less attention of the public. However, cruelty to children in British family at the end of the 19th century aroused people’s concern over this issue, on which great efforts have been made from different social forces, resulting in the introduction ofPreventionofCrueltyandChildrenProtectionBillin 1889. Since then, prevention of cruelty to children has become an important mission for the British society at the end of 19th century. Quite different from the past, it is under the name of the children’ rights. In a word, the topic of cruelty to children becomes a breakthrough for the birth of conception of children’s rights in Britain.

British; children; abuse;PreventionofCrueltyandChildrenProtectionBill

2016-07-01

國(guó)家哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究基金后期資助項(xiàng)目“英國(guó)慈善活動(dòng)發(fā)展史研究”(16FSS008)的研究成果。

周真真,杭州師范大學(xué)人文學(xué)院歷史系副教授,主要從事西方近代史研究。

K561.42

A

1674-2338(2017)02-0103-09

10.3969/j.issn.1674-2338.2017.02.012