雷山:讓農民共享民族文化保護紅利

汪梟梟

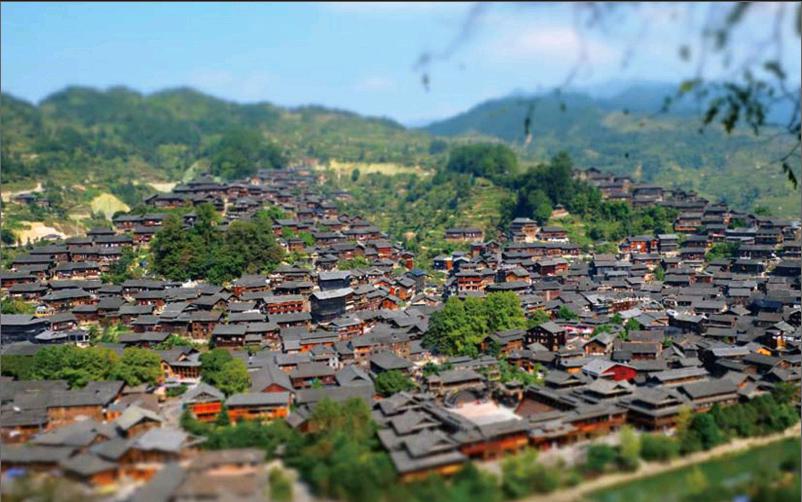

雷山縣西江千戶苗寨景區實行民族文化保護評級獎勵政策,有效保護了景區內苗族傳統建筑文化,為旅游業發展注入文化內核,旅游收入逐年增加,帶動當地農戶脫貧致富,構建了文化、旅游、扶貧三者之間的良性循環。

近日,黔東南苗族侗族自治州雷山縣西江景區管理局拿出2016年下半年門票收入的18%作為民族文化保護獎勵金,獎勵村中保護苗族傳統建筑有功的農戶,獎勵金共計1600多萬元,平均每戶分得11627元。

啥都不干,也能拿錢?

長期以來,民間民族文化保護和非遺傳承無法大面積普及群眾,因為農民能從中獲得的報酬十分微薄。西江千戶苗寨的民族文化保護評級獎勵政策,大大提升了景區農戶保護民族文化的積極性。

今年51歲的梁武曾經是雷山縣西江村平寨片區的會計,2007年,迫于生活壓力,梁武到上海的服裝廠打工掙錢。2008年,第三屆貴州旅游產業發展大會在西江千戶苗寨景區召開,梁武看到了機遇,決定回鄉發展。

2009年,西江苗寨開始實施民族文化保護評級獎勵政策。梁武家有一棟建于上世紀70年代的木結構房,至今保存完好,門前屋后的衛生也打掃得干凈,每年都能得到民族文化保護獎勵金。僅2016年下半年,梁武家就分到18000多元的獎勵。

隨著西江旅游業的發展,到此投資的外地商人也逐漸增多。2011年,梁武將返鄉后新建的一棟房子租給別人開農家樂,每年租金8萬元,租期10年。梁武說:“沒想到西江發展得這么快,我那棟房子地段好,租金收入很穩定。”

如今,梁武擔任西江村會計。妻子在景區農家樂做服務員,每月收入近2000元。加上每年的民族文化保護獎勵金和出租房屋的租金,每年至少收入十幾萬。盡管孩子分別在讀大學、高中、小學,但如今的梁武再也不用為生計發愁。

家住東引寨的宋玉和也有一棟老房和一棟新房,2016年下半年獲得民族文化保護獎勵金23180元,新房出租每年收入9萬元。宋玉和說:“我以前在廣東打工一年可能都沒有一年的民族文化保護獎勵金多。”

同住東引寨的董洪富一直在外發展,家有兩棟老房子,2016年下半年獲得獎勵金30750.5元,是西江景區獲得獎勵金最多的農戶。對梁武來說,“這錢就像是天上掉下來的。”

錢不是從天上掉下來的

這些錢當然不是天上掉下來的,而是從西江景區的門票收入中提取的民族文化保護獎勵金。

為增強西江苗寨農戶保護當地傳統苗族建筑的主動性與積極性,雷山縣于2009年出臺西江千戶苗寨民族文化保護補償辦法和評級獎勵辦法,每年提取西江景區門票收入的18%作為當地群眾自發保護苗族傳統建筑和維護景區治安與環境衛生的獎勵。

景區專門成立民族文化保護獎勵評級工作領導小組,對景區內羊排、東引、平寨、南貴4個片區農戶的房屋和村民行為規范進行評級打分,以此作為農戶民族文化保護獎勵金的發放依據。

建筑保護評分以房屋為單位,評級工作領導小組對景區內農戶的每一棟吊腳樓進行打分。建筑年代越久遠,建筑風貌和規格符合要求,得分越高,得到的獎勵越多,反之則獎勵少。

同時,對景區內家庭人口行為規范實行扣分制,每人100分,若有強制占地、房前屋后臟亂差、建筑材料或雜物清理不干凈等影響景區環境的行為,根據細則扣除相應分數。

由于在民族文化保護和旅游發展中嘗到了甜頭,村民自發成立西江景區建筑保護委員會,與景區管理局共同管理當地建筑。據西江景區管理局局長蘇軍介紹,建筑保護委員會由村支兩委、寨老和村民代表組成,與管理局一起對景區內的房屋新建申請進行調查審批,每年11月和次年4月有兩個建設期,每個建設期僅有15個新建名額。

建筑保護委員會成員大多是村里較有威望的長老,在村中說話有分量。他們世代居住在此,苗寨是他們的根,對景區的事務也更加上心。

民族文化保護評級獎勵政策和建筑保護委員會為保護當地傳統建筑文化、推進旅游開發起到了積極作用,2012年西江苗寨用于民族文化保護獎勵的金額為800多萬元,2016年增至2400多萬元。

打造民族文化強省需要全民參與

通過保護苗族傳統建筑文化,提升旅游的文化品質和內涵,促進旅游發展,增加景區收入,農戶獲得更多的獎勵,這正是西江苗寨實行民族文化保護獎勵政策的初衷。如此一來,文化、旅游、扶貧三者之間便形成一種良性循環。

西江千戶苗寨的苗族建筑以木質的吊腳樓為主,依山而建,錯落有致、蔚為壯觀。吊腳樓通常為三層,自下而上分別用于養畜、居住、儲糧,擁有“美人靠”等諸多苗族文化元素。透過吊腳樓,可以領略和認識苗族的漫長歷史與文化發展。

2005年,西江千戶苗寨吊腳樓營造藝術被列入首批國家非物質文化遺產保護名錄。正因如此,保護苗族傳統建筑對西江苗寨旅游業發展意義重大。

以前,保護傳統建筑與滿足居民的住房需求似乎不可得兼。蘇軍說:“西江苗寨是一個人文景區,苗族吊腳樓蘊含了豐富的人文內涵。但古老的吊腳樓不能滿足當今農戶的居住需求,大多數人都愿意拆舊房建新房。”如何在保護傳統建筑的同時又滿足農戶的實用性需求,是西江政府頭疼的問題,民族文化保護獎勵政策有效緩解了這一矛盾。同時,景區管理局規定景區內新建的房屋可實行“一磚兩木”結構,即第一層為磚房,二三層為木房,保護傳統建筑與提升了當地農戶的住房品質兩不誤。

蘇軍說,保護建筑可以讓吊腳樓這一項傳統技藝得以延續。景區要修建木房,就需要木匠,便有更多的人愿意學習和傳承這項技藝,還能讓景區的景觀更加和諧。

民族傳統文化是一個民族智慧的結晶,也是民族共同體生存和發展的重要條件。貴州要打造特色民族文化強省,就一定要全員參與到民族文化保護工作中來。西江苗寨的做法啟示我們,民族文化保護要帶動全員參與,就一定要讓群眾“有利可圖”。

冰凍三尺非一日之寒,打造文化強省不可能一蹴而就。貴州的民族特色文化保護還有很長的路要走。

(責任編輯/袁 燕)