阻礙初中物理深度學習的教學行為與改進建議

白孝忠

(江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區實驗初中,江蘇 蘇州 215200)

阻礙初中物理深度學習的教學行為與改進建議

白孝忠

(江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區實驗初中,江蘇 蘇州 215200)

用深度學習理念審視教學行為,發現初中物理教學存在跳躍式引導、強加物理概念、近鏡頭教學、活動重表象輕思維、回避學生錯誤等問題,并針對這些問題提出改進建議.

初中物理;深度學習;教學行為;錯因分析

新媒體聯盟(NMC)與美國高校教育信息化協會(ELI)聯合發布的《2015年地平線報告:K12版》,總結了未來學校教育的六大發展趨勢,其中之一就是強調“向深度學習方式的轉變”.雖然學習的主體是學生,但教師的教學行為對深度學習的發生起著重要作用.現以初中物理教學為例,用深度學習理念觀照教師的教學行為,以期發現存在的問題,并提出改進建議,以培養學生核心素養,發展高階思維能力.

1 跳躍式引導,學生產生更多疑惑

1.1 問題呈現

跳躍式引導是指由于沒有充分研究學生,教師提前呈現了本應在后續環節出現的物理問題,引起學生產生更多困惑或思維出現斷層,學生只能被動接受知識,無法進行深度學習.跳躍式引導在教學中時有發生.

案例1.學生探究動滑輪的特點,同時記錄實驗數據,如表1.教師引導學生分析數據,得出結論.

表1 “探究動滑輪的特點”實驗數據

師:由數據可知,使用該滑輪有什么特點?

生:省力.

案例2.在探究浮力的影響因素時,學生將空礦泉水瓶緩慢豎直壓入水中,體驗浮力的變化.

師:請說出你的感受.

生:壓進去越多,浮力越大.

師:壓進去越多,也就是礦泉水瓶排開水的體積越大.說明礦泉水瓶受到的浮力跟什么因素有關?

生:排開水的體積.

1.2 評析與建議

案例2中,教師直接說明“壓進去越多”就是指“排開水的體積越大”,這一導向遏制了學生表達體驗的熱情.教學實踐表明,學生完成類似體驗活動后,一般先產生“浮力與浸入深度有關”的想法,很難想到與“排開水的體積”有關.本教學過程看似簡潔,突出重點,但沒有尊重學生的直接經驗和想法,跳過了“浮力是否與浸入深度有關”、“什么是V排”等有價值的基礎性問題,影響學生對物理規律和概念的準確理解和把握.基于上述思考,可在學生體驗后,提問浮力與什么因素有關,讓學生暢所欲言,并鼓勵學生通過實驗探究尋找證據,在生生辯論過程中,最初認為“與浸入深度有關”的學生將自動修正觀點:對同一物體而言,沒浸沒前浮力與深度有關,浸沒后與深度無關.

1.3 反思與總結

要克服跳躍式引導的教學行為,教師需遵循學生認知序,尊重學生已有經驗和知識,并具有主動稚化自己的意識,蹲下身來和學生一起探究物理問題,避免用成人的思維代替學生的想法,循循善誘,留出足夠的時間與空間,讓學生充分展現、領悟和構建.

2 強加物理概念,學生不明白概念引入的必要性和重要性

2.1 問題呈現

對于物理概念,常見的“高效”教學方式是壓縮概念形成過程,甚至開門見山、直截了當地介紹定義和表達式,將重點放在例題教學和習題訓練.物理概念就這樣冰冷地強加給學生,由于不清楚概念學習的意義,容易導致機械記憶和淺層學習.

2.2 評析與建議

從應試角度看,這種教學方式短期內可能對提高成績有效,但長遠來講,學生必將失去學習興趣,思維變得封閉僵化,物理素養得不到提高.激發內驅力是深度學習發生的必要條件,所以在概念教學中要創設指向問題解決需要的現實情境,讓學生經歷、體會概念引入的必要性和重要性.

例如“長度的測量”中“單位”的概念,可基于兩個需要進行教學設計:不用尺,怎么比較課桌的長和高?需選一物體的長度作為比較的中介,以其為標準去測課桌的長和高,引入中介是比較物體長短的需要;如果測量的長度要廣泛交流,問題就產生了,由于選擇的中介不同,測量結果就難以比較,因此要選一個公認的標準量作為中介,這個公認的標準量就稱為單位,引入“單位”的概念是交流測量結果的需要.

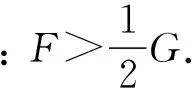

又如“壓強”概念的教學:課前學生通過探究已得出結論:在受力面積相同時,壓力越大,壓力作用效果越明顯;在壓力相同時,受力面積越小,壓力作用效果越明顯.接著創設芭蕾舞演員和大象的情境,如圖1,壓力和受力面積都不同,怎么辦?可先讓學生猜測,再探究比較的方法.以“比較物體運動快慢”的教學內容為先行組織者,引導學生將陌生情境轉化為熟悉的問題,即比較相同面積(如1m2)上承受壓力的大小.引入“壓強”概念就是在壓力和受力面積均不相同的情況下,比較壓力作用效果的實際需要.

圖1 比較壓力的作用效果

2.3 反思與總結

任何物理概念都不是憑空產生的,許多概念是人們在生產、生活、研究中遇到困難,基于問題解決的需要而引入的.在教學中,教師要善于還原這種需要,讓學生經歷這種思維過程,領悟概念產生的來龍去脈.創設指向問題解決需要的物理情境,能激發學生內驅力,有利于將學習導向深入,對學生學習興趣的持久保持和問題解決能力的提高大有裨益.

3 近鏡頭教學,學生難以建構知識的內在聯系

3.1 問題呈現

近鏡頭教學喻指偏重單個知識點的教學,通常表現是教師缺乏構建知識聯系的意識和策略,學生掌握的是碎片化知識.由于學生獲得的都是一些比較零散的事實性知識,沒有從更高層面形成知識網絡,無法從整體上駕馭所學知識,導致知識遷移和運用能力較差,遇到復雜的物理問題感到束手無策.

3.2 評析與建議

如同身體的血脈為我們全身提供生命的活力,知識的聯系則是知識基礎的生命脈絡,決定著其是否具有凝聚力、包容力和自新能力[2].知識的結構化能減輕學生記憶負擔,概念之間通過內在邏輯建立網狀聯系,形成大的能有效促進問題解決的組塊,其保持性和遷移性是最好的.遺憾的是,引導學生構建知識的內在聯系沒能引起足夠重視.

改變這種現狀可從以下方面著手:首先轉變教師觀念.知識點講透是教學的基本要求,剖析知識點之間的聯系才是提高學生問題解決能力的關鍵.其次掌握一些教學策略,比如采用先行組織者策略,讓新舊概念取得聯系;又如,引導學生畫出章節的思維導圖,使知識形成網絡和組塊,降低認知負荷,便于知識快速準確地提取.

3.3 反思與總結

教師要幫助學生建構、整合各個信息片斷,形成具有邏輯內聚力的學科知識體系,這個知識結構體系的節點就是核心概念[3].科學教育的目標不是去獲得一堆由事實和理論堆砌的知識,而應是實現一個趨向于核心概念的進階過程[4].唯有時刻以趨向核心概念為教與學的大方向,才能真正意義上促進學生對物理知識體系的深度理解,促進學生思維的縱深發展.

4 活動重表象輕思維,學生沒有經歷深度思考

4.1 問題呈現

案例3.“學習使用滑動變阻器”教學片斷:學生連接電路圖,如圖2.按表2內容,邊實驗邊記錄,活動結束后,總結滑動變阻器的各種接法,分析實驗現象產生的原因.

圖2

表2 實驗記錄簡表

4.2 評析與建議

回顧實驗過程,學生都動起來了,有操作有討論,場面熱鬧,這樣的課堂往往給人“突出學生主體性”的表象.但只要推敲一下活動過程,就能發現學生實驗少有思維參與,這種按圖索驥的活動設計將滋生做事不動腦的壞習慣,純粹為淺層學習,只有活動,缺少思維.

將教學順序變換一下,改“先動后靜”為“先靜后動”,先思考以下問題:滑動變阻器有幾個接線柱?若只需接兩個,對應幾種接法?各種接法中,哪一段電阻有電流通過?向左或右移動,電阻怎么變?電流呢?將思考的結果填入表2.哪些接法效果相同?哪些接法可以改變電阻,哪些接法不能改變電阻?經過這些思維過程后,再讓學生動手操作,檢驗分析的正確性.

4.3 反思與總結

熱鬧、有氣氛的課堂似乎傳遞著高效靈動的信息,這也成為活動教學成功與否的標志.然而,相對于這些表象,活動是否促進了學生深度學習更值得關注與重視.活動教學需轉變價值取向,從盲目追求“動”的熱鬧表象,逐漸回歸到以導向深度學習為最終目標,從而促進學生思維發展和能力提升.

5 回避學生錯誤,學生不清楚“為什么不是這樣”

5.1 問題呈現

案例4.一架直升飛機重2×105N,停在空中時,螺旋槳產生向上的舉力,這個力為2×105N;當它勻速下降時,舉力將不變(選填“變大”“變小”或“不變”).

第2空的常見錯誤是“變小”,有些教師這樣講授:因為飛機勻速下降,所以受平衡力,舉力還是和重力相等,答案為“不變”.學生勉強接受教師的答案,但內心充滿困惑:如果舉力仍與重力相等,飛機怎么可能下降呢?學生一方面認可教師的分析,同時也對答案持懷疑態度,心中疑團揮之不去.

5.2 評析與建議

案例4中學生之所以這么糾結,是因為他們考慮了飛機從靜止到開始勻速下降的中間過程,而且將其與勻速下降過程混淆.教師沒有立足學生的錯誤認識展開教學,而選擇由已知條件和物理規律得出結論,企圖通過“為什么是這樣”來糾錯,學生才產生了矛盾心理,心結無法解開,導致科學概念和錯誤前概念并存,而一旦遇到相似情境時,錯誤前概念又將起主導作用.

建議教學時不要回避中間過程,將整個過程慢鏡頭回放:飛機靜止時舉力等于重力,要下降,采取什么措施?減小舉力,讓舉力小于重力,飛機受非平衡力,開始下降,且速度越來越快.怎樣才能勻速下降?又得增大舉力,使舉力再次與重力平衡.飛機下降瞬間舉力確實小于重力,但勻速后兩者大小又變為相等.學生的錯誤認識與正確答案之間找準了轉換點,順利實現知識的順應過程.

5.3 反思與總結

學習錯誤包括學習過程中產生的錯誤和學習之前就已存在的錯誤前概念.這兩類錯誤,教師都要把握了解,分析錯因,并將其作為重要的課程資源,在教學中加以利用.若缺乏這種意識,教師就易撇開學生原始想法,只講“是這樣”的理由,學生對自己錯在何處、為什么錯,還是不清楚.深度學習是一種基于理解的學習,不僅意味著對物理概念、規律的正確理解,還體現著對錯誤原因的深刻領悟.

需注意的是,在糾錯教學中反對教師直接指出錯因,提倡采用情景對比、矛盾呈現、將錯就錯等策略,激發學生認知沖突,激活學生審視、批判自我思維的能動性,進而自己悟出錯因,并自主糾正.“心中悟出始知深”,只有深刻體悟到思維存在的問題,所思所得才能與學生認知融為一體,內化成素質和能力.

1 劉炳昇,李容.義務教育課程標準教科書物理九年級上冊[M].南京:江蘇鳳凰科學技術出版社,2013:11.

2 吳曉玲.理解“深度學習”:作為生態化理念[J].江蘇教育:中學教學版,2016(4):10-12.

3 林雪敏.核心概念的確立原則及教學策略初探[J].中學物理教學參考,2015(11):7-10.

4 溫·哈倫.科學教育的原則和大概念[M].北京:科學普及出版社,2011:2.

5 傅竹偉.在高中物理教學中促進學生深度學習的策略探究[J].物理教師,2014(4):6-7.

2016-09-19)