基于課標的初中物理教學有效性對比研究

——以“光的折射”為例

吳茫漁 段基華 郭長江

(1. 上海市世界外國語中學,上海 200233; 2. 上海師范大學,上海 200234)

基于課標的初中物理教學有效性對比研究

——以“光的折射”為例

吳茫漁1段基華2郭長江2

(1. 上海市世界外國語中學,上海 200233; 2. 上海師范大學,上海 200234)

隨著上海市二期課改的逐步深入,實驗教學已被大多數教師認可,并積極應用于課堂.但是,在實際教學過程中,教師往往只注意到實驗的應用與否,而忽略了教學的有效性.筆者以“光的折射”一課作為載體,討論如何在課堂上使實驗的功能充分發揮,進而提高初中物理課堂教學的有效性.

有效教學; 課程標準; 實驗教學; 初中物理

實驗教學既是物理知識教學的基礎,也是物理課堂教學中實施素質教育的一種主要渠道和有效手段[1].心理學研究表明,人的動作記憶效率比語言文字記憶效率要高好幾倍.因此,中學物理課堂需要為學生展現出豐富多彩的物理現象和物理情景.但是,在實際教學過程中,教學的有效性往往沒有被充分體現.基于此,筆者以初中“光的折射”的教學為例,分析比較兩種不同教學設計思想和效果的異同,進而討論如何提高實驗教學的有效性.

1 教材分析

“光的折射”是滬教版二期課改教材《物理》8年級第1學期第2章第2節的內容[2],這一節課的內容在整個光學部分占有相當重要的地位.在此之前,教材已經介紹了光沿直線傳播的知識.本節提出光的折射概念,而折射現象也是后續透鏡成像部分的基礎知識.因此,這一節起到了承上啟下的重要作用.教材的流程安排是從認識生活中的一些光現象開始,對光的折射及其規律逐步介紹,最后運用光的折射規律解釋這些簡單光現象,引導初中學生經歷從生活提煉物理知識,再讓物理知識回歸生活的過程.

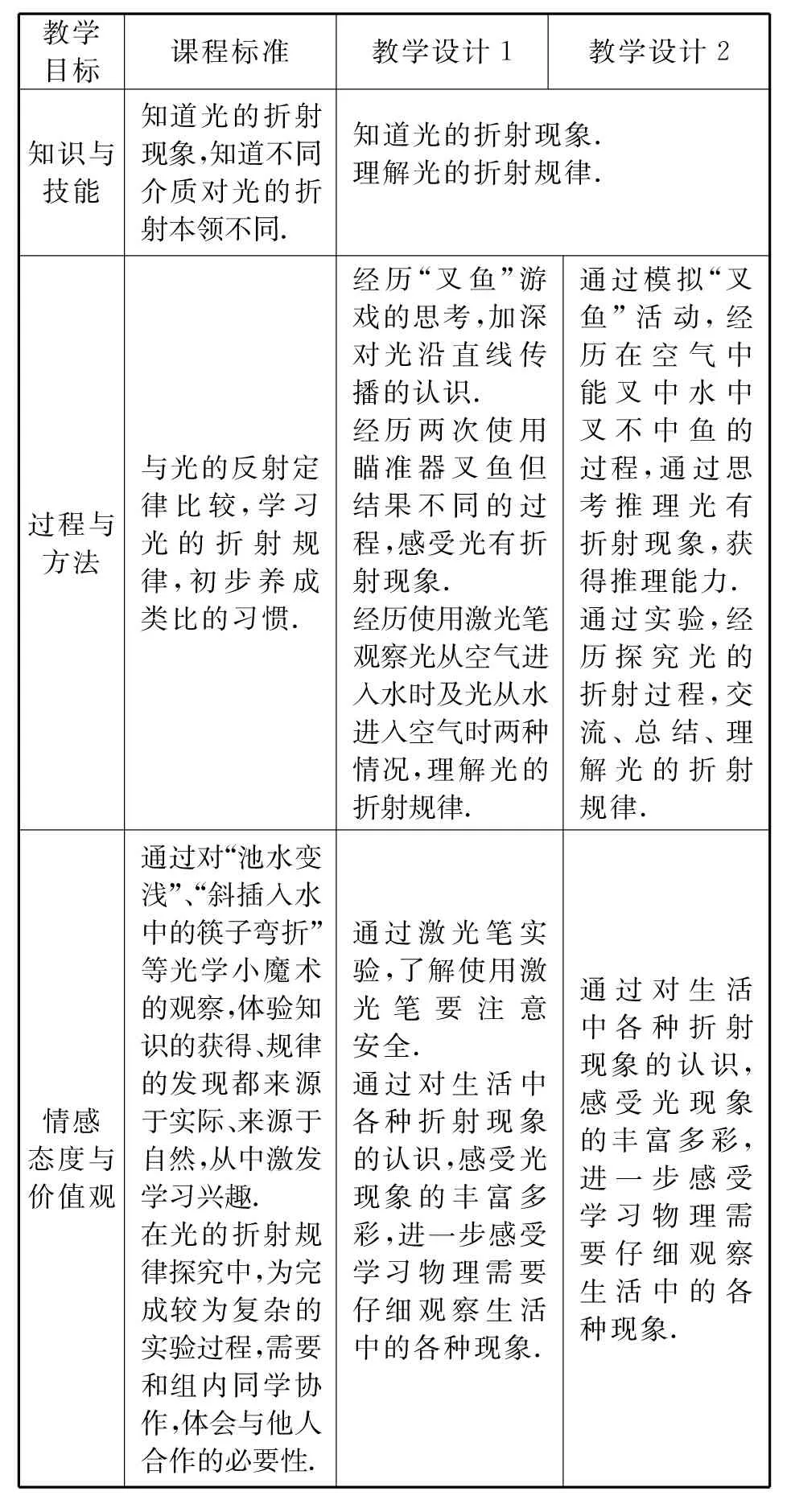

2 教學目標的對比分析

筆者針對“光的折射”這節內容,嘗試了兩種教學設計,并于課堂上實施.第1種教學(以下稱為教學設計1),相對比較傳統.第2種教學(以下稱為教學設計2),在認真研讀教材、配套教參、課程標準、其他課外資料[3]以及上網查閱各種相關資料的基礎上,尋找新的教學思路,努力實現課堂實驗教學的有效性.首先依據課程標準,對兩種不同的教學設計在教學目標上進行對比分析,見表1所示.

表1 兩種教學設計的教學目標對比

在知識技能方面,兩種不同的教學設計基本一致,但是由動詞“知道”與“理解”的含義得知兩種教學設計較課程標準要求均較高.在過程與方法方面,課程標準較為單一,2種教學設計對其進行了豐富的處理: 教學設計1邏輯性較強,教學設計2對學生的主動參與以及自主思考提出了要求,從課堂教學實施的實際情況看,提高了教學的有效性.在情感態度與價值觀方面,課程標準的目標清晰明確.兩種教學設計均將實際生活與物理教學相聯系,以培養學生主動觀察生活的能力,這有助于培養學生的學習興趣,并建立合作學習的有效機制.

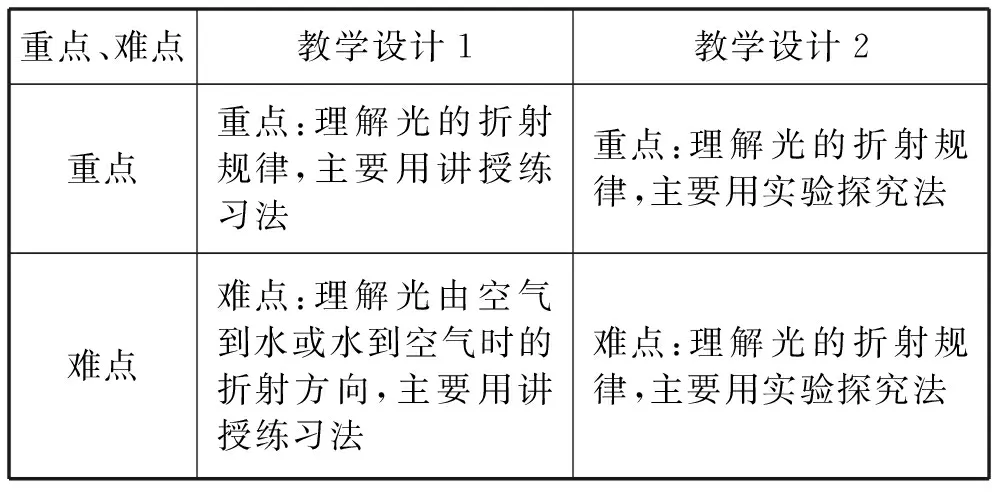

3 教學重點、難點的對比分析

兩次教學設計所要突出的重點及突破的難點都是:理解光的折射規律.根據教學內容,學生剛學完光的反射,對光學中的一些物理量已有初步的了解,如入射角、法線等.課堂上教師在做好簡單演示實驗后,通過教師設計的活動卡的引導,將重點完全放在學生實驗,著重突出讓學生進行實驗觀察和交流總結歸納,以具體生動的感性認識為基礎來掌握知識,同時在觀察中培養能力,開展思維訓練同時重視知識的應用,使理論緊密聯系實際.教學中刻意引導學生如何去觀察、實驗,并由他們自己去總結和發現規律,使學生通過觀察總結規律,進而聯系實際、運用規律解決實際問題.

2種教學設計在重點、難點方面的對比分析,見表2所示.

表2 2種教學設計的重點、難點對比

教學設計1考慮到了學生容易誤把光線與界面的夾角當作入射及折射角,從而將大小關系寫反.主要針對這些錯誤,加強講授和練習.教學設計2考慮到更多情況下,學生沒有真正理解光為什么會發生折射.學生學習了光的反射后對于法線、入射角、反射角已有一定的了解,故可進行類比分析.課堂中重點放在學生實驗,著重突出讓學生進行實驗觀察和交流總結,讓學生了解、認知規律:從實踐到理論,又從理論到實踐,進而達到掌握知識、提高能力的目標,從而提高課堂效率.

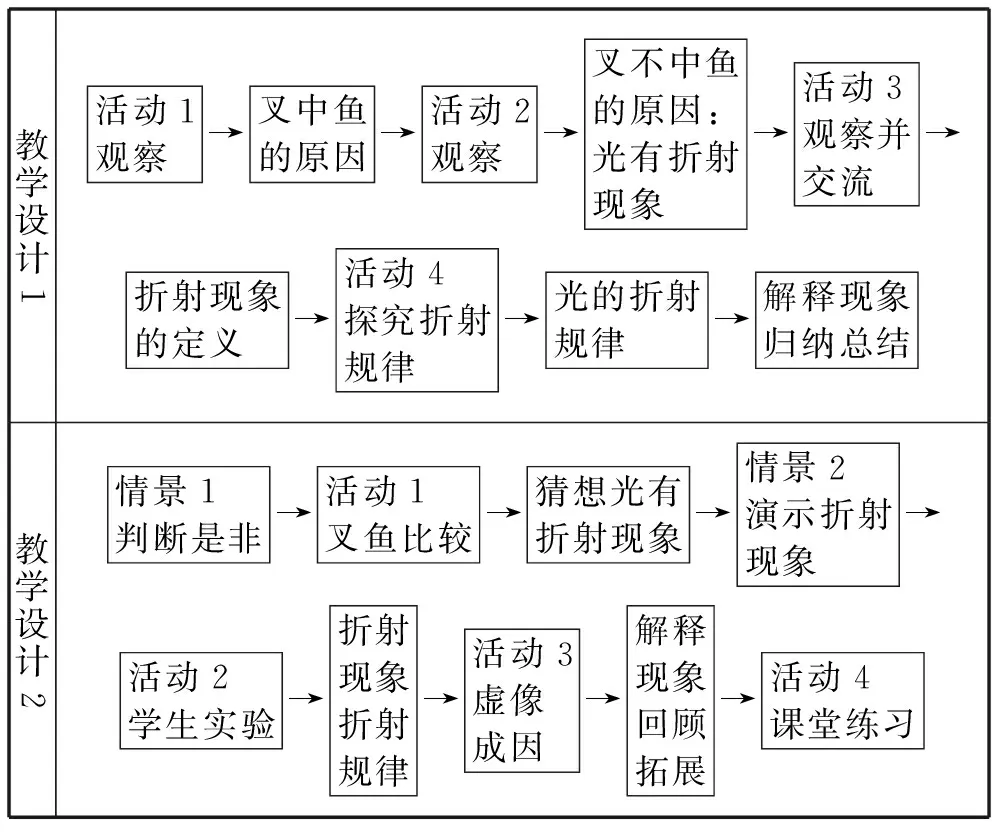

4 教學流程對比分析

與教學目標、教學重難點等相對應,兩次教學設計的流程也有一些不同,見表3所示.

表3 兩種教學設計的流程對比

對比兩種教學環節設計,教學設計1的主要缺點是: (1) 在引入折射現象時,原本讓學生提出猜想的定義被部分學生說出,反觀其中的問題是在之前沒有做好充分的預案.再提問原因時,學生無法充分討論,猜想時間過少,無法達到預期; (2) 在探究光的折射規律環節,學生顯然積極性差了許多,對于規律總結也顯得無從下手.

教學設計2主要進行了2點修改: (1) 原本的教學設計把“叉魚”游戲作為整節課的教具,不僅研究折射現象,并且探究折射規律,現在修改為僅作為折射現象的引入,利用新的實驗裝置探究折射規律,因此折射的定義是伴隨著折射規律一起得出的; (2) 充分利用引入部分的提問,增加了一個環節,做到提問之后有鞏固.教學設計2在試講時,學生能發現許多規律,如光的折射規律的角度大小關系、變化規律,甚至有學生發現了全反射,整節課的教學環節、流程設計效果滿意,得到了大家的肯定.

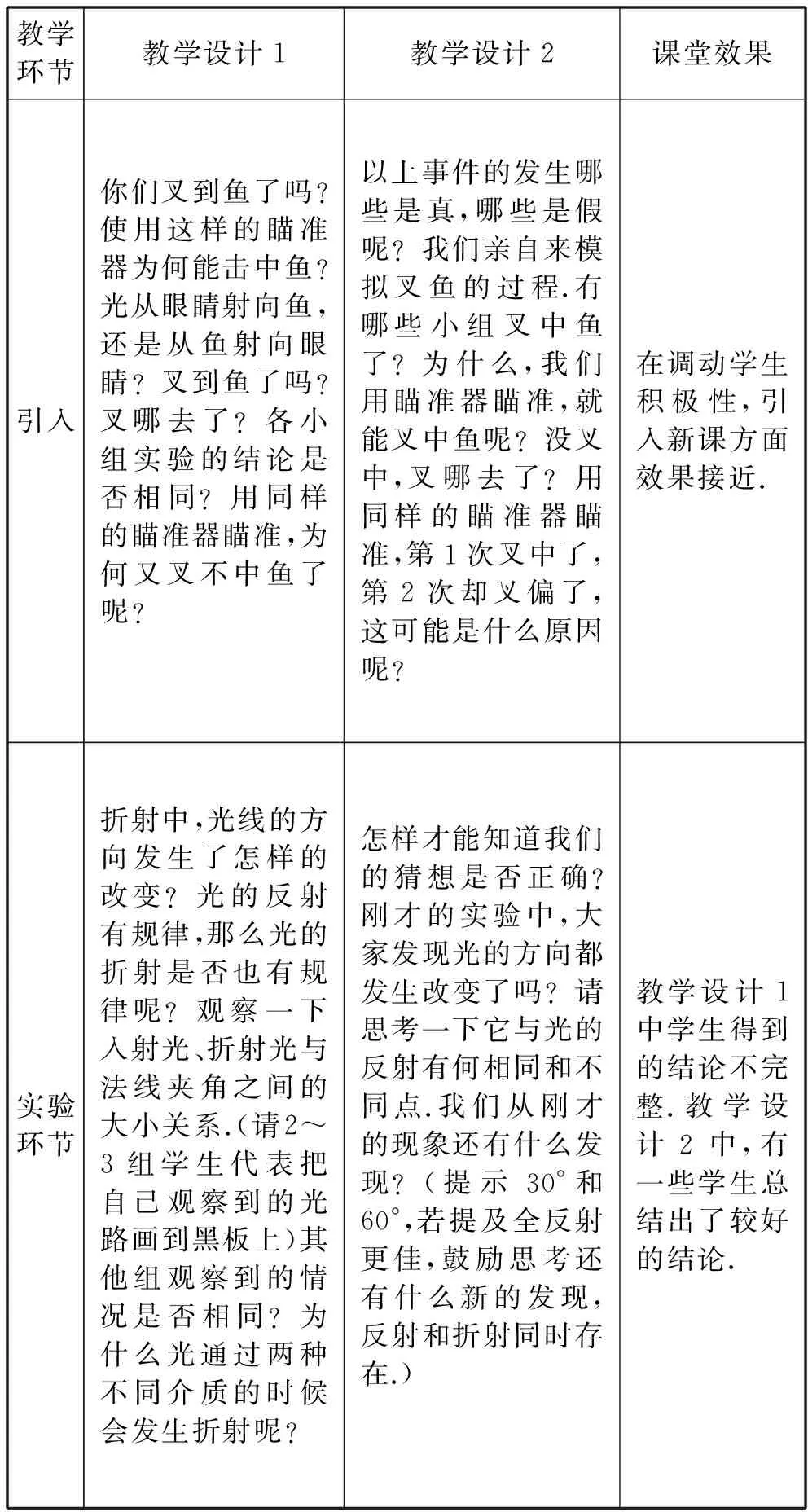

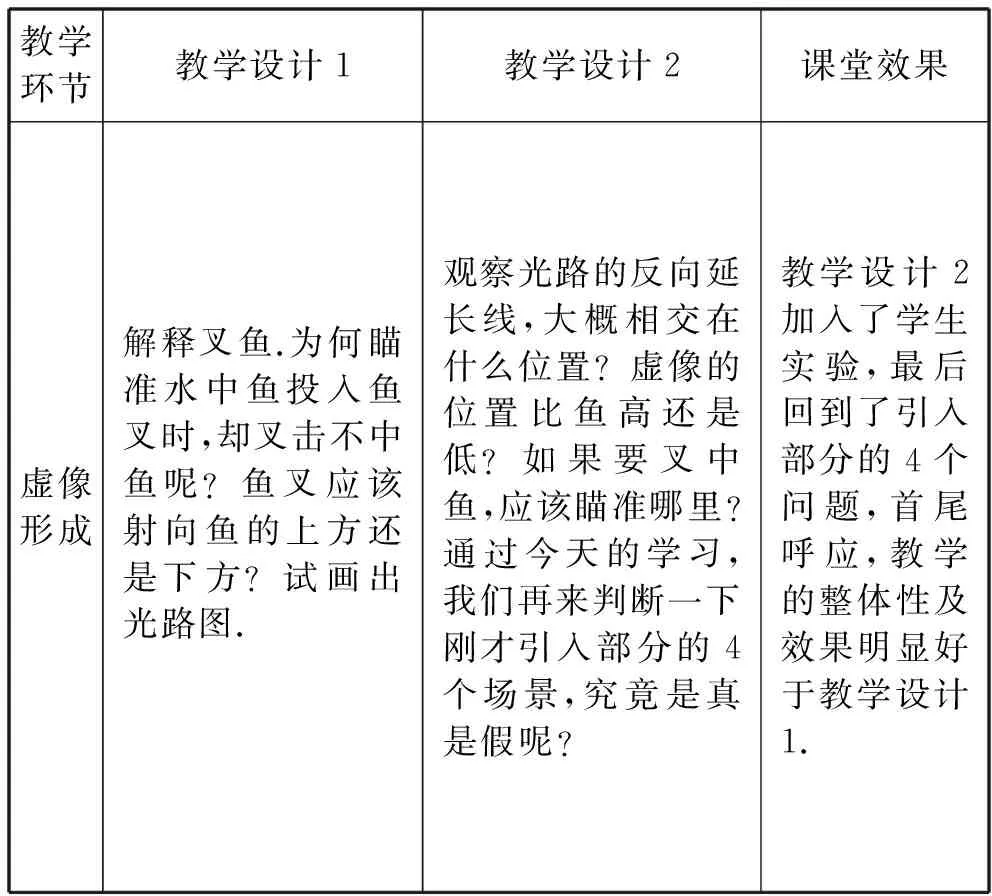

5 主要設問對比分析

兩種教學設計在設問上也各有不同,表4以幾個主要的設問為例,進行了對比分析.

通過對教學錄像的觀察與研究,筆者發現:教學設計2提出的問題更開放,能使學生有更多的思考,這樣也使我們的物理課堂真正成為以學生為主體的課堂.在物理教學中,教師應以學生為主體,引導學生設計實驗進行研究,使學生能夠在主動參與、積極探究中逐步構建新知,充分發揮實驗的教育教學功能,進而培養學生的創新思維,切實提高物理教學的有效性.初中物理的大部分知識來源于生活中的各種物理現象,學生有了體驗,才能有學習的動力.作為物理教師,我們還應當從學生的認知水平出發,將原汁原味的物理世界展現在學生面前.

表4 兩種教學設計的主要設問對比

續表

1 上海市教育委員會.上海市中學物理課程標準[S].上海:上海教育出版社,2006.

2 上海市中小學(幼兒園)課程改革委員會.9年義務教育物理8年級第1學期課本[M].上海:上海教育出版社,2006.

3 張民生.上海市中學物理課程標準解讀[M].上海:上海教育出版社,2006.

4 鄭青岳.初中物理教學設計應具有的幾個意識[J].物理教師,2016(7):41-44.

2016-08-11)