“化學計量在實驗中的應用”核心素養培養教學實踐研究

曹君劍

摘要:“化學計量在實驗中的應用”是形成化學基本觀念的關鍵,是中學階段學生從定性認識到定量理解化學問題的關鍵,是從化學課堂走上科學研究和應用實踐的關鍵,基于學生微觀和宏觀之間的轉變進行了設計和探索,希望能對學生形成微觀和宏觀之間轉化觀念有所幫助。

關鍵詞:化學計量;物質的量;高中化學;微觀;宏觀

文章編號:1008-0546(2017)04-0052-03 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2017.04.017

一、 研究背景

1. 本節的地位和作用

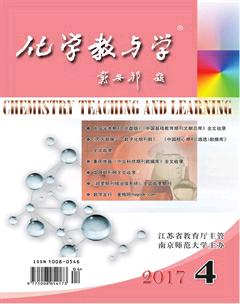

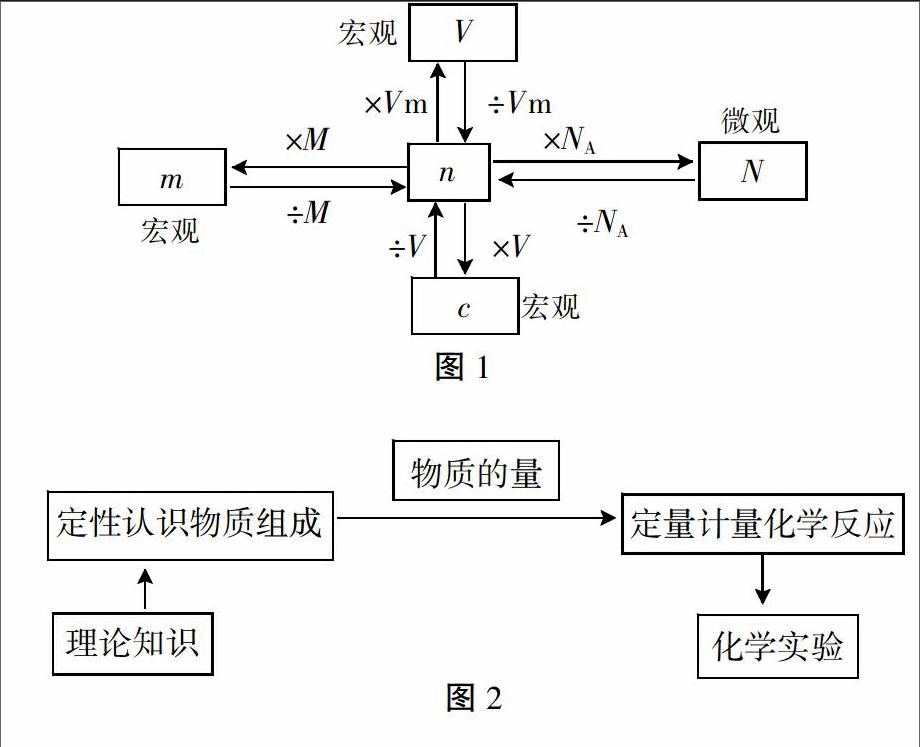

物質的量這一核心概念是溝通微觀粒子數和宏觀物理量之間的橋梁,通過這一“橋梁”可以把宏觀的物理量如:物質的質量、氣體的體積、溶液的物質的量濃度和微觀的微粒數聯系起來(見圖1),同時物質的量這一概念的形成可以使學生從定性的認識物質的組成上升到定量的計量化學反應,從而把化學反應和化學實驗變得可以操控,把化學問題變成更實際的問題(見圖2)。

2. 學生認知情況分析

學生普遍反映物質的量一節比較難學,然而“難”究竟“難在哪里?”。只有找準問題所在,進行有效的、有針對性的教學目標設定和教學方法的選擇才能做到有的放矢,解決學生的實際困難。綜合分析本節課的學習,學生主要是以下幾個方面存在困難:

第一:初中物質微粒性知識太薄弱。據了解,很多學校初三的化學課是考什么就學什么,對于中考比較少考查的內容根本都不講,造成高一一部分學生對分子、原子、離子、質子、中子、電子等微粒都不甚了解,所以這部分高一學生在計算微粒數的時候感覺無從下手。比如:不少的學生對1mol H2O中為什么有2mol H、1mol O這些問題百思不得其解。其根源就是物質的微粒構成種類和數目方面存在障礙。

第二:學生從定性認識到定量的計算方面存在一定的困難。初中比較淺顯地介紹了物質的微粒構成,要求的微粒觀是比較低層次的定性了解,對“量”的計算不做要求,因此從定性的認識到定量的計算需要在“化學計量在實驗中的應用”也就是物質的量的概念教學中得到突破。

第三:學生在“宏觀”和“微觀”轉變方面存在困難。物質的量概念很陌生,雖然和其他物理量有相似之處,和宏觀的“集合體”的概念也有一定的相似之處,但如果不進行相應的教學情景設計和教學思路的引導,學生很難把相似的概念進行對比和聯系,在計算時,由于對陌生概念的不理解往往“去蒙”或逢計算就出錯。

第四:教學方式帶來核心概念理解上的困難。傳統的對“化學計量在實驗中的應用”這一節課教師偏重講、練結合,學生往往學了很久對這節課還不甚了解,因為對核心概念物質的量為什么要引入,以及在化學實驗中到底有什么作用,還是一知半解,給以后的學習也帶來了很多障礙,讓學生覺得化學很難學。

二、研究案例的過程

1. 提出問題

如何在“物質的量在實驗中的應用”一節中對微粒觀的基本思想進行滲透。從近幾年中國知網搜到的文章來看,國內研究者對于微粒觀的形成普遍開始重視。但有一些側重理論研究,對課堂中的實施不夠具體。如李曉嬌在微粒觀在中學階段的要求和在中學化學課堂中實施給予一定的理論指導和實踐探索,黃瓊對比了基于微粒觀形成的教學設計在不同層次的學校、不同層次的學生、不同版本的教材實施中效果的對比。其他的一些研究者是從以下幾個方面對 “物質的量”這一核心概念進行突破。第一、選擇多樣化的宏觀教具,創設問題情境,側重學生從宏觀理解微觀的物質;第二、針對“物質的量”這一核心概念的研究大多是教師主導下完成的,學生被老師設置的問題牽著走;第三、老師用自己的教學技巧和語言促進學生對“微觀的量”到“宏觀的量”的聯系理解,學生缺乏自主探究形成知識的樂趣。

2. 教學前預設

第一次教學設計基于化學基本概念——微粒觀的形成,從概念的引入到活動的設計都進行了精心設計從而突出概念教學的特征,學生的練習和教師的講授相結合。用課前測試調查了解學生對微粒觀的掌握情況——用故事和生活實例引入統計方法在實際問題中的應用——引入物質的量的概念——用物質的量統計微粒數時的換算(NA、N、n三者的轉變關系)體會物質的量的作用。—— 引入M,n、M、m三者的關系進行計算。——得出物質的量在化學計量中的應用的方便。

3. 第一次授課時學生研學問題的解決

教學設計以學生微粒觀形成為主導,注重學生自主探究知識過程,設計了一些多樣化的教學活動,在教學過程中充分調動了學生學習的積極性,學生參與度大大提高,課堂氣氛非常融洽和熱烈。課后,我對學生關于“物質的量”核心概念的掌握情況進行了訪談,發現學生掌握情況相比之前的教學沒有特別明顯的突破。課堂上學生聽課都很投入,也很“忙”沒有提出太多問題,但上完課后對微粒、數量、微觀宏觀轉變依然覺得落實不夠到位,“物質的量”這一核心概念大多是教師主導下完成的,課堂上學生是被老師設置的問題牽著走,被動的走完了整個過程,至于為什么引入這個物理量?這個物理量在化學實驗中有什么作用,是否帶來化學實驗的方便?從微觀量到宏觀量如何轉變?等問題學生依然一知半解,只是機械記住了幾個公式和物理量的轉變關系。缺乏思考物質的量這個核心概念在建立宏觀和微觀聯系中的作用。

4. 二次授課中,研學問題的解決

分析學生的微觀與宏觀轉變的思維障礙點。

學生普遍反映物質的量一節比較難學,然而“難”究竟“難在哪里?”只有找準問題所在,進行有效的、有針對性的教學目標設定和教學方法的選擇才能做到有的放矢。

思維障礙一:物質的微粒構成種類和數目方面存在障礙。學生對分子、原子、離子、質子、中子、電子等微粒都不甚了解,所以在計算微粒數的時候感覺無從下手,連微粒都不知道是什么,也就談不上對微粒“量”的把握。比如:不少的學生對1mol H2O中為什么有2mol H、1mol O這些問題百思不得其解。

教學環節一:

【交流評價】分析學生對“物質微粒組成和量”的掌握情況

【課前預習】調查問卷,點評特征卷

一、①氣體、H2O的微粒構成

②金屬、C等單質的微粒構成

③可溶性的酸、堿、鹽溶質在水中的微粒存在

思維障礙二:學生在“宏觀”和“微觀”轉變方面存在困難。物質的量概念很陌生,和宏觀的“集合體”的概念也有一定的相似之處,但如果不進行相應的教學情景設計和教學思路的引導,學生很難把相似的概念進行對比和聯系。

對核心概念的作用一知半解。物質的量為什么要引入,在化學實驗上到底有什么實際作用。不解決這些問題,學生永遠做不到真正掌握這個概念。

如何能有效地實現“微觀的量”到“宏觀的量”的順利轉化,并有效地落實到具體教學的實施中,是本節課的關鍵所在。

教學環節二:體會化學實驗中微觀粒子數“量”的需求和微觀粒子數目不可測之間的矛盾

1滴水中的水分子由100個人平均每秒數3個需要大概160多億年才數的完。數量極其龐大的微觀粒子如何統計?

【思考交流】如果你是超市采購員,你如何統計大批量的蘋果?

教學環節三:體會物質的量這一物理量在統計微觀粒子數量時帶來的方便

【課內探究】

1、以總個數計量微觀粒子方便嗎?以“摩爾”為單位計量微觀粒子方便嗎?

2、1摩爾H2O分子是 個H2O分子,含有 個H原子,含有 個O原子。

教學環節四:從實際出發,理解物質的量核心概念在溝通微觀和宏觀的作用

【思考交流】1mol的微觀粒子是6.02×1023個是怎樣規定的?如果某反應需要1mol的C做反應物,實驗室如何獲取1molC?

【引導】1mol12C質量為12g,這一數目我們可以順利地在實驗中用天平“稱量”出C的原子數。拓展開來,如果我們知道某物質1mol微觀粒子的質量也就能在實驗室用天平“稱出”其微觀粒子數。

【思考交流】

1.寫出摩爾質量的意義、單位、計算公式。

2.摩爾質量的數值有什么特點。

3.請你用計算公式表示如何用物質的質量去計算物質的微觀粒子數。

思維障礙三:學生不了解為什么引入“物質的量”這個概念,對于其在化學實際問題中的應用不甚明了。在化學反應中“物質的量”到底表示什么,怎么把用物質的量把宏觀可測與微觀化學反應之間的矛盾化解和融合,是學生需要解決的更高層次的問題。

教學環節五:體會核心概念——物質的量在化學反應中的意義

【思考與交流】試用物質的量、微觀粒子數、質量等物理量說明反應:H2+CuO[=][△][=][△]Cu+H2O 在反應物和生成物“量”方面表示的意義。

教學環節六:應用訓練提升,進一步理解物質的量在微觀宏觀之間轉化的重要意義

【思考與交流】

計算下列結果并寫出公式和計算過程

1)某反應需要3.01×1022個C參加反應,實驗室需要稱量的C為多少克?

2)49g硫酸溶于水中得到溶液中的H+物質的量和個數,SO42-的物質的量和個數為多少?

二、案例研究的評價和分析

教學設計著重從以下兩個方面開展課堂活動,促進學生核心概念的構建,宏觀和微觀之間的轉化。

第一,以生為本,從課前調查,到目標制訂,再到教學設計和課后調查反思,充分體現了學生為主體,教師為主導的教學理念。

第二,創設有利于學生了解“微觀”世界的教學情境。從熟悉的宏觀物體的統計方法出發,類比遷移物質微觀上微粒量的統計,更加有利于學生從微觀到宏觀的過渡,符合學生的認知規律。

第三,設計課堂自主探究活動,讓學生體驗自主獲得知識的樂趣,從而從微觀上接受和理解“物質的量”在化學中的重要地位和應用價值,激發學生學習化學的熱情和動力。

第四,圍繞核心概念“物質的量在實驗中的應用”設計教學活動,讓學生反復體會物質的量的引入對解決實際問題帶來的方便。體會摩爾質量、氣體摩爾體積、物質的量的濃度在化學實驗中溝通微觀和宏觀的重要作用。

三、收獲和反思

本節課后,在后續的作業中反映出來幾個值得深思的問題:

第一,本節課是基于核心概念物質的量的建立,讓學生對物質的微粒構成,以及微粒的數量有了更深的認識,比如:哪些物質是由分子組成,哪些物質是由原子組成,哪些物質在水溶液中是離子。

第二,學生對概念的理解和辨析都掌握得很好。從作業和后續的學生訪談中反映出來,學生的概念辨析題都做的不錯,基本都能做對,說明這節課的實施還是有成功的地方,對物質的量這個核心概念在溝通微觀和宏觀的作用,物質的量如何把微粒數換算成宏觀可測的質量等問題都能有比較深的體會和準確的認識。

第三,有些學生對于物質的化學式以及方程式中“量”的含義還停留在比較表面的認識,比如:有學生認為H2O是H2和O組成,認為只是兩種物質的拼湊,對化學反應的本質——原子重新拆分和組合沒有形成概念。

第四,學生對于物質的量的相關概念與符號表達比較陌生,符號與物理量對號入座還不熟練,導致計算中還是會出現問題。

高中化學微觀到宏觀轉變,不是靠一節兩節課來形成的,需要長期在日常教學中不斷滲透給學生,才能使學生理解和利用化學這個工具去認識和改造社會、生活、科技、環境中的問題,從而讓化學成為有用的學科。

參考文獻

[1] 中華人民共和國教育部.全日制義務教育化學課程標準(實驗稿)[M].北京:北京師范大學出版社,2001

[2] 王磊等.在課程中如何進行基于核心觀念建構的教學設計[J].化學教育,2005(1):173

[3] 謝鴻雁.微粒作用觀下的化學課堂教學[J].教學理論與實踐,2008(2):62-63

[4] 張勁輝.高一化學教學中微粒觀的培養構想[J].福建教育學院學報,2011(10):42-44

[5] 黃瓊. 中學化學教學中學生物質微粒觀的培養[D].濟南:山東師范大學,2009

[6] 岑春月.高中生化學科學觀念形成的調查研究[D].桂林:廣西師范大學,2010

[7] 李小嬌.基于情境認知理論的高中化學微粒觀形成研究[D].桂林:廣西師范大學,2012