多業并舉拔窮根

諶貴璇 鄧萬里

精準識別、對癥下藥、精準脫貧,一條增收致富的新路正在鎮寧延伸開來。

深冬時節,走進安順市鎮寧自治縣丁旗街道辦馬鞍山村,工人正忙著在基本鋪設完成的文化廣場移栽綠化樹,一派熱火朝天的景象。

“這里是一個1萬平方米的文化廣場,這邊是生態停車場,這里是荷花池、步行道、自行車道……”馬鞍山村黨支部書記陳懷希向記者介紹馬鞍山開發與保護項目規劃的各功能區。

秉承“敢闖敢試、團結合作”的馬鞍山精神,馬鞍山村百姓齊心協力發展農民專業合作社,初步探索出了一條“農旅結合、文旅融合、產村互動”的致富新新路。

馬鞍山村的發展得益于鎮寧自治縣認真按“七個到村到戶”和“六項行動計劃”要求,精準識別、對癥下藥、精準脫貧,一條增收致富的新希望正在鎮寧延伸開來。

易地搬遷挪窮窩

與馬鞍山村不同,對于“一方水土養不活一方人”的馬廠鎮茂良村來說,搬出“窮窩”才是脫貧致富的第一步。

茂良村是一個距離鎮寧自治縣城26公里的小村莊,村里496戶村民接近一半都是貧困戶,人均可支配收入6080元,是名副其實的貧困村。

改善交通成本大,發展產業缺乏資源,茂良村該如何破解貧困難題?易地扶貧搬遷是脫貧攻堅的重要抓手之一。

2016年,貴州省批復鎮寧自治縣易地扶貧搬遷工程任務數983戶4375人,第一批計劃任務共13個安置點,馬廠鎮、扁擔山鎮、江龍鎮等安置點赫然在列。

3月25日,茂良村安置點破土動工,通過黨政聯席會調度,黨政主要領導雙指揮、日督查,強力推動工程建設順利進行。5個月后,茂良村以莫組的16戶村民告別故居,喜氣洋洋地搬進了新房。馬廠鎮茂良村也由此成為全縣第一個完成搬遷的安置點。

“房屋是政府統一建設、統一裝修的,我們搬遷沒花一分錢。”村民尤正光告訴記者,由于妻子積勞成疾,家里還得負擔三個孩子的生活、教育,早就一貧如洗,好在有搬遷工程提供的住房補助和拆房補助,自己才能順利搬進新家。

鎮寧自治縣“十三五”期間易地扶貧搬遷規模為2215戶9501人。隨著茂良村安置點的順利落成,鎮寧自治縣其余12個安置點前期工作已全部完成,這無疑為該自治縣如期完成“十三五”期間易地扶貧搬遷計劃打下良好開局。

“搬得出”只是走好了第一步,“穩得住、能致富”才是易地扶貧搬遷成功與否的評判標準。

據了解,為幫助搬遷農戶實現脫貧奔小康的目標,馬廠鎮制定了種養殖和鄉村旅游相結合的發展規劃。

馬廠鎮茂良互助發展種養殖農民專業合作社的組建成立,總投資50萬元,其中32萬元為項目資金,村集體投資10萬元,剩余8萬元動員搬遷農戶利用搬遷補償資金進行入股。

利用這些資金,合作社將在村中建設肉雞養殖雞舍16個,生豬養殖圈舍16個,蔬菜大棚16個和相應的配套設施。村集體所得收益的10%作為合作社今后發展資金,剩余10%用于茂良村集體的公益設施建設,其余80%全部作為群眾分紅發放。

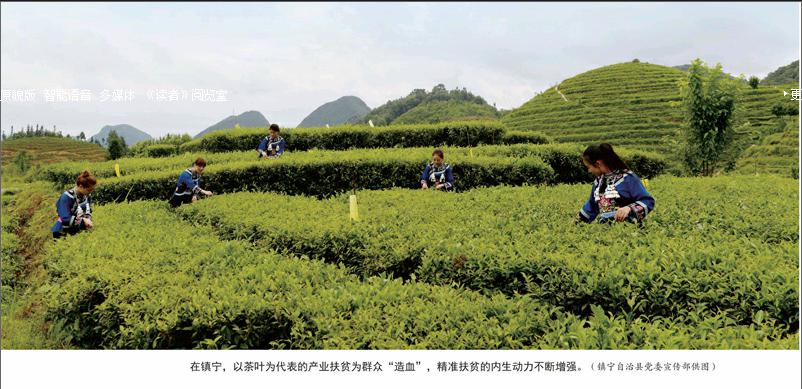

除了鼓勵搬遷對象自力更生,鎮寧自治縣還積極申報各類政策支持,用于核桃、茶葉等經濟作物種植,并將搬遷農戶列入重點對象進行重點扶持,保證搬遷農戶長續發展。

特色產業助增收

沿著鎮寧自治縣至龍宮風景區方向一路前行,繞過幾個山頭,大約15分鐘,便可到達大山鎮大寨村,村外十幾個用于培育中藥材種苗的白色大棚極其醒目。

這是鎮寧自治縣中藥材產業扶貧示范園區。整齊排列的育苗大棚綿延數百米,多功能苗展中心、拓展基地、辦公區域、綠化樹木等鑲嵌其間,一應俱全。

走進大棚,機聲隆隆,十多輛鉤機、鏟車、載土貨車來回穿梭,一派繁忙景象。園區負責人馬世權介紹,園區輻射帶動大寨村周邊的西苗村、長腳村、院府村四個自然村寨,20個村民組4810人,直接受益貧困戶達250戶。

園區內的鐵皮石斛育苗大棚里,數十名當地婦女在技術人員的指導下,為鐵皮石斛種植育苗。“我在這打工,每天能掙70元至100元,既得了收入又照顧了家里年老多病的爺爺。”大寨村村民吳祥高興地說。

吳祥給記者算了一筆賬:過去在廣東打工,一個月拿3000元左右的工資,在外開銷大不說,交完房租之后寄回家的錢也所剩無幾。如今回到家里,在園區打工一個月能拿到2000元,農忙的時候可以拿到3000余元。

鎮寧自治縣地處貴州中丘原西南部,是典型的喀斯特地貌,三分之二以上的農戶地處山區,屬滇桂黔石漠化集中連片特殊困難片區,其中有20多萬人口生活在比較偏僻山區里,農戶居住分散且遠離鄉鎮,交通條件不便,支柱產業稀少。

對此,鎮寧自治縣全力抓好產業扶貧這個根本,2016年實施“雨露計劃”開展就業培訓3450人次,投放1375萬元用于貧困戶“特惠貸”貼息;強化資金扶持,進一步完善農村道路交通、農田水利基礎設施,安排資金6020余萬元扶持精品水果產業,提高扶貧產業組織化和專業化水平。根據地方特色和優勢發展以種、養、林、果為主的特色農業。

2015年,朵卜隴鄉大力發展蔬菜、苗圃生產園、精品水果種植園、健康養殖示范園和特色鄉村旅游園,在調整產業結構工作中,繼續提高傳統農業項目科技水平,加快收益較高的特色種植養殖項目發展,逐漸形成立體農業格局。

本寨鄉炳云村因地制宜種李子,已成遠近聞名的李子之鄉。目前全村種植李子1300余畝,2015年進入豐產期的李子達400余畝。商家上門收購,遠銷四川、重慶等地。

本寨鄉除了種植李子,還鼓勵農戶栽種葵花、花生、核桃、辣椒等農產品。以培育新型農民為突破口,開展核桃種植等技術培訓,直接參與培訓450人,輻射帶動3200人,農民素質普遍提高,致富本領進一步加強,2015年,本寨鄉農民人均可支配收入達6699元。

近年來,鎮寧自治縣抓住國家大力發展農業和農村經濟的大好時機,利用政策的優惠性努力尋求發展農村產業經濟,因地制宜發展特色支柱產業,找到脫離貧困的好路子。

文旅一體添活力

永安村坐落于朵卜隴鄉的西北面,布依族聚居,因土地貧瘠且零星分散,農業基礎差導致一直得不到發展。

永安村村支書羅尚坤說:“因為我們村少數民族居多,而且緊挨黃果樹、龍宮兩大旅游景區,我們就根據實際情況,鼓勵大家賣自己的‘特色土布。”

“我們村的婦女人人都會織布,10米長的布三四天就能織完,在旅游景點能賣到300元。” 今年65歲的永安村村民吳安美說。

2014年,永安村創辦了民族工藝廠,平時村子里的婦女們就聚集在一起織布,村委幫忙銷售,2015年工廠就凈賺了12萬元。

鎮寧自治縣圍繞把鎮寧建成“安順旅游第一次級服務區”的功能定位,結合鄉村旅游資源,提出把生態旅游作為“美麗鄉村”建設重點,重點突出農旅融合一體發展。

而馬鞍山村則以鄉村休閑旅游為抓手,推動農業與旅游業結合發展,著力打造生態觀光農業,培育新型農村經營體系,加快傳統農業轉型升級。

近年來,隨著馬鞍山周邊石材產業的興起,大量的土地被流轉,農民的耕地減少了,越來越多的農民從土地上解放出來,在馬鞍山村發展旅游服務業,目的是解決農村剩余勞動力,讓更多農民在家門口能就業,著力打造生態觀光農業,提高農民土地利用率。

丁旗街道辦黨委書記蘇正兵說:“馬鞍山農民專業合作社走農旅結合道路,是要以實現‘農旅結合、以旅興農、以農帶旅促進農業轉型升級,最終幫助馬鞍山2000余名農民共同致富。”

沒有產業支撐的美麗鄉村是“空心村”,或許宜居,卻不能安居;沒有新村聚居點,承載的產業沒活力,或許能曇花一現,卻無法持久發展。

蘇正兵說:“不管在村里發展旅游服務業,還是其他行業,我們要探索的新路就是要能做到‘產村互動、產村互融,讓百姓最終走上一條可持續的致富道路。”(責任編輯/韋佳妤)