宣毫自昔最稱雄

——淺述唐宋宣筆興盛的原因

文_朱友舟

南京藝術學院教授/書法系副主任/碩士生導師

宣毫自昔最稱雄

——淺述唐宋宣筆興盛的原因

文_朱友舟

南京藝術學院教授/書法系副主任/碩士生導師

宣州的毛筆在晉代已經頗有名氣。到唐朝時,宣州的制筆業已經是全國之冠,宣筆成為文人最喜愛的文房用具。學界多以為唐宋時期安徽的宣城為全國的制筆中心。穆孝天《宣筆》論述了宣筆的起源、唐代宣筆的興盛、宋代宣筆的大發展、元代以后宣筆的衰落等。[1]資料充分,論述較為合理。張志徽《宣筆》[2]簡單記述了宣筆的歷史。《安徽文化史》的《宣筆》部分論述了兩晉南北朝時期大批北方士人南徙江南,推動了傳統宣筆的生產。[3]《談宣筆》稱所用的兔毫料未必就是宣州所產。[4]盡管相關的研究不少,不過宣筆的研究還存在一些問題,值得思考。宣筆興盛的原因究竟何在?宣筆在唐宋時期除實用以外究竟還扮演何種角色呢?

一、“天有時,地有氣,材有美,工有巧”

唐宋宣筆主要用兔毫、竹竿制筆,而以紫毫筆最為珍貴。“天有時,地有氣,材有美,工有巧,合此四者,然后可以為良。時,寒溫也。氣,剛柔也。良,善也。材美工巧,然而不良,則不時,不得地氣也。”[5]動物的生長具有較強的區域特性,就古代手工藝而言,大多就地取材,最大限度地利用本地區的優質原料,方能成功。宣城的毛筆在唐宋時被稱為“宣毫”,宣筆正是當地的能工巧匠利用了地方的特色資源制作而成,因此它具有較強的地域特色。

優質的兔毫主要取決于宣州的地理條件。宣州地處長江中下游,氣候濕潤,降水量豐富,水草肥美,這些對兔子的生長極為有利,所以兔毫質量特優。白居易《紫毫筆》稱:“江南石上有老兔,吃竹飲泉生紫毫。宣城之人采為筆,千萬毛中揀一毫。”[6]江南的丘陵為兔子生長提供了難得的美食與水源。正是這種優越的條件才孕育出了優質的紫毫。白居易認為以宣州中山兔毫制作的雞距筆最為精妙[7],他的《雞距筆賦》對此大加贊賞。

唐 杜牧 張好好詩(局部)

唐 顏真卿 祭侄稿(局部)

日本正倉院藏唐代雞距筆,雞距筆以宣州制作最為著名

因為“地氣”,而有“材美”。具備這些客觀條件以后,“工巧”則是更為重要的能動因素。宣州筆匠以諸葛以及陳氏家族最為著名。諸葛筆是宣筆的杰出代表。因此,研究宣筆應當以諸葛筆為例,以窺全豹。諸葛家族的手藝不但高妙而且世代相傳,薪火不斷。這是古代手工藝傳承的一種重要方式。歐陽修稱道:“宣人諸葛高,世業守不失。”[8]從晉代到北宋,一脈相承,技藝的積累逐漸深厚,漸臻于頂峰。葉夢得稱:“自唐唯諸葛一姓世傳其業,治平嘉祐前,有得諸葛筆者,率以為珍玩。”[9]的確如此,到了宋代,宣城其他筆工的名聲遠遠在諸葛家族之下。

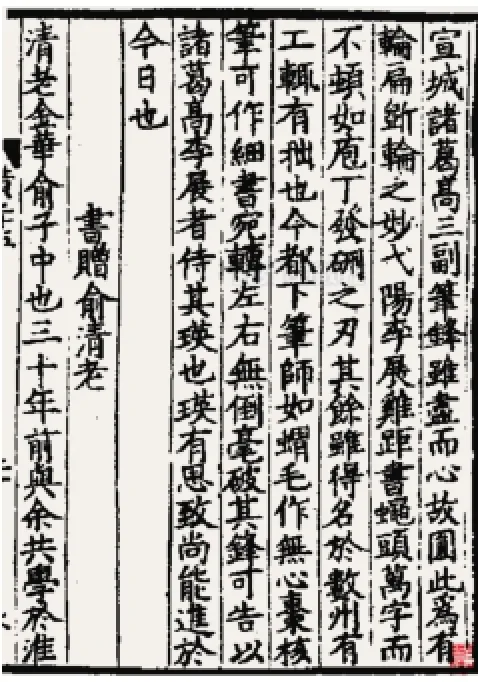

諸葛家族制筆不但選毫精到,而且制作工細。因此,其毛筆的品質無可挑剔。歐陽修對諸葛筆頗為贊賞:“緊心縛長毫,三副頗精密。硬軟適人手,百管不差一。”[10]筆頭捆扎得緊,才能經久耐用,否則筆毛容易脫落。諸葛筆軟硬適宜,品質穩定,十分精致。盡管當時京城開封的筆工多得如同衣縫里的虱子,但他們制筆水平卻低劣不堪:不但質量差,而且價格貴,華而不實。相比較而言,諸葛家族的筆耐用,物美價廉。黃庭堅對諸葛高的手藝贊嘆不已:“宣城諸葛高三副筆,鋒雖盡而心故圓。此為有輪扁斫輪之妙。”[11]輪扁,春秋時著名的造車工人,技藝非常精湛。關于諸葛高的制作妙方,黃庭堅稱諸葛筆筆頭入管深[12],主要作用在于突出鋒穎,增強彈性;不但技術經典,而且善于吸收新的材料。諸葛氏將黃鼠狼尾毛與兔毫搭配在一起,剛柔相濟,軟硬適中。

宋代黃庭堅關于宣筆的論述

安徽合肥出土的宋代毛筆

清代斗筆,筆管比較細,便于握筆。安徽博物院藏

清 曹素功制湘妃筆清 胡開文制筆

除了地理、材美、工巧等因素外,眾多文人的推崇則是宣筆著稱的人和條件。早在東晉,王羲之曾寫求筆帖給宣城陳氏,并被陳氏作為傳家之寶珍藏,這可謂是最好的宣傳資本。[13]韓愈的《毛穎傳》,對宣筆而言客觀上也是一次卓有成效的宣傳。白居易的《紫毫筆》對作為貢品的宣筆大加贊美,影響巨大。[14]江南吃竹飲泉的老兔,優質的紫毫,千萬毫中選一根的細致,昂貴的價格,栩栩如生,贊嘆之情溢于言表。白居易的人格魅力及文學成就進一步擴大了宣筆名聲。

宋宣城人梅堯臣的推介之功,也值得關注。梅堯臣常常給朋友贈送家鄉的宣筆。他曾寫信告訴好朋友歐陽修,稱贊諸葛高是海內第一的高手,并多次送諸葛筆給他。梅堯臣有詩《次韻永叔試諸葛高筆戲書》:“是以持獻公,不使物受屈。”[15]其實,歐陽修一開始并不喜歡宣筆[16],認為徒有其名;但礙于情面,也只得接受并寫詩唱和。不過后來他的態度改變了,對宣筆頗為喜愛:“今得此甚可用,遂深藏之。”[17]由于梅堯臣的不斷推薦,宣筆在文人中間產生的影響不可低估。

由于兼具天時、地利、人和等條件,宣筆當之無愧成為了唐宋時期的毛筆之冠。自唐以來,文人對宣筆由衷地褒揚,熱情洋溢,不絕于耳。可以說,從未有哪種毛筆有過如此殊榮。不過,如白居易稱頌的紫毫筆——宣筆中的極品,價格金貴,并非普通讀書人和百姓能消費得起的。紫毫筆在唐宋時期一直是進貢朝廷的貢品,或者常常作為貴族、上層文人之間的饋贈品。

除了上文所述的韓愈、白居易、梅堯臣之外,尚有許多文人從不同角度謳歌了宣筆的風采。從這些文人的籍貫與行蹤可以發現宣筆在當時的傳播及影響之巨。耿湋,河東(今山西)人,大歷十才子之一,有《賦詠宣州筆》二首:

寒竹漸虛受,纖毫任幾重。

影端緣守直,心勁懶藏鋒。

落紙驚風起,揺空見露濃。

丹青與文事,舍此復何從?[18]

詩文贊頌了宣筆的尖利與勁健,故能落紙驚風,搖空見露,是書畫以及文章不可或缺的利器。在詩中,耿湋形象地再現了文人對宣筆強烈的依賴與眷戀。陸龜蒙,蘇州人,唐朝農學家、文學家。他稱:“宣毫利若風,剡紙光于月。”[19]剡紙,浙江名紙,可知當時的宣毫與剡紙都是文人的至愛。

唐代詩僧釋齊己,益陽人。其詩稱:“霜雪翦裁新剡硾,鋒铓管束本宣毫。知君倒篋情何厚,借我臨池價斗高。”[20]在高僧的筆下,宣毫與剡紙再次并提。朋友的厚意深情,亦可知宣筆的價值不菲。

宣筆也傳播到了遠在西南邊陲的四川。唐代女詩人薛濤長住成都,以自制的色箋聞名遐邇。薛濤頗有才華和姿色,與當時的許多文人交往密切。薛濤獻給元稹的《十離詩》稱:“越管宣毫始稱情,紅箋紙上散花瓊。都緣用久鋒頭盡,不得羲之手里擎。”[21]詩人稱只有宣筆才配得上自己的敏捷詩才,可見詩人對宣筆的喜愛。

概而言之,不管在北方的山西、南方的瀟湘,還是遠在千里之外的蜀地,都有宣筆的喜愛者,足見其影響之大。但是唐代的文人卻很少提及筆工。就此而言,宋人對筆工的關注熱情遠遠超過了唐人。

在宋代,宣筆尤以諸葛氏最著,所受的褒獎自然最多。作為朋友,蔡襄給歐陽修《金石錄》寫序文,歐陽修以諸葛鼠須筆等物相贈。蔡襄特別喜愛諸葛筆,文集中多有記載。他曾由衷地贊嘆說:“近宣州諸葛高造鼠須、散卓及長心筆絕佳。”[22]蘇軾對宣城諸葛筆更是情有獨鐘,他認為諸葛家族的下等筆也超過了其他筆工的佳制。[23]林逋稱贊諸葛生筆如同指揮精銳部隊,縱橫揮灑于紙墨間,所向披靡,無往不勝。[24]黃庭堅有詩云:“宣城變樣蹲雞距,諸葛名家捋鼠須。一束喜從公處得,千金求買市中無。”[25]可見,諸葛筆不但價格昂貴而且不容易得到。文人的言語盡管有些文學渲染色彩,但從中我們仍然能發現宣筆在當時受人們追捧的盛況。

二、宣筆作為土貢與饋贈品

土貢,即“任土作貢”,語出《尚書》[26],指根據各地特有的物產,朝廷規定不同的貢賦項目。貢品多為土產、珍寶異物。宣筆作為一種土貢[27],在唐宋兩代史書皆有記載。最早可見于五代劉昫的《舊唐書》,宣州的筆和紙在唐代已經聞名遐邇。不過,宣紙至今仍然興盛,而宣筆早已成為明日黃花了。據歐陽修《新唐書》載:“光啟三年復以上元、句容、溧水、溧陽四縣置。土貢:筆,甘棠。”[28]在唐代,溧水、溧陽隸屬于宣州。[29]歐陽修又稱:“宣州宣城郡,望。土貢:銀、銅器、綺、白纻……紙、筆。”[30]而其他郡縣則未見有貢筆的記載。王存《元豐九域志》記載宣州土貢“筆五百管”[31]。此外還有管轄溧水、溧陽的江寧府土貢毛筆五百管。可見宣筆作為貢品在全國制筆行業的出色地位。

據載,在唐代皇宮也有御用的筆匠。唐代朝廷的弘文館及秘書省配置有皇朝所定專門的筆匠。“弘文館熟紙匠、裝潢匠各十八,筆匠六人。秘書省……熟紙匠十人,裝潢匠六人,筆匠六人。”[32]兩個部門共有筆工十六名,數量不少。然而宣筆作為民間的手工藝,無論技術還是名聲都遠遠超過了皇宮的御用筆匠的制作。

貢筆除了皇族使用以外,也用于一些朝廷的重要場合。唐王建《宮詞》稱:“延英引對碧衣郎,紅硯宣毫各別床。天子下簾親自問,宮人手里過茶湯。”[33]貴族參加由皇帝主持的作文、賦詩一類的應制活動,這是貴族榮升的好機會。而在這種珍貴的場合,招待貴族們的物品中便有進貢而來的宣筆。

唐宋時期的文人士大夫常常把文房四寶當作饋贈友人的禮品,而宣筆則必不可少。北宋詩人魏野,號草堂居士,與林逋同為宋初高士。魏野曾送宣筆給成都判官劉大著,并有詩稱:“宣城彩筆真堪愛,蜀邑紅箋更可夸。雅稱風流劉大著,閑時題詠海棠花。”[34]宣筆與蜀箋同為當時著名的文房用品,這種饋贈方式的確頗為高雅。

宣筆也時常和歙硯一起作為禮物贈送。黃庭堅曾經送給張道濟四支宣筆、一方歙硯及一錠自制墨。這應該是一份很貴重的禮物。宋人江少虞記載了一個文學少年的傳奇故事:麻先生仲英,幼有俊才,七歲能詩。隨侍官鄜州時,宋翰林白方謫官鄜,時聞而召之坐中,賦詩十篇,宋大稱賞。翌日,宋以浣溪箋、李廷珪墨、諸葛氏筆遺之,仍贈以詩曰:“宣毫歙墨并箋紙,寄與麻家小秀才。七歲能吟天骨異,前生應折桂枝來。”[35]仲英的天生俊才與翰林宋白方的愛才心切,躍然紙上。浣溪箋、李廷珪墨、諸葛氏筆與詩才,都是世間難得之物,相得益彰,何其完美!

據《李師師外傳》載:“即日賜師師辟寒金鈿,映月珠環,舞鸞青鏡,金虬香鼎。次日,又賜師師端溪鳳咮硯、李廷珪墨、玉管宣毫筆、剡溪綾紋紙。”[36]據傳李師師曾深受宋徽宗喜愛,盡管為野史記載,但是所送的禮物除珠玉金銀虬鼎外,還有宣筆與端硯等文房之寶。這種饋贈應該符合當時實際情況。

宣筆又常常與名茶一起作為饋贈的高雅禮物。宋人李綱在給李泰發的書信中說:“某再拜,承以日鑄茶、宣城筆為貺,不勝珍感。建茗數品……謾將遠意幸恕輕鮮也。”[37]李泰發曾任副宰相之職,李綱亦身居要職,相互之間的饋贈,何其清雅。日鑄茶與建茶,均為貢品名茶。官員之間饋贈文房之物在宋代比較常見,宋復州李太保贈宣筆給徐鉉,徐即和詩以示謝意:“處處良工事筆鋒,宣毫自昔最稱雄。因思南國巾箱學,愿入蘭臺掌握中。委質幸歸雕玉匣,操詞曾侍兔園公。一篇麗藻真閑暇,共仰才多道不窮。”[38]還有南宋著名的政治家和詩人王十朋的一次贈禮。先是章季子教授惠贈顧渚茶,王十朋報以宣城筆,并作詩以為紀念。“霅水書來寄葉嘉,中山人去代瓊華。定將絳帳鑄人手,散出毫端千種花。”[39]顧渚茶是一種名茶,曾經為唐代的貢品。可見,宣筆常常作為官員之間互贈的高級禮品。

不但官員之間饋贈宣筆,官員與高人逸士之間往往也是如此。釋道潛《酬周元翁推官見贈》:“宣毫越楮須盛載,吟取佳句還巾箱。”[40]釋道潛,為北宋著名的詩僧。推官(屬于三司)周元翁,擅長詩、書,與黃庭堅、陳與義等均有交往。道潛希望周元翁多載一些宣筆與越紙來給他,直截了當,對宣筆的喜愛之情溢于言表。陳摶為五代宋初著名道教學者、隱士。學者張詠與他為布衣之交。后來張詠官至樞密直學士、益州知府。張詠曾經以宣毫十支、白云臺墨一劑、蜀箋一角贈送給陳摶。[41]雅物贈高人,足見宣筆作為禮品的分量。

即使到了南宋,宣筆仍然為饋贈之佳品。傅安道郎中派人從宣城送來毛筆,為此楊萬里興致勃勃地寫道:“解包兔穎霜盈把,試墨山泉月一泓。”[42]

劉宰在給趙章泉的一封信札中提到說:“今聞友人王去非將專人過番易,道玉山。謹以奉寄宣筆百支,匹札并往。”[43]贈送宣筆百支,的確是一份沉甸甸的厚禮。

綜上所述,地理、材美、工巧等主客觀因素,使得宣筆成為唐宋時期最著名的毛筆。宣筆既是貢品,又是唐宋時期貴族文人之間高雅的饋贈品。宣筆是一種實用的文房用具,更是一種珍貴的工藝品。

由于無心散卓筆的興起,諸葛筆開始走向衰落。加之天災、戰亂及政治中心的南移,元代以后湖筆取代了宣筆的主導地位。不過,元明以后宣城一帶的制筆業仍然比較興旺,并未銷聲匿跡。

約稿、責編:金前文、史春霖

[1]穆孝天,李明回.中國安徽文房四寶[M].合肥:安徽科學技術出版社,1983:115-124.

[2]安徽省文史研究館.江淮逸聞[M].北京:中華書局,2005:154.

[3]安徽文化史編纂工作委員會.安徽文化史[M].南京:南京大學出版社,2000:2378-2379.

[4]潘德熙.文房四寶:中國書具文化[M].上海:上海古籍出版社,1991:21-22.

[5]周禮:卷十一[M].鄭玄注,陸德明音義.南宋刻本.

[6]白居易.白居易集:全四冊[M].北京:中華書局,1979:86.

[7]白居易.白居易集:全四冊[M].北京:中華書局,1979:86.

[8]歐陽修.歐陽文忠公集:卷四[M].四部叢刊景元本.

[9]葉夢得.避暑錄話[M].明津逮秘書本.

[10]歐陽修.歐陽文忠公集:卷四[M].四部叢刊景元本.

[11]黃庭堅.山谷別集:卷六[M].清文淵閣四庫全書本.

[12]王中焰,杜玉印.黃庭堅書論[M].南京:江蘇美術出版社,2009:449.

[13]蘇易簡.文房四譜:卷一[M].清十萬卷樓叢書本.

[14]白居易.白氏長慶集:卷四[M].四部叢刊景日本翻宋大字本.

[15]梅堯臣.宛陵集:卷第二十一[M].明正統四年刻本.

[16]歐陽修.歐陽文忠公集:試筆一卷[M].四部叢刊景元本.

[17]歐陽修.歐陽文忠公集:試筆一卷[M].四部叢刊景元本.

[18]曹寅.全唐詩:卷二百六十八[M].清文淵閣四庫全書本.

[19]陸龜蒙.松陵集:卷一[M].明毛氏汲古閣刻本.

[20]釋齊己.白蓮集卷:第九[M].四部叢刊景明鈔本.

[21]薛濤.李冶.薛濤李冶詩集[M].清文淵閣四庫全書本.

[22]蔡襄.端明集:卷二十五[M].宋刻本.

[23]黃庭堅.豫章黃先生文集:卷二十九[M].四部叢刊景宋乾道刊本.

[24]趙宏恩.江南通志:卷一百七十一[M].清文淵閣四庫全書本.

[25]黃庭堅.山谷外集詩注:卷十一[M].史容注.四部叢刊景元刊本.

[26]孔安國.尚書:卷三[M].四部叢刊景宋本.

[27]土貢,語出自《尚書·禹貢》孔安國序之“禹別九州,隨山浚川,任土作貢”。指根據各地物產不同,規定不同的貢納項目。在租稅制度逐步健全以后,土貢并未消失,而成為賦稅之外,臣屬或藩君向君主的進獻。

[28]歐陽修.新唐書:卷四十一[M].清乾隆武英殿刻本.

[29]歐陽修,宋祁.新唐書:卷四十一[M].長春:吉林人民出版社,1995:619.

[30]歐陽修,宋祁.新唐書:卷四十一[M].清乾隆武英殿刻本.

[31]王存.元豐九域志:卷六[M].清刻武英殿聚珍版叢書本.

[32]李林甫.唐六典:卷十[M].明正德十年刻本.

[33]王建.王司馬集[M].清文淵閣四庫全書本.

[34]魏野.東觀集:卷四[M].宋紹定元年嚴陵郡齋刻本.

[35]王辟之.澠水燕談錄[M].北京:中華書局,1981:46.

[36]唐宋傳奇集[M].魯迅,校注.濟南:齊魯書社,1997:215.

[37]李綱.梁溪集:卷一百二十一[M].清文淵閣四庫全書本.

[38]徐鉉.徐公文集:卷二十一[M].清景宋明州初本.

[39]王十朋.梅溪集:卷五[M].四部叢刊景明正統刻本.

[40]釋道潛.參寥子集:卷五[M].四部叢刊三編景宋本.

[41]曹學佺.蜀中廣記:卷一百零三[M].清文淵閣四庫全書本.

[42]楊萬里.誠齋集:卷七[M].四部叢刊景宋寫本.

[43]劉宰.漫塘文集:卷六[M].明萬歷刻本.