硯心藏息 石君一夢到京城

文_李莎莎

硯心藏息 石君一夢到京城

文_李莎莎

王 耀Wang Yao

字坤,號林西居士,安徽黃山歙縣人氏,硯雕藝術家,藏息堂主人。制硯、藏硯近三十載,作品追求渾樸自然、雍容方正,于樸素中見絢麗,天然中得工巧,擺脫了新中國成立以來制硯行業單純以工代藝的民俗趣味,透露出溫和中正的傳統氣息,為海內外諸多收藏家、書畫家和博物館機構爭相收藏。

2006年他將部分藏硯以及作品進行整理歸納,出版了《硯藏》一書,被學界奉為歙硯研究的經典書目。王耀先生的傳統美學,不僅包含文房雅器創作,更精于金石書法。五年前他在北京通州臺湖鎮創辦了“藏息堂”,集生活美學研究、文房雅器創作和寫經法脈傳承于一體。

見到王耀之前,我曾對他的兩樣東西特別期待:一是他制的硯,那是怎樣地雍容方正,襲得古風,才能一枝獨秀地在近年的拍賣場中屢創上百萬元一方的佳績?二是他的眼睛,凡有緣結識他的人,常贊他“雙眸清炯,真誠而又溫暖”,又是怎樣的經歷和修行,方可凝結成如此的氣度?

懷著一份探求之心,我來到王耀位于通州臺湖的藏息堂。院門之內,葫蘆藤蔓撐起濃蔭,果蔬綠葉裝點著小徑,若不是遠處工坊中隱隱傳來的造作聲響,你會以為錯入了哪座閑適的農家院落。王耀著一身麻衫,趿著一雙拖鞋迎接了我們,隨性而謙和。他請我們先到樓上的展廳參觀硯藏,那里一部分是他收藏的幾十方古硯,由漢至清,讓人可以一窺硯臺在形制上的發展脈絡;另一部分則是他自己的作品,以古為師,卻不乏創新。用手摩挲柔潤細膩的硯心,寂寂無纖響,平滑如肌膚。尤其是擺在展廳一角的一塊歙硯眉紋原石,浸沒在水中,更顯出珍珠貝母、星瑩夜空般的光華,不禁伸手去碰觸,漣漣水波一下就滌蕩走了我們從城中帶來的燥熱和風塵。

出生于歙硯故鄉的王耀,自幼就在當地的硯廠中長大,徽州文化的浸染,讓他很小就開始接觸書畫,十幾歲便踏著父親的腳印步入了制硯的行當。他曾擁有黃山屯溪老街上的名店“碎石齋”,廣泛收集硯石并結交硯友。幾年后又反思如果過于入市和入世,留給自己制硯、思考的時間便少了,因此毅然關掉店鋪,成立工作室,研習書畫、探究佛學,過起了半隱居的生活。雖然不求聞達,在識貨的行家眼里,他卻早已聲名在外。自稱“石君”的他,生活跟石頭密不可分,性格上也頗具石頭的倔強,那時在自己的硯臺王國里安做著帝王,大有李白敢用貴妃斟酒、高力士脫靴的氣勢。

然而事業上的成就并沒有驅走他的困惑,時時的自省也注定他會走得更高更遠。

由戰亂和政治原因造成的歙硯文化在近代的斷層,讓他陷入了藝術之路該向何處去的彷徨。古人制硯師法自然、天地,做出的硯臺為何就那么實用而經久耐看?他悟出若想找到自己的那片天地和自然,須得先師法古人遺作,于是便開始大量收藏古硯,再細細鉆研、揣摩。

1.王耀 木段硯歙硯·鱔黃白魚子石

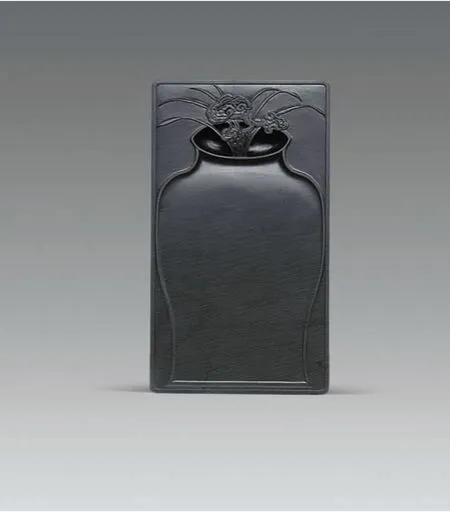

2.王耀 荷花硯歙硯·暗細羅紋石

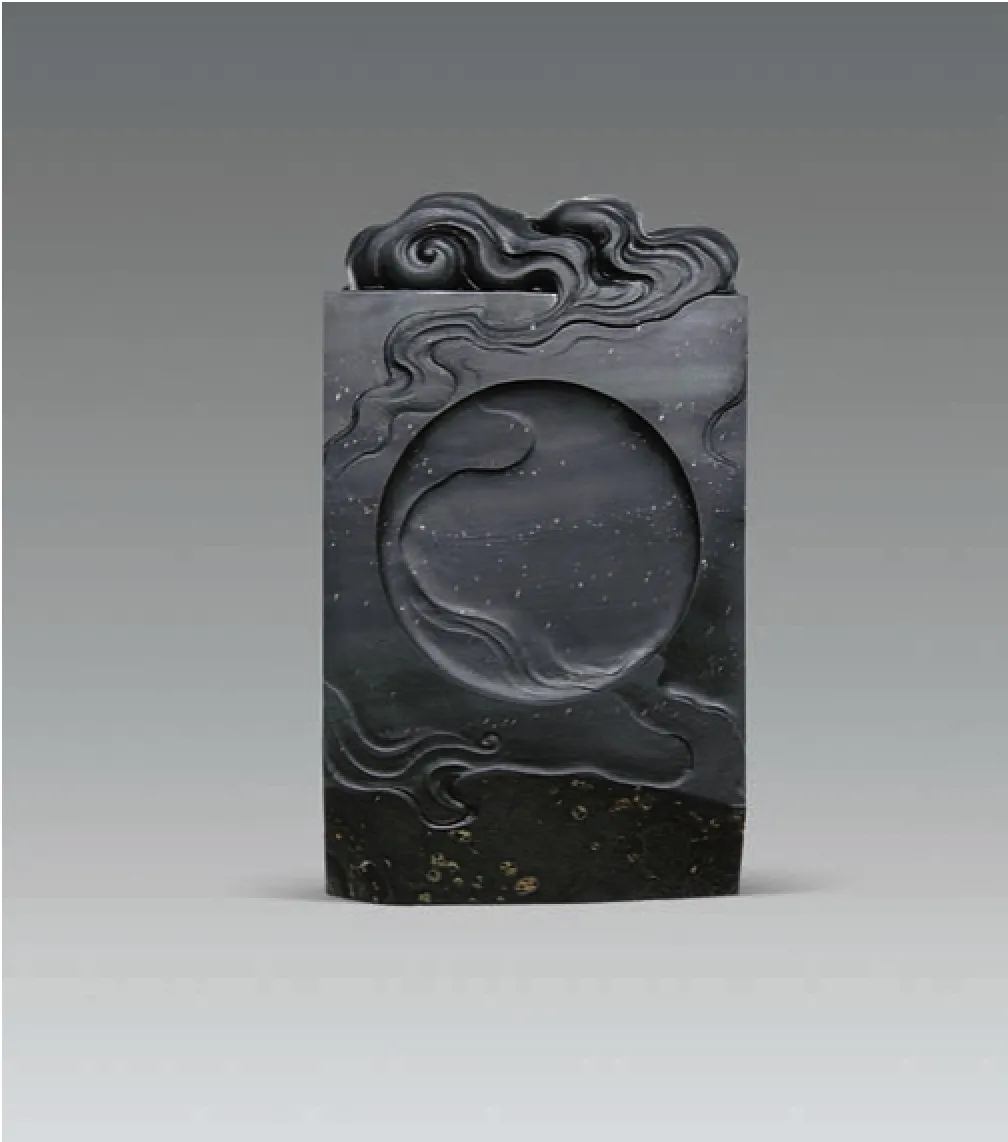

3.王耀 海天旭日硯歙硯·唐開元坑眉子紋石

4.王耀 風字硯歙硯·鱔肚紋線眉子紋石

王耀回憶剛開始收藏的時候,看到古代的東西都會覺得很好,漸漸才能進行比較和分別,產生取舍和境界。因此他雖然前后有幾萬方古硯過手,到今天依然留存在身邊的,不過200多方,卻個個都是某一時代、某種審美特質下的佼佼者,堪為教材,無可替代。

王耀對硯,絕對擔得上一個“癡”字。在一塊絕佳的老坑眉子紋石前,他的目光和聲調都會更加溫柔謙恭起來。一次去看望一方曾與他擦肩而過,最終落入別人手中的羅紋金星硯時,友人分明見到他在那方硯的跟前長久佇立,兩眼含淚,一言不發……他那雙天生用來發現硯石的眼睛,在20多年前眾人還執著于翻挖龍尾硯山的老坑時,就看到了山下芙蓉溪中靜靜沉睡的籽石,整車整車地收入囊中。如今這樣的籽料僅僅一塊就已價值不菲,以至于行內人常常望洋興嘆:“石頭都在王耀那里!”

但是“好石一塊不賣”!這邊卻是硯友奉勸的一句狠話落在他執著的心上,以至他有段時間幾乎斷了生活來源。而珍貴的龍尾老坑硯石,也由此源源不斷地向他匯集而來,只待他舉起手里的刻刀。

2012年,經國畫大師李可染之子李小可的點撥,王耀離開了生活舒適的黃山,來北京尋求更高的藝術造詣。初到京城時,為營建2000多平方米的展廳和工作室“藏息堂”,他多年的積蓄幾乎消耗殆盡,不得已只好出售珍藏的硯臺來彌補資金上的不足,一些材質獨特、可遇不可求的好硯,由此被忍痛割愛了。幸而舍與得總是相繼,如今王耀站在他的藏息堂中,眼前已是一條更寬廣的文化傳承之路。

5.王耀 抄手硯歙硯·墨點水心綠石

6.王耀 太平有象硯歙硯·針葉眉子羅紋石

中國古代,各路手工藝者被稱作“百工”,直到明清時期,各行各業工匠中的佼佼者們才會以近似藝術家的身份地位留名于世。因此每每端詳、撫摸著一方方古硯。王耀與那些連名字都未曾留下的古代匠人仿佛能夠進行一場穿越時空的對話,那種高山流水遇知音般的酣暢,恐怕只有置身其中方能體會。

在王耀眼里,手工制品上暗藏著工匠情緒的起伏和生命的韻律,就如他泡茶的一只純銀茶壺,來自一位臺灣制壺大師,幾十萬錘的砸痕密布在壺身渾圓的表面上,便有時間和空間凝聚在這里,壺便蘊含了能量和念力。就如此刻我們坐在他的茶席前品一杯香茗,目光所及之處,即使手里的茶杯、杯中的茶、壺內燒滾的水,以及房間中來自不同時代的家具和擺件,都分別釋放著它們各自的空間,在我們周邊穿插、交匯,才形成了美的結果。“如果你不去看它、感知它,你便看不懂它。若你開啟另一雙眼睛去捕捉它,各種賞心悅目就會驅散單調,仿佛形成一首美好的樂曲,讓生命得到滋養。”因此,所謂器以載道,就是要看得懂、進得去,才能出得來、悟得道。

7.王耀 佛手硯歙硯·武溪白魚子金暈子石

8.王耀 列宿硯歙硯·玉帶金星石

9.王耀 梟形硯歙硯·鱔肚黃眉子紋石

10.王耀 四足云紋辟雍硯羅紋石

11.王耀 牡丹硯歙硯·宋坑眉子紋石

12.王耀 荷葉硯端硯·麻子坑石

聽王耀講他的物我哲學,恍然間便覺得身體中另一雙眼睛已被輕輕打開。你很難想象,他這樣一位衣衫素樸飄逸、舉止頗存文人風采的“當世古董”,會用近于宇宙大爆炸的理論來解釋他的收藏溯源。而他所鐘愛的硯臺也是從一塊頑石起步,經過巧構、雕刻、反復琢磨,來到案幾之上,不喧嘩、不造作,陪伴一代又一代文人寫下“硯邊寄語”,宣泄出心中的才華與情愫。因此王耀相信,在文化繁榮的世代,硯藏必定會重新成為收藏中的重要一門。而他的“野心”,就在于通過硯石來打磨現代人的生活方式,讓人距離物我同一、和諧安處的境界近一些,再近一些。

即便現代社會中,大多數年輕人的生活看似已經離一方研墨的硯臺頗為遙遠,王耀依然不擔心硯文化的接續,他相信中國人對筆墨紙硯的喜愛是深入基因和骨髓的。“剛出生的孩子,給他硯臺和毛筆,他就能很歡喜地去涂涂抹抹。大家看到字寫得好的人,很自然地就會心向往之。”而他在藏息堂開設的寫經公開課,已經吸引很多年輕人重新邁進了書法的大門,去享受那份力發于心,運行于指尖,而游走于紙上的文化修行。

佛家講萬物皆空,收藏卻恰恰是一種對物的執念。既是佛學研究者又是硯藏大家的王耀,怎樣看待這兩者間的矛盾關系?他的答案倒是有些四兩撥千斤的禪味:“如果你今天連美都沒有見過,何談追求美?如果連色這一關都沒過,何談色即是空?經歷、了解和參透,這個過程無可逾越。等到將美好物質所蘊含的空間和磁場都裝進你的頭腦中,你便是聚足的,走到哪里也就腹有詩書氣自華了。”對比起來,其實古人對于器物才更講究,那是一種執拗而可貴的高要求,一種精神層面的潔癖,而宋代文化的精髓也正在于此。

也許就是這個原因,藏息堂里目之所及雖然不乏古董物件,卻并不顯得陳腐。它們讓賞心悅目無處不在,也讓人感受到這個白墻黑瓦的簡樸空間“不俗”。來到這里的人,無論境界多高還是多低,都能體會到空間中蘊藏著一些未知的東西,因此便不敢造次,也就去了火氣。“藏息”二字的神奇力量,便由此升騰起來。

約稿、責編:徐琳祺、史春霖