物證鑒定技術引發的爭議

編譯/孔繁勇

物證鑒定技術引發的爭議

編譯/孔繁勇

毒物化驗

2009年11月23日早晨,路易斯安那州的一名男子在查爾斯湖畔騎車時,發現一具年輕女子的尸體倒在鄉村道路邊。女尸的臉部因遭受重擊已經難以辨認,但是身上的一處獨特文身卻幫助警方確定她就是19歲的西拉 ·布茲加德。卡爾克蘇縣警察局局長帶領偵查人員立即著手還原死者生前的最后數小時。最后見到布茲加德的人曾把手機借給她使用,她撥出的電話號碼為警方提供了一個線索。

兇手也留下了一個有價值的線索。當死者與兇手搏斗時,她的指甲劃破了對方的皮膚,偵查員從中提取了一個清晰的DNA樣本。要找到兇手,他們只缺少一個與之匹配的DNA了。根據她打出的電話,警方找到了一幫非法入境的墨西哥勞工。托尼 ·曼庫索局長回憶道:“我們隨即開始申請依法提取DNA的許可,聘請翻譯人員,并向移民部門了解相關情況。”

但是這些墨西哥人的DNA與現場發現的DNA無一匹配。在FBI的 DNA綜合查詢系統里進行搜索比對也一無所獲。偵查人員繼續呼吁公眾主動提供有助破案的信息,死者家庭也懸賞一萬美元。但是案件偵查仍然毫無進展。

DNA顯型帶來的轉折

2015 年 6 月,與卡爾克蘇縣警察局合作的一個鑒定機構的 DNA 分析專家莫妮卡 ·奎爾了解到一種對 DNA 檢材中所含信息進行處理的全新鑒定方法,它并不要求數據庫已經存有嫌疑人的 DNA或與之相匹配的DNA。這種被稱為DNA顯型的鑒定技術,可以推測出留下DNA樣本人員的生理特征,諸如血統、眼珠和毛發顏色,甚至是面部特征。奎爾立刻聯想到布茲加德案件,在這個案件中,現場遺留的DNA幾乎是唯一的破案線索了。她與局長以及承辦案件的偵查員進行了聯系,警方采納了她的建議,將DNA樣本送到一家專業從事DNA 顯型鑒定的帕拉邦公司進行鑒定。

在這家鑒定機構,案件偵查工作發生了意想不到的轉折。根據現有的證據,偵查人員仍然堅信殺人兇手極有可能是拉丁裔,也許就是那幫墨西哥勞工中的一員,而且在殺人后立即逃離了現場。但是鑒定機構出具的意見卻把兇手指向一名白皮膚、長雀斑、棕色頭發、藍色或綠色眼珠的男子。鑒定人員認為,他的祖先應該是北歐人。

局長說:“我們必須回過頭來審視我們的偵查工作,并時時刻刻提醒自己,是否偏離了正確的偵查方向。”不過,有了新證據在手,他還是信心十足:“我認為我們離破案已經不遠了,因為我們有了一個很好的DNA樣本,并且掌握了嫌疑人的大致體貌特征。我們已經知道嫌疑人是什么樣的人了,但只是還不知道究竟是哪一個。”

DNA顯型是一項相對較新的物證鑒定技術。一些人甚至質疑它的有效性。它提供的人臉合成是根據遺傳學而不是照片所作出的預測。一個人外貌的很多特征并不存儲在DNA里,因此DNA分析并不能揭示這些情況,如某人是否蓄胡須、染頭發。盡管這樣,已有 40 多個執法機關成為帕拉邦公司客戶。擁有一家名為人類長壽的保健公司的人類基因組研究先驅者克雷格·文特爾也和許多實驗室一樣在研究基于DNA的人臉合成技術。

與此同時,其他的高科技物證鑒定手段也紛紛問世。CT 掃描儀可以協助醫生進行虛擬人體解剖,深入體內探測標準解剖難以察覺的痕跡。研究人員在研究尸體上的細菌是否能夠用作判斷死亡時間的準確指標。他們甚至還研究是否不僅可以通過兇手留在現場的 DNA,還可以通過其留下的細菌的微生物標志確定身份。

指紋專家指出,為防止先入為主,在核查嫌疑人的指紋前,必須先研究犯罪現場提取的指紋

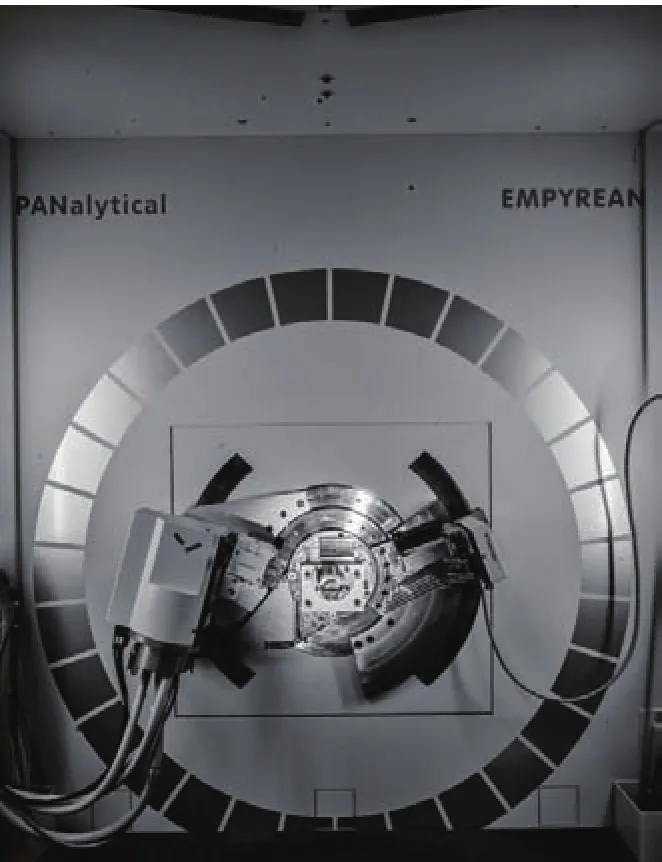

鑒定專家利用X光衍射技術鑒定合成毒品和炸藥

物證鑒定技術可靠嗎

我們通過《犯罪現場調查》等電影和電視劇作品所熟悉的那些物證鑒定技術已經有相當長的歷史了。1910年,托馬斯 ·詹寧斯成為首個主要靠指紋證據被認定犯有謀殺罪的美國人。他被控在盜竊(未遂)過程中槍殺克萊恩斯 ·席勒。兇手在剛漆過的窗臺上留下了自己的指紋,四名指紋專家在法庭上所作的證詞幾乎是詹寧斯被定謀殺罪并判處死刑的全部證據了。

詹寧斯提起上訴,上訴法院在裁定中不僅指出了使用指紋作為確定身份的漫長歷史,還指出指紋證據制度在英格蘭所取得的顯著成效。從1891年起,英格蘭就有數千起案件使用指紋定案,而且從未發生任何差錯。不過,上訴法院也提醒,由于指紋證據超出了常人的經驗范圍,因此必須由專家在法庭上開示,并向陪審團成員進行解釋說明。最后,上訴法院維護一審判決,詹寧斯被送上絞刑架。

20世紀末,法庭上涌現了許多新式鑒定手段。FBI的分析師將犯罪現場發現的毛發與嫌疑人身上的毛發進行比對,并在法庭上作證。毛發分析專家指出了毛發的微觀性狀、毛發的粗細、色澤以及其中的色素顆粒構造等特質。20世紀70 年代初期,咬痕分析技術得到廣泛應用,在進行鑒定時,專家將受害人身上的咬痕與嫌疑人的牙齒進行比對。 1974 年,法院根據一具從地下挖出的女尸鼻子上的咬痕認定了殺人兇手。其他可視的比對,如車輪行駛軌跡、鞋印、彈痕,也逐漸從執法機關確定犯罪嫌疑人身份的線索發展成為在庭審中出具、幫助證實犯罪的有力證據。在成千上萬起案件中,法官都要斟酌采信鑒定意見是否具有充足的先例作為支撐,從業多年的鑒定專家作出的證詞也都讓人信服。

但是在過去的大約10年時間中,許多鑒定技術的可信度顯然要比電視劇中的低得多。當物證鑒定結論在法庭上被過度使用后,一些無辜者反因此蒙受冤屈,輕則入獄,重則送命。

1981年,華盛頓特區有一名女子在自家的公寓中遇襲,歹徒將其嘴巴堵住,眼睛蒙上,然后實施性侵。報案后,她配合警方的畫師重塑了嫌疑人的面貌。一個月后,一名警察悄悄報告辦理此案的偵探,18 歲的柯克·奧多姆與合成的人臉素描像極其相似。但奧多姆的母親作證,案發時自己兒子待在家中,哪兒也沒去。她說自己記得很清楚,因為當時他的姐姐剛剛生了小孩。受害人在照片辨認時不太確定地選中了奧多姆的照片,隨后進行真人辨認時,再次指認了奧多姆。FBI 派出的分析師出庭作證時指出,奧多姆毛發的微觀性狀與死者睡衣上發現的那根毛發沒有任何差別。據此,奧多姆被判犯有強奸罪,入獄服刑 22年,出獄后還要服緩刑八年。后來,華盛頓特區的法律援助機構找到了新的證據,終于為他洗清冤屈。

1992年,卡梅倫·托德 ·威林漢姆被控在位于德克薩斯州的家中縱火,燒死自己的三名幼女。五名偵查人員對室內地板上的殘骸進行了分析,認為威林漢姆曾點燃汽油在家中多點縱火。2011年,德州認定該案的證據分析存在致命漏洞。但是對被告來說為時已晚,七年前他被處以極刑。

DNA分析

因為鑒定問題被冤枉的還有俄勒岡州的律師布蘭登 ·梅菲爾德,他于2004年5月在律師事務所中被FBI逮捕。探員們并沒有告知他為何會被逮捕,為了弄清原因,梅菲爾德只能在雙手被反銬的情況下閱讀逮捕通知書。當FBI的指紋檢查員在自動指紋識別系統中檢索梅菲爾德的指紋時,他們認為梅菲爾德的指紋與裝有馬德里恐怖襲擊事件中所使用爆炸物品的塑料袋上留下的指紋相匹配。那起爆炸襲擊奪走了191人的生命。但是,西班牙官方卻不同意FBI的看法。梅菲爾德被捕兩周后,他們發話說已經找到與塑料袋上指紋相匹配的指紋。嫌疑人是一名仍然在逃的阿爾及利亞男子,他被控幕后策劃了馬德里恐怖襲擊。

利用DNA顯型技術,并結合頭骨的關鍵特征,可以電腦生成被害人的臉

以上這些案例都有一個共同之處,那就是司法機關所依賴的鑒定手段和專家意見更注重技藝而非科學。例如,毛發分析的作用已經被明顯夸大了。FBI在對毛發微觀比對案件進行評查后,發現在90%的案件中,其分析人員所作出的證詞都存在問題。

放火案證據的可靠性也在受到質疑。多年來,放火案的偵查員們都會勘驗著火房屋的窗戶玻璃,查看是否以一種特有的方式產生破裂。他們還會努力尋找融化的金屬門檻或是因高溫爆裂的水泥地。如果溫度高到足以造成這些損害,就會被看做汽油等物質被用來引火的證據。但是與他人共同向德州物證鑒定委員會提交威林漢姆案件報告的火災調查員約翰 ·倫蒂尼指出,以上這種推論已經過時了。

倫蒂尼說:“堅持這種理論的人會認為,用汽油縱火之后的短時間內,會比單純點燃木材釋放更多的熱量。因此,火溫必定更高,對嗎?錯,不是這樣!”有研究表明,是通風,而不是點火的物質,決定了火溫及燃燒速度。在房屋火災實驗中,如果通風和其他因素適宜,即使沒有使用汽油,玻璃窗破裂、水泥地爆裂、金屬融化的結果也會發生。

甚至指紋作為證據的可靠性也產生了爭議。雖然計算機更長于通過數據庫檢索為標準的捺印指紋或掃描指紋找到相匹配的樣本,但是在將犯罪現場發現的模糊指紋與嫌疑人的指紋進行比對時,人眼卻顯然更勝一籌。由于現場發現的指紋大多是扭曲、污損的,能否找到與之匹配的指紋,就完全要依賴專家所作出的主觀判斷了。一項研究發現,如果告訴指紋檢查員,嫌疑人已經對罪行供認不諱或已被關押,他們有時會對同一指紋作出不同的結論。一份聯邦政府的報告披露,在梅菲爾德案件中,雖然嫌疑人的指紋與數據庫中的指紋并不一致,檢查員們仍然堅信不疑。

2009 年,美國國家科學院公布了一份報告,強烈質疑指紋、咬痕、血跡、纖維、書寫、彈痕分析等主流物證鑒定的有效性。該報告得出的結論是:除了一個例外,對任何的物證鑒定都不能確信其“揭示了證據與某個人或某種來源存在關聯”。

并非偶然,唯一通過美國國家科學院審查的物證鑒定手段并不是執法機關研究出來輔助罪案偵查的,而是由一名在學術實驗室工作的科研人員開發的。1984 年英國遺傳學家亞歷克·杰弗里斯偶然發現一個令人驚奇的事實:在實驗中,他可以僅憑每個人切碎的DNA就能將其與其他人區別開來。

杰弗里斯的發現構成了第一代DNA測試的基礎。三年后,杰弗里斯的實驗室對一名在英格蘭中部地區性侵并殺害兩名少女的17歲嫌疑人DNA進行檢測,發現與被害人體內提取的精液DNA并不匹配。這樣,DNA 技術在刑事辦案中的首次應用并未能幫助認定嫌疑人有罪,相反,它提供了嫌疑人無罪的證據。真正的兇手企圖逃避對當地部分男子進行的DNA篩查,但后來向警方供認了罪行。

不久,更多敏感的鑒定技術投入司法實踐,到 1997 年,FBI 開始應用一項鑒定技術,對基因組上的13處簡單重復序列進行比對,兩名無關人員的13處簡單重復序列相同的概率為1000億分之一。基因的這些規律就構成了FBI建設應用DNA綜合檢索系統的基礎。20世紀90年代,DNA畫像技術被廣泛應用于世界各地的案件審理,在美國,最為著名的當屬辛普森殺人案的審判了。

DNA證據并非不容置疑的。從提取DNA的犯罪現場直到分析DNA 的實驗室,外部的DNA都有可能污染DNA檢材,從而損害它的證據價值。精液、唾液或人體組織的鑒定結論幾乎可以把差錯率降低到零,但是對嫌疑人接觸過的物體所留下的DNA進行檢測,卻很難得出正確的結果。實驗室 DNA 檢測的水平與分析人員所受到的培訓成正比。 2015年4月,在一個資質評審委員會發現DNA分析人員不稱職、鑒定程序不規范后,華盛頓特區物證鑒定實驗室被責令暫停 DNA 檢測十個月,該實驗室所做的100余起鑒定也接受了復查。

艱難的變革

自美國國家科學院報告呼吁對物證鑒定進行徹底改革,已經過去七個年頭了。據官方信息,報告提出的一些對策建議,如創設一個全國性的物證鑒定機構,因為財政方面的原因,不可能被政府采納。其他的建議,如對使用指紋、咬痕等鑒定手段確定嫌疑人身份的可靠性加強研究,正在付諸實施。該報告發布五年內,美國國家司法研究所投入一億美元開展相關課題研究,形成了600余份研究報告,但是進展依然緩慢。

加州大學洛杉磯分校的法學院院長莫努金說:“這是一些重要變革的開端,特別是指紋證據領域。”2012年,為了避免鑒定過程中產生差錯,聯邦政府發布了指紋分析流程的新指南。一些指紋專家稱他們正處于觀念更新的風口浪尖,一直以來,專業標準都要求指紋分析人員在法庭上發表的鑒定意見必須釘是釘、鉚是鉚,不能有任何商榷的余地。但現在情況發生變化了,指紋專家們認為應該像DNA專家那樣以概率陳述他們的意見。也就是說,指紋鑒定結果是可能存在誤差的。

塞德里克 ·紐曼是南達科他州立大學一名擅長指紋分析的統計學教授,他贊成指紋分析人員能夠以適當的方式說明他們的鑒定結果存在著不確定性。這位教授和其他觀點相同的人士希望更為客觀地看待指紋比對中所使用的箕型、斗型、拱型。

這些標準的演化對于將物證鑒定發展為一門科學是至關重要的。美國國家標準技術局正在組織推廣一系列的規范做法,包括如何校準儀器設備,比對指紋時應當適用何種程序,如何研判彈痕、DNA或毒品分析結果等。美國國家標準技術局物證鑒定部門主管的特別助理、分析化學家約翰 ·馬特勒說:“我們的努力方向是健全各類標準規范,但是到目前為止,相關鑒定標準還是一個空白。”

即使設定了標準,標準技術局也無法要求鑒定機構執行其規定。下一步有可能實現的目標是,對那些能夠執行鑒定標準的機構,由第三方進行非強制性的資質認證。目前,有超過80%的鑒定實驗室獲得了通用認證,表明它們已經符合了規范做法的基本要求。但是大量的鑒定工作是在這些實驗室外的警方鑒定部門進行的。2014年,研究人員對包括警方及鑒定機構在內的1000余家從事鑒定的單位進行了調研,最后發現70%以上的單位沒有取得通用認證。

莫努金指出,另一個障礙是法官,他們本該是正義的捍衛者,但是經常會采信包括咬痕分析在內的難以令人信服的鑒定意見。只要這樣的證據仍然能夠被法官采信,對于鑒定人員來說,就基本上不會有任何動力來作出根本性的改變。他說:“法官們實際上未能認真地考慮如何確認鑒定的有效性以及如何對待差錯率。法院過多地押注在鑒定意見上了。”

隨著傳統的鑒定手段面臨越來越多的質疑,具有科學依據的新鑒定技術,如DNA顯型技術會給我們帶來更多的希望,還是增加了新的不確定因素呢?

2015年9月1日,卡爾克蘇縣警察局向媒體通報了殺害西拉 ·布茲加德的嫌疑人有可能是一名白人男子。帕拉邦公司解釋了一個人的外貌有多少可以從DNA推測出來,又有多少無法推測。比如這副面孔由于缺乏個性或情感,看上去十分怪異。他的目光無法透露他的童年有多么糟糕,他的嘴唇也難以顯示他對罪惡的癡迷或對法律的蔑視。這個人可能是你的二表弟,或是熟食店的伙計,也可能是2009年將一名年輕婦女毆打致死的男人。

鑒定專家在實驗中點燃一間臥室,收集燃燒過程中釋放的熱量、煙霧、氣體數據

鑒定專家正在進行槍支試射

模擬案發現場偵查

布茲加德案并不是DNA顯型技術首次用來輔助刑事偵查。這種技術的原始形式,也就是使用DNA確定嫌疑人的血統,對于2003年在路易斯安那州抓獲一名連環殺手起到了重要作用。與布茲加德案極為相似的是,警方一直都在尋找一個有特定血統的嫌疑人,DNA合成的人像表明他們的偵查方向恰恰搞顛倒了。

血統特征刻畫鑒定技術如今有了更新的版本,那就是所謂的遺傳根源。由于受不同的基因影響,東亞和歐洲人種都長著淺色皮膚。歐洲人的淺色皮膚與基因“SLC24A5”有關。幾乎所有的歐洲人都有兩份那樣的基因;歐洲以外的人種如果有一份那樣的基因,就會比根本沒有該基因的人種的膚色要淺得多。賓夕法尼亞州立大學生物人類學教授馬克 ·施賴弗說:“我可以與一屋子的美國黑人坐在一起,然后準確地告訴你誰有那樣的基因。”

除了能夠查出不同類型的基因,DNA顯型還可以幫助鑒定人員尋找被稱為單核苷酸多態性的細微變異。它們關系到人的外貌特征,如毛發、眼球顏色、雀斑以及耳垂大小。

帕拉邦公司以及人類長壽公司的研究人員進而利用巨型計算機數據庫來尋找單核苷酸多態性與個體面貌特征的關聯。志愿者按要求填寫關于他們外貌,包括有無雀斑的問卷調查表。每名志愿者的DNA樣本都要被檢測其中會產生單核苷酸多態性的100萬個點。3D掃描儀記錄下志愿者的臉部,包括顴骨、下巴、鼻子等部位的角度,從而生成一張電腦化的臉部圖片。然后,計算機算法開始尋找同一人的特定單核苷酸多態性與3D掃描圖片中臉部突出特征,如下巴或鼻子形狀的關聯。海量數據的處理要花幾周時間在數百臺計算機上同時進行。單核苷酸多態性與臉部特征的關聯可幫助鑒定人員利用犯罪嫌疑人等身份不明人員的DNA樣本反向生成一張臉。

當然,問題是那張電腦生成的臉與提供DNA人員的臉有多大程度的相似,是否能夠排除其他人,甚至是具有同樣血統的人。從理論上來說,向DNA數據庫提供的不同種族和面部特征的人數越多,該數據庫推測犯罪嫌疑人面部特征的功能就越強。荷蘭伊拉斯姆斯大學的曼弗雷德 ·凱塞爾教授說,從一個存有數千人信息的DNA數據庫生成一個數據庫外人員的精準面部圖片,至今仍然缺少有說服力的證據。他指出:“關鍵是無論它們做什么,都應當能夠證實,能夠復制”。帕拉邦公司現在正與北德克薩斯大學應用遺傳學研究所的負責人布魯斯 ·布德沃進行合作,對其鑒定技術進行測試。布德沃此前是FBI的DNA專家。

帕拉邦公司的首席執行官史蒂文 ·阿曼特魯特說,弄清公司的人臉合成技術如何正確使用是十分重要的。他認為,這種技術不是用來確定嫌疑人的身份,而是用來排除與合成的人臉明顯不相似的人員,如布茲加德案中的那些墨西哥勞工。

阿曼特魯特說:“今后,我們在偵查初期就可通過人臉合成技術確定誰應當或不應當在你的嫌疑人名單上。”隨著調查對象范圍的縮小,未被人臉合成排除的嫌疑人的DNA可用來與現場遺留的DNA比對。畢竟,帕拉邦公司的技術并非是為確定特定人員而研發的。

阿曼特魯特說:“我要強調的是,這些新技術確實提高了偵查工作的效率。”

承辦布茲加德案的偵探萊斯 ·布蘭查德迫切希望早日偵破。他說,自從帕拉邦公司合成的人臉畫像公布后,他和他的偵查團隊已經收到不少市民提供的線索了。破案似乎指日可待了。

但是到目前為止,與之匹配的對象仍然沒有發現。■