旅游社區東道主家庭的社會變遷研究綜述

薛熙明+王宗琳

[摘 要]自20世紀70年代以來,作為旅游社會學和文化地理學的一個跨學科研究領域,旅游社區東道主家庭的社會變遷一直受到關注,并形成了包括結構-功能主義、馬克思主義、女性主義和人文主義等不同思想流派。通過對中英文數據庫文獻的分析發現,相關研究集中在旅游社區家庭經濟收入、性別地位、家庭結構、家屋格局和家庭認同等方面的變化上:旅游可以促進東道主家庭經濟收入的提升,但也普遍存在著收益分配不公的問題;女性的旅游從業使其在家庭中的地位得到提升,但仍然受到父權制文化傳統的限制;社區旅游使得東道主家庭結構逐漸從一元化向多元化方向發展;由于家庭客棧、開發性遷移和第二居所的出現,東道主的住房格局和生活空間受到嚴重影響;盡管旅游參與改變了扎根于傳統地方的家庭認同感,但東道主也能對此進行主動調適。未來可以考慮新的拓展研究,包括構建旅游社區東道主家庭的社會變遷結構方程的模型、超越主客二分的對旅游城市東道主家庭的研究、對東道主家庭再社會化問題的研究等。

[關鍵詞]家庭;社會變遷;旅游社區;旅游影響;東道主

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006(2017)04-0096-11

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.04.015

在當今世界的現代化進程中,社會系統正經歷著一場巨變。旅游作為現代社會一種內含流動性的社會實踐,為東道主與游客社會關系的再生產提供了可能。東道主在與游客持續接觸的過程中,較易受到來自現代世界的影響。在旅游目的地社區,作為社會單元的家庭也會發生某些形式的轉變。作為現代性的一種敘事方式[1],家成為旅游社會文化影響研究中一個不可忽視的關鍵概念。家既是個人生活意義的中心,也是構成社區的核心要素。從20世紀70年代開始,在由現代化理論發動的對家庭歷史及其現代演變的研究熱潮中,旅游地東道主家庭的社會變遷也逐漸受到關注。這一研究有助于揭示旅游現代性在目的地的影響途徑和輻射效應。本文試圖通過對相關文獻的檢閱,梳理這一領域研究的研究流派和研究內容,以期深化關于旅游現代性問題的討論。

1 相關研究歷程

西方社會文化地理學研究常常將家作為研究對象,借以透視不同時空環境下的社會文化變遷。既往的旅游社會學研究者也注意到了旅游發展進程中東道主家庭所承載的社會文化內涵的變化,但其研究尺度往往放在社區及至目的地,缺少以家庭為研究對象的微觀視角。因而,對于東道主家庭社會變遷的研究實質上體現了旅游社會學與文化地理學的學科交叉。

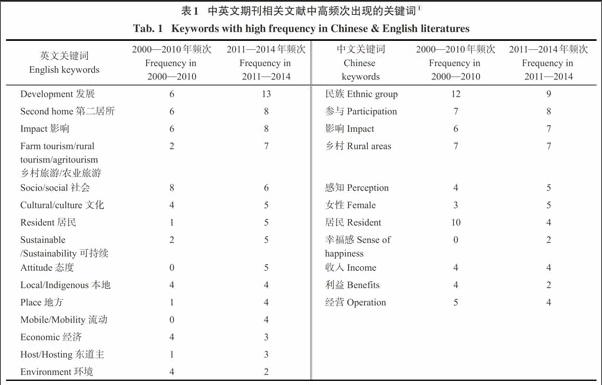

旅游對東道主家庭的影響研究起始于20世紀70年代。以“community tourism”和“family” 或“home”為主題在Web of Science數據庫進行檢索1,并經人工核對,最終確定相關度較高的文獻95篇。從各年度文獻刊載量來看,2007年之前各年發文較為零散,2007年以后發文量有明顯增加,2011年開始發文量急速增長(圖1)。這些文獻主要集中于Annals of Tourism Research和Tourism Management等主流期刊中。從英文文獻高頻關鍵詞統計來看(表1),關鍵詞較為分散,反映出相關領域研究話題較為廣泛。2011年以前,家庭的旅游影響研究的關注度較高,在社會、文化、經濟、環境等各層面都有探討。2011年之后,研究對象得到了極大的拓展,第二居所開發對旅游目的地社區的影響得到了重點關注,還出現了關于家庭客棧(homestay)的研究。同時,研究深度也不斷推進,居民態度(attitude)、地方(place)、流動性(mobility)等關鍵詞的詞頻都大幅度提升。2011年后的研究在理論上屢有突破,社會表征理論、社會交換理論、符號互動理論、系統論等都大量出現。

中文文獻主要來源于CNKI中國知網全文數據庫,以“旅游”“社區”和“家庭”作為主題詞對該數據庫所收錄的1994年至今所有的學科類別的期刊進行模糊查詢,經人工篩除,得到與本文主題關聯度較高的期刊論文42篇。總體來看,這一主題的文獻在2002年后開始出現,2007年后增速加快,2011年后數量激增(圖1)。相對于國外研究,國內研究雖起步滯后,但發展速度和階段大體相同。文獻中高頻關鍵詞集中于“參與”“民族”“影響”“鄉村”(表1)。民族或鄉村地區的社區旅游參與問題是核心研究內容,這是中國作為發展中國家的國情所決定的。而在不同時段,關鍵詞演變態勢有所差異。自2007年開始,“居民”“利益”“經營”“女性”等關鍵詞關注度升高,反映出社區居民的旅游收益開始受到重視,且婦女在旅游從業中角色凸顯,對家庭旅游影響的研究也更多體現在經濟層面。2011年至今,該主題文獻呈現出更為廣泛的研究視角,如“感知”就表達了社區居民對地方社會的所持情感;而從制度層面對旅游社區增權、社區治理等問題的討論也開始出現。

值得注意的是,2011年之后,新的研究方法不斷進入這一領域。如多位國內學者探索使用結構方程模型(SEM),對目的地社區居民的旅游影響感知進行測度分析。居民的地方感[2]、社區歸屬感和社區參與旅游程度[3]都作為與旅游影響感知相關的變量被引入。但綜觀這些研究,其主要著眼點仍放在社區層面,家庭層面的細分要素并未被明確納入自變量。僅有個別研究者在家庭微觀尺度上,測度了家庭的文化、道德規范和價值觀念對社會傳統風俗的影響[4]

2 相關研究流派

隨著現代社會日常生活領域的擴大和內容的多樣化,日常生活日益成為社會結構和社會關系的重要影響因素。Berger和Luckmann認為,日常生活的實際才是唯一最重要的社會實在[5]。他們肯定了生活世界是在日常生活中社會建構的產物,是主觀和客觀的結構。家作為一個微觀尺度的社會單元,自20世紀60年代開始,逐漸成為社會學、人類學等學科關注的一個焦點。在進化論、結構-功能論、沖突論和社會心理學說等社會變遷理論[6]的啟示下,現代家庭社會變遷也逐漸形成了包括結構-功能主義、馬克思主義、人文主義和女性主義等不同思想流派。

2.1 結構-功能主義的研究

結構功能論者試圖以結構化的方式來觀察不同地域的家庭社會關系。如Levi-Strauss的“親屬原子結構”[7]、Parsons的“洋蔥理論”[8],以及費孝通所提出的傳統中國鄉村家庭以同心圓模式為特征的差序結構[9]。20世紀60年代以來,工業化進程下傳統家庭的變遷受到研究者們的普遍關注。在進化論和結構功能論混合基礎上形成的現代化理論成為解釋現代家庭變遷的重要理論框架。其代表人物Goode認為,現代家庭正從傳統大家庭向獨立的核心家庭轉化,且個人主義價值觀念與夫婦式家庭制度之間、核心家庭制度與工業化之間是相互適應的。他同時指出,工業化和家庭是兩個平行的過程,均會受到社會、個人觀念的變化的影響,經濟、文化、意識形態和其他因素都會對二者產生影響[10-11]。家庭結構的變化是現代結構-功能主義者考慮的 重點。

2.2 馬克思主義的研究

馬克思主義者認為,社會的結構性差異將引發沖突,而沖突正是社會變遷的主要路徑。首先,他們將社會再生產作為家庭研究的一個突破點。在資本社會中,家庭不但是勞動力休息和繁育的場所,也成為資本支配的社會再生產空間[12]。而在更多作為“世界工廠”的發展中國家,家庭還疊加了面向外部社會的生產和消費功能(如家庭車間),從而成為兼有社會再生產和社會生產屬性的重要場所。其次,馬克思主義者還竭力控訴資本社會中權力所造就的不平等關系。福柯指出,在國家的規訓和監督下,居民的生活成為權力的對象[13]。權力關系不再被掩蓋在家的溫情面紗之下,家的空間構成、表征和情感都是由權力幾何學(power geometry)所決定的[14]。由此,居民家的形態和功能變遷正體現了資本權力作用的軌跡。

2.3 女性主義的研究

功能主義學者持二元論的觀點,他們常常將家庭視為與外部世界相區分的和睦統一的整體。20世紀60年代末興起的女性主義研究繼承了馬克思主義的批判社會學視角,反對現代化理論將家庭現代化的歷程視為固定和同一的發展模式的觀點。這一派學者強調關系導向和關懷倫理,關注家庭體驗的性別差異。她們認為,將家庭視為私人領域掩蓋了其內部的社會不平等[15],因而鼓勵女性離開家返回到真實的政治和商業世界中[16]。家庭的多樣性、不平等與沖突成為女性主義關注的話題。20世紀80年代以后,女性主義還吸收了建構論和后現代主義的思潮,從多樣性和合法性的視角對既有的單一家庭變遷模式提出挑戰[17]。Stacey 認為,家庭不是一種基于生理差異而形成的制度, 而是一個意識形態與象征的社會建構[18]。由于當代家庭具有流動性和不確定特征,因而可以通過表達女性經驗來重構社會。

2.4 人文主義的研究

人文主義學者重點強調的是人在場所中的情感。他們指出,馬克思主義理論中常常忽略了家的地方經驗。他們也批判了對家的浪漫主義觀念,以及對家的社會結構及地方體驗之間關系的膚淺理解[16]。在Relph對地方經歷、段義孚對地方感知和映像、Buttimer對生活世界、Seamon對身體經歷、Ley對地方意義的理論表述中[19],家都是一個核心概念。在他們看來,家就是由日常實踐、生活經驗、社會關系、記憶和情感形塑的物質和情感空間的綜合體[20]。人文主義還借用社會心理學中的認同理論,說明場所環境與自我同一性的密切關聯。人類需要通過適當的認同而對其環境產生有意義的意識[21]。換言之,自我認同也依賴于場所環境。由此,家庭的社會變遷也成為地方變遷的真實映射。

3 相關研究內容

20世紀70年代,一些旅游社會學者深入歐洲鄉村社區,他們在觀測社區所受到的旅游影響的過程中發現,東道主家庭在親屬關系、婚姻關系上、兩性關系和性觀念上都存在不同程度的變化,由此開始了對該領域的探查[22-24]。更為全面的分析視角出現在20世紀90年代以后,旅游社區家庭就業模式、家庭收入、家庭結構、家庭控制的變化等方面的內容都被納入研究者的視野[25-26]。國內相關研究成果則遲至2000年以后才逐漸出現,研究內容基本與國外相仿,且案例地集中在一些民族旅游社區。

3.1 旅游社區東道主家庭經濟收入的變化

家庭的經濟收益是其成員維持生計需要的基礎。但多數馬克思主義學者僅僅將旅游體驗和消費家庭視為勞動力繁育和休息的社會再生產場所,而忽略了其作為社會生產場所的可能。女性主義學者揭示了家庭經濟對工業化歷史進程的重要貢獻,由此確認了家庭與工作相互依存的關系[27]。當代社區旅游的發展為女性主義的觀點提供了最好的注解,東道主的家庭被改造為一個場所。因此,東道主家庭的旅游收益體現了社會生產方式的革新。

在經濟落后地區,旅游常常作為一種脫貧致富的途徑而受到利益相關者的認可。Tao和Wall認為,旅游是一種可持續的生計方式。雖然旅游不是脫貧的萬能鑰匙,但作為一種潛在的活動方式,它不僅可以使那些直接參與旅游業發展的家庭獲益,也能間接提高周邊其他家庭的經濟收入[28]。與此相似,Loria 和Corsale認為,旅游作為一種休閑活動,已經和目的地社區居民的生活方式緊緊聯系一起了。它不僅改變了當地家庭的收入結構,而且自產自銷的家庭旅館經營模式,也使得家庭成員的服務技能得到了提升[29]。而在發達地區,旅游對家庭的生計收入提高作用卻并沒有那么明顯,更多的是起到實現地方認同和維持社會網絡的作用[30]。

但是,當地居民家庭收入的提高并不代表著旅游收益的公平分配。由于教育水平的落后,很多目的地社區都是在外部力量的激勵下獲得旅游發展的再分配收益,但這一收益往往只占整體收益的一小部分。Kousis在希臘鄉村旅游社區研究中發現,當地的土地所有權被流轉到外地人手中,農民轉而成為旅游從業者。外來投資者一般都會占據當地最高級別的接待設施,而當地家庭分享剩下的次級資源,且住宿設施級別越低,作為其擁有者的家庭數量也越多[25] ,并呈現出旅游資本支配下社區旅館的金字塔等級分布。

3.2 旅游社區東道主家庭性別地位的變化

家庭內兩性關系的變化,特別是旅游對女性家庭地位轉變所起的作用,引起眾多學者的關注[31]。這些學者深受女性主義思潮的影響,將旅游從業視為女性實現自身解放的一種有效途徑。她們認為,現代旅游業恰為東道主在家女性提供了一個從私人領域轉入公共領域的機會。女性可以通過從事旅游服務工作,將其家務技能變為職業技能,從而完成由主婦到旅游從業者的身份轉化。Cone以中美洲的兩位瑪雅婦女為研究個案,發現她們自從事旅游服務工作后,在家庭中的角色定位得到了更新[32]。另一些案例研究則肯定了合作社在鄉村家庭婦女旅游就業轉型和男女平權中的重要作用[33-34],因此,東道主女性家庭地位的提升不但與其參與旅游發展的程度存在較高的相關性,也與婦女組織性程度有著緊密的聯系。一些學者認為,旅游帶來的就業和獲利機會的增加,不僅可能對家庭勞動分工造成影響,也會提高女性在家庭中的經濟地位[35],從而幫助她們扭轉父權制社會下日漸邊緣化的不利局面。在此,盡管經濟資源的占有往往對兩性之間的權力建構具有重要作用[36],但也有學者認為,發生在家庭領域的女性地位和權力變化,是建立在當地文化的凝聚力和社會結構的穩定性基礎上的。如在云南瀘沽湖的摩梭社區,女性不但通過旅游經濟收益的提升,來實現同性之間權力的代際過渡[37],還進一步引導文化回歸,使得以母系為主體的思想在摩梭社會得以新生[36]。

但是站在女性主義立場上對于旅游的褒揚,并非是完美無瑕的。在一些文化內向性強的旅游社區,兩性地位的變化只是一個調整的過程,在父權制文化傳統的框架下,家庭中男女地位平等并未真正實現[38-39]。事實上,在不少民族地區,經濟模式、社會結構、文化內聚力和受教育程度都是當地女性參與民族旅游發展的阻礙因素,女性的家庭地位在旅游發展后并未出現實質性轉變[40]。而從女性旅游從業的內容和性質來看,性別區隔也使得東道主女性大多被定位在低職位、低報酬、缺少發展機會和臨時性的旅游服務工作上[41],這些職業在形式上類同于家務勞動。甚至東道主女性自身也成為被消費的旅游吸引物[42],其職業從歌舞表演延伸到以性服務為特征的性旅游上。在東亞和東南亞的一些國家性旅游業已經成為當地創匯的重要來源。從事性旅游業的青年女性多來自偏遠鄉村的貧困家庭,她們的收入是其整個父系家庭生活的主要來源[43]。盡管Herold的研究表明,多米尼加女性性工作者試圖向家人隱瞞自己的職業身份[44]。但在其他地區,尤其是政府支持性旅游的地區,這些婦女是否能夠獲得來自其自身家庭的認可,尚未見相關論述。

大量文獻將研究的著眼點集中于女性,而旅游研究中的男性缺場現象較為普遍[45]。一些研究者將旅游領域中的男性視為女性的參照物。如認為在女性當家的基礎上,一些地方的男性也開始有序地提高自己的話語權,增強其對家庭的決策權力[37];或是對兩性應該共同承擔家庭責任產生了共識[46]。Harrison通過對非洲不發達國家青年男性的研究發現,旅游從業導致其家庭地位和家庭控制力都得到了較大提升[47]。

3.3 旅游社區東道主家庭結構的變化

當代旅游業發展所引發的地方社會結構的整體性變動深刻地影響著東道主家庭結構。社區參與旅游,特別是以家庭為單位參與旅游接待,帶來了東道主家庭結構層級和關系空間的變化,使得東道主家庭結構逐漸從一元化向多元化[48]、扁平化向縱深化方向發展。在結構-功能主義學派看來,是結構,而非個體決定了家庭的演變方向。他們運用動態化和系統性的分析,為東道主家庭結構的變遷給予了新的注解。婚姻關系、家庭規模、生育觀念、家庭教育等研究內容都與此密切相關。

婚姻禮俗和制度的變遷體現了家庭結構的變化。一方面,由經濟要素主導的婚姻制度突破了既有的宗族制度對家庭形成的約束,從而使得東道主的新型家庭更好地適應了旅游發展和現代化的需要。Kousis在對希臘鄉村社區的研究中發現,社區家庭旅游收益的提高使得陪嫁品的形式開始多樣化。隨著旅游的發展,當地的陪嫁品從實物形式逐步演化為貨幣、不動產甚至是產權形式[25]。而在旅游發展后的貴州西江苗寨,陪嫁品已從傳統的補償娘家財物轉化為提前贈予新婚家庭以遺產[48]。王伯承和吳曉萍發現,在貴州苗寨社區旅游發展的背景下,當地居民與其他民族通婚的人數和范圍正在擴大,但基于當地文化內生力量的保持,其本底的婚姻文化依舊延續[49]。對于一些具有獨特婚姻制度的地區,旅游帶來的沖擊更為明顯。在瀘沽湖摩梭人社區中,當地原來以母系為主的家庭形態在旅游發展后開始呈現多樣化的趨勢:母系家庭、雙系家庭和父系家庭共存;一夫一妻的婚姻制度開始在年輕一代出現;走婚對象的選擇標準中也滲入了經濟成分等[50]。

另一方面,游客與東道主之間出現的新的兩性交往方式也進一步拓展了東道主社區原有的通婚范圍,同時也引入了更多新的婚姻形式。游客進入東道主社會也會促使新的異性交往關系的形成。一些來自歐洲發達地區的女性游客往往與東道主地區的男性青年,如帶有異族特征的阿拉伯青年或欠發達國家的沙灘男孩,產生所謂的浪漫旅游和友誼旅游。處于其間的當地青年男子更傾向與女游客保持長期的情侶關系,甚至期望這種關系能幫助自身實現身份認同和職業發展[44,51]。魏雷等則通過當代瀘沽湖的“旅游走婚”現象對此進行了回應。她們認為,這種當地男性與外地女游客之間的“旅游走婚”行為,是當地傳統走婚文化的衍生物,它有助于增強當地男性的身份認同,也通過其自身的反思與抉擇維系了大家庭的和諧[52]。

家庭規模和生育人口在旅游發展后出現了新的變化。層序有致的傳統大家庭因為難以適應現代旅游業發展的需要,變得越來越小型化。旅游業的發展改變了人們的工作環境,婦女的初婚或初育年齡都有明顯的上升,隨之而來的是目的地社區平均生育率的降低和家庭規模的縮小[45]。魏雷在研究瀘沽湖摩梭人旅游時也發現,旅游接待活動的家庭化、社區家庭平等分配旅游收益的現實需求,以及當地年輕夫婦生育觀念受旅游影響而產生的變化,使得傳統大家庭數量開始下降,核心家庭數量上升,且每個家庭人口規模也趨小[52]。

旅游的影響不僅僅是家庭規模和人口數量,也涉及到家庭中的未成年人。一般認為,旅游業的發展使得當地一些從事接待的家庭面臨勞動力短缺問題,因而未成年人輟學參與旅游接待或講解活動的現象較為普遍[53-54]。而李星群在研究鄉村微型旅游企業的經營對家庭的影響時發現,鄉村旅游除了具有促進農村家庭和諧、家庭收入提高的作用外,同時也使得經營旅游業的家庭對后代的教育有更嚴苛的要求,“外出闖天下”成為家長們對孩子未來的期冀[55]。

3.4 旅游社區東道主家屋格局的變化

旅游業向地方的滲透改變了東道主家屋格局。由于東道主在旅游接待過程中往往將住房改造為經營性場所(如家庭客棧),因而家庭旅館建筑格局的變化成為地方旅游發展的階段性標志[36]。在社會現代化和旅游業的雙重作用下,西雙版納傣寨家屋的演變隱喻著當地家庭生計方式的變化[56]。為滿足游客需求而更新家屋已日益成為目的地社區家庭客棧經營者們的共識。麗江古城居民一改傳統納西家屋中臥室不許開洞的習俗,對家庭客棧進行了大規模的改造,因應著“定制的真實”(customized authenticity)[57]。廣西黃洛瑤寨的民居旅館在建筑體量、建材使用和內部格局上都進行了大膽“創新”[58]。但在地方政府等外部力量的引導下,家庭客棧建筑向傳統民居的回歸也可成為當地振興旅游一條重要途徑[59]。

家屋格局的變化也引發了旅游中不同主體圍繞這一場所空間的權力沖突和斗爭。激進的馬克思主義學者強烈抨擊旅游資本對家屋空間的剝奪。他們認為,在現代性的謊言下,資本無孔不入,甚至侵入東道主家庭所固有的私人空間。在經濟利益的誘導下,東道主的日常生活成為旅游商業化的對象。一方面,當地傳統的好客文化已然轉化為一種商業行為;另一方面,東道主的家庭生活成為了游客鏡頭中被凝視[60]的異域景觀。受到資本權力的操控,東道主傳統社會中既有的家庭成員對于家屋空間本身、社會化勞動和資源分配的控制力也被不斷重組[37,52]。在這種為資本權力所建構的不平等空間關系中,作為弱勢一方的東道主并不會輕易放棄對家園的捍衛。東道主自主生活空間的喪失引發了他們對旅游者和外來經營者強烈的抵制[31]。

家屋被改造為客棧,不但呈現出住宅空間屬性由圍合密閉的私人空間向開放性公共空間的轉化,也使得住宅空間的使用者由家庭成員擴展到商鋪業主和游客。在云南傣族園,家屋空間內涵的多元化促進了主客互動,從而使之成為當地居民與外部世界社會交往的重要空間[61]。而另一些居民往往因其日常生活受到嚴重干擾而或旅游設施建設而被迫遷移[62]。家的遷移直接改變了原有的住居格局。盡管便捷、方便的現代設施創造了干凈、整潔的移民社區環境[63],但這些明顯帶有城市環境特征的臥室社區(bedroom community)卻因人口密集、公共空間狹小、傳統生計活動受限、信仰空間缺失等問題,使得移民很難適應新環境[64]。

而在一些度假地,部分季節性遷入的旅游者對其第二居所進行改造,由此帶來當地聚落格局的漸進變化。如度假游客往往按照自己對典型鄉村的理解改建度假屋,從而改變了傳統的鄉村風貌[65]。這些消費力較高的季節性度假游客雖然會選擇具有地方特色的目的地,但是來自原居地的環境罩卻深深影響了異文化下的家的構建。風景優美、氣候適宜、裝修豪華、私家花園和服務一流等是這些第二居所的共有特征[66-67]。季節性旅游從業者的臨時性住所則較為不同,那里只是暫時轉變家屋的使用功能,并未改變其原有住房格局。在印度帕卡熱姆海濱度假地,一些旅游經營者會在旅游旺季時租用當地人的家屋作為他們的店鋪和臨時性住所,而旅游淡季時這些房屋又會恢復為當地傳統的小型家庭式椰子種植園[68]。

3.5 旅游社區東道主家庭認同的變化

人文主義學者將家屋視為人類面向外部世界之前的第一個感知空間。他們認為,家屋功能的變化會導致人們身體經歷和生活世界的變遷。在這一思潮的影響下,研究者們對旅游社區東道主家庭成員的情感認知展開了深入研究。由于家庭空間的變化既體現了文化觀念和生活方式的轉變,亦對空間內涵以及家庭成員的社會關系產生影響[69],因而在外來資本和游客的沖擊下,東道主對家的感知和認同正變得日益模糊。家作為記憶和情感空間的屬性也隨之發生巨大變化。

在全球流動性日益加快的當今世界里,根植于地方的家庭認同在旅游發展的背景下顯得更加復雜。不管是引發東道主遷移還是身份變換,旅游發展都改變了扎根于傳統地方的家庭認同感。Wang 和Wall對海南度假旅游地的研究就表明了,東道主對遷移后的臥室社區缺乏認同[64]。Domenico和Miller在鄉村旅游案例研究中指出,對家庭的社會角色和生活方式的沿襲才是維持家庭認同的關鍵。如果因為過度的旅游發展而丟棄家庭存在感,那么業已形成的家庭認同也會因此喪失[70]。旅游社區東道主家庭的外遷或家屋功能的改變,也是家作為原住民“在世存有”的象征意義的抹除。一旦人失去了家的依傍,其建構世界的基準也就會隨之偏移。因而,人文主義在此更強調現代性沖擊下家的意義的維續。

當家庭認同感發生變化時,東道主也會主動作出調適,力圖在傳統與現代的博弈過程中實現家庭認同與社會認同的統一。Brandth和Haugen通過對比挪威兩個傳統農場旅游轉型的案例發現,旅游發展引起了農場主家庭身份認同的轉變,從而造成其地方歸屬感的波動。盡管如此,由于傳統生活方式所塑造的慣習以及目標游客對鄉村的喜好,大多數農場主還是會通過一些具有符號象征意義的農業活動來維持對他們對農場的歸屬感[71]。由此看來,旅游社區東道主家庭策略的調整,既是對現代性適應的結果,也是對傳統文化的保留和延續[48]。

4 結論與討論

4.1 結論

作為旅游社會文化影響研究的一個重要組成部分,旅游社區東道主家庭社會變遷的研究迄今已逾40年時間。研究者往往通過對一個旅游目的地的歷時性分析,或以兩個資源條件相似而旅游發展程度不一的社區做跨區域的橫向比較展開研究設計。從國內外文獻計量比較來看,國外研究起步于20世紀70年代,近年來對第二居所、居民態度、地方、流動性等話題的關注不斷升溫;國內研究自2007年以來有了較快發展,逐步向性別、旅游收益和居民感知等研究領域擴散。

20世紀70年代,受早期結構-功能主義思想的影響,研究者們大都將家視為一個易受外部因素(旅游)擾動的對象,東道主家庭的社會變遷因此也呈現出被動和機械的特征。其后的馬克思主義和女性主義研究者分別將家視為一個資本權力競逐的場域或一個社會性別建構的空間,東道主家庭變遷成為解釋社會權力作用機制的最佳注解。進入21世紀以后,人文主義學派的地方研究重新受到矚目。他們倡導通過人的主觀感知來認識空間。因而,東道主家庭社會變遷既是旅游社區中家的空間變化的結果,也改變了人們對家的情感依戀和環境感知。目前,該領域相關研究內容已涵蓋了旅游社區東道主家庭的經濟收入、性別地位、婚姻關系、家庭結構、家屋空間和家庭認同等多個方面的變化。

4.2 討論

盡管旅游社區東道主家庭社會變遷的相關研究內容十分豐富,但其在國內外旅游研究中仍處于較為邊緣的位置。尤其對于東道主家庭這一微觀的社會地理單元還缺乏充分的關注,對東道主家庭變遷與較高尺度的社區或區域變遷的關聯性也未能明確。因而,該領域研究中尚存諸多亟待改進和完善之處。

首先,從不同研究流派出發,筆者提煉出以下有待深化的研究內容:

結構-功能論強調人類被既有的(社會/空間)結構所創造,而相對忽視了人的主體能動性對結構的調適[19]。實際上,東道主家庭往往因應旅游影響而出現再結構化的現象。如在一些度假地出現的旅游消費移民,往往與其寓居的東道主家庭產生了類親緣關系,從而產生了主客混合型的家庭結構。因此,相關研究可以視為對結構-功能論上述缺陷的完善。

權力理論有助于剖析旅游社區中外部力量對東道主家庭內部權力重組的作用機制。但家庭外部的權力作用與其內部的權力分配之間的關聯性問題,還較少見諸于既有研究中。如政府主導型與社區自主型旅游發展所形成的不同權力架構,對家庭權力配置的影響有何不同?對這一問題的探索,有助于形成內外觀照的解釋框架。

性別理論對于揭示東道主家庭內部分工的差異性,倡導性別權利平等具有積極的意義。可以探究東道主家庭中不同性別的成員對于旅游影響的感知程度的差異,從而了解性別建構的家庭社會空間是如何在旅游場域中發生變化的。此外,家作為一個提供安全和承載養育功能的地方,是女性的傳統使用空間。對在家與離家的旅游從業女性的比較研究,可以反映其職業變化是如何影響她們對家這一場所環境的感知的。

其次,研究者將東道主家庭發生的變化歸并為幾個因變量,借此來分析旅游這一自變量對家庭的影響。而事實上,在現代化和全球化程度不斷加快的當代社會,旅游業只是當地家庭變遷的影響因素之一。旅游目的地社區中,個體因應現代化而進行的就業選擇、當地政治制度和經濟制度的變革等,都會對東道主家庭社會變遷造成一定的影響。此外,不同社會文化背景下的家庭結構、家庭關系都具有差異性的特征。而文化差異在東道主家庭所受旅游影響方面所起的作用卻常常被忽視。如中國儒家傳統文化所構建的家庭差序格局,在家庭倫理、婚育制度方面都具有不同于西方社區家庭的結構化表征。因此,未來研究中或可考慮設計一個基于旅游社區東道主家庭社會變遷的結構方程(SEM)影響模型。

再者,旅游對東道主家庭的影響研究多選擇少數民族地區或欠發達地區為案例地,并將游客與東道主區分為兩個具有不同屬性特征的社會群體,這是與旅游社會學和人類學研究傳統密切相關的。這種主客二分法容易導致研究對象的偏狹,也不便準確了解游客對東道主的家的感知。未來可將研究案例擴展至城市旅游目的地,在同類社群關系中來考察東道主家庭的變遷,從而擺脫固有的中心-邊緣理論的約束。

最后,關于旅游所引發的現代性問題的討論見諸于真實性、旅游凝視等旅游社會學的經典理論。也有學者注意到了旅游活動中對家的消費與現代性的關聯[1]。然而,這些討論都是以旅游者為出發點來展開的,對于東道主社會現代性的研究卻相對忽視。事實上,旅游者與東道主共同從屬于旅游現代性的架構。如果說旅游者對家的消費體現了人們對現代性好惡交織的矛盾心理(structural ambivalence of modernity)[72],那么作為旅游消費對象的東道主家庭則在現代性的沖擊下不斷地被再社會化(re-socialized),從而引發當地社會文化的變遷。對于旅游現代性的判讀,本文的研究為我們增添了一個新的分析視角。

致謝:感謝四川大學社會發展與西部開發研究院南英博士為本文修訂英文摘要,感謝北京師范大學地學部周尚意教授和兩位審稿人對本文提出的寶貴建議。

參考文獻(References)

[1] Su X. Tourism, modernity and the consumption of home in China[J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2014, 39(1): 1-12.

[2] Li Yicong, Zhang Jie, Liu Zehua, et al. Structural relationship of residents perception of tourism impacts: A case study in world natural heritage Mount Sanqingshan[J]. Progress in Geography, 2014, 33(4): 584-592. [李宜聰, 張捷, 劉澤華, 等. 目的地居民對旅游影響感知的結構關系——以世界自然遺產三清山為例[J]. 地理科學進展, 2014, 33(4): 584-592. ]

[3] Du Zongbin, Su Qin. Study on the relationship between the community participation of rural tourism, residents perceived tourism impact and sense of community involvement: A case study of Anji rural tourism[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(11): 65-70. [杜宗斌, 蘇勤. 鄉村旅游的社區參與、居民旅游影響感知與社區歸屬感的關系研究——以浙江安吉鄉村旅游地為例[J]. 旅游學刊, 2011, 26(11): 65-70. ]

[4] You Yanan, Lu Xiaojing, Zhang Zhimin. Influences of tourist destinational cunstoms and building[J]. Arid Land Geography, 2012, 35(5): 822-828. [由亞男, 盧小靜, 張志敏. 旅游目的地傳統風俗影響因素與模型構建—以喀什地區為例[J]. 干旱區地理, 2012, 35(5): 822-828. ]

[5] Berger P, Luckmann T. The Social Construction of Reality[M]. Harmondsworth: Penguin, 1971[1966]: 33-42.

[6] Vago S. Social Change(the 5th Edition) [M]. Wang Xiaoli, trans. Beijing: Peking University Press, 2007: 39. [史蒂文· 瓦戈. 社會變遷(第五版)[M]. 王曉黎, 譯. 北京: 北京大學出版社, 2007: 39. ]

[7] Gao Xuanyang. Contemporary Social Theories[M]. Beijing: China Renmin University Press, 2010: 339;707;768-772. [高宣揚. 當代社會理論[M]. 北京: 中國人民大學出版社, 2010: 339;707;768-772. ]

[8] Cheal D. Sociology of Family Life[M]. Peng Yinni, trans. Beijing: Zhonghua Book Co. , 2005: 188. [大衛· 切爾. 家庭生活的社會學[M]. 彭銦旎, 譯. 北京: 中華書局, 2005: 188. ]

[9] Fei Xiaotong. From the Soil: The Foundations of Chinese Society & Birth System [M]. Beijing: Peking University Press, 1998: 24-30. [費孝通. 鄉土中國 生育制度[M]. 北京: 北京大學出版社, 1998: 24-30. ]

[10] Goode W J. World Revolution and Family Patterns [M]. New York: Free Press, 1963: 242-247.

[11] Tang Can. A review of modernization theory and its development on family[J]. Sociological Studies, 2010(3): 199-222. [唐燦. 家庭現代化理論及其發展的回顧與評述[J]. 社會學研究, 2010(3): 199-222. ]

[12] Marston S A. The social construction of scale[J]. Progress in Human Geography, 2000, 24(2): 219-242.

[13] Focault M. Dits et Ecrits, 1954-1988, I-IV[M]. Paris: Gallimard, 1994: 194.

[14] Massey D. A global sense of place[J]. Marxism Today, 1991(June): 24-29.

[15] Kanter R M. Jobs and families: Impact of working roles on family life[J]. Children Today, 1978, 7(2): 11-15, 45.

[16] Blunt A, Dowling R. Home[M]. New York and London: Routledge, 2006: 14-15.

[17] Chen Xuan. A theoretical study on the changes of contemporary western family patterns: Rethinking the American family controversy at the end of the 20th century [J]. Hubei Social Sciences, 2008, (1): 76-80. [陳璇. 當代西方家庭模式變遷的理論探討: 世紀末美國家庭論戰再思考[J]. 湖北社會科學, 2008, (1): 76-80. ]

[18] Stacey J. In the name of the family: Rethinking family values in the postmodern age[J]. Population and Development Review, 1998, 24(1): 181-182.

[19] Peet R. Modern Geographical Thought[M]. Zhou Shangyi, trans. Beijing: Commercial Press, 2007: 72-74;165-167. [理查德· 皮特. 現代地理學思想[M]. 周尚意, 譯. 北京: 商務印書館, 2007: 72-74;165-167. ]

[20] Blunt A, Varley A. Geographies of home[J]. Cultural Geographies, 2004, (11): 3-6.

[21] Bloom W. Identification theory: Its structure, dynamics and application[J]. Wang Bing, trans. Social Psychology Research, 2006, (2): 1-17. [威廉· 布魯姆. 認同理論: 其結構、動力及應用[J]. 王兵, 譯. 社會心理研究, 2006, (2): 1-17. ]

[22] Stott M A. Tourism in Mykonos: Some social and cultural responses[J]. Mediterranean Studies, 1978, 1(2): 72-90.

[23] Greenwood D. Tourism as an agent of change: A Spanish Basque case[J]. Ethnology , 1972, 11 (1): 80-91.

[24] Boissevain J. The impact of tourism on a dependent island: Gozo, Malta[J]. Annals of Tourism Research, 1979, 6(1): 76-90.

[25] Kousis M. Tourism and the family in a rural Cretan community[J]. Annals of Tourism Research, 1989, 16 (3): 318-332.

[26] Wilkinson P F, Pratiwi W. Gender and tourism in an Indonesian village[J]. Annals of Tourism Research, 1995, 22(2): 283-299.

[27] Mackenzie S, Rose D. Industrial change, the domestic economy and home life[A]// Anderson J, Duncan S, Hudson R. Redundant Spaces in Cities and Regions[C]. London: Academic Press, 1983: 175-176.

[28] Tao T, Wall G. Tourism as a sustainable livelihood strategy[J]. Tourism Management, 2009, 30(1): 90-98.

[29] Lorio M, Corsale A. Rural tourism and livelihood strategies in Romania[J]. Journal of Rural Studies, 2010, 26: 152-162.

[30] McKercher B, Fu C. Living on the edge[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 33(2): 508-524.

[31] Wang Ning, Liu Danping, Ma Ling, et al. Tourism Sociology[M]. Tianjin: Nankai University Press, 2008: 6-7;37;244-264;292-296. [王寧, 劉丹萍, 馬凌, 等. 旅游社會學[M]. 天津: 南開大學出版社, 2008: 6-7;37;244-264;292-296. ]

[32] Cone C A. Crafting selves: The lives of two Mayan women[J]. Annals of Tourism Researh, 1995, 22(2): 314-327.

[33] Iakovidou O. The Role of the womens agrotourist cooperatives for promotion of agrotourism in Greece[J]. Syneteristiki Poria, 1992, 27(12): 57-64.

[34] Swain M B. Cuna women and ethnic tourism: A way to persist and an avenue to change[A]// Smith V L. Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism [C]. Zhang Xiaoping, trans. Kunming: Yunnan University Press, 2002: 90-113. [瑪格麗特· B. 斯溫. 土著旅游業中的性別角色: 庫拉莫拉·庫拉亞拉的旅游業與文化生存[A]//瓦倫· L. 史密斯. 東道主與游客: 旅游人類學研究[C]. 張曉萍, 譯. 昆明: 云南大學出版社, 2002: 90-113. ]

[35] Jordan F. An occupational hazard? Sex segregation in tourism employment[J]. Tourism Management, 1997, 18(8): 524-534.

[36] Chen Bin. The impact of tourism development on the family gender role of Mosuo people[J]. Ethnic Art Studies, 2004,(2): 68-71. [陳斌. 旅游發展對摩梭人家庭性別角色的影響[J]. 民族藝術研究, 2004,(2): 68-71. ]

[37] Tang Xueqiong, Zhu Hong, Xue Ximing. The impact of tourism development on family authority of Mosuo females: Based on a comparative analysis between Luoshuixia Village and Kaiji Village, Lugu Lake area[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(7): 78-83. [唐雪瓊, 朱竑, 薛熙明. 旅游發展對摩梭女性的家庭權力研究——基于瀘沽湖地區落水下村和開基村的對比分析家庭權力影響研究[J]. 旅游學刊, 2009, 24(7): 78-83. ]

[38] Boonabaana B. Negotiating gender and tourism work: Womens lived experiences in Uganda[J]. Tourism and Hospitality Research, 2014, 14(1-2) : 27-36.

[39] Lang Liping. Transformation of the female role of minority people in tourism: Based on the Miao women in Shanjiang areas[J]. Journal of Guizhou University for Ethnic Minorities, 2008, 28(1): 143-147. [稂麗萍. 民族旅游時空中的少數民族女性社會角色的嬗變—以山江苗族女性為例[J]. 貴州民族學院學報. 2008, 28(1): 143-147. ]

[40] Lu Yanhong, Xu Shengyan, Wu Zhongjun. The analysis of disadvantage factor about the female: Based on the Biasha area in Guizhou Province[J]. Nationalities Forum, 2008, (9): 51-53. [盧彥紅, 徐升艷, 吳忠軍. 女性參與民族旅游發展的障礙因素分析——以貴州岜沙景區為例[J]. 民族論壇, 2008, (9): 51-53. ]

[41] Li Xinjian, Ke Yan. A review of the overseas tourism employment[J]. Journal of Beijing International Studies University, 2006, (1): 32-37. [厲新建, 可妍. 國外旅游就業研究綜述[J]. 北京第二外國語學院學報, 2006, (1): 32-37. ]

[42] Lin Qingqing, Ding Shaolian. Tourism development and women in host society: A gender analysis[J]. Collection of Womens Studies, 2009, (3): 75-80. [林清清, 丁紹蓮. 旅游發展與東道主女性——一個性別視角的研究綜述[J]. 婦女研究論叢, 2009, (3): 75-80. ]

[43] Wihtol R. Hospitality girls in the Manila tourist belt[J]. Philippine Journal of Industrial Relation, 1982, 4(1-2): 18-42.

[44] Herold E, Garcia R, Demoya T. Female tourists and breach boys: Romance or sex tourism?[J]. Annals of Tourism Research, 2001, 28(4): 978-997.

[45] Tang Xueqiong, Zhu Hong. Gender issues in tourism research[J]. Tourism Tribune, 2007, 22(2): 43-48. [唐雪瓊. 朱竑. 旅游研究中的性別問題[J]. 旅游學刊, 2007, 22(2): 43-48. ]

[46] Tang Xueqiong, He Yajun, Huang Helan. The impact of tourism development on the changes in family status of women from ethnic villages: A case study on the Sa-ni people in Stone Forest, Yunan[J]. Yunnan Geographic Environment Research, 2011, 23(5): 7-12. [唐雪瓊, 和亞珺, 黃和蘭. 旅游發展對少數民族婦女家庭地位變遷的影響研究——基于云南石林五棵樹村和月湖村的對比分析[J]. 云南地理環境研究, 2011, 23(5): 7-12. ]

[47] Harrison D. Tourism and the Less Developed Countries[M]. London: Belhaven, 1992: 30-31.

[48] Liao Jinglin, Sun Jiuxia. Tourism development and transformation of minority family: From simplicity to complexity[J]. Guizhou Social Science, 2015, (5): 114-119. [廖婧琳, 孫九霞. 旅游發展與少數民族家庭變遷: 從單一性到復雜性[J]. 貴州社會科學, 2015, (5): 114-119. ]

[49] Wang Bocheng, Wu Xiaoping. On ethnic tourism and the changes of marriage customs in destination families: A case study of the upper Langde village in Guizhou Province[J]. Journal of Original Ecological National Culture, 2011, 3(3): 147-155. [王伯承, 吳曉萍. 民族旅游與目的地婚姻家庭習俗變遷調查研究——以貴州省郎德上寨為個案[J]. 原生態民族文化學刊, 2011, 3(3): 147-155. ]

[50] Zhang Li. The inherit and change of the development of the tourist economy and marriage family in Lugu lake, Sichuan Province[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2008, 28(2): 148-155. [張利. 四川瀘沽湖摩梭旅游經濟發展與婚姻家庭的承繼與變遷[J]. 貴州民族研究, 2008, 28(2): 148-155. ]

[51] Cohen E. Arab boys and tourist girls in a mixed Jewish-Arab community[J]. International Journal of Comparative Sociology, 1971, 12 (4) : 217-233.

[52] Wei Lei, Tang Xueqiong, Zhu Hong. Study of Mosuo household pattern under the influence of tourism from the perspective of male role[J]. Journal of Yunnan Normal University: Philosophy and Social Sciences Edition, 2012, 44(3): 57-62. [魏雷, 唐雪瓊, 朱竑. 旅游發展影響下的摩梭家屋形態—基于男性角色的考察[J]. 云南師范大學學報: 哲學社會科學版, 2012, 44(3): 57-62. ]

[53] Liu Yun. Research of the effects of rural tourism on the Tibetan women: A case study of Jiaju Tibetan Village scenic spot of Sichuan Province[J]. Nationalities Research In Qinghai, 2007, 18(4): 30-33. [劉韞. 鄉村旅游對民族社區女性的影響研究——四川甲居藏寨景區的調研[J]. 青海民族研究, 2007, 18(4): 30-33. ]

[54] Wilkinson P F, Pratiwi W. Gender and tourism in an Indonesian village[J]. Annals of Tourism Reasersch, 1995, 22(2): 283-299.

[55] Li Xingqun. Influence of rural miniature tourism enterprises on family in national regions[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2011, (2): 190-195. [李星群. 民族地區鄉村微型旅游企業對家庭的影響研究[J]. 廣西民族研究, 2011, (2): 190-195. ]

[56] Chen Likun. An analysis of cultural impact of modernization and tourism on ethnic communities: A comparative study on three Dai village in Xishuangbanna[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(11): 58-64. [陳麗坤. 離析現代化與旅游對民族社區的文化影響——西雙版納三個傣寨的比較研究[J]. 旅游學刊, 2011, 26(11): 58-64. ]

[57] Wang Y. Customized authenticity begins at home[J]. Annals of Tourism Research, 2007, 34(3): 779-804.

[58] Zhang Jin. Study on the changes of local knowledge and Yao womens livelihood in the context of ethnic tourism: A case study of Huangluo Yao Village in Longsheng County, Guangxi Province[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(8): 72-79. [張瑾. 民族旅游語境中的地方性知識與紅瑤婦女生計變遷——以廣西龍勝縣黃洛瑤寨為例[J]. 旅游學刊, 2011, 26(8): 72-79. ]

[59] Zhou Daming, Yang Xiongrui, Zhou Wei. The impact of tourism to the hostscommunity: A case study of “Foreigners Street”in Da li, Yunnan Province[J]. The National Research of Southwest Ethics, 2011, (2): 1-11. [周大鳴, 楊熊瑞, 周維. 旅游對東道主社區的影響研究——以云南大理“洋人街”為例[J]. 西南邊疆民族研究, 2011, (2): 1-11. ]

[60] Urry J. The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Societies[M]. London: Sage, 1990: 2-36.

[61] Zheng Shilin, Zhu Hong , Tang Xueqiong . Space reconstruction of home under the background of tourism commercialization: A case study of Dai family hotel in Xishuangbanna[J]. Tropical Geography, 2016, 36(2): 225-236. [鄭詩琳, 朱竑, 唐雪瓊. 旅游商業化背景下家的空間重構——以西雙版納傣族園傣家樂為例[J]. 熱帶地理, 2016, 36(2): 225-236. ]

[62] Page S. Tourism Management: Managing for Change[M]. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2003: 223-238.

[63] Xue L, Kerstetter D, Buzinde C N. Residents experiences with tourism development and resettlement in Luoyang, China[J]. Tourism Management, 2015, 46: 444-453.

[64] Wang F, Wall G. Administrive arrangements and displacement compensation in top-down tourism planning : A case from Hainan Province, China[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(3): 645-665.

[65] Harrison B. Tourism, farm abandonment, and the ‘typical Vermonter, 1880-1930[J]. Journal of Historical Geography, 2005, 31(3): 478-495.

[66] Cascante M D, Sharper A S, Stocks G. International amenity migration: Examining environmental behaviors and influences of amenity migrants and local residents in a rural community[J]. Journal of Rural Studies, 2015, 38: 1-11.

[67] Salazar N B, Zhang Y. Seasonal lifestyle tourism: The case of Chinese elites[J]. Annals of Tourism Research, 2013, 43(4): 81-99.

[68] McNaughton D. The “host” as uninvited “guest” hospitality, violence and tourism[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 33(3): 645-665.

[69] Reis I A. Original and converted social housing: Spatial configurations and residents' attitudes[A] // Proceeding of 4th International Symposium on Space Syntax[C]. London: UCL, 2003: 1-14.

[70] Domenico M D, Miller G. Farming and tourism enterprise: Experiential authenticity in the diversification[J]. Tourism Management, 2012, 33 (2): 285-294.

[71] Brandth B, Haugen M S. Farm diversification into tourism-Implications for social identity?[J]. Journal of Rural Studies, 2011, 27(1): 35-44.

[72] Wang N. Tourism and Modernity: A Sociological Analysis[M]. Amsterdam: Pergamon, 1999: 15.

Abstract: In contemporary society with rapid fluidity, tourism has become a kind of social representation of modernity. Family studies started with increasing attention to everyday life in 20th century social science. Social change of hosts families represents the tourism impacts on destination communities. Structural-functionalists explore the structural changes of hosts family in social networks under tourism impacts. Marxists analyze production and consumption functions of hosts family from utilitarian perspective and regard home as a place with conflicts and contestations. Feminists emphasize relations and care ethics, recognizing equal rights that tourism brings to women at home. Using theories of place and identity, humanists study peoples emotional attachment to home in tourism and their identity issues.

It has been more than 40 years since researchers firstly focused on social change of host families. By comparing Chinese and western literatures, it is found that western studies originated in 1970s, and recently there is an increasing focus on the second home, hosts attitude, place, fluidity and so on. Chinese studies have realized rapid development since 2007, especially on gender, tourism benefits, locals perspective etc. Chinese scholars generally focus on changes in family income, gender status, family structure, house structure and family identity. It has been found that: tourism has direct positive influence for the increase of hosts family income, though with general unequal distribution of tourism benefit; womens familial status has generally been improved, although some scholars point out patriarchal restrictions on womens involvement in tourism; the previous homogenous family structure and relations have been more diverse; hosts house structure and living space have also been greatly influenced with growing family inns, developmental migration and second homes; family identity and place attachment have been changed, with hosts active adaptation to both modernity and tradition .

However, more attention still needs to be paid to family, a micro socio-geographic unit, in tourism studies, especially in the following aspects.

Firstly, most researchers assess tourism impacts on host families as a single exogenous variable. Other factors, such as family members migrant working or internets role in helping business, reform of local political and economic institutes, and cultural differences, are overlooked. In future a SEM assessing social change of host community could be designed.

Secondly, those researchers who believe core-periphery theory, often choose minority or less-developed places as case study areas, and demarcate tourists and hosts into two social groups with different status. In future more case studies could be undertaken in urban tourist destinations, exploring local families change within similar social groups.

Lastly, the existing research mainly discusses tourism modernity from tourists perspective, ignoring hosts views. Studying resocialization of hosts families could be an important complement to this.

Therefore, this research strand has large potential to grow on many topics, such as, host familys reconstruction under the tourism impact, connections between the external and internal power of tourism impacts, different perceptions of tourism impacts from women employed in tourism at home and those away from home.

Keywords: family; social change; tourism community; tourism impacts; host

[責任編輯: 劉 魯;責任校對:魏云潔]