綠訊

綠訊

環保部:一季度“氣質”同比變差

4月10日,環保部發布了2017年第一季度全國重點區域空氣質量狀況,PM2.5平均濃度有所抬頭。

今年第一季度,全國338個地級及以上城市的PM2.5濃度為63微克/立方米,同比上升3.3%。北京市平均PM2.5濃度為84微克/立方米,同比上升21.7%。74個重點城市中,空氣質量前5名依次是海口、拉薩、舟山、麗水、深圳,后5名依次是石家莊、保定、邢臺、邯鄲、烏魯木齊。

京津冀區域大氣污染防治聯合研究總體專家組介紹,今年3月,全國空氣質量與去年同期相比呈明顯改善趨勢,優良天數同比提高11.8個百分點,PM2.5濃度同比下降17.2%。但今年一季度空氣質量和去年同期相比不容樂觀,部分地區和城市污染出現了不降反升現象,其主要原因一是污染氣象條件總體不利。北極海冰的融化及北極濤動異常,減小了冷空氣南下的強度,易形成大范圍靜穩、高濕及逆溫等不利氣象條件。二是工業生產和需求回暖。制造業經濟擴張并呈持續上升態勢,生產增速持續加快,全國貨運量、貨物周轉量都有不同幅度的增加。

衛星遙感數據也表明,2017年第一季度,京津冀和珠三角地區二氧化氮濃度升高,反映出這些地方的工業和機動車排放強度居高不下,給空氣質量改善帶來較大壓力。

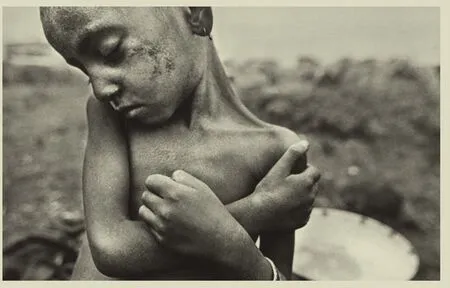

聯合國:全球饑餓人群增加到上億人

聯合國糧農組織(FAO)3月31日發布的《2017年全球糧食危機》報告指出,2016年全球面臨嚴重糧食不安全的人口,從2015年的8000萬猛增至1.08億,而且仍在持續飆升。

報告指出,造成這一局面的主要原因包括沖突、當地食品價格高以及厄爾尼諾現象導致的各種極端天氣條件。

報告稱,對人道主義和御災能力建設援助的需求今年將進一步升級,原因是南蘇丹、索馬里、也門和尼日利亞4國面臨饑荒危險。由于廣泛的糧食不安全而需要大量援助的國家,還有伊拉克、敘利亞、馬拉維和津巴布韋。報告強調,若不及時采取實質性的行動,這些國家的糧食安全形勢將在未來幾個月內繼續惡化。聯合國糧農組織總干事達席爾瓦表示,“如果我們任由情況惡化,人力和資源的成本就會增加。”

超過一億人口受糧食安全威脅,這個數字令人震驚。歐盟國際合作與發展專員米米察表示,2016年,歐盟撥款5.5億歐元,之后又籌集了1.65億歐元,來幫助“非洲之角”地區遭受饑荒和干旱影響的人。

英國“生物粘土”助作物自御蟲害

英國薩里大學和澳大利亞昆士蘭大學在納米技術的基礎上,共同開發出一項革命性的作物保護技術,以克服全球糧食作物的最大威脅——病蟲害。

這一突破性技術發表于《自然-植物》期刊。研究人員開發了一款名為“生物粘土”的噴劑,噴灑一次后至少可以在20天內保護作物免受病蟲侵害。作物被噴灑噴劑后,會“認為”遭受了疾病或害蟲攻擊,因而產生自我保護機制。

生物粘土技術基于人在藥物開發中使用的納米粒子,與現有化學殺蟲劑相比,生物粘土技術可降解,對環境和人體健康危害小,且可以在不改變作物基因的情況下,有針對性地保護作物免受特定病原體的侵襲。

據估計,病蟲害每年可導致全球作物收成減少30%~40%。同時,更高產量的要求、糧食監管、害蟲抗藥性和對全球變暖的擔憂,都對作物保護新技術的開發有著迫切需求。這項技術的出現,將給世界糧食安全帶來積極作用。

玩手機分心?美2016年行人死亡增11%

負責美國各州公路安全的美國州長公路安全協會(GHSA)3月30日發布報告稱,2016年全美有近6000名行人在交通事故中死亡,比2015年增長11%。

專家分析認為,隨著經濟狀況改善和油價降低,機動車數量有所增加;同時又有更多美國人出于健康和環保等原因而選擇步行,使行人數量也相對增加。另一個不可忽視的因素則與智能手機使用率激增有關。駕駛員在開車時用手機發短信、看社交媒體,行人也是邊走邊看手機,而且還經常戴著耳機,導致在路上時常分心。這樣的組合推動了行人死亡數量的增長。州長公路安全協會負責人喬納森·阿德金斯還指出,美國在保障行人道路安全方面并不達標。

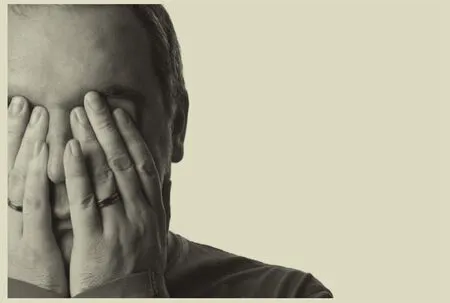

衛計委:我國焦慮障礙發病率上升

4月7日,國家衛計委召開4月例行新聞發布會,介紹我國心理健康工作相關情況。衛計委疾控局副局長王斌指出,近幾年,以抑郁障礙為主的心境障礙和焦慮障礙患病率總體呈上升趨勢。

王斌介紹,2012~2014年,全國40余家精神專科醫療機構和高校專業人員,開展了中國精神障礙疾病負擔及衛生服務利用研究,覆蓋全國31個省區市,分析和描述了我國主要精神障礙現狀及流行趨勢。

研究結果顯示,我國心境障礙平均患病率為4.06%,焦慮障礙(如特殊恐懼癥、強迫障礙、社交恐懼等)患病率是4.98%,高于上世紀80年代和90年代的調查結果。專家分析,原因一方面是隨著生活節奏顯著加快,公眾的心理壓力也與日俱增,導致患病的風險上升。另一方面,人們的健康意識和就醫意愿提高了,醫職人員對精神疾病的識別能力也加強了。

隨著我國人口老齡化加劇,老年期癡呆患病率也呈上升趨勢。在65歲及以上人群中,老年期癡呆患病率為5.56%,高于1987年以來部分地區的調查結果,但低于美國、日本、韓國等其他人均壽命較高的國家。

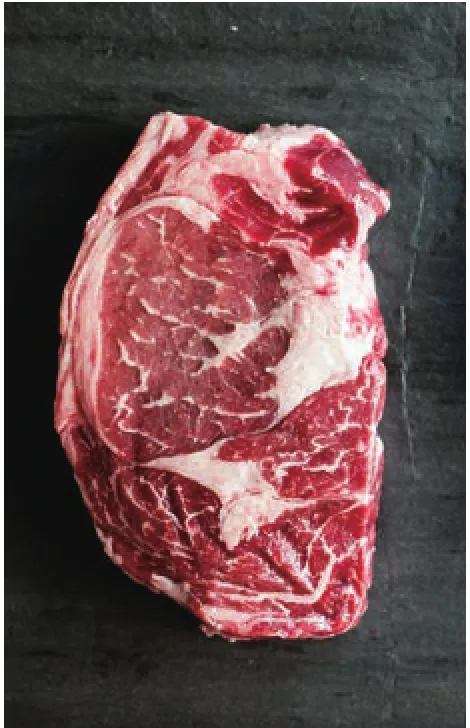

美國人均牛肉消費10年降兩成

美國自然資源保護協會(NRDC)3月份發布的一項調查報告顯示,美國牛肉消費量減少后產生了積極的結果:美國人平均食物的碳足跡減少了9%。這是NRDC分析了2005~2014年間的數據后得出的結論。

NRDC表示,上述10年間,美國人的牛肉消費量下降了19%,由此減排的溫室氣體相當于3900萬輛汽車的排放量。此外,牛奶、豬肉和高果糖玉米糖漿消費量的下降,也有助于減少二氧化碳排放。總體而言,這種飲食結構的改變減排了2.19億噸大氣污染物。然而,隨著這些食物消費量的減少,黃油、奶酪和酸奶的消費量有所增加。NRDC還警告說,雖然有所減少,但美國的人均牛肉消費量仍高于其他國家。

(田野/供稿)

本欄目責編/季天也

jtyair2013@vip.163.com

——基于1998-2013年的縱向調查數據