中國老年人口的養老意愿及其城鄉差異

孫鵑娟+沈定

摘要:老年人的養老意愿是建立養老服務體系必須考慮的重要方面。文章根據中國人民大學2014年“中國老年社會追蹤調查”數據,分析我國老年人的養老意愿及其影響因素。采用多分類Logit回歸模型比較城市和農村老年人的居住意愿。分析發現城市老年人的居住意愿受個體、家庭、社區三類因素的共同影響,呈現多元化特點,而對農村老年人居住意愿有顯著影響的因素則基本集中于家庭因素。結果表明城市老年人更趨向于獨立居住或入住養老機構,而農村老年人對社會養老服務的需求更取決于家庭成員的態度和支持程度。

關鍵詞:養老意愿;農村老年人;城市老年人;居住意愿

中圖分類號:C9136 文獻標識碼:A文章編號:1000-4149(2017)02-0011-10

DOI:103969/jissn1000-4149201702002

收稿日期:2016-07-20;修訂日期:2016-11-08

基金項目:中國人民大學“中央高校建設世界一流大學(學科)和特色發展引導專項資金”(15XNL007)。

作者簡介:孫鵑娟,法學博士,中國人民大學人口與發展研究中心副教授;沈定,中國人民大學老年學研究所碩士研究生。┣┣(英)標題┫┫The

我國的國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要中提出要積極應對人口老齡化,建立“以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為補充”的多層次養老服務體系。在家庭養老和社會養老相結合的基礎上發展起來的居家養老、社區養老已成為國際上養老模式發展的主流方向。而居家養老、社區養老也是以老年人熟悉的“家”為核心,注重家庭、社區在養老服務中不可替代的作用。家庭養老是我國長期以來居于主導的傳統養老模式,是指老年人住在自己或子女的家里,由子女服侍或者自我照顧的一種養老方式。在中國歷史上,以家庭成員為主要勞動力的農業經濟是家庭養老賴以存在的根本基礎,而以孝文化為核心的儒家文化不但強調了家庭中長者的地位,也使家庭的養老功能得以固化和強化,多代同堂的擴展家庭成為中國傳統社會中非常普遍的老年人家庭形式。而在我國迅速的社會轉型和人口老齡化過程中,不但空巢、獨居的老年人家庭比例不斷攀升,老年留守、隔代家庭也越來越常見。

老年人自身的養老意愿是探討養老模式的一個核心問題。養老模式和養老服務體系的構建應基于老年人的切身需要。老年人作為養老服務的直接對象,他們的養老意愿是選擇和確定養老制度的重要依據。在人口迅速老齡化、家庭養老功能弱化的背景下,中國老年人的養老意愿如何?城市和農村老年人的養老意愿是否一致?老年人的養老意愿受哪些因素的影響?對這些問題的回答有助于了解中國老年人對其自身養老的意愿、打算和安排,是相關決策和研究的重要依據。

一、文獻回顧

養老意愿是指對個人養老問題所持有的看法及態度,主要表現在對養老模式的不同選擇上[1]。盡管在相關研究中對養老意愿的操作化不完全一致,但基本都圍繞養老模式的選擇意愿展開,并多把養老模式分為社會養老、家庭養老和個人養老三類。在哪里養老(養老地點的選擇)、養老主要靠誰(養老主體)是大多數研究中涉及的關鍵問題[2-3]。

在養老意愿中,老年人的居住意愿是重點要素。養老地點的選擇直接影響或決定了養老的內容[4]。老年人的生活照料和精神關懷緊密地附著在老人的居住選擇之上,且居家生活和到社會養老機構生活兩者互斥,因此老年人居家生活還是到社會養老機構生活是區分家庭養老和社會養老最直接的標準[5]。根據研究的重點不同,也有研究把養老經濟打算、養老擔心度、養老參保意愿等用來考察養老意愿[6-7]。

關于老年人的養老意愿狀況及影響因素,有研究認為依靠子女養老仍然是大多數老年人偏好的養老方式,他們更愿意與子女同住或者居家養老,而不愿入住養老機構[8]。在農村,無論獨生子女父母還是非獨生子女父母,大部分都表現出和子女合住的期望,希望和子女合住的占458%,單獨居住的193%,對子女養老具有較強的心理依賴。但在城市地區老年人對入住養老機構的意愿在增強,如北京非失能老年人和失能老年人機構養老意愿比例分別達到2753%和1050%[9]。即便是對于“由家人照料”為主流愿望的農村老年人,他們對于養老服務的需求意愿也已呈現出分化趨勢,有117%的農村老年人有機構養老服務需求意愿[10]。從影響因素來看,人口特征、社會地位和家庭情況是已有研究中大多涉及的影響因素。老年人的性別、年齡、婚姻、受教育程度、自理能力對理想的居住方式有顯著作用[11]。但對于經濟收入、健康狀況則存在不同研究結果,雖然在一些研究中經濟收入、健康狀況有顯著的影響作用,但也有研究認為收入情況與養老意愿無關[12],個體健康狀況未表現出顯著影響。通過文獻梳理發現已有研究還缺乏利用全國性抽樣調查數據從分城鄉的角度對我國老年人養老意愿進行對比。而我國城鄉之間在社會、經濟、文化方面存在難以忽視的差異,城市和農村老年人的養老意愿及其影響因素也可能有明顯不同,因而很有必要從城鄉的視角進一步探討老年人的養老意愿問題,這是本研究力圖嘗試的一個拓展。

本文認為老年人對于選擇家庭養老還是社會養老的主觀看法和態度是養老意愿的基本問題。相對于以機構養老為代表的社會化養老而言,在自己家養老主要以自我(或配偶)照料為主,而在子女家養老則往往以子女為主要照料提供者。因此,考察老年人養老居住地的選擇意愿可在一定程度上反映出老年人期望的養老方式,可作為養老意愿的核心變量。通過文獻分析還發現:一方面,多數中國老年人的主要養老意愿依然是家庭養老特別是子女養老,但另一方面,老年人的養老意愿正呈現分化趨勢,尤其是城市老年人對于機構養老的需求意愿已日趨突出。那么我國當前老年人的養老意愿現狀到底怎樣?城市和農村老年人的養老意愿是否一致?各影響因素對城鄉老年人的作用程度怎樣?對這些問題的回答還需要進一步結合有代表性的最新全國性抽樣調查數據來探討。

此外,老年人的養老意愿雖然是個體的一種主觀看法和態度,但也可能會受到外部供給條件的影響,特別是老年人居住的社區有無養老機構對于其養老意愿可能會有影響作用。對于老年人來說,家人的支持態度可能也會影響其養老的意愿和選擇。而鮮有研究考慮到社區和家人態度這兩個因素。因此,本文認為在分析模型中,除了考慮常規的影響因素外,應把社區因素和家人的支持態度也納入考慮范圍。

二、研究設計

1.概念界定

養老意愿是指老年人對自身養老所持有的愿望和打算。今后在哪里居住、由誰來照顧這兩個基本問題是了解老年人養老意愿的核心問題。

2.數據來源

本文的數據來自于2014年中國老年社會追蹤調查(China Longitudinal Aging Social Survey,以下簡稱CLASS)。該調查是由中國人民大學老年學研究所組織、中國調查與數據中心負責具體執行的一項全國性老年大型社會調查項目。2014年CLASS調查采用分層多階段的概率抽樣方法,選定縣級區域(包括縣、縣級市、區)作為初級抽樣單位,村/居委會作為次級抽樣單位,對我國29個省(自治區/直轄市,不包括香港、臺灣、澳門、海南、新疆和西藏)的年滿60周歲的老年人進行抽樣調查。共獲得134個縣(區)、462個村(居委會)、11511個老年人的相關信息。

3.研究方法和變量選擇

基于以往研究和對養老意愿內涵的認識,本文首先采用描述性方法分析中國老年人的養老居住地打算和期望的照顧提供者情況。對城市和農村不同特征老年人的養老意愿進行對比,發現養老意愿的群體內部差異。在描述性分析的基礎上,把養老居住地打算這一核心變量作為因變量,把可能的影響因素作為自變量,采用無序多分類Logit回歸對各類居住選擇的影響因素進行分析。

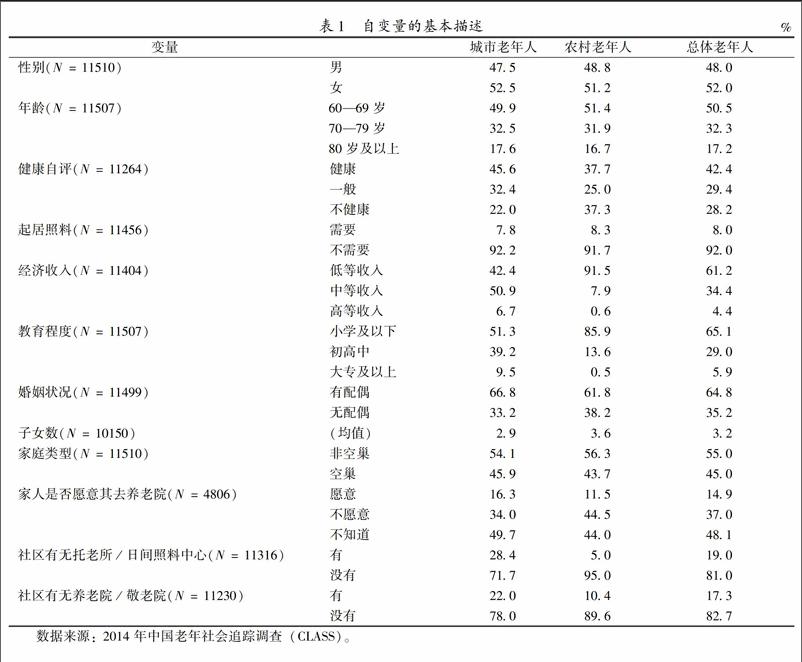

在回歸模型中,因變量為今后在哪里養老的打算,分為在自己家養老、在子女家養老、在養老機構養老三類。自變量包括三大類若干個指標,即個體因素(性別、年齡、自評健康、照料需求、受教育程度、個人經濟收入)、家庭因素(婚姻、子女數、家庭類型、家人對養老機構的支持態度)、社區因素(有無托老所/日間照料中心、有無養老院/敬老院)。在數據處理過程中,選取的各個自變量主要由于不同程度的缺失值而使得各變量的樣本量有差異,自變量的分布構成情況見表1。

三、中國城鄉老年人的養老意愿現狀

1.養老居住打算

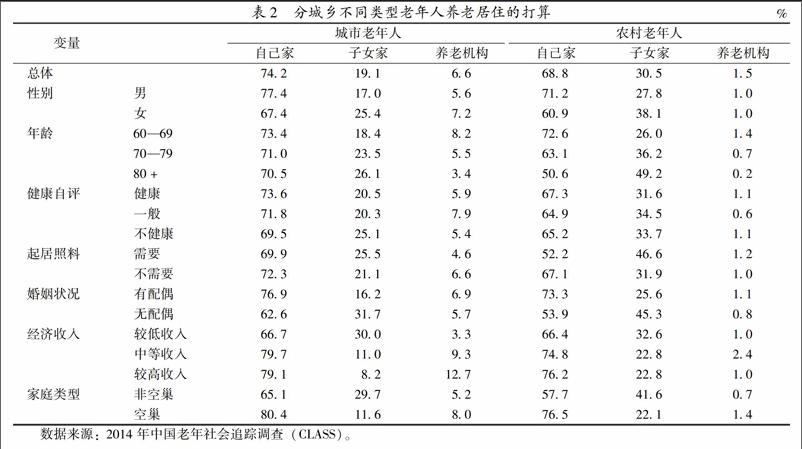

在被調查的所有老年人中,699%的人打算在自己家養老,242%的人打算在子女家養老,打算到養老院或托老所養老的為40%,還有19%的老年人選擇了其他養老地點。為了比較不同群體的城市和農村老年人在養老居住打算方面究竟存在多大差異,我們對不同人口、社會經濟特征的城鄉老年人的養老居住打算進行交叉分析。表2的結果顯示:742%的城市老年人選擇居住在自己家,191%選擇居住在子女家,還有66%的城市老年人打算居住在養老機構。而在農村老年人中,688%的人選擇居住在自己家,305%選擇居住在子女家,僅15%的老年人打算入住養老機構。總體來說無論城鄉,七成左右的老年人都打算住在自己家,農村老年人打算住子女家的比例遠高于城市,而住養老機構的比例遠低于城市。

對于城市老年人而言,男性比女性選擇住自己家的意愿更高,女性住養老機構的意愿略高于男性。年齡越大的老年人住子女家的意愿越高而住養老機構的意愿反而越低,70歲以下城市低齡老年人打算到養老機構住的比例達到82%。從健康自評與居住打算的交叉分析來看,不健康的老年人打算在子女家居住的比例更高,住養老機構的意愿反而最低。與沒有配偶的老年人相比,有配偶者更愿意在自己家住,可見有配偶的老年人獨立性更強。根據個人經濟收入進行分類發現,越是高收入的城市老年人對子女的依賴越小,愿意住自己家的比例越高;收入較高的城市老年人也往往有更強的經濟能力來支付養老機構費用,打算入住養老機構的比例達到127%。在自己家居住和到養老機構居住是城市老年人經濟更為獨立的體現,因而較低收入的老年人明顯更愿意到子女家養老。與非空巢老年人相比,城市空巢老年人住自己家和住養老院的意愿更高。

不同類型農村老年人的養老居住意愿與城市老年人的特點基本一致,但與城市老年人不同的是,農村中不健康和健康的老年人入住養老機構的意愿都略高于健康水平一般的老年人,而在城市,則是健康水平一般的老年人打算入住養老機構的比例更高。起居照料這一變量與城鄉老年人居住意愿的交叉分析也呈現相反結果,在城市,不需要起居照顧的老年人打算入住養老機構的比例比需要照顧的老年人高,而農村老年人則相反。另外,城市老年人經濟收入越高者打算入住養老機構的比例越高,而農村則是經濟收入處于中等水平的老年人打算入住養老機構的比例較高。

2.期望的照料提供者

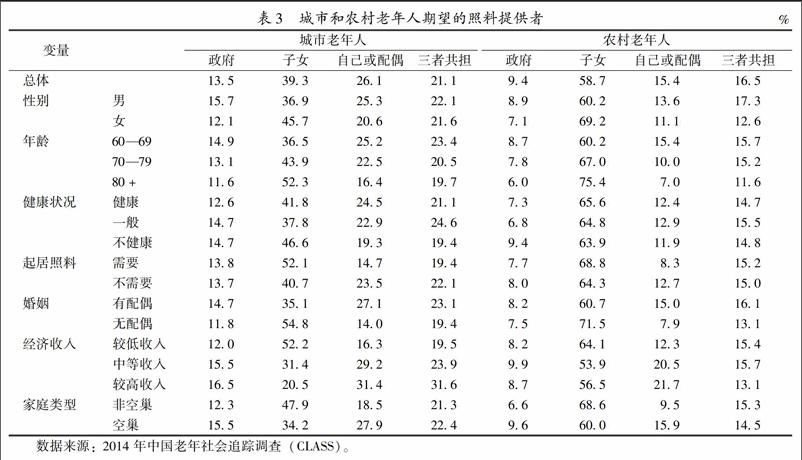

期望由誰來提供照料服務也是老年人養老意愿的重要內容。總體來說,我國131%的老年人期望政府(及社區)為自己提供照料,413%的老年人期望子女為自己提供照料,250%的老年人期望自己或配偶照料,還有206%的老年人期望由三者共同承擔。表3是分城鄉不同類別老年人所期望的照料提供者。

大多數城市老年人都期望子女為自己提供照料。女性相比男性更傾向于由子女來照料,年齡越大、身體狀況越差以及收入越低的老年人越期望由子女照料;而低齡、比較健康、有配偶、收入較高、空巢家庭中的城市老年人選擇由自己或配偶照料的比例則更高。

與城市老年人相比,農村老年人期望由子女照料的比例更高,而期望由政府或自己及配偶照料的農村老年人比例遠低于城市老年人,只有94%的農村老年人期望政府承擔照料責任,154%的老年人期望的照料者是自己或配偶。可見大多數農村老年人對于照料提供者的期望角色以子女為主,特別是起居需要別人照顧的農村老年人中有高達688%的人期望子女來照料,對子女的依賴更大。

無論城市還是農村老年人,都更多地期望從子女處得到照料服務,農村老年人對子女照料的期待更強烈。但數據結果也表明經濟狀況較好以及年齡較低、較健康的老年人獨立性更強,對子女的依賴略有下降,他們更多地認為自己或者配偶能夠提供養老所需的照料服務。

四、城鄉老年人養老居住地意愿的多分類回歸分析

通過交叉分析發現人口特征、家庭特征、社會經濟條件不同的城鄉老年人對于自己今后養老居住地的打算有不同程度的差異。為進一步掌握各因素的影響作用,本文采用多分類Logit回歸模型(Multinomial Logit Model)進一步展開分析。多分類Logit回歸模型可以對老年人多個養老居住意愿類別進行比較,避免二分類Logistic回歸的不足。在模型中,因變量為老年人的養老居住打算,分為在自己家居住、在子女家居住、在養老機構居住三類,參照類為在自己家居住。自變量包括:①個體因素(性別、年齡、自評健康、照料需求、受教育程度、個人經濟收入);②家庭因素(婚姻、子女數、家庭類型、家人對養老機構的支持態度);③社區因素(社區有無托老所/日間照料中心、社區有無養老院/敬老院)。分析結果見表4。

1.城市老年人養老居住地意愿的影響因素

關于在子女家還是在自己家養老,多分類Logit回歸模型分析的結果表明城市老年人的性別、受教育程度、健康狀況、婚姻、家庭類型、家人是否支持去養老院這幾個因素對其意愿有顯著影響,其中受教育程度、婚姻、家庭類型的顯著程度最高。

個體因素中,教育程度越高的老年人打算在子女家養老的可能性越小,他們更有可能在自己家養老,教育程度為小學以下的城市老年人在子女家養老的意愿是大專及以上高學歷老年人的498倍。城市男性老年人在自己家養老的可能性高于女性老年人,健康老年人愿意在子女家養老的可能性更低。

家庭因素中,有配偶的老年人更愿意在自己家養老,在子女家養老的意愿只有無配偶老年人的591%。而非空巢老年人在子女家養老的意愿高于空巢老年人,說明空巢老年人更傾向于在自己家養老。如果家人不支持去養老院居住,城市老年人就更有可能打算住子女家。

就社區因素而言,社區是否有托老所或照料中心這一因素也有一定的影響作用,社區有托老所或者照料中心的城市老年人到子女家養老的意愿更低,在自己家養老的可能性更高。

對城市老年人愿意在養老機構養老還是在自己家養老進行比較,發現性別、受教育程度、家人是否支持去養老機構這幾個因素有顯著影響,其中:女性老年人比男性老年人選擇養老機構的可能性更低;教育程度為小學以下的老年人愿意到機構養老的可能性僅為大專以上高學歷老年人的484%。相對于家人態度不明確的老年人來說,家人支持去養老機構的老年人打算住養老機構的可能性要高出403倍,而家人如果不支持的話城市老年人入住養老機構的意愿則大大降低,僅有參照對象的569%。此外,有無配偶、社區有無托老所或照料中心對于城市老年人愿意到養老機構還是在自己家養老也有一定的影響作用。

2.農村老年人養老居住地意愿的影響因素

對農村老年人愿意在自己家養老還是在子女家養老進行對比,多分類Logit回歸模型結果顯示,農村老年人的婚姻狀況、子女數、社區是否有養老院/敬老院以及經濟收入這幾個變量有顯著作用。

在個體因素變量中,除個人經濟收入有一定影響作用外,模型中農村老年人的其他個體因素均不顯著,這與城市老年人有明顯不同。

就家庭因素而言,有配偶的農村老年人愿意住子女家的可能性較低,他們更愿意住自己家;子女越多住子女家的可能性越高,這也在一定程度上驗證了我國“養兒防老”的傳統養老模式對于農村老年人晚年的居住選擇依然發揮作用。與城市老年人相似,非空巢的農村老年人住子女家的意愿遠高于空巢老年人。

社區因素對農村老年人的居住意愿也有較顯著影響,社區有養老院的農村老年人愿意住子女家的可能性更高。

比較農村老年人在養老機構和在自己家兩類居住意愿,結果發現僅有家人是否支持去養老院、子女數和教育程度這幾個因素有顯著的影響作用,其中家人的支持顯著度最高,家人支持去養老院的農村老年人比家人支持態度不明確的老年人打算去養老機構的可能性高604倍;子女數越多,農村老年人去養老機構的可能性越小。可見家庭因素對農村老年人選擇在機構還是在自己家養老至關重要。

3.城鄉老年人養老居住地意愿的影響因素差異

對比城市和農村老年人養老居住地打算影響因素之間的差異,總體而言對城市老年人居住地打算有影響的因素呈現多元化特點,而對農村老年人有影響的因素則集中于家庭因素。

城市老年人個體因素中的性別、受教育程度、健康狀況、家庭因素中的婚姻、是否空巢家庭、家人是否支持去養老院等都有不同程度的影響作用。男性、教育程度高、有配偶、空巢的城市老年人打算住自己家的可能性明顯較高,是獨立程度較高的城市老年群體。去養老機構居住可能性更高的是城市中的男性老年人、受教育程度在大專及以上的老年人以及家人支持去養老院的老年人。

在三類自變量中,對農村老年人養老居住地打算有明顯影響的主要是家庭因素。家庭因素中的有無配偶、子女數、是否空巢家庭、家人是否支持去養老院均對農村老年人的居住意愿有影響作用,特別是子女數這一因素僅對農村老年人的居住地打算產生顯著影響而未對城市老年人有顯著影響。而對城市老年人有重要影響作用的因素如性別、受教育程度、健康狀況對于農村老年人則沒有明顯的影響。

五、結論和討論

本文基于2014年中國老年社會追蹤調查數據對我國城鄉老年人的養老意愿狀況及其影響因素進行分析,并探討了城市和農村老年人在養老意愿方面存在的差異。通過數據分析我們有以下幾點主要的發現和思考。

首先,我國老年人對自己養老居住地的打算還是以在自己家養老為主,七成左右的老年人都更加傾向于居住在自己家養老,只有極少數的老年人打算居住養老機構。相比較而言,打算在子女家居住的農村老年人有305%,比例高于城市老年人,而選擇居住養老機構的農村老年人比例則明顯低于城市老年人。老年人的居住意愿是其今后生活安排和獲得社會支持、社會服務的前提條件,從調查結果來看包括在自己家或在子女家居住養老是我國941%的老年人的意愿。居家養老應作為我國社會養老服務體系的基礎和重中之重。但另一方面打算到養老院或托老所養老的老年人有40%,在城市更是達到66%,按照國家統計局公布的2014年我國老年人口數量推算,我國約有8497萬老年人有入住養老機構的意愿,這部分老年人是我國在發展機構養老過程中應重點關注的群體。

其次,對照料提供者的期望反映出我國老年人在養老照料服務方面已逐漸呈現多方共擔的特點。雖然我國有413%的老年人期望子女為自己提供照料,但自己、配偶甚至包括政府(及社區)在內的照料服務提供者所占比例亦占相當份量。除了傳統的子女照料和自我照料外,城市老年人中已有135%的老年人期望單獨由政府,211%的老年人希望由政府、子女和自我三方共同來承擔照料責任。農村老年人期待子女來提供照料的比重遠高于城市,照料的獨立性相對較低,表現在期望自我照料(包括配偶照料)的比例低。因此,城鄉老年人在照料提供者方面的意愿差異一定程度上表明城市的家庭照料系統正逐漸分化為子女、自我(及配偶)、政府及社區三方共擔的格局,發展社會化程度更高的養老服務體系對滿足城市老年人的照料需求已是當務之急;而農村老年人在主觀意愿上對傳統子女照料方式的期待依然十分突出。因而對于農村老年人來說如何在維系家庭照料功能的基礎上拓展社會化照料服務體系是一個關鍵問題。

再次,本文通過回歸分析發現城市老年人中受教育程度較高的、比較健康的、有配偶的城市老年人在自己家養老的可能性更高,而喪偶則會明顯提高老年人在子女家居住的可能性。所居住的社區中有托老所或照料中心的老年人要比沒有這些設施的老年人在自己家養老的可能性高,說明社區養老資源對老年人的養老意愿會產生影響作用。因此,發展社區托老所、老年日間照料中心有助于保持老年人的獨立性,使他們能夠盡可能地生活在自己熟悉的家中。相比之下,城市中的男性、受教育程度較高的、家人支持去養老機構的老年人愿意到養老機構居住的可能性更高。回歸分析同樣發現農村老年人中比較健康的、有配偶的老年人更傾向于在自己家居住,而農村老年人的養老意愿還體現出傳統的子女養老模式依然濃厚,子女數越多的農村老年人住子女家的可能性越高。特別值得一提的是,農村老年人入住養老機構的意愿很大程度上受家人態度的影響,家人支持其住養老機構的老年人會顯著增強其機構入住意愿,這一結果也意味著在我國發展農村機構養老服務應基于老年人家庭的需求而非僅僅著眼于老年人的需求。

最后,影響老年人居住意愿的因素在城市和農村老年人之間有明顯差異。個體、家庭、社區三類因素中均有相關變量對城市老年人的居住地打算有影響作用,呈現多元化特點,即城市老年人的自身因素、家庭因素、社區條件都有可能對他們愿意在哪里居住養老產生影響。而對農村老年人居住意愿有影響的因素則基本集中于家庭因素,特別是有無配偶、子女數、家庭類型、家人意愿這幾個因素的作用最為顯著。城鄉老年人之間的差異性還在于:子女數這一因素僅對農村老年人的居住打算產生顯著影響而未對城市老年人有影響。而對城市老年人有重要作用的因素如性別、受教育程度、健康狀況對農村老年人則沒有明顯作用。本文的研究還發現,不論城鄉,年齡、經濟收入等因素都對老年人的居住意愿沒有顯著影響或影響程度較低。從城市和農村老年人居住意愿的這些異同點可以看出,養老意愿雖然是老年人自身的一種主觀看法和態度,但較多受老年人家庭成員和家庭變化的影響。

總的來說,在社會經濟發展水平更高的城市,老年人個體因素(尤其是受教育水平)、所處的社區養老條件已對其養老意愿產生明顯的影響。今后進入老年期的城市老年群體受教育水平還將不斷提升,他們的居住打算將更趨向于獨立居住或入住養老機構。農村老年人對社會養老服務的需求更取決于家庭的整體發展和家庭成員對養老的態度和安排。但無論如何,居家養老依然是90%以上中國老年人的共同愿望和期待,但城鄉間的差異分析也表明由子女照料向自我照料轉變的事實已難以忽視。為絕大多數老年人家庭提供輔助性支持,使老年人能夠更持續地獨立生活、自我照料應當作為居家養老和社區養老的根本目標,在此基礎上發展機構養老來滿足4%左右老年人的養老需要。在我國,“以居家養老為基礎、社區養老為依托、機構養老為補充”的多層次養老服務體系應根據地區差異分階段、有序地加以推進。

參考文獻:

[1]中國社會科學院《農村社會保障制度研究》課題組.積極穩妥地推進農村社會養老保險[J].人民論壇,2000(6):8-10.

[2]李建新,于學軍,王廣州,劉鴻雁.中國農村養老意愿和養老方式的研究[J].人口與經濟,2004(5):7-12,39.

[3]丁志宏.我國農村中年獨生子女父母養老意愿研究[J].人口研究,2014(4):101-111.

[4]陳建蘭,空巢老人的養老意愿及其影響因素——基于蘇州的實證研究[J].人口與發展,2010(2):67-75.

[5]楊帆,楊成鋼.家庭結構和代際交換對養老意愿的影響[J].人口學刊,2016(1):68-76.

[6]唐利平,風笑天. 第一代農村獨生子女父母養老意愿實證分析——兼論農村養老保險的效用[J].人口學刊,2010(1):34-40.

[7]王學義,張沖. 農村獨生子女父母養老意愿的實證分析——基于四川省綿陽市、德陽市的調研數據[J].農村經濟,2013(3):75-78.

[8]褚湜婧,孫鵑娟.影響城市老年人養老意愿諸因素分析[J].南京人口管理干部學院學報,2010(2):43-46.

[9]張文娟,魏蒙.城市老年人的機構養老意愿及影響因素研究——以北京市西城區為例[J].人口與經濟,2014(6):22-34.

[10]黃俊輝,李放,趙光.農村社會養老服務需求意愿及其影響因素分析:江蘇的數據[J].中國農業大學學報(社會科學版),2015(2):118-126.

[11]張麗萍.老年人口居住安排與居住意愿研究[J].人口學刊,2012(6):25-33.

[12]宋寶安.老年人口養老意愿的社會學分析[J].吉林大學社會科學學報,2016(4):90-97.

[責任編輯 武玉]