夫妻教育匹配對男性平等分擔(dān)家務(wù)的影響

摘要:利用2000年和2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù),考察了21世紀最初十年間中國婚姻家庭的家務(wù)分工特征及其變化,著重檢驗了夫妻教育匹配對家務(wù)分工平等化的影響。研究發(fā)現(xiàn),夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的現(xiàn)象近年來呈緩慢的上升趨勢,2010年全國接近兩成的已婚夫婦相對平等地分擔(dān)家務(wù)。夫高妻低的教育匹配模式不利于推動家務(wù)分工平等化以及改變“女主內(nèi)”的分工模式;與之相對,夫妻教育相同和夫低妻高的教育匹配模式在不同程度上推動著男性平等分擔(dān)家務(wù)。文章認為,夫妻平等分擔(dān)家務(wù)代表了現(xiàn)代社會經(jīng)濟和性別平等文化背景下家務(wù)分工演變的方向。實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變,女性自身教育水平的相對提高以及教育匹配現(xiàn)象的演化扮演著極為重要的角色;而營造良好的社會輿論環(huán)境與完善社會服務(wù)體系,則是家務(wù)分工平等化的重要社會保障。

關(guān)鍵詞:夫妻教育匹配;家務(wù)分工;性別平等

中圖分類號:C92-05文獻標識碼:A 文章編號:1000-4149(2017)02-0032-10收稿日期:2016-06-20;修訂日期:2016-11-08

基金項目:國家社會科學(xué)基金重大項目“新時期中國婦女社會地位調(diào)查研究”(10@ZH020)。

作者簡介:牛建林,社會學(xué)博士,中國社會科學(xué)院人口與勞動經(jīng)濟研究所副研究員。

一、引言

20世紀中期以來,隨著快速的社會轉(zhuǎn)型和經(jīng)濟發(fā)展,越來越多的女性接受了中高等教育,并活躍在社會經(jīng)濟生產(chǎn)的各個領(lǐng)域。女性自身知識、技能和社會角色的變化,要求性別分工文化與實踐發(fā)生相應(yīng)的轉(zhuǎn)變。在家庭領(lǐng)域,男性平等地分擔(dān)家務(wù)成為現(xiàn)代經(jīng)濟與社會文化發(fā)展的客觀要求。不少調(diào)查研究反映,盡管多數(shù)社會中女性仍然承擔(dān)著大部分家務(wù)勞動,近年來,男性平等分擔(dān)家務(wù)的現(xiàn)象亦悄然顯現(xiàn),并呈現(xiàn)出一定的上升趨勢[1-3]。在這一背景下,考察男性平等分擔(dān)家務(wù)現(xiàn)象的發(fā)生、發(fā)展趨勢及其影響機制,成為社會科學(xué)研究理解性別文化演變的重要窗口,對于緩減傳統(tǒng)分工下職業(yè)女性的家務(wù)勞動壓力、推動社會性別平等具有重要的現(xiàn)實意義。現(xiàn)有關(guān)于中國家庭家務(wù)分工的研究,多數(shù)關(guān)注男女兩性家務(wù)勞動時間的長短。這些研究指出,迄今為止,女性從事家務(wù)勞動的時間遠遠超過男性;盡管近年來家務(wù)勞動時間總量明顯下降,但女性的勞動時間仍相對更長[4-5]。這些研究分析了夫妻相對資源、可利用時間、性別觀念等供給側(cè)因素以及家庭結(jié)構(gòu)、環(huán)境等需求側(cè)因素對家務(wù)分工的不同影響[3-4,6],為理解我國家務(wù)分工的特點及其成因積累了重要知識。然而值得注意的是,目前很少有研究考察客觀勞動時間以外的家務(wù)分工特征。事實上,家務(wù)勞動種類繁雜,不同類型的家務(wù)對時間和精力的耗費程度不同,加之個人的勞動效率也往往存在差異[7-8],因此,直接比較勞動時間的長短往往難以全面、真實地反映家務(wù)分工狀況。全面理解現(xiàn)階段我國婚姻家庭的家務(wù)分工特征及其演變趨勢,有必要系統(tǒng)考察各時期夫妻家務(wù)勞動的綜合差異。本文使用2000年和2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù),考察21世紀以來中國家庭男女平等分擔(dān)家務(wù)的現(xiàn)象及其潛在變化趨勢。針對教育這一影響性別觀念、個人資源以及地位的核心因素,文章著重檢驗夫妻教育匹配狀況對雙方平等分擔(dān)家務(wù)的可能影響。在現(xiàn)有研究的基礎(chǔ)上,本研究在以下方面進行拓展與補充:首先,文章使用全國代表性抽樣調(diào)查數(shù)據(jù),考察夫妻家務(wù)分工的綜合差異。這在以往研究中尚不多見,相應(yīng)研究發(fā)現(xiàn)能夠為了解現(xiàn)階段我國家務(wù)分工狀況補充新的知識。其次,文章比較分析了2000年和2010年全國已婚夫婦的家務(wù)分工特征,為了解家務(wù)分工模式的演變提供了實證依據(jù)。再次,文章從性別平等的視角出發(fā),重點檢驗夫妻教育匹配狀況對男女平等分擔(dān)家務(wù)的影響。本文的研究發(fā)現(xiàn)為探討性別平等文化與實踐的關(guān)系、理解家務(wù)分工的演變趨勢提供了有益嘗試。

二、文獻綜述與研究假設(shè)

1. 夫妻教育匹配與家務(wù)分工模式的關(guān)系:理論評述家務(wù)分工是社會學(xué)與家庭經(jīng)濟學(xué)研究的核心議題,長期以來,該領(lǐng)域積累了大量理論和實證研究成果。在理論方面,現(xiàn)有關(guān)于家務(wù)分工的假說與觀點主要有相對資源假說、時間可及性假說、社會性別角色理論、情感互動假說,以及家庭生命周期理論。這些理論從不同的角度對家庭性別分工模式,特別是女性為主的家務(wù)分工模式的成因進行了闡釋,提出了夫妻資源的多寡、時間約束、性別觀念、情感表達,以及不同階段的家務(wù)需求等因素在不同程度上影響夫妻雙方的家務(wù)勞動量。關(guān)于這些理論的具體介紹可參見綜述性研究[6],本文著重探討這些不同假說關(guān)于夫妻教育匹配與家務(wù)分工關(guān)系的論斷。在上述理論中,相對資源假說為夫妻教育匹配和家務(wù)分工的關(guān)系提供了最為直接的闡述。該假說認為,夫妻結(jié)構(gòu)性資源的相對多寡決定著雙方在家務(wù)分工中的議價能力;資源較多的一方往往利用較高的議價能力規(guī)避家務(wù)勞動,其結(jié)果是資源較少的一方承擔(dān)大部分甚至全部的家務(wù)勞動。結(jié)構(gòu)性資源的主要測度指標有受教育程度、收入、職業(yè)特征等;根據(jù)相對資源假說推斷,在不考慮其他資源差異的情況下,夫妻擁有同等教育有利于雙方平等地分擔(dān)家務(wù);相反,在教育異質(zhì)婚中,受教育程度較高的一方可能利用教育優(yōu)勢規(guī)避家務(wù)勞動,夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的可能性因而較小。與相對資源假說相比,其他理論對夫妻教育匹配特征的探討多為間接的、隱性的推斷。時間可及性假說認為,夫妻雙方本著最大化家庭利益的原則,根據(jù)各自的時間約束決定家務(wù)分工;時間較為充裕的一方往往承擔(dān)更多的家務(wù)勞動。結(jié)合人力資本理論關(guān)于時間價值的論斷對該假說進行推演,夫妻受教育程度的對比可能通過時間價值或機會成本的差異,影響雙方的家務(wù)勞動量。夫妻中受教育程度較高的一方時間價值相對較高,從事家務(wù)勞動的機會成本更大;因而,家務(wù)分工的結(jié)果極有可能是受教育程度較低的一方從事更多的家務(wù)勞動,其具體作用往往是通過夫妻的相對職業(yè)地位、工作時間來實現(xiàn)的。此外,社會性別角色理論認為,個人受既有的社會性別角色文化的形塑,形成自身的性別觀念和態(tài)度,包括對待家務(wù)分工的態(tài)度。一般而言,受教育程度較低的人更傾向于持傳統(tǒng)的性別觀念,認同“男主外、女主內(nèi)”的性別分工;受教育程度較高者則相反。因此,對教育異質(zhì)婚而言,受教育程度較高的一方是推動性別平等的潛在主體。然而,與“女主內(nèi)”的家務(wù)分工現(xiàn)實相聯(lián)系,推動家務(wù)分工平等化更符合女性的權(quán)益,因而男女兩性對于推動家務(wù)分工平等化的動力并不相同。這也意味著,與夫高妻低的教育匹配關(guān)系相比,夫低妻高的匹配關(guān)系更有可能推行平等的家務(wù)分工。

2. 中國家庭家務(wù)分工與夫妻教育匹配關(guān)系的實證發(fā)現(xiàn)在實證研究中,迄今為止考察夫妻教育匹配狀況對家務(wù)分工影響的研究還相對較少。楊菊華利用2000年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù)研究發(fā)現(xiàn),教育異質(zhì)婚中受教育程度較高的一方從事家務(wù)勞動的時間顯著少于教育同類婚的情況,但受教育程度較低的一方從事家務(wù)勞動的時間與教育同類婚的情況無顯著差異[9]。另一研究利用1990—2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù),也得出了類似的結(jié)論[4]。周旅軍對城鎮(zhèn)男性被訪者的研究發(fā)現(xiàn),與妻高夫低的教育匹配模式相比,教育同類婚和夫高妻低的教育匹配關(guān)系中男性從事家務(wù)勞動的時間均顯著較低[10]。這些結(jié)論部分支持了相對資源假說的論斷,即教育資源的優(yōu)勢有助于降低個人承擔(dān)的家務(wù)勞動量。然而,由于這些研究著重考察男女兩性家務(wù)勞動時間的絕對差異,對于家務(wù)分工的綜合特征及其潛在演變很少涉獵。近年來,有個別研究開始關(guān)注家務(wù)勞動時間以外的其他分工指標。佟新和劉愛玉利用2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù),分析了城鎮(zhèn)地區(qū)未與長輩同住的雙職工夫妻的家務(wù)分工特征。研究發(fā)現(xiàn),妻高夫低的教育匹配關(guān)系中丈夫平等或更多地承擔(dān)家務(wù)的可能性顯著更高;但在夫高妻低和夫妻相同的教育匹配關(guān)系中,丈夫分擔(dān)家務(wù)的行為無顯著差異[3]。盡管該研究考察了家務(wù)分工的綜合特征,但由于其關(guān)注的人群具有一定的選擇性,相應(yīng)研究發(fā)現(xiàn)是否能夠反映同一時期全國其他婚姻家庭的情況尚不可知,該研究的外部有效性有待進一步檢驗。綜上所述,現(xiàn)有文獻為理解我國現(xiàn)階段的家務(wù)分工特征積累了重要的知識和信息。不過,囿于各研究設(shè)計中考察維度、指標及人群特殊性等因素的限制,目前該領(lǐng)域的研究仍存在一定缺憾:首先,現(xiàn)有研究多數(shù)針對家務(wù)勞動時間的對比,相對缺乏關(guān)于家務(wù)分工綜合特征的關(guān)注。由于家務(wù)勞動種類繁雜、難以標準化,加之,個人做家務(wù)的習(xí)慣與效率也往往不同,例如,2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2010年已婚有偶的被訪者中,超過15%的女性回答通常看電視的時候,“經(jīng)常”同時做一些家務(wù)活,而男性相應(yīng)比例僅約37%;316%的女性看電視的時候“從不”同時做家務(wù)活,而男性的相應(yīng)比例則高達602%。因而單獨考察家務(wù)勞動時間難以全面、真實地反映家務(wù)分工狀況。其次,現(xiàn)有研究對于家務(wù)分工動態(tài)特征缺乏系統(tǒng)的關(guān)注與探討。盡管有研究發(fā)現(xiàn)近年來男女兩性的平均家務(wù)勞動時間均出現(xiàn)下降,但由于分析指標僅限于絕對勞動時間,這些研究得出了“女主內(nèi)”的分工模式并未改變的結(jié)論。這一研究現(xiàn)狀在客觀上制約了學(xué)術(shù)界關(guān)于性別平等文化演變以及男性分擔(dān)家務(wù)現(xiàn)象上升的正確認識。再次,既有研究對教育匹配特征的測度缺乏敏感性。不少研究對教育匹配的測度主要停留于夫妻教育程度孰高孰低的簡單對比,由此構(gòu)建的教育匹配變量不僅與夫妻雙方的教育特征簡單線性相關(guān),而且也在客觀上限制了相關(guān)發(fā)現(xiàn)的深度。

3. 研究假設(shè)本文在詳細測度夫妻教育特征的異同、差異的大小與方向的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)考察夫妻教育匹配對家務(wù)分工綜合特征的影響。結(jié)合上述理論與實證發(fā)現(xiàn),本文提出以下研究假設(shè)。假設(shè)1:教育異質(zhì)婚與同類婚對夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的影響不同。教育同類婚中夫妻在自致性資源、時間約束、性別觀念等方面相對更為對等,因而,相應(yīng)婚姻關(guān)系中夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的可能性有望高于教育異質(zhì)婚,特別是傳統(tǒng)男高女低的異質(zhì)性婚配關(guān)系。假設(shè)2:不同類型的教育異質(zhì)婚(如夫高妻低或夫低妻高)對家務(wù)分工的影響不同。如前面所討論,無論從相對資源、時間可及性或是性別角色觀念出發(fā),夫低妻高的教育匹配關(guān)系在理論上比夫高妻低的匹配關(guān)系更有助于促進丈夫平等地分擔(dān)家務(wù)。由此推斷,夫低妻高的教育匹配關(guān)系中,夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的可能性高于夫高妻低的匹配關(guān)系。假設(shè)3:夫妻教育差距越大,異質(zhì)婚對家務(wù)分工模式的影響也越大。如前所述,夫妻教育差距的擴大往往會強化雙方資源、時間約束、性別觀念等方面的對比;因而,相對于教育同類婚,異質(zhì)婚對家務(wù)分工的影響可能因夫妻教育差距的擴大而增強。

三、數(shù)據(jù)與分析方法

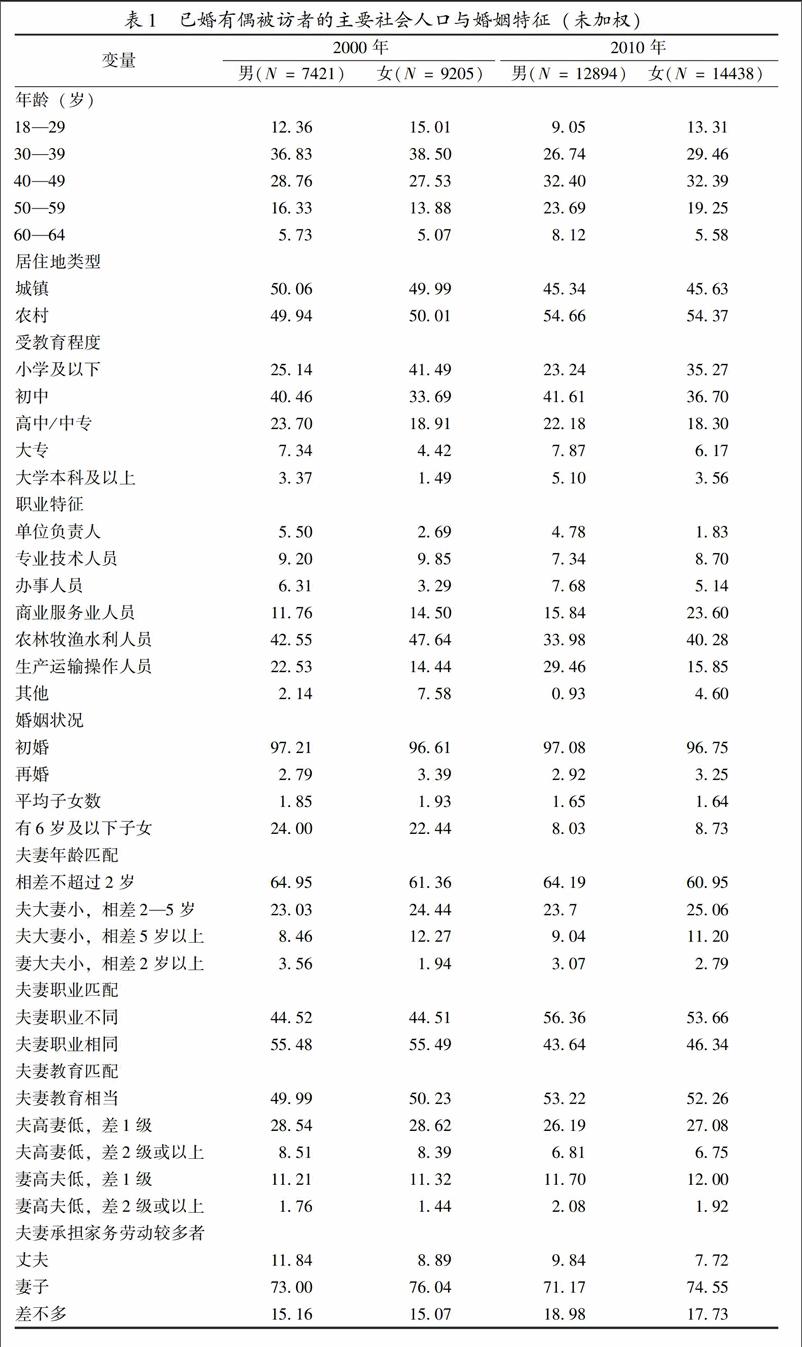

1. 數(shù)據(jù)來源與樣本特征為了檢驗上述教育匹配狀況對家務(wù)分工平等化的影響,本文使用2000年和2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù)進行實證分析。中國婦女社會地位調(diào)查是由全國婦聯(lián)和國家統(tǒng)計局聯(lián)合組織開展的〖ZW(〗關(guān)于三次全國婦女社會地位調(diào)查的詳細介紹可參見:宋秀巖主編的《新時期中國婦女社會地位調(diào)查研究(上卷)》,中國婦女出版社,2013年;全國婦聯(lián)婦女研究所課題組《社會轉(zhuǎn)型中的中國婦女社會地位》,中國婦女出版社,2006年。〖ZW)〗,兩次調(diào)查均以調(diào)查時點全國18—64歲的男女公民為目標人群,采用獨立的分層多階段概率抽樣。兩次調(diào)查中使用了具有延續(xù)性的調(diào)查問卷,收集了被訪者的基本社會人口特征、教育狀況、勞動就業(yè)、社會與政治參與、婚姻家庭,以及健康等方面的豐富信息,這些數(shù)據(jù)為研究家務(wù)分工模式及其可能的演變提供了重要的信息。本研究結(jié)合兩次調(diào)查中可比的變量信息,主要考察21世紀初以來全國18—64歲已婚有偶被訪者的家務(wù)分工特征。表1展示了這些被訪者的主要社會人口與婚姻特征。表1顯示,兩次調(diào)查中,女性被訪者的年齡結(jié)構(gòu)均比男性略輕,這與婚姻傳統(tǒng)中初婚年齡的性別差異有關(guān)。不論男女,約有一半的被訪者居住在城鎮(zhèn)〖ZW(〗 2010年分析樣本中居住地為農(nóng)村的比例較高,這可能在一定程度上隱含了城鄉(xiāng)居民在結(jié)婚時間、婚姻穩(wěn)定性等方面的差異。〖ZW)〗,超過六成的被訪者受教育程度不超過初中,四成左右的人職業(yè)為農(nóng)林牧漁水利工作。與男性相比,女性受教育程度總體偏低,從事非農(nóng)職業(yè)的比例也較低。在兩次調(diào)查時點,絕大多數(shù)(約97%)被訪者為初婚,子女數(shù)量平均不到2個。絕大多數(shù)被訪者的夫妻年齡相差不超過2歲,丈夫比妻子大2—5歲的約占1/4。此外,約有一半的被訪者夫妻受教育程度相同,近四成的被訪者夫妻教育相差一級,其中男高女低的匹配模式比男低女高的模式更為多見。對比兩次調(diào)查結(jié)果可見,與2000年相比,2010年被訪者的年齡結(jié)構(gòu)較老,男女被訪者的平均受教育程度、非農(nóng)從業(yè)比例均有所上升,但平均子女數(shù)、有學(xué)齡前子女的比例則呈現(xiàn)不同程度的下降。這些差異與總?cè)丝诘淖兓厔菹辔呛稀V档靡惶岬氖牵瑑纱握{(diào)查間,傳統(tǒng)男高女低的教育匹配類型明顯下降,而夫妻教育相同或妻高夫低的教育匹配現(xiàn)象則呈一定的上升趨勢。分析樣本中,被訪者的家務(wù)分工模式以妻子承擔(dān)較多家務(wù)為主,相應(yīng)比例超過七成;不過,與2000年相比,2010年調(diào)查中夫妻平等分擔(dān)家務(wù)(“差不多”)的比例上升,而以妻子或以丈夫為主的家務(wù)分工模式則有不同程度的下降,這些差異在統(tǒng)計上高度顯著 加權(quán)統(tǒng)計結(jié)果顯示,兩次調(diào)查間,全國18—64歲已婚夫婦平等分擔(dān)家務(wù)的比例由2000年的137%上升為2010年的186%,且相應(yīng)趨勢在年輕隊列中更為明顯, 18—29歲已婚夫婦平等分擔(dān)家務(wù)的比例由2000年的172%上升為2010年的263%;30—39歲夫婦中相應(yīng)比例由2000年的127%上升為2010年的200%。

2. 主要變量與分析方法為了更好地理解現(xiàn)階段我國婚姻家庭中家務(wù)分工特征、變化趨勢及其影響機制,本文利用上述調(diào)查數(shù)據(jù)進行混合截面數(shù)據(jù)分析(pooled crosssectional data analysis)〖ZW(〗 本文使用的兩次中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù)是基于獨立抽樣的兩次全國代表性調(diào)查數(shù)據(jù),其調(diào)查設(shè)計、實施,以及問卷內(nèi)容具有高度一致性,這些特征意味著兩次調(diào)查的數(shù)據(jù)集合為研究相應(yīng)樣本總體特征變化提供了理想的混合截面數(shù)據(jù)。關(guān)于混合截面數(shù)據(jù)及其與其他時間序列數(shù)據(jù)的對比介紹,可參見MENARD S W. Longitudinal research[M]. Sage Publications Ltd, 2002。本文關(guān)注的結(jié)果變量為家務(wù)分工綜合特征,由問卷中“夫妻二人比較而言,誰承擔(dān)的家務(wù)勞動更多”來測量。該變量的具體量化為:0=“妻子”,對應(yīng)于傳統(tǒng)的女性承擔(dān)多數(shù)家務(wù)勞動的分工模式;1=“丈夫”,對應(yīng)于丈夫承擔(dān)較多家務(wù)的分工特征;2=“差不多”,即夫妻相對平等的分工方式。為了盡可能地保留變量信息的豐富性,探討夫妻平等分擔(dān)家務(wù)與其他兩類分工模式的潛在差異,本文在數(shù)據(jù)分析中仍使用上述三分類的測度。針對因變量的量化特征,本文選用多項羅吉特(multinomial logit)模型進行分析,在分析過程中控制了被訪者的個人特征、婚姻關(guān)系及家庭其他特征對家務(wù)分工的競爭性解釋,以檢驗夫妻教育匹配特征的獨立效應(yīng)。具體而言,本文的控制變量包括被訪者的居住地類型、年齡、受教育程度、職業(yè)類型、工作時長、外出學(xué)習(xí)/工作的自主權(quán)、對傳統(tǒng)性別觀念的認同、子女特征,以及夫妻職業(yè)、年齡和收入的對比,這些變量從不同角度反映了被訪者的社會經(jīng)濟資源、時間約束、性別觀念、所處生命周期、家庭環(huán)境等特征,在理論上對家務(wù)分工具有影響。此外,考慮到被訪者對家務(wù)分工特征的匯報可能存在性別差異,本文所有分析均區(qū)分男女進行。

四、家務(wù)分工模式的影響機制

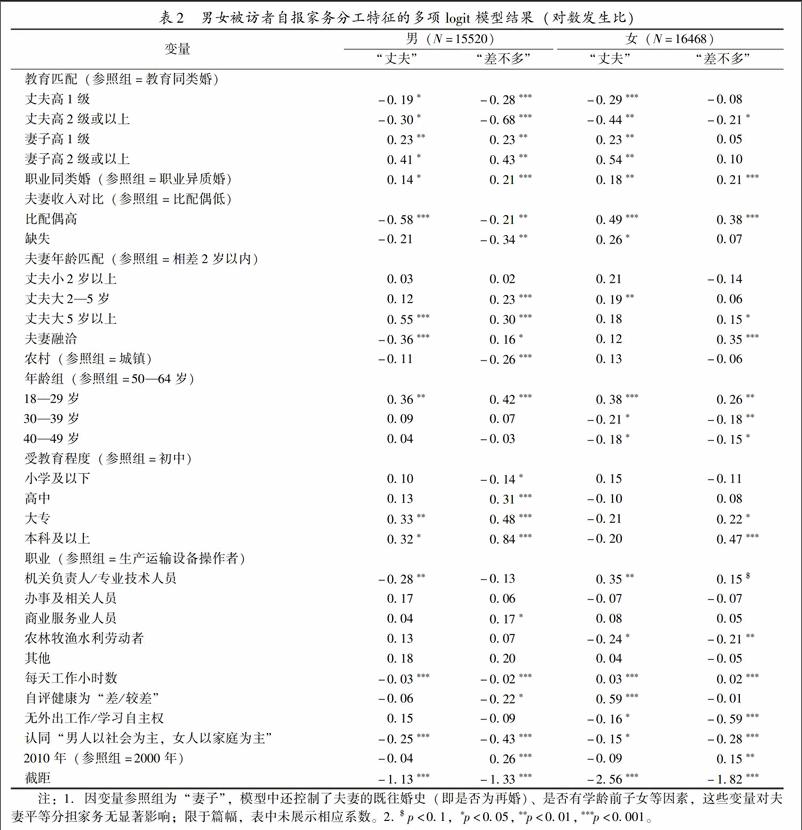

本文使用的混合截面數(shù)據(jù)顯示,21世紀最初十年間,中國已婚夫婦平等分擔(dān)家務(wù)的現(xiàn)象呈現(xiàn)出重要的上升趨勢,其他兩類分工現(xiàn)象則出現(xiàn)不同程度的下降。簡單的雙變量分析發(fā)現(xiàn),家務(wù)分工平等化的趨勢在年輕隊列、較高教育水平的人群中尤為明顯。為了系統(tǒng)地了解家務(wù)分工平等化的影響機制,本文對男女被訪者自報的家務(wù)分工特征分別擬合了多項羅吉特模型,模型結(jié)果如表2所示。

1. 夫妻教育匹配特征對家務(wù)分工具有重要的獨立影響由表2可見,夫妻教育匹配特征對家務(wù)分工存在重要的獨立影響。在控制模型中其他因素的作用后,教育同類婚比傳統(tǒng)女性向上婚(即“丈夫高1級”和“丈夫高2級或以上”)的匹配模式更有利于夫妻平等分擔(dān)家務(wù)。由模型擬合結(jié)果估算,在其他特征不變的情況下,相對于教育同類婚的情況,丈夫比妻子受教育程度高1級的婚配關(guān)系中,男性被訪者自報夫妻承擔(dān)家務(wù)“差不多”(而非“妻子”承擔(dān)多數(shù)家務(wù),下同)的發(fā)生比下降24%(=1-exp(-028));丈夫比妻子學(xué)歷高2級或以上的婚配關(guān)系中,男性被訪者自報夫妻承擔(dān)家務(wù)“差不多”的發(fā)生比下降接近一半(49%=1-exp(-068))。類似地,在丈夫比妻子學(xué)歷高2級或以上的教育匹配關(guān)系中,女性被訪者自報夫妻承擔(dān)家務(wù)“差不多”的發(fā)生比也明顯下降(19%=1-exp(-021))。這些發(fā)現(xiàn)為本文的假設(shè)1提供了實證支持,反映了夫妻教育程度的對等對家務(wù)分工平等化的促進效應(yīng)。與之相比,傳統(tǒng)男高女低的教育匹配關(guān)系對家務(wù)分工平等化具有明顯的不利影響;這與以往關(guān)于兩性家務(wù)勞動時間的對比結(jié)果[4,9-10]相一致〖ZW(〗 佟新和劉愛玉的研究中[3]并未發(fā)現(xiàn)男高女低的教育匹配對男性分擔(dān)家務(wù)具有顯著的不利效應(yīng),究其原因,首先,佟新和劉愛玉的研究與本文考察的對象不同。前者以城鎮(zhèn)地區(qū)雙職工家庭,且不與長輩同住的夫婦為分析對象,樣本具有特殊性。其次,兩研究中變量的測度和研究設(shè)計不同。前者對夫妻教育匹配特征的測量僅考慮了夫妻受教育程度孰高孰低,未系統(tǒng)測量相應(yīng)差異的大小;且在模型分析中未考慮被訪者受教育程度的絕對水平,因而其結(jié)果無法剝離不同教育水平上匹配特征的差異性影響。〖ZW)〗。與男高女低的教育匹配關(guān)系對家務(wù)分工平等化的“抑制”效應(yīng)相反,男低女高的教育匹配關(guān)系有助于促進夫妻平等分擔(dān)家務(wù)。表2的模型結(jié)果顯示,與教育同類婚相比,在妻子受教育程度比丈夫高1級的婚配關(guān)系中,男性被訪者自報夫妻承擔(dān)家務(wù)“差不多”的發(fā)生比平均高26%(=exp(023)-1);妻子受教育程度高2級或以上的婚配關(guān)系中,男性自報夫妻承擔(dān)家務(wù)“差不多”的發(fā)生比高54%(=exp(043)-1)。這些發(fā)現(xiàn)與本文的假設(shè)2和假設(shè)3相吻合,反映了夫妻教育特征的對比、其差異的方向和大小對家務(wù)分工結(jié)果的復(fù)雜影響。此外,夫妻教育匹配對丈夫承擔(dān)多數(shù)家務(wù)勞動的現(xiàn)象也具有重要的影響。表2的模型結(jié)果顯示,在控制了模型中其他因素的影響后,傳統(tǒng)男高女低的教育匹配模式對丈夫承擔(dān)多數(shù)家務(wù)的分工形式具有顯著的抑制效應(yīng),與之相對,男低女高的教育匹配模式則提高了男性承擔(dān)多數(shù)家務(wù)勞動的可能性。夫妻教育差異越大,相應(yīng)影響也越強。這一結(jié)果與上述教育匹配對夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的影響相類似。綜上所述,本文的模型結(jié)果表明,夫妻教育匹配的具體特征對改變“女主內(nèi)”的分工模式、促進夫妻平等分擔(dān)家務(wù)具有重要的作用。平均而言,男低女高的教育匹配關(guān)系中丈夫平等或更多地分擔(dān)家務(wù)的可能性最高,其次為教育同類婚;相比之下,傳統(tǒng)的男高女低的教育匹配關(guān)系最不利于丈夫平等或更多地分擔(dān)家務(wù)。夫妻教育差距越大,上述不同類型教育異質(zhì)婚的影響強度也越大。這些結(jié)果意味著,在一定意義上,女性受教育程度的相對提高是改變“女主內(nèi)”的傳統(tǒng)分工模式、推動家務(wù)分工平等化的最直接力量。

2. 其他婚姻特征對家務(wù)分工的效應(yīng)除教育匹配外,夫妻其他特征的匹配以及家庭環(huán)境對家務(wù)分工也具有一定的影響。表2的模型結(jié)果顯示,與職業(yè)異質(zhì)婚相比,職業(yè)同類婚有助于促進丈夫平等或更多地分擔(dān)家務(wù),相應(yīng)效應(yīng)對男女被訪者自報的家務(wù)分工結(jié)果均高度顯著。這一結(jié)果反映了現(xiàn)階段自致性社會經(jīng)濟地位的匹配對促進婚姻家庭領(lǐng)域性別平等的現(xiàn)實意義。夫妻相對收入狀況也對家務(wù)分工具有重要的獨立影響。一方面,不論男女,個人收入水平相對較高有助于減少其本人的家務(wù)勞動負荷、增加配偶承擔(dān)的家務(wù)勞動份額;這與相對資源假說的推斷相一致。另一方面,對女性而言,個人收入水平高于丈夫,也有助于促進家務(wù)分工平等化;但對男性而言,其收入水平相對較高往往不利于家務(wù)分工的平等化。這一性別差異在一定程度上反映了男女雙方對于改變傳統(tǒng)家務(wù)分工模式的動力差異,也從另一個側(cè)面印證了女性自身發(fā)展對于推動性別平等的特殊意義。與夫妻教育、職業(yè)等匹配特征的影響不同,夫大妻小的年齡匹配模式有助于促進丈夫平等或更多地分擔(dān)家務(wù);這反映了女性相對年輕有可能成為其在家務(wù)分工中的一種“議價”優(yōu)勢。平均而言,夫妻關(guān)系較為融洽的,被訪者自報夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的可能性也越高;這一關(guān)系意味著,婚姻質(zhì)量的提高與推動性別平等具有內(nèi)在一致性。

3. 家務(wù)分工模式的人群差異與歷時變化表2的模型結(jié)果還顯示,農(nóng)村地區(qū)夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的現(xiàn)象不及城鎮(zhèn)(僅對男性被訪者的自報結(jié)果顯著),這可能反映了性別平等文化傳播的城鄉(xiāng)差異。農(nóng)村地區(qū)受傳統(tǒng)文化影響較深,農(nóng)村居民對性別平等文化的接受相對滯后,且男性尤甚[2]。不同年齡組被訪者的家務(wù)分工差異表明,相對于年齡較大的隊列,年輕隊列中夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的發(fā)生比顯著更高、“丈夫”承擔(dān)多數(shù)家務(wù)勞動的發(fā)生比也顯著較高。不過,中年女性自報夫妻承擔(dān)家務(wù)勞動“差不多”,或“丈夫”承擔(dān)較多家務(wù)的發(fā)生比顯著較低;這可能反映了相應(yīng)年齡段的婦女所處家庭生命周期的影響。中年夫妻往往面臨照料年幼子女和年老父母的雙重需求,但受傳統(tǒng)性別規(guī)范與習(xí)俗的影響,女性更有可能成為這一“上有老,下有小”代際夾層中的主要照料者,其家務(wù)負荷往往更重。不論男女,接受過較高教育者自報夫妻平等分擔(dān)家務(wù)(“差不多”)的發(fā)生比顯著較高;這與以往的研究發(fā)現(xiàn)相一致[6]。此外,與初中學(xué)歷男性相比,接受過高等教育的男性自報承擔(dān)多數(shù)家務(wù)勞動的發(fā)生比也顯著較高。這些結(jié)果反映了較高教育對性別平等理念的塑造作用。與教育相比,個人職業(yè)對家務(wù)分工的影響相對較小,主要表現(xiàn)為個人職業(yè)地位較高(如“機關(guān)負責(zé)人/專業(yè)技術(shù)人員”)對降低本人的家務(wù)勞動負擔(dān)、提高配偶家務(wù)勞動份額的客觀效應(yīng)。除此之外,相對于生產(chǎn)運輸設(shè)備操作的從業(yè)人員,從事農(nóng)業(yè)勞動的女性自報丈夫分擔(dān)家務(wù)的可能性顯著更低,從事商業(yè)服務(wù)業(yè)的男性自報夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的可能性較高。這些結(jié)果可能部分反映了與職業(yè)類型相關(guān)的工作靈活性對家務(wù)分工的影響,與模型揭示的個人工作時長對家務(wù)勞動負荷的抑制效應(yīng)相一致,這些發(fā)現(xiàn)為時間可及性假說提供了實證支持。值得一提的是,個人工作時長對家務(wù)分工平等化的影響存在性別差異,女性工作時間的較長在客觀上促進了夫妻平等分擔(dān)家務(wù),但相應(yīng)效應(yīng)對男性并不成立。與前面討論的相對收入影響的性別差異相類似,這一結(jié)果揭示了女性自身工作時間對家務(wù)分工的重要效應(yīng),這在以往研究中往往被低估[3]。除上述因素外,男性自評健康較差不利于夫妻平等分擔(dān)家務(wù),女性自評健康較差對夫妻平等分擔(dān)家務(wù)則無顯著影響。女性在家庭中缺乏自主權(quán)(“無外出工作或?qū)W習(xí)的自主權(quán)”)對改變“女主內(nèi)”的家務(wù)分工模式具有顯著的不利影響,但男性的相應(yīng)特征則無顯著影響。不論男女,持傳統(tǒng)性別觀念(如認同“男人以社會為主,女人以家庭為主”)對于促進家務(wù)分工平等化具有顯著的不利影響。最后,在考慮了模型中其他因素的影響后,2010年調(diào)查時男女被訪者自報夫妻平等分擔(dān)家務(wù)(“差不多”)的可能性仍顯著高于2000年的情況。這可能反映了在家務(wù)分工中性別平等實踐隨時代發(fā)展的一般趨勢。根據(jù)模型的回歸系數(shù)推算,在其他特征可比的情況下,2010年男性自報夫妻承擔(dān)的家務(wù)勞動“差不多”(相對于“妻子”承擔(dān)主要家務(wù))的發(fā)生比約相當于2000年的13(=exp(026))倍;女性自報夫妻夫妻承擔(dān)的家務(wù)勞動“差不多”的發(fā)生比也相當于2000年的116(=exp(015))倍。

五、小結(jié)與討論

文章結(jié)合2000年和2010年中國婦女社會地位調(diào)查數(shù)據(jù),考察了21世紀最初十年間中國婚姻家庭的家務(wù)分工特征及其變化,著重檢驗了夫妻教育匹配對雙方平等分擔(dān)家務(wù)的影響。本文的主要研究結(jié)論有以下幾點。首先,近年來,夫妻平等分擔(dān)家務(wù)的現(xiàn)象呈現(xiàn)重要的上升趨勢。盡管以女性為主的家務(wù)分工模式仍占主體,2010年,全國18—64歲的已婚人口中夫婦較為平等地分擔(dān)家務(wù)勞動的比例已接近兩成;且年輕、接受過較高教育的人群中家務(wù)分工平等化的趨勢更為明顯。由此,筆者認為,隨著現(xiàn)代社會經(jīng)濟與性別平等文化的發(fā)展,丈夫平等地分擔(dān)家務(wù)極有可能代表著家務(wù)分工模式演變的方向。當然,這種平等化的趨勢及其最終能夠在多大程度上實現(xiàn)性別平等,仍需要后續(xù)研究進一步檢驗和探討。其次,與教育對個人社會經(jīng)濟地位、文化觀念等方面的作用相聯(lián)系,夫妻教育匹配狀況對家務(wù)分工具有重要的獨立影響。在其他條件不變的情況下,傳統(tǒng)的夫高妻低的教育匹配模式對改變“女主內(nèi)”的分工模式、推動家務(wù)分工平等化具有突出的不利影響。與之相對,夫妻教育相同和夫低妻高的教育匹配模式在不同程度上均有助于男性平等分擔(dān)家務(wù);其中,夫低妻高的教育匹配關(guān)系對促進家務(wù)分工平等化的影響更大。由此推斷,隨著教育匹配現(xiàn)象的不斷上升,特別是高學(xué)歷女性向下婚的現(xiàn)象越來越被當事人和社會輿論認同,“女主內(nèi)”的家務(wù)分工傳統(tǒng)將逐漸淡化,取而代之的是相對平等的性別分工模式。再次,家務(wù)分工平等化的影響機制具有性別敏感性。同等情況下,女性教育水平、職業(yè)地位、收入等個人特征的相對提高比男性更有利于推動家務(wù)分工的平等化。這可能與傳統(tǒng)文化及分工實踐中的性別不平等有關(guān)。現(xiàn)階段,“女主內(nèi)”占絕對多數(shù)的分工現(xiàn)象表明,對多數(shù)家庭而言,推動家務(wù)分工平等化意味著增加男性分擔(dān)的家務(wù)勞動份額;這可能導(dǎo)致男女對于改變現(xiàn)狀的動力不同。因此,本文認為,女性自身教育及其他社會經(jīng)濟特征的相對提高是推動家務(wù)分工平等化的直接動力。根據(jù)上述研究結(jié)論,本文認為,教育發(fā)展對推動傳統(tǒng)家務(wù)分工模式的轉(zhuǎn)變起著關(guān)鍵的作用。這一方面表現(xiàn)在教育對婚配選擇、家庭平等性別文化構(gòu)建的直接作用中,另一方面教育也通過與之相關(guān)的職業(yè)獲得、收入等特征進一步作用于家務(wù)分工。隨著大眾教育的發(fā)展,尤其是女性教育狀況的快速改善,傳統(tǒng)男高女低的教育匹配現(xiàn)象開始下降、婚配關(guān)系中女性教育水平相對提高,這在客觀上為改變家庭領(lǐng)域男尊女卑的傳統(tǒng)觀念、實行平等的性別分工提供了直接的推動力。不過,我們也必須認識到,傳統(tǒng)習(xí)俗的演變往往需要經(jīng)歷一個漫長的過程,家務(wù)分工平等化的進程不可能一蹴而就。這就要求:首先,教育發(fā)展中注重性別平等的理念和實踐。針對現(xiàn)存的性別不平等問題,重點關(guān)注女性在教育獲得中面臨的特殊問題和需求。其次,營造良好的社會輿論環(huán)境,支持新興的、有別于男高女低傳統(tǒng)的教育匹配現(xiàn)象的發(fā)展,更好地推動性別平等理念在家庭領(lǐng)域的踐行。再次,發(fā)展和完善社會服務(wù),為家務(wù)分工模式的轉(zhuǎn)變提供必要的保障。針對生命周期不同階段的特點,提供針對性的社會服務(wù)與支持,有效解決代際夾層中女性負擔(dān)過重的問題,促進性別分工的平等化。本研究也有一定的局限。首先,囿于數(shù)據(jù)可比性的限制,本研究僅分析了歷時十年的家務(wù)分工特征。相對于性別分工文化與實踐演變的長期性而言,本文考察的周期相當短暫,這在客觀上限制了研究的深度。本文的研究發(fā)現(xiàn)有待在后續(xù)研究中通過考察更長時期家務(wù)分工特征的變化進一步檢驗和完善。其次,本文使用的家務(wù)分工特征為被訪者自報的信息,相應(yīng)變量有可能受個人匯報行為的影響。不過,筆者也結(jié)合個人從事家務(wù)勞動時間的長度進行交叉檢驗,其結(jié)果支持了相應(yīng)自報指標的有效性;因此,本文的研究結(jié)論受變量測度的影響應(yīng)當較小。

參考文獻:

[1]FUWA M. Macrolevel gender inequality and the division of household labor in 22 countries [J]. American Sociological Review, 2004, 69(6):751-767.

[2]劉愛玉, 佟新. 性別觀念現(xiàn)狀及其影響因素——基于第三期全國婦女地位調(diào)查[J]. 中國社會科學(xué), 2014(2): 116-129.

[3]佟新, 劉愛玉. 城鎮(zhèn)雙職工家庭夫妻合作型家務(wù)勞動模式——基于2010年中國第三期婦女地位調(diào)查[J].中國社會科學(xué), 2015(6): 96-111.

[4]楊菊華. 傳續(xù)與策略:1990—2010年中國家務(wù)分工的性別差異[J].學(xué)術(shù)研究, 2014(2): 31-41,54.

[5]於嘉. 性別觀念、現(xiàn)代化與女性的家務(wù)勞動時間[J].社會, 2014(2): 166-192.

[6]甄美榮. 關(guān)于家務(wù)勞動的經(jīng)濟學(xué)研究綜述[J].婦女研究論叢, 2009(2): 73-78.

[7]GRAHAM J W, CAROLE A G. Estimating the parameters of a household production function with joint outputs [J]. The Review of Economics and Statistics, 1984, 66(2): 277-282.

[8]GRONAU R. Home production:a forgotten industry [J]. The Review of Economics and Statistics, 1980, 62(3): 408-416.

[9]楊菊華. 從家務(wù)分工看私人空間的性別界限[J].婦女研究論叢, 2006(5): 16-22.

[10]周旅軍. 中國城鎮(zhèn)在業(yè)夫妻家務(wù)勞動參與的影響因素分析[J].婦女研究論叢, 2013(5): 90-101.

[責(zé)任編輯 方志]