新媒體的性別屬性

盧 嘉, 劉新傳

新媒體的性別屬性

盧 嘉1, 劉新傳2

本文旨在研究性別與新型信息通信技術(shù)之間的關(guān)系。通過內(nèi)容分析的方法探究了電視商業(yè)廣告中所反映的男性與女性價(jià)值觀,這些廣告主要關(guān)于計(jì)算機(jī)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)四種主要新型信息通信技術(shù)。研究發(fā)現(xiàn),關(guān)于新型信息通信技術(shù)的商業(yè)廣告,總體上沒有顯著的性別差異。同時(shí),本研究發(fā)現(xiàn)性別價(jià)值觀和不同類型的信息通信技術(shù)之間存在顯著相關(guān)性。比如,女性價(jià)值觀與手機(jī),基于手機(jī)的信息通信技術(shù)和接入工具明顯相關(guān)。而男性價(jià)值觀則與手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、基于計(jì)算機(jī)的信息通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)站存在正相關(guān)關(guān)系。“性別權(quán)力關(guān)系”的概念被用來說明結(jié)果,我們通過開放—封閉、設(shè)計(jì)—消費(fèi)、全球—本土幾組二分特質(zhì)來對(duì)這種關(guān)系的分布進(jìn)行描述。

性別;新型信息通信技術(shù);計(jì)算機(jī);手機(jī);互聯(lián)網(wǎng);電視商業(yè)廣告

DOI 10.16602/j.gmj.20170006

隨著新媒體技術(shù)越來越多地被運(yùn)用到我們的日常生活中,它的社會(huì)文化意義也變得日益顯著。本研究的一個(gè)核心問題就在于性別與新媒體技術(shù)之間的關(guān)系。Wajcman (2007)指出“早期研究中對(duì)于信息通信技術(shù)內(nèi)在的男性氣質(zhì)所抱有的巨大的悲觀主義與近年研究中信息通信技術(shù)對(duì)于女性的解放潛能抱有不合理的樂觀形成鮮明的對(duì)比”(p.287)。van Zoonen(1992)提出,因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)發(fā)源于軍事制造工業(yè),所以早期的女權(quán)主義者批判互聯(lián)網(wǎng)是一種滲透了男性價(jià)值觀的媒介。然而,近年來,其他的女權(quán)主義者將互聯(lián)網(wǎng)重新定義為一項(xiàng)接近于女性核心特質(zhì)的技術(shù)(Spender, 1995; Haraway,1997; van Zoonen,2002)。

雖然,最近的研究都傾向于支持新型信息通信技術(shù)的女性屬性,Wajcman(2007)用“潛在的”和“不合理的”兩個(gè)詞來主要說明兩方面的憂慮。首先,雖然最近的研究認(rèn)同新媒體技術(shù)具有女性解放的潛質(zhì),但是,在關(guān)于這種潛質(zhì)是否能夠發(fā)展成為在社會(huì)中的主導(dǎo)進(jìn)程仍存在疑問。其次,目前支持新媒體技術(shù)具有女性化特征的實(shí)證性研究仍顯不足。為了解決這些困擾,本研究通過內(nèi)容分析的方法探討性別與新媒體技術(shù)之間的關(guān)系。研究分析了性別價(jià)值觀在有關(guān)新媒體技術(shù)的電視廣告中的呈現(xiàn)。樣本取自2005年到2008年間在中國的電視廣告,主要包括計(jì)算機(jī)、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)以及手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)四種基本類型。

一、 性別視角

(一) 性別與技術(shù): 社會(huì)建構(gòu)視角

社會(huì)建構(gòu)視角認(rèn)為無論是技術(shù)還是性別都是社會(huì)建構(gòu)的結(jié)果。技術(shù)的社會(huì)建構(gòu)用來對(duì)技術(shù)決定論進(jìn)行更正和補(bǔ)充。而所謂技術(shù)決定論認(rèn)為,技術(shù)發(fā)展就社會(huì)來說是自主的,技術(shù)能夠影響并決定社會(huì)的發(fā)展方向,而不受社會(huì)的逆向影響。技術(shù)外在于社會(huì)存在,但同時(shí)又能夠影響社會(huì)變遷(MacKenzie & Wajcman,1999)。盡管不可否認(rèn)技術(shù)的社會(huì)作用,但是技術(shù)的社會(huì)建構(gòu)集中于那些導(dǎo)致特殊技術(shù)的社會(huì)力量,并且詳細(xì)解釋這些社會(huì)力量在技術(shù)的發(fā)明、設(shè)計(jì)、發(fā)展過程中所起的作用。

從社會(huì)建構(gòu)的視角來看,性別和技術(shù)一樣,也被看作一種社會(huì)建構(gòu)的產(chǎn)物。Rubin(1975)提出一個(gè)“性—性別系統(tǒng)”的詞來描述社會(huì)建構(gòu)的概念,通過性—性別系統(tǒng)生物性性別(即男性和女性)轉(zhuǎn)變?yōu)轱@著的社會(huì)性別(即男性化和女性化),研究表明,男性化已經(jīng)被有力、好斗、好競爭、理性等價(jià)值觀所建構(gòu),而女性化則被體貼、感性、溫柔、可合作以及善于表達(dá)等價(jià)值觀所構(gòu)建(Chodorow,1978)。

Wajcman(2004)回顧了性別和技術(shù)在女權(quán)主義研究中的發(fā)展軌跡,其中凸顯了社會(huì)構(gòu)建的觀點(diǎn)。早期研究對(duì)性別刻板印象和技術(shù)之間想當(dāng)然的關(guān)系進(jìn)行了批判,認(rèn)為技術(shù)與男性相關(guān)而排除了女性(Wajcman,2004)。Wajcman(2010)認(rèn)為,男性與技術(shù)之間的關(guān)系是歷史和文化構(gòu)建的產(chǎn)物。19世紀(jì)末,機(jī)械和土木工程越來越成為技術(shù)的標(biāo)志,并出現(xiàn)了一類男性專家的身份,這類男性專家往往是白種人,男性,擁有高等教育文憑和擔(dān)任管理崗位,他們被認(rèn)為是對(duì)技術(shù)享有專有權(quán)的精英階層(Oldenziel,1999)。同時(shí),工程學(xué)的興起削弱了手工產(chǎn)品和與女性相關(guān)的知識(shí)技能的重要性,女性被重新解讀為是與技術(shù)追求相互矛盾的形象(Wajcman,1991)。

之后,當(dāng)技術(shù)從工業(yè)工程拓展到家庭領(lǐng)域,它開始廣泛地被用來烹飪、照顧小孩以及溝通交流,從而女性與技術(shù)之間的斷層在某種程度上得以彌補(bǔ)。固定電話就是一個(gè)很好的例子。研究發(fā)現(xiàn)女性對(duì)電話的應(yīng)用顛覆了男性設(shè)計(jì)者所規(guī)定的電話使用方式,而電話也從一種理性、商務(wù)媒介轉(zhuǎn)變?yōu)榫S持友誼和親情的社交工具(Moyal,1992)。結(jié)果,電話網(wǎng)絡(luò)延伸到了居民區(qū),并且電話的社交屬性占據(jù)了市場和廣告的宣傳(van Zoonen,1992)。

(二) 性別與新媒體技術(shù)

關(guān)于女性與電話關(guān)系的研究近年來發(fā)展成為性別與手機(jī)關(guān)系的研究。研究表明,和固定電話一樣,男人和女人都使用手機(jī)來維持他們的社會(huì)關(guān)系(Ling,2004)。同時(shí),生理性別的不同并不是影響人們手機(jī)使用習(xí)慣的重要因素(?zcan & Ko?ak,2003)。從1990年開始,計(jì)算機(jī)與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的興起為婦女賦權(quán)和性別關(guān)系的改變提供了更多的可能性(Green & Adam,1999)。然而,早期的研究依然堅(jiān)稱計(jì)算機(jī)/互聯(lián)網(wǎng)與男性化有著密切的關(guān)系(Wajcman,1991)。比如,van Zoonen (1992)認(rèn)為,計(jì)算機(jī)技術(shù)在某種程度上淪為一種男性空間,它使男性可以通過投身相關(guān)的事業(yè)來建立并反復(fù)確認(rèn)對(duì)自我的性別認(rèn)知。Turkle(1998)認(rèn)為,因?yàn)橛?jì)算機(jī)技術(shù)已經(jīng)被建構(gòu)成一種征服和控制的工具,因而相比于女性來說,它對(duì)男性更具有吸引力。

隨著越來越多的女性在專業(yè)和個(gè)人領(lǐng)域大量使用新媒體技術(shù),最近的女性研究發(fā)生了轉(zhuǎn)變,更加重視計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的女性化屬性(van Zoonen,2002)。比如,Balsamo(1996)指出計(jì)算機(jī)技術(shù)已經(jīng)被應(yīng)用在美容手術(shù)中。Plant(1998)相信數(shù)字技術(shù)通過模糊人類與機(jī)器之間、男性與女性之間的界限,使用戶可以建構(gòu)他們的性別身份。數(shù)字技術(shù)是基于網(wǎng)絡(luò)而不是等級(jí)制度產(chǎn)生的,表現(xiàn)出一種女性與機(jī)器之間的新型關(guān)系(Plant,1998)。Jenkins(2003)認(rèn)為,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)建立了一種集體的道德準(zhǔn)則,互聯(lián)網(wǎng)上的意見和交流代表了女性的核心特征。正如Haraway (1997)總結(jié)的,新媒體技術(shù)本質(zhì)上是一種為新型社會(huì)形態(tài)提供技術(shù)基礎(chǔ)的女性化媒介,而在這種社會(huì)形態(tài)中,女性的潛力被解放,只有女性而非男性可以適應(yīng)數(shù)字時(shí)代的生活。

以上的研究描述了關(guān)于性別和新媒體技術(shù)研究的主要發(fā)展軌跡。這些研究從男性統(tǒng)治出發(fā),發(fā)展成為女性解放。但是這種批判的研究方法只能定性識(shí)別性別和新媒體技術(shù)的關(guān)系,但是卻不能描述女性和男性與這些技術(shù)在何種程度上相關(guān)。換句話說,如果我們承認(rèn)新媒體技術(shù)的女性化特征,我們不得不證明女性氣質(zhì)已經(jīng)超越男性氣質(zhì)成為新媒體技術(shù)的社會(huì)建構(gòu)。因此,我們需要運(yùn)用定量研究的方法來探究性別和新媒體技術(shù)的關(guān)系。

(三) 性別的媒介呈現(xiàn)

從定量研究出發(fā),可以通過研究媒介呈現(xiàn)來探究性別和新媒體技術(shù)之間的關(guān)系。媒介呈現(xiàn)是媒介對(duì)組織、社團(tuán)、經(jīng)驗(yàn)、觀點(diǎn)或者出自特殊意識(shí)形態(tài)或價(jià)值視角的主題進(jìn)行描繪的方法(Hall,1997)。媒介呈現(xiàn)與現(xiàn)實(shí)之間存在一種辯證關(guān)系。一方面,媒介文本是呈現(xiàn)事實(shí)“就在那里”的外在方法。另一方面,媒介呈現(xiàn)本身又構(gòu)建現(xiàn)實(shí)的意義。從這個(gè)角度來看,Hall(1997)認(rèn)為媒介呈現(xiàn)反映了文化價(jià)值觀。他還指出,文化提供了理解社會(huì)的途徑。比如,文化為我們提供了“意義地圖”或者說是根據(jù)主流價(jià)值系統(tǒng)來認(rèn)知世界的框架——什么是重要的而什么不是;誰擁有權(quán)力而誰又沒有;什么行為可以被準(zhǔn)許或容忍而什么不能。這些“意義地圖”或者文化范本規(guī)范了人們的生活。

因此,本研究中關(guān)于電視廣告的內(nèi)容分析不僅能反映社會(huì)現(xiàn)實(shí)中新媒體技術(shù)如何被用來滿足男性或女性需求,而且反映出關(guān)于新媒體技術(shù)的主流性別價(jià)值觀。主流價(jià)值觀都是基于社會(huì)事實(shí),同時(shí)在某種程度上也壓制了邊緣化的價(jià)值觀。因此,本研究的首要目的在于探究在不同種類新媒體技術(shù)的媒介呈現(xiàn)中,哪種性別價(jià)值觀占據(jù)主導(dǎo)地位。

研究發(fā)現(xiàn)電視廣告中女性形象被塑造成體貼、謙虛、溫柔、快樂、家庭導(dǎo)向、愛孩子、敏感以及健談的,而男性被塑造成好競爭、好斗、健壯、理性以及富有野心的(Allan & Coltrane,1996)。在日用產(chǎn)品的廣告中,女性價(jià)值觀被更多地呈現(xiàn),比如在個(gè)人衛(wèi)生用品、化妝品、食品、藥品、服裝以及家庭用品的廣告中。例如,Mwangi(1996)發(fā)現(xiàn)女性價(jià)值觀與家庭用品和個(gè)人/兒童用品顯著相關(guān)。Ganahl等(2003)認(rèn)為在零售商店、健康和美容方法/藥品以及服裝中所表現(xiàn)出的不均衡的性別形象有利于女性價(jià)值觀。

男性價(jià)值觀在另外一些廣告中被更多地呈現(xiàn),比如汽車、金融服務(wù)以及運(yùn)動(dòng)。Mwangi(1996)發(fā)現(xiàn)男性價(jià)值觀與汽車、機(jī)械設(shè)備、酒和金融服務(wù)都存在顯著關(guān)系。同樣的,Bresnahan等(2001)指出男性價(jià)值觀被用來宣傳汽車、汽車零件以及技術(shù)。

關(guān)于媒介呈現(xiàn)的現(xiàn)有研究普遍表明,男性價(jià)值觀和技術(shù)類產(chǎn)品之間存在顯著相關(guān)(Mwangi,1996;Ganahl et al.,2003),支持了早期的女權(quán)主義研究中技術(shù)被男性所主導(dǎo)的結(jié)論。然而,現(xiàn)有研究仍然存在兩個(gè)問題。首先,很少有研究側(cè)重于新媒體技術(shù)廣告中的性別呈現(xiàn)。所以幾乎沒有證據(jù)能夠表明近幾年女權(quán)主義批判研究的主張,即新媒體技術(shù)具有女性解放的潛能。其次,在這些研究中沒有對(duì)產(chǎn)品類型明確界定。技術(shù)類型過于廣泛,以至于無法區(qū)分技術(shù)的不同類型(比如,家用電器和計(jì)算機(jī))又或者范圍太過狹隘融合了相似的技術(shù)(比如,汽車和汽車零件)。相同的問題還存在于性別與新媒體技術(shù)的批判研究中。他們無法界定接入工具和網(wǎng)絡(luò)之間的區(qū)別。比如,手機(jī)和計(jì)算機(jī)都是人們用于接入電信和互聯(lián)網(wǎng)的工具,而不是網(wǎng)絡(luò)本身。

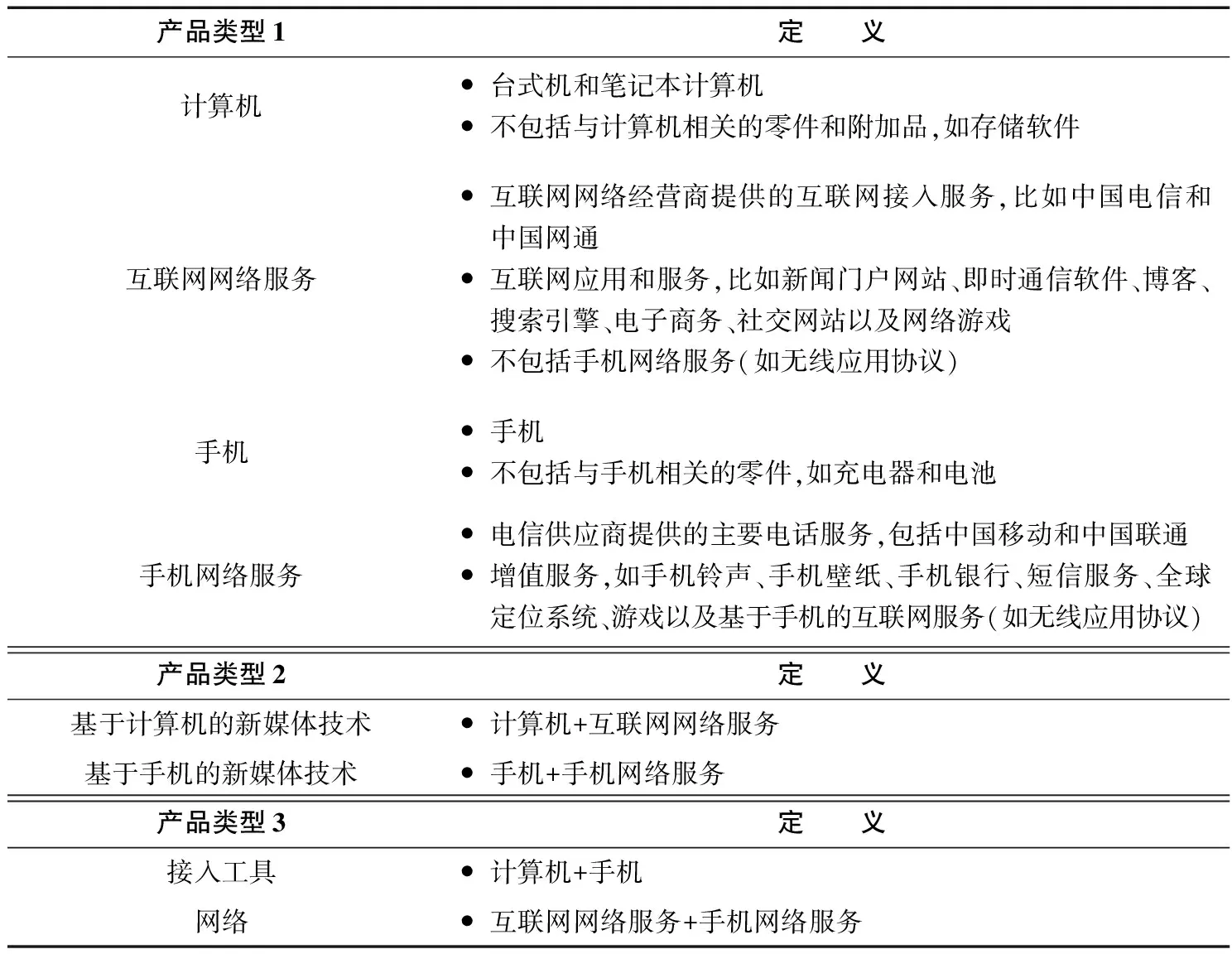

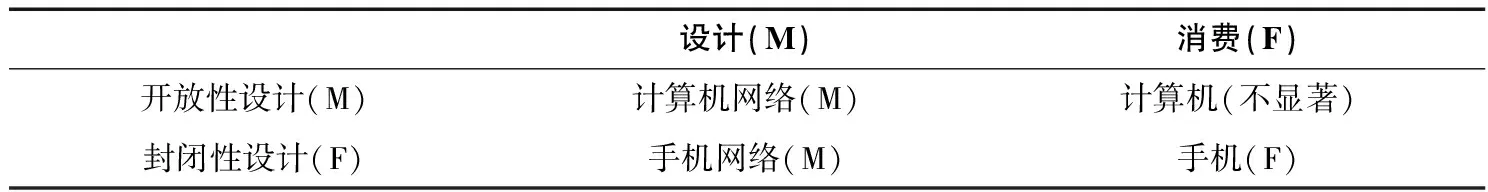

為了解決上述問題,本研究通過內(nèi)容分析的方法研究電視廣告中的新媒體技術(shù)中所包含的性別價(jià)值觀。本研究從三種不同的角度來界定新媒體技術(shù)(見表1)。第一,新媒體技術(shù)定義為四種基本類型:計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、手機(jī)以及手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。第二,這四種基本類型包含于兩大類別:接入工具(手機(jī)和計(jì)算機(jī))以及網(wǎng)絡(luò)(互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù))。第三,這四種基本類型又包含于另外兩大類別:基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)和基于手機(jī)的新媒體技術(shù)。計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)屬于基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù),而手機(jī)和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)則屬于基于手機(jī)的新媒體技術(shù)①。

表1 產(chǎn)品類型的編碼方案

二、 假設(shè)和研究問題

為了研究新媒體技術(shù)廣告中,性別價(jià)值觀的整體分布情況,我們假設(shè)女性價(jià)值觀相較于男性價(jià)值觀來說更常被提到。在研究不同類型的新媒體技術(shù)中的性別價(jià)值觀時(shí),我們提出以下三個(gè)問題:性別價(jià)值觀和新媒體技術(shù)的四種基本類型是否存在任何關(guān)系?性別價(jià)值觀和基于計(jì)算機(jī)/手機(jī)的新媒體技術(shù)是否有關(guān)系?性別價(jià)值觀與接入工具/網(wǎng)絡(luò)是否有關(guān)系?

此外,電視廣告中的產(chǎn)品品牌也被劃分為兩個(gè)種類:國外品牌和本土品牌。國外品牌和本土品牌與全球化和本土化相關(guān),為性別價(jià)值觀和新媒體技術(shù)問題引入另一個(gè)視角。這個(gè)視角用來探究性別、全球化和新媒體技術(shù)之間的關(guān)系:性別價(jià)值觀和不同類型技術(shù)的國外/本地品牌是否有關(guān)系?

三、 研究方法

(一) 抽樣

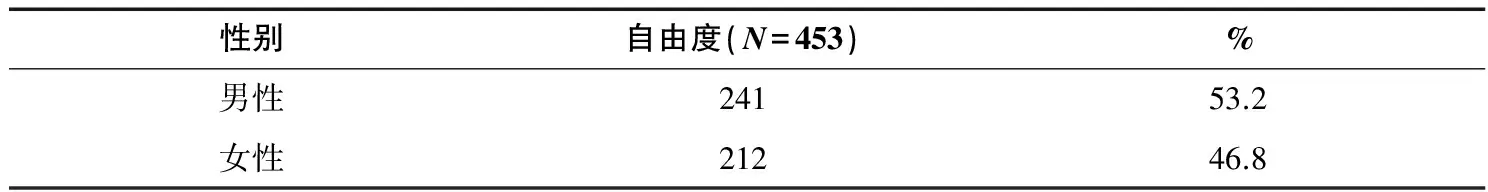

本研究的樣本涵蓋了662條關(guān)于新媒體技術(shù)的電視廣告,包括計(jì)算機(jī)(n=146,22%),互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(n=66,10%),手機(jī)(n=344,52%)以及手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(n=106,16%)。樣本廣告來自一家電視廣告監(jiān)測服務(wù)公司,播放時(shí)間限定在2005年1月1日至2008年12月31日之間每天從晚上7點(diǎn)到11點(diǎn)間播放的電視廣告。樣本廣告涵蓋中國大陸地區(qū)的60個(gè)主要電視頻道,包括全國性頻道(如CCTV1—CCTV11),省級(jí)衛(wèi)星頻道(如北京、上海、廣東、廣西),以及省會(huì)城市頻道(如廣州、南京和沈陽)。除了省會(huì)城市頻道外,大多數(shù)頻道通過有線電視可以覆蓋到全國范圍。

(二) 編碼表

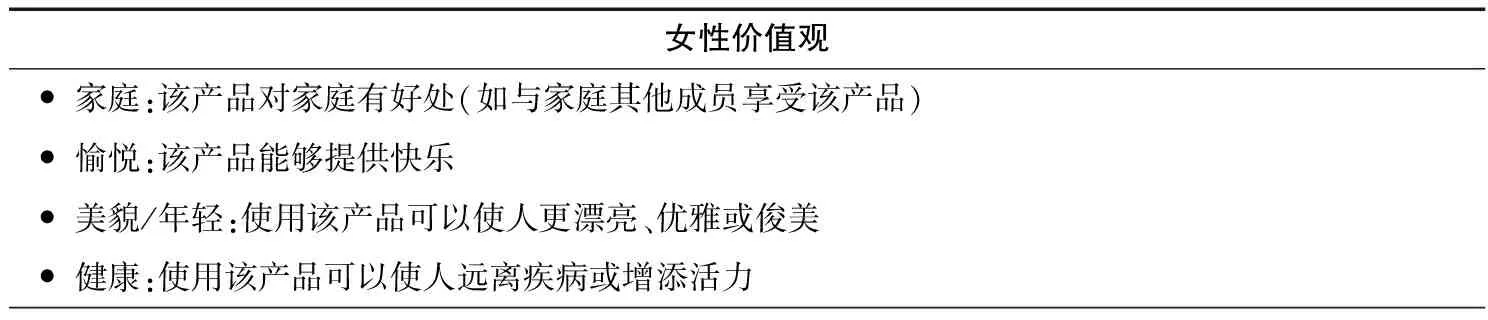

為了建立編碼表,我們按照不同產(chǎn)品種類的比例,從662條商業(yè)廣告中隨機(jī)抽取200條。我們應(yīng)用并修正了Zhang和Harwood(2004)的編碼方案以明確文化價(jià)值觀的主題。Zhang和Harwood(2004)的方案總結(jié)了之前的研究,并將大量的文化價(jià)值觀主題縮減為13個(gè)類型,包括家庭、健康、傳統(tǒng)、孝道、愛國、教育、現(xiàn)代性、美貌/年輕、愉悅、成功/地位、物質(zhì)主義、環(huán)境保護(hù)主義以及質(zhì)量/有效性。由于Zhang和Harwood(2004)的編碼方案原本是為研究中國電視廣告中所有的產(chǎn)品類型編碼而設(shè)計(jì)的,一些價(jià)值觀主題可能不會(huì)出現(xiàn)在本研究關(guān)于新媒體技術(shù)廣告中。所以研究團(tuán)隊(duì)首先通過觀察200條抽取出的廣告來檢測Zhang和Harwood方案的效度。結(jié)果發(fā)現(xiàn)三個(gè)文化主題并未出現(xiàn)在抽取的廣告中而被剔除。它們分別是愛國主義、傳統(tǒng)以及孝道。隨后研究團(tuán)隊(duì)又參考了Beere(1990)關(guān)于性別角色檢驗(yàn)和測量方法的手冊(cè),包括了211種觀念與社會(huì)角色以及對(duì)于性別相關(guān)問題態(tài)度的測量方法。結(jié)果,剩下的10個(gè)價(jià)值觀主題被分為兩個(gè)主要類型:男性價(jià)值觀和女性價(jià)值觀。編碼主題如表2所示。

表2 性別價(jià)值觀的編碼方案

續(xù)表

* 教育主題指的是兒童教育,關(guān)心兒童代表了女性的普遍特點(diǎn)。

** 現(xiàn)代性主題反映的男性特點(diǎn)包括:權(quán)威、野心、好競爭、控制以及具有技術(shù)專長。

*** 質(zhì)量/有效性主題反映的男性特點(diǎn)包括:理性、善于分析、全球視野、持續(xù)性以及可靠性。

(三) 編碼

兩位編碼人員經(jīng)過訓(xùn)練后,分別按照性別文化價(jià)值觀和產(chǎn)品類型對(duì)剩下的462條商業(yè)廣告進(jìn)行獨(dú)立編碼。編碼者被要求按照主觀印象對(duì)每條廣告中的男性和女性價(jià)值觀②的二分類別進(jìn)行界定(Cheng & Schweitzer,1970; Zhang & Harwood,2004),此外,如果有必要的話,會(huì)對(duì)某條廣告進(jìn)行反復(fù)觀看。當(dāng)一條廣告無法被編碼進(jìn)任何一個(gè)種類,它會(huì)被放進(jìn)“其他”這個(gè)類別。100條商業(yè)廣告(21.6%)被隨機(jī)抽取來檢測編碼者之間的信度。在性別文化價(jià)值觀方面,編碼者間具有95%的一致性,Scott π= .905。而在產(chǎn)品類別方面,編碼者間具有98%的一致性,Scott π= .934。此外廣告還被按照他們的品牌類型進(jìn)行了編碼(也就是中國當(dāng)?shù)仄放坪蛧馄放?,這一界定已經(jīng)在原有數(shù)據(jù)庫中標(biāo)記出來。

四、 結(jié)果

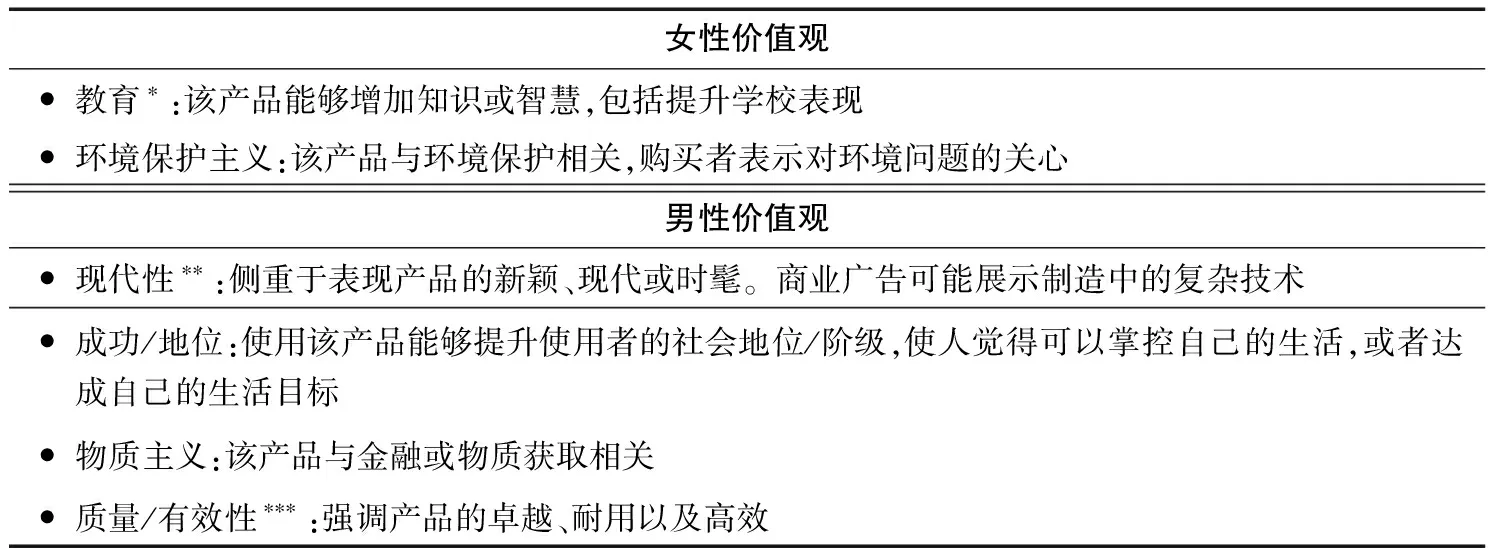

不考慮產(chǎn)品類型差異的情況下,我們通過擬合優(yōu)度檢驗(yàn)來描述男性和女性價(jià)值觀在新媒體技術(shù)廣告中的自由度(9條廣告被歸入“其他”而沒有被進(jìn)一步考察)。我們并沒有發(fā)現(xiàn)男性價(jià)值觀和女性價(jià)值觀之間存在顯著差別(見表3,Χ2=1.86,p>.1)。該結(jié)果無法支持之前提出的假設(shè)。

表3 性別價(jià)值觀的整體自由度

注:Χ2=1.86,p>.1

之后,我們用列聯(lián)表分析法考察了性別價(jià)值觀與三組技術(shù)類別的相關(guān)關(guān)系。結(jié)果表明,性別價(jià)值觀與四種基本技術(shù)類型之間有顯著相關(guān)性(Χ2=57.69,p<0.001)。具體地說,女性價(jià)值觀與手機(jī)呈正相關(guān)關(guān)系,男性價(jià)值觀與互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)之間存在正相關(guān)關(guān)系。此外,我們沒有發(fā)現(xiàn)性別價(jià)值觀和計(jì)算機(jī)有顯著的相關(guān)關(guān)系。

此外,男性價(jià)值觀與基于計(jì)算機(jī)的信息通信技術(shù)呈正相關(guān)關(guān)系,女性價(jià)值觀與基于手機(jī)的信息通信技術(shù)也同樣呈正相關(guān)關(guān)系(Χ2=26.36,p<.001)。男性價(jià)值觀與網(wǎng)絡(luò)之間和女性價(jià)值觀與接入工具之間都存在正相關(guān)關(guān)系(Χ2=35.1,p<.001)。

最后,我們運(yùn)用列聯(lián)表分析法考察了性別價(jià)值觀與不同類型技術(shù)品牌間的相互依賴關(guān)系。在基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)廣告中,男性價(jià)值觀與國外品牌之間以及女性價(jià)值觀和本土品牌之間分別存在正相關(guān)的關(guān)系(Χ2=11.37,p<.01)。而在基于手機(jī)的新媒體技術(shù)廣告中,男性價(jià)值觀和本土品牌之間以及女性價(jià)值觀和國外品牌之間分別有正相關(guān)關(guān)系(Χ2=15.8,p<.001)。在關(guān)于網(wǎng)絡(luò)的廣告中,男性價(jià)值觀與國外品牌之間和女性價(jià)值觀與本土品牌之間分別都呈正相關(guān)關(guān)系(Χ2=6.62,p<.05)。在關(guān)于接入工具的廣告中,沒有發(fā)現(xiàn)性別價(jià)值觀和品牌之間存在顯著的相關(guān)性(Χ2=0.1,p>.05)。

五、 討論

本研究運(yùn)用性別權(quán)力關(guān)系來解釋上述結(jié)果,通過一系列包括開放—封閉、設(shè)計(jì)—消費(fèi)、全球—本土的二分特質(zhì)描述這種關(guān)系的分布情況。權(quán)力與性別間的關(guān)系通過“霸權(quán)的男性氣質(zhì)”這個(gè)概念反映出來。該概念承認(rèn)在父權(quán)社會(huì)中,男性相對(duì)于女性而言,占據(jù)主導(dǎo)地位并具有更高的價(jià)值(Bird,1996)。同時(shí),該概念還指出,男性的主導(dǎo)和控制已經(jīng)被建構(gòu)到社會(huì)秩序中(即媒體、宗教和教育體系),并以一種霸權(quán)的方式得以實(shí)施,而這種方式卻使大多數(shù)人相信以至于服從所謂“天然”“普遍”且“正常”的權(quán)力關(guān)系。已有研究表明,霸權(quán)男性主義在社會(huì)秩序的實(shí)踐中尤其在大眾媒介上普遍存在(Donaldson,1993;Consalvo,2003)。

從整體上說,新媒體廣告中男性和女性之間的非顯著差異既無法證明霸權(quán)男性化傳統(tǒng)的主導(dǎo)地位,也不能表明新媒體技術(shù)已經(jīng)成為女性媒介的革命性地位。該觀測結(jié)果表明,在媒介呈現(xiàn)方面,新媒體技術(shù)在某種程度上已經(jīng)顛覆了霸權(quán)男性化的主導(dǎo)地位;雖然新媒體技術(shù)被廣泛運(yùn)用于女性領(lǐng)域,但是女性化還沒有超越男性化成為主導(dǎo)。結(jié)果,女性化和男性化之間達(dá)到了某種平衡。

分析結(jié)果還表明,性別價(jià)值觀與不同技術(shù)類型之間存在顯著的聯(lián)系。一些關(guān)系反映了基于開放—封閉這兩種設(shè)計(jì)模型的性別權(quán)力關(guān)系。大體上,基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)和基于手機(jī)的新媒體技術(shù)代表了人類歷史上大眾傳播和電信兩類最主要的媒體技術(shù)。它們由不同的設(shè)計(jì)模型構(gòu)成。大眾傳播是一種一對(duì)多的開放系統(tǒng)。在大眾傳播體系中的信息可以被大量的觀眾獲取。相反,電信是一對(duì)一的封閉系統(tǒng)。電信系統(tǒng)中的信息只能被一小部分人獲得,大多數(shù)情況是一個(gè)信息源和一個(gè)接受者。即便技術(shù)融合在某種程度上模糊了基于計(jì)算機(jī)和基于手機(jī)的兩種技術(shù)之間的區(qū)別,這種設(shè)計(jì)差異卻依然存在。除了一些如即時(shí)通信和電子郵件等可以提供一對(duì)一的封閉式傳播外,開放性是互聯(lián)網(wǎng)的主要特征。相反,雖然一些如鈴音和壁紙的下載的增值服務(wù)也允許一對(duì)多的傳播,但手機(jī)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)主要還是集中于一對(duì)一的封閉式傳播。

不同的設(shè)計(jì)模型為社會(huì)權(quán)力構(gòu)建性別關(guān)系提供了技術(shù)條件。在本研究中,霸權(quán)的男性化能夠很容易地進(jìn)入并占領(lǐng)基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù),是因?yàn)樗鼈兣c傳統(tǒng)大眾媒體一樣使用同樣的開放式設(shè)計(jì),而霸權(quán)的男性化已經(jīng)占領(lǐng)了這種設(shè)計(jì)。因此,我們發(fā)現(xiàn)男性價(jià)值觀與基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)呈正相關(guān)關(guān)系。相反地,由于手機(jī)的封閉性設(shè)計(jì),霸權(quán)男性化很難突破基于手機(jī)的信息通信技術(shù)。因而手機(jī)的終端用戶可以擺脫社會(huì)權(quán)力的控制,從而能夠有更多的自由實(shí)現(xiàn)自己的性別價(jià)值。同時(shí),封閉化的設(shè)計(jì)為用戶進(jìn)行含有女性價(jià)值觀的個(gè)人問題的交流創(chuàng)造了一對(duì)一的渠道(Moyal,1992)。被霸權(quán)男性化所邊緣化的女性價(jià)值觀在基于手機(jī)的新媒體技術(shù)中得以存在。所以,女性價(jià)值觀與基于手機(jī)的新媒體技術(shù)呈正相關(guān)關(guān)系。

在設(shè)計(jì)和消費(fèi)這組二分特質(zhì)中的性別權(quán)力關(guān)系能夠解釋男性/女性和網(wǎng)絡(luò)/接入工具之間的顯著相關(guān)關(guān)系。計(jì)算機(jī)和手機(jī)這類接入工具比網(wǎng)絡(luò)服務(wù)更接近于終端用戶的日常消費(fèi)行為。所以,終端消費(fèi)者擁有更多的自由來用他們最喜歡的性別價(jià)值觀定義接入工具。相反,網(wǎng)絡(luò)服務(wù)距離終端消費(fèi)者很遠(yuǎn),并且網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的功能大多由設(shè)計(jì)人員事先設(shè)定。關(guān)于固定電話和計(jì)算機(jī)的女權(quán)主義研究都表明,終端用戶的日常消費(fèi)能夠改變那些原來為男性使用者設(shè)計(jì)的技術(shù),從而注入女性價(jià)值觀(van Zoonen,1992;Wajcman,2007)。男性/女性與網(wǎng)絡(luò)/接入工具之間的相關(guān)性證明了普遍的女權(quán)主義立場,即在消費(fèi)終端上,性別和技術(shù)的關(guān)系可以被重新建構(gòu)。

開放—封閉和設(shè)計(jì)—消費(fèi)這兩組二分特質(zhì)可以用來解釋性別價(jià)值觀和四種基本類型間的關(guān)系。表4描述了開放—封閉和設(shè)計(jì)—消費(fèi)間的相互作用及其對(duì)各種技術(shù)類型性別取向的影響。要理解互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和手機(jī)中的性別價(jià)值觀并不難,因?yàn)樗鼈冊(cè)跈M向和縱向上具有相同的性別取向。另外,計(jì)算機(jī)和手機(jī)網(wǎng)絡(luò)中的性別價(jià)值觀值得引起我們的關(guān)注。在計(jì)算機(jī)方面,女性消費(fèi)抵消了代表男性化的開放性設(shè)計(jì)以至于沒有產(chǎn)生顯著的相關(guān)性。在手機(jī)網(wǎng)絡(luò)方面,盡管它是一種封閉式的設(shè)計(jì),但是電視廣告主要還是集中在推銷那些基于一對(duì)多模式的增值服務(wù)上。增值服務(wù)的興起反映了電信網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)間的技術(shù)融合。增值服務(wù)的開放性特征使它們的電視廣告具有男性化取向。

表4 設(shè)計(jì)—消費(fèi)與開放—封閉間的相互作用

注: M:男性價(jià)值觀;F:女性價(jià)值觀

品牌和性別的顯著性關(guān)系涉及全球和本土這組二分特質(zhì)。Freeman (2001)認(rèn)為男性價(jià)值觀主導(dǎo)了全球化的進(jìn)程,因?yàn)榧夹g(shù)在資本、物品、勞力和觀念的全球流通中起到了關(guān)鍵的作用。另外,本土化進(jìn)程與女性價(jià)值觀相關(guān),因?yàn)樗巳粘I钪杏醒腥獾娜耍@些人的溝通交流發(fā)生在特定的地點(diǎn)和文化當(dāng)中。

在本研究中,國外品牌和本土品牌分別代表了全球化和本土化進(jìn)程。然而,研究結(jié)果并未體現(xiàn)出男性全球化/女性本土化這一簡單的論斷。相反,研究發(fā)現(xiàn),國外品牌與男性價(jià)值觀(在基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)中)和女性價(jià)值觀(在基于手機(jī)的新媒體技術(shù)中)都有關(guān)聯(lián)。相似的,本土品牌也被發(fā)現(xiàn)與男性價(jià)值觀(在基于手機(jī)的新媒體技術(shù)中)和女性價(jià)值觀(在基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)中)也都相關(guān)。

該發(fā)現(xiàn)描述了性別、權(quán)力以及全球化中的新媒體技術(shù)三者之間復(fù)雜的相互關(guān)系。在這個(gè)過程中,全球化和本土化的性別價(jià)值觀取決于性別權(quán)力的分布,并且較本土品牌而言,國外品牌可以更好地呈現(xiàn)這種性別權(quán)力分布。當(dāng)基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)被男性霸權(quán)所占領(lǐng),國外品牌廣告中則會(huì)體現(xiàn)出男性化的趨向。當(dāng)基于手機(jī)的新媒體技術(shù)被女性化所主導(dǎo),國外品牌則會(huì)體現(xiàn)出女性價(jià)值觀的主導(dǎo)。相反,本土品牌作為本土化的標(biāo)志似乎成為一個(gè)容納那些與全球化相悖的性別價(jià)值觀的空間。對(duì)于基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)而言,本土品牌囊括了被邊緣化的女性價(jià)值觀。而在基于手機(jī)的新媒體技術(shù)中,本土品牌包含了被邊緣化的男性價(jià)值觀。

這些復(fù)雜的關(guān)系支持了Freeman (2001)的論述。他認(rèn)為,全球—本土和男性化—女性化以一種充滿活力且不斷變化的方式相互依存和相互轉(zhuǎn)化。而外國廠商在刻畫性別權(quán)力差異上比本地生產(chǎn)商更富有技巧。Zhang和Harwood(2004)解釋說,中國依然是一個(gè)發(fā)展中國家,中國的本土廣告還沒有達(dá)到發(fā)達(dá)國家復(fù)雜的水平。

六、 總結(jié)與局限

本研究提供了一個(gè)關(guān)于性別和新媒體技術(shù)的實(shí)證性研究。通過對(duì)新媒體技術(shù)電視廣告的內(nèi)容分析,對(duì)批判性女性主義研究進(jìn)行了量化檢驗(yàn)。結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)在新媒體技術(shù)的媒體呈現(xiàn)中存在顯著的女性解放或男性霸權(quán)。男性化和女性化之間的平衡表明了正在發(fā)生的轉(zhuǎn)化過程,在該進(jìn)程中男性霸權(quán)正面臨著蓬勃興起的新媒體技術(shù)的競爭和挑戰(zhàn)。本研究采用一系列二分特質(zhì)包括開放—封閉、設(shè)計(jì)—消費(fèi)、全球—本土來描繪性別權(quán)力關(guān)系,從而使轉(zhuǎn)變軌跡更加明確。

雖然本研究提供了一些關(guān)于性別和新媒體技術(shù)的見解,但也必須承認(rèn)還存在一些重要的局限性。首先,本研究中所使用的電視廣告都是在中國大陸播放的。新媒體技術(shù)的性別價(jià)值觀多少受到中國語境的影響,以至于在某種程度上限制了結(jié)果的外部效度。其次,電視廣告的樣本是從一項(xiàng)對(duì)60個(gè)主要電視頻道進(jìn)行監(jiān)測的商業(yè)機(jī)構(gòu)中所獲得的。因此,該樣本很難代表中國地區(qū)所有關(guān)于新媒體技術(shù)的電視廣告。最后,本研究的結(jié)果是基于媒介呈現(xiàn)的分析。考慮到媒介呈現(xiàn)和社會(huì)現(xiàn)實(shí)之間的辯證關(guān)系,媒介呈現(xiàn)只能反映出社會(huì)的主流文化價(jià)值觀,因此肯定抑制了少數(shù)或邊緣化的元素。

注釋

① 計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)被歸為基于計(jì)算機(jī)的新媒體技術(shù)中,因?yàn)橐话銇碚f,計(jì)算機(jī)常常被用來接入互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。雖然3G技術(shù)已經(jīng)使手機(jī)可以聯(lián)網(wǎng),但是在2009年3G正式推出之前,中國基于手機(jī)的無線網(wǎng)絡(luò)只局限于高端用戶中的一小部分。考慮到本研究中所收集的廣告樣本是2009年之前的,因而除了如無線應(yīng)用協(xié)議網(wǎng)站等為手機(jī)特別設(shè)計(jì)的服務(wù)外,手機(jī)沒有被納入互聯(lián)網(wǎng)接入工具中。

② 編碼者未被要求進(jìn)行子類別的辨識(shí)。

Allan, K. & Coltrane, S. (1996). Gender displaying television commercials: A comparative study of television commercials in the 1950s and 1980s.SexRoles, 35(3/4), 185-203. doi:10.1007/BF01433106

Balsamo, A.M. (1996).Technologiesofthegenderedbody:Readingcyborgwomen. Durham: Duke University Press.

Beere, C.A. (1990).Genderroles:Ahandbookoftestsandmeasures. Westport, CT: Greenwood Press.

Bird, S.R. (1996). Welcome to the men’s club: Homosociality and the maintenance of hegemonic masculinity.GenderandSociety, 10(2), 120-132. doi:10.1177/089124396010002002

Bresnahan, M.J., Inoue, Y., Liu, W.Y. & Nishida, T. (2001). Changing gender roles in prime-time commercials in Malaysia, Japan, Taiwan, and the United States.SexRoles, 45(1/2), 117-131. doi:10.1023/A:1013068519583

Cheng, H. & Schweitzer, J.C. (1970). Cultural values reflected in Chinese and U.S. television commercials.JournalofAdvertisingResearch, 36(3), 27-45.

Chodorow, N. (1978).Thereproductionofmothering:Psychoanalysisandthesociologyofgender. Berkeley, CA: University of California Press.Consalvo, M. (2003). The monsters next door: Media constructions of boys and mascu-linity.FeministMediaStudies, 3(1), 27-46. doi:10.1080/1468077032000080112Donaldson, M. (1993). What is hegemonic masculinity?TheoryandSociety, 22(5), 643-657. doi:10.1007/BF00993540

Freeman, C. (2001). Is local: Global as feminine: Masculine? Rethinking the gender of globalization.Signs, 26(4), 1007-1037. doi:10.1086/495646

Ganahl, D.J., Prinsen, T.J. & Netzley, S.B. (2003). A content analysis of prime time commercials: A contextual framework of gender representation.SexRoles, 49(9/10), 545-551. doi:10.1023/A:1025893025658

Gardner, R.C. (2001).PsychologicalstatisticsusingSPSSforwindows. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.Green, E. & Adam, A. (1999). Editorial comment.Information,Communication&Society, 2(4), v-vii.

Hall, S. (1997). Representation, meaning, and language. In Hall, S. (Ed.),Representation:culturalrepresentationsandsignifyingpractices(pp.15-30). Thousand Oaks, CA: Sage. Haraway, D.J. (1997).Modest_witness@second_millenium.FemaleMan?_meets_oncoMouseTM:feminismandtechnoscience. New York: Routledge.

Jenkins, H. (2003). The work of theory in the age of digital transformation. In Miller, T. & Stam, R. (Eds.),Acompaniontofilmtheory(pp.234-261). Malden, MA: Blackwell.

Ling, R. (2004).Themobileconnection:Thecellphone’simpactonsociety. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.

Mackenzie, D. & Wajcman, J. (1999).Thesocialshapingoftechnology(2nd Ed.). Philadelphia, PA: Open University Press.

Moyal, A. (1992). The gendered use of the telephone: An Australian case study.Media,Culture&Society, 14(1), 51-72. doi:10.1177/016344392014001004

Mwangi, M.W. (1996). Gender roles portrayed in Kenyan television commercials.SexRoles, 34(3/4), 205-214. doi:10.1007/BF01544296

Oldenziel, R. (1999).Makingtechnologymasculine:Men,womenandmodernmachinesinAmerica. Amsterdam, Netherlands: Amsterdam University Press.

?zcan, Y. Z. & Ko?ak, A. (2003). Research note: A need or a status symbol? Use of cellular telephones in Turkey.EuropeanJournalofCommunication, 18(2), 241-254. doi:10.1177/0267323103018002004

Plant, S. (1998).Zeros+ones:Digitalwomen+thenewtechnoculture. London, UK: Fourth Estate.

Pollay, R.W. (1986). The distorted mirror: Reflections on the unintended consequences of advertising.JournalofMarketing, 50(2), 18-36. doi:10.1353/asr.2000.0012

Rubin, G. (1975). The traffic in women: Notes on the political economy of sex. In Reiter, R.R. (Ed.),Towardananthropologyofwomen(pp.150-210). New York, NY: Monthly Review Press.

Signorelli, N. & Morgan, M. (1996). Cultivation analysis: Research and practice. In Salwen, M.B. & Stacks, D.W. (Eds.),Anintegratedapproachtocommunicationtheoryandresearch(pp.111-126). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Spender, D. (1995).Natteringonthenet:Women,powerandcyberspace. North Melbourne: Spinifex.

Turkle, S. (1988). Computational reticence: Why women fear the intimate machine. In Kramarae, C. (Ed.),Technologyandwoman’svoices:Keepingintouch(pp.41-61). New York, NY: Routledge.

van Zoonen, L. (1992). Feminist theory and information technology.Media,Culture&Society, 14(1), 9-29. doi:10.1177/016344392014001002

van Zoonen, L. (2002). Gendering the Internet: Claims, controversies and cultures.EuropeanJournalofCommunication, 17(1), 5-23. doi:10.1177/ 0267323102017001605

Wajcman, J. (1991).Feminismconfrontstechnology. Cambridge, MA: Polity Press.

Wajcman, J. (2004).TechnoFeminism. Cambridge, MA: Polity Press.

Wajcman, J. (2007). From women and technology to gendered technoscience.Information,CommunicationandSociety, 10(3), 287-298. doi:10.1080/13691180701409770

Wajcman, J. (2010). Feminist theories of technology.CambridgeJournalofEconomics, 34(1), 143-152. doi:10.1093/cje/ben057

Zhang, Y.B. & Harwood, J. (2004). Modernization and tradition in an age of globalization: Cultural values in Chinese television commercials.JournalofCommunication, 54(1), 156-172. doi:10.1111/j.1460-2466.2004.tb02619.x

(編輯:曹書樂)

Gender and New ICTs

Jia Lu1, Xinchuan Liu2

(1.SchoolofJournalismandCommunication,TsinghuaUniversity; 2.SchoolofJournalism,PekingUniversity)

This article studied the relationship between gender values and new ICTs. A quantitative content analysis was conducted to explore masculine and feminine values that are reflected in the television commercials about four major types of new ICTs: computers, cell phones, Internet services, and cell phone network services. The study found no significant gender difference for the overall frequency of all the commercials about new ICTs. Meanwhile, the study indicated significant associations between gender values and different types of new ICTs. For example, feminine values were positively associated with cell phones, cell phone-based ICTs, and access tools. Masculine values were positively associated with cell phone network services, computer-based ICTs, the Internet services, and networks. Gender-power relationship was adopted to explain the results by mapping out its distribution across a group of binary distinctions, including open-closed, design-consumption, and global-local.

Gender; new ICTs; computers; cell phones; internet; television commercials

1. 盧嘉:清華大學(xué)新聞與傳播學(xué)院副教授。

2. 劉新傳:北京大學(xué)新聞與傳播學(xué)院助理教授。