中國R&D投入產出效率的區域差異及對策研究

朱月友(安徽大學江淮學院,安徽合肥 230039)

中國R&D投入產出效率的區域差異及對策研究

朱月友

(安徽大學江淮學院,安徽合肥 230039)

在建設創新型國家和區域的背景下,比較分析我國各地區R&D資源投入產出狀況,科學評價各地區R&D資源投入產出效率,對促進國家和區域自主創新進程、提升科技發展水平具有重要作用。本文利用第二次全國R&D資源清查數據,綜合運用傳統DEA與超效率DEA方法對我國各地區R&D資源投入產出績效進行了比較分析,評價結果顯示:我國R&D資源投入力度不夠,提升空間大;我國R&D資源投入結構不合理,基礎研究與應用研究經費支出過少,地區間R&D投入力度差距大;我國大部分地區R&D效率低下,R&D活動技術性缺陷與資源利用效率低下是主要原因。

R&D;績效評價;區域比較

研究與發展(R&D)是科技創新活動的核心環節,是將科技轉化為實際生產力的重要過程,是體現一個國家或地區科技創新水平的主要指標,同時也是后發展國家或地區由外延式發展向內涵式發展轉變的關鍵因素。知識經濟時代,世界各國紛紛加大本土R&D活動投入力度,確保科技水平能夠不斷提升。據OECD官方網站公布的數據顯示,2003-2008年,OECD國家總體R&D投入占GDP的比重由2.21%上升至2.34%,個別國家的這一比重甚至達到3%~4%,足以體現發達國家或地區對R&D活動的重視程度①。進入21世紀,我國開始重視對R&D活動的投入,投入力度逐年加大。據國家統計局等六部門聯合開展的第二次全國R&D資源清查數據顯示,2009年我國R&D活動實際經費支出5802.1億元,占GDP比重1.7%,R&D經費支出總額比2000年的896億元增加了近5.5倍②。

R&D活動是一項復雜的投入產出過程,R&D活動能否有效提升科技創新水平以及地區經濟發展方式轉型,不僅在于R&D投入力度能否不斷加強,更重要還在于R&D投入產出績效能否不斷提升。只有在加大R&D投入力度的同時不斷提升R&D投入產出績效,才能有效發揮R&D活動對經濟發展與科技進步的促進作用。因此,無論在建設創新型國家還是在建設創新型區域的過程中,高度重視并科學評價R&D投入產出績效都顯得十分必要。此外,我國地域遼闊,地區間科技與經濟發展水平不一,差異性大,造成我國整體科技水平低下,科技進步速度緩慢,嚴重制約著我國自主創新步伐,從這一角度考慮,也更有必要對我國區域R&D活動投入產出績效進行比較分析,探尋存在差距的原因并提出合理有效的解決途徑。

1 中國R&D投入產出績效評價

1.1 評價方法簡介

1978年,美國運籌學家Charnes、W.W.Cooper和E.Rhodes首次提出數據包絡分析方法,并給出判斷決策單元是否有效的CCR模型。目前這一方法已得到廣泛應用,其基本描述如下:

假設有n個需要評價的決策單元DMU,每個決策單元分別有m項輸入指標和s項產出指標。令Xi=(x1i,x2i,…,xmi)(i=1,2,…,n)為第i個決策單元的投入指標向量,其中xmi為第m項投入指標投入值;Yi=(y1i,y2i,…,ysi)(i=1,2,…,n)為第i個決策單元的產出指標向量,其中ysi為第s項產出指標產出值。對于某個選定的決策單元DMU0,判斷其DEA是否有效的CCR模型一般對偶規劃形式如公式(1)所示。

minθ

s.t.

(1)

其中s+與s-為松弛變量,分別表示產出不足與投入冗余值。若θ=1,s+,s-≠0,則說明該決策單元弱DEA有效;若θ=1,且s+=s-=0,則說明該決策單元DEA有效;若θ<1,則說明該決策單元DEA無效。

雖然CCR模型能夠判斷多投入多產出決策單元的有效性,但是卻無法對多個有效單元進行進一步的比較判斷。在有效單元數較多的情況下,傳統的CCR模型局限性突顯。為彌補這一缺陷,1993年,丹麥學者Andersen P.和Pertersen N.C.通過改進傳統的CCR模型,提出了超效率DEA方法。超效率DEA方法的基本思想是:首先,根據傳統DEA方法中的CCR模型對決策單元進行有效性判斷,這與傳統的DEA方法一致;其次,對于DEA有效單元,進一步對其生產前沿面進行計算推移,使得最終的效率結果大于最初通過CCR模型計算的結果,從而繼續進行比較判斷。超效率DEA方法的一般對偶形式可根據原CCR模型公式進行修改得到,見公式(2)。

minθ

s.t.

(2)

超效率DEA方法雖然解決了有效決策單元的進一步比較問題,然而僅用超效率DEA方法得出的結果不能很好地解釋非有效決策單元無效的原因,因此,本文將綜合利用傳統CCR模型與超效率DEA模型,以彌補各自的不足。

1.2 評價指標體系構建

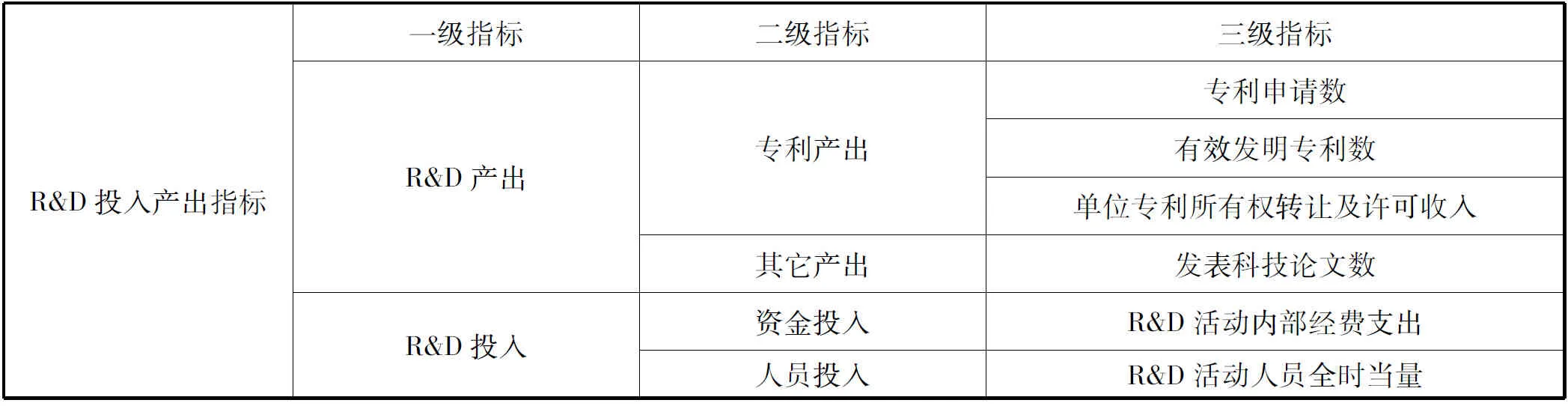

鑒于R&D活動多投入、多產出的系統性,科學選取指標對于評價結果的準確性十分重要。然而,由于R&D活動產出效益的廣泛性、滯后性以及不確定性,想要全面把握R&D產出效益并不是一件容易的事情,從實際操作上來看也不具備可行性。因此,現有的相關研究對R&D投入產出績效評價指標體系的構建存在爭議,并沒有形成一套完整的標準體系。本文依據2009年國家統計局等六部門聯合開展的第二次全國R&D資源清查所采用的統計指標,并結合現有研究成果中使用頻率較多的指標,構建以下三級指標體系(表1)。

表1 R&D投入產出績效評價指標體系

1.3 評價結果與結果分析

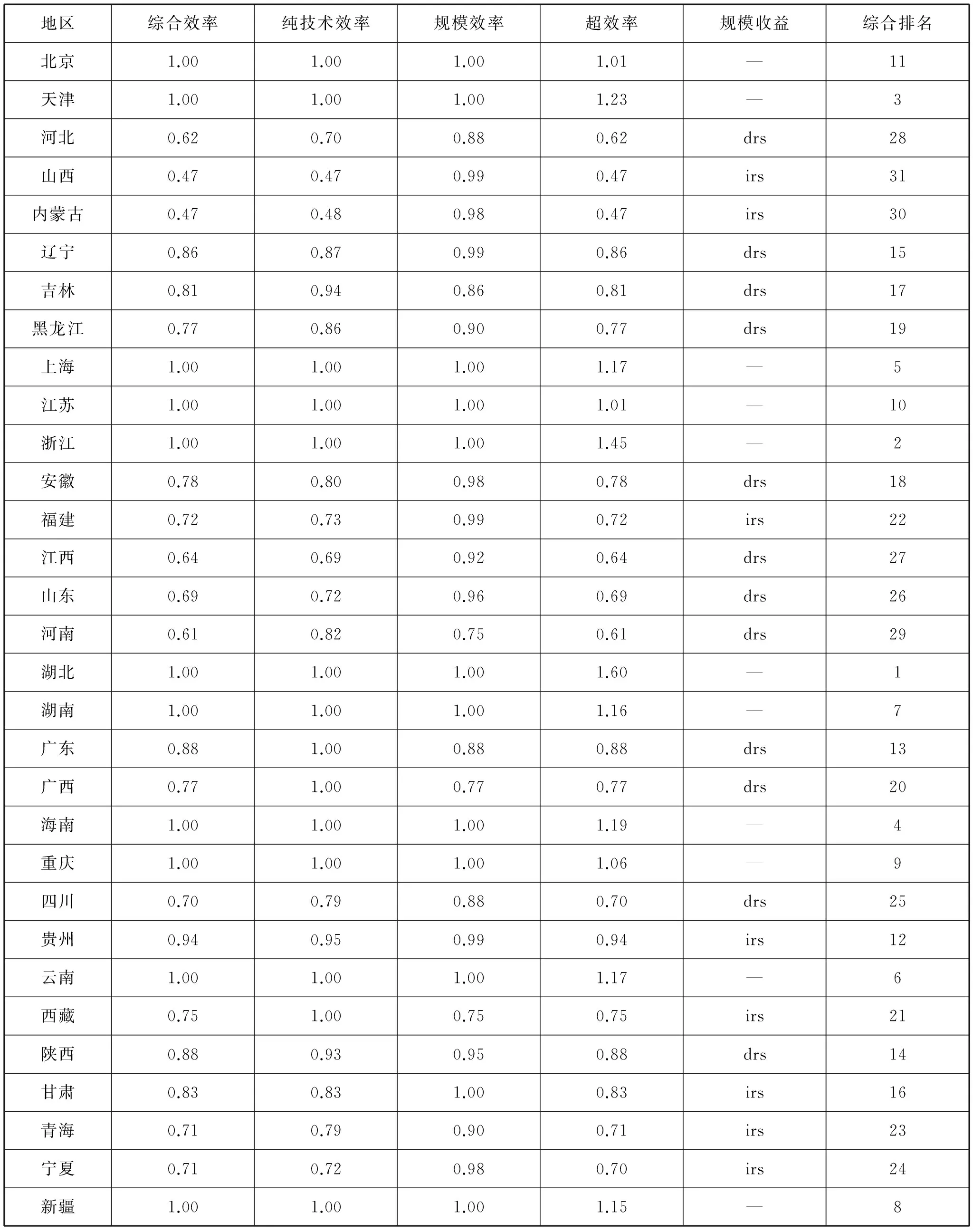

根據評價指標體系的構建,并利用相關指標原始數據,綜合運用DEAP2.1軟件與效率測算軟件Efficiency Measurement System 1.3(EMS1.3),分別計算2009年我國各省市區R&D投入產出效率,結果如表2所示。

表2 2009年我國各地區R&D投入產出績效測評結果及排名

注:“irs”表示規模收益遞增,“drs”表示規模收益遞減,“—”表示規模收益不變或無該項數值。

1.3.1 DEA有效地區分析

由表2可以看出,2009年,在全國31個省、市、區當中,只有11個省、市R&D實際資源投入產出綜合有效,分別為湖北、浙江、天津、海南、上海、云南、湖南、新疆、重慶、江蘇以及北京,這些省市R&D投入產出績效相對較高。其余20個省、市、地區R&D綜合效率值沒有達到1,表明我國R&D資源投入產出整體效率不高。根據CCR模型原理,只有決策單元的純技術效率與規模效率均達到有效值1時,才能說明決策單元綜合有效。由表2結果,這11個省市的純技術效率與規模效率值均為1,并且處在規模收益不變階段,意味著這些省市除非再多增加一種或多種新的投入,或者減少某些種類產出,否則無法繼續增加現有的產出量。

進一步利用超效率DEA模型對這11個綜合DEA有效的省市R&D效率計算后,得出了這11個省市的超效率值并給予排名,按超效率值由大到小依次為湖北、浙江、天津、海南、上海、云南、湖南、新疆、重慶、江蘇、北京。可以看出,中部地區的湖北省排名第一,超效率值高達1.60,其次為沿海省份浙江省,其超效率值為1.45,而科技與經濟最為發達的北京和上海市卻分別只排在第11位和第5位,超效率值分別只有1.01和1.17。通過這一結果我們認為,地區經濟發展水平的高低未必是影響R&D活動投入產出績效高低的最主要因素。實質上,從R&D活動的系統過程來看,影響地區R&D績效高低的最主要因素在于地區資源的利用效率,而并非取決于地區經濟水平的高低。

1.3.2 DEA無效地區分析

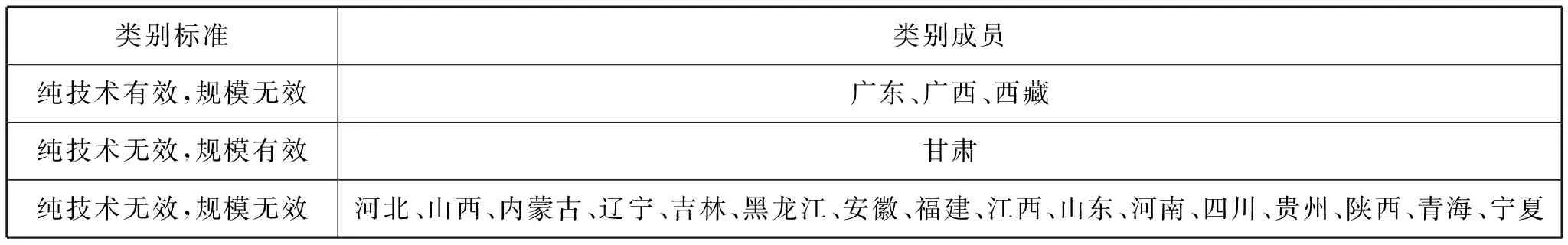

表2評價結果顯示,2009年R&D投入產出綜合無效的省市有20個。根據導致綜合無效的原因可進一步將這20個省、市、地區分為3類,分類依據及各類成員情況如表3所示。

表3 2009年我國R&D投入產出綜合無效地區分類情況

1.3.2.1 純技術有效,規模無效

廣東、廣西以及西藏這3個省區屬于這一類別。根據DEA模型原理,決策單元純技術有效但規模無效,說明決策單元主要在資源投入規模方面存在問題,而導致這一問題的主要原因可能有兩點:第一,決策單元投入資源過多,造成冗余;第二,決策單元資源投入規模適當,但資源利用效率不高,變相產生冗余。從各省區R&D投入的實際情況來看,我們認為這3個省區R&D規模無效的主要原因在于R&D資源利用效率低下,而并非R&D資源投入過多。此外,由表2結果還可以得出,在這3個省區當中,除西藏自治區以外,廣東省與廣西自治區均處在規模收益遞減階段,表明這兩個省區不能獲取由規模收益帶來的好處。

1.3.2.2 純技術無效,規模有效

在20個綜合無效的省份中,只有甘肅省屬于這一類別。決策單元純技術無效但規模有效,說明決策單元主要在技術因素方面存在問題,如要素投入比例不合理、企業經營管理不善等。因此,為提升R&D投入產出績效,甘肅省應該將工作重點放在R&D投入要素的科學配置上,同時加強對R&D活動的管理。

1.3.2.3 純技術無效,規模無效

在20個綜合無效省市區中,屬于這一類別的最多,共有16個,分別為河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、山東、河南、四川、貴州、陜西、青海以及寧夏。決策單元純技術與規模均無效,說明決策單元不僅在技術性因素方面存在缺陷,而且在投入資源的利用效率方面也存在問題。此外,在這16個省市區中,陜西、遼寧、吉林、安徽、黑龍江、四川、山東、江西、河北以及河南均處在規模收益遞減階段,同樣不能享受到由規模收益帶來的好處。因此,為提高R&D資源利用效率,這16個省市區不僅要注重R&D資源投入比例的科學合理配置,提高R&D經營管理水平,同時還要注重提高R&D資源的利用效率。

2 結論與對策

2.1 主要結論

第一,我國R&D資源投入力度不夠,需進一步加強。盡管近年來我國各省份R&D資源的投入力度在不斷增大,然而與發達國家相比,我國各省份R&D資源投入還存在較大的提升空間。

第二,我國R&D資源投入投向結構不合理。在R&D資源投入結構方面,我國各省份過多地將資金與人力資源投向試驗發展活動,而在基礎研究與應用研究方面投入不夠,R&D資源投入結構不合理;東部地區與中、西部以及東北地區R&D資源投入差距較大,R&D資源投向結構不平衡。

第三,絕大部分地區R&D資源投入產出效率低下,只有少數地區R&D投入產出有效。全國31個省市中只有11個省市區R&D有效,其余20個省市區均無效。

第四,技術性缺陷與資源利用低效是導致地區R&D效率低下的兩個主要原因。通過對20個省市區R&D無效原因進一步探尋發現,R&D資源的科學配置、經營管理等技術性缺陷以及資源利用效率低下是導致這些省市R&D效率低下的主要原因。

2.2 對策建議

2.2.1 繼續加大R&D資源投入力度

R&D投入資源的充足是自主創新步伐的基本前提,各地區要繼續加大R&D資源的投入力度。(1)以經濟建設為中心,增強地區經濟實力。R&D資源的投入歸根結底是由整個社會系統所提供的,不斷增強地區經濟實力是加大R&D資源投入力度的根本保障。各地區首先要繼續以經濟建設為中心,發展并不斷提高地區經濟水平,從而為R&D活動提供充足資源。(2)加大政府公共R&D投入與資助力度。由于政府直接資金投入對企業R&D投入同時具有誘導與擠出效應,各地區政府應該重點加大對基礎研究等公共領域的R&D投入力度,通過“技術外溢”減少企業等單位R&D成本,發揮財政最佳杠桿作用。此外,繼續保持政府對R&D活動資助力度,特別是中西部經濟發展較為落后的地區,政府應該積極投入,制定政策,創造條件,協助企業等單位開展R&D活動。(3)加大企業自身R&D投入力度。企業是R&D活動的主體,也是自主創新建設的主體,企業R&D資金在整個R&D活動資金中占據絕對比重,企業自身應不斷加大對R&D資源的投入力度。(4)拓展多層次融資渠道,增加R&D資金其它來源。當前我國資本市場已越來越成熟,各R&D活動主體應積極利用資本市場資源,拓寬多層次融資渠道,如私募股權基金、天使基金以及風險投資基金等,增加國外以及其它R&D資金比重。

2.2.2 科學配置R&D資源投入投向結構

在不斷加大R&D資源投入力度的過程中,注重對R&D資源投入投向結構的科學配置。(1)加大對基礎研究與應用研究的投入力度,提高基礎研究與應用研究資源投入比重。基礎研究是整個科技創新過程的基礎,是提升國家或地區經濟實力的重要前提,而應用研究則是將R&D活動產品推向市場,將科學知識轉化為實際生產力的重要保障。中央財政應該向基礎研究與應用研究方面傾斜,增加這兩項支出比重;建立面向國家戰略層面的“基礎研究基金”與“應用研究基金”,通過政府基金協調組織各類研發單位進行基礎研究與應用研究;加大政府資助企業基礎研究與應用研究力度,向企業開放國家基礎研究與應用研究相關課題,逐步誘導和增加企業對基礎研究與應用研究的重視與投入力度;增加財政對高校與科研機構等基礎研究單位的投入力度。(2)加大對中西部等經濟后發展地區的投入力度。我國中西部地區經濟發展水平較為落后,經濟實力不強,R&D投入資源有限,因此,中央財政應該向中西部后發展地區傾斜,加大中西部地區的財政科技資助比重,制定政策鼓勵和引導東部資源向中西部轉移。

2.2.3 提高R&D活動技術性水平與資源利用效率

提高R&D投入產出效率是提升各地區R&D績效行之有效的途徑。(1)提高R&D活動技術性水平。企業等R&D活動單位應當根據實際情況合理投入資金與人力資本,杜絕一味追求規模“做大”思維,避免不必要的資源投入;適當精簡低水平R&D人員,同時大力引進高層次R&D人員,提升R&D人力資本水平;加強對生產經營和R&D活動管理強度,創新R&D活動管理與經營模式;建立和完善有效的員工績效評估機制、獎懲機制以及監督機制。(2)提高資源利用效率。依據研發項目、人員等具體情況合理投入使用資金;對資金使用流程進行全程監督,并結合員工、項目完成等情況進行績效評估與獎懲;建立和完善激勵機制,調動R&D人員積極性,充分挖掘其潛在科研能力,構建屬于企業自身的高效率R&D團隊。

2.2.4 完善財稅激勵政策,健全激勵與保障機制

完善的財稅激勵政策與健全的激勵保障機制體系是提升R&D績效的重要支撐。(1)完善財稅政策。加強對中小企業R&D活動稅收政策制定,有針對性地實行減稅和免稅政策;提高R&D稅收政策的法律層次,規范科技稅收政策;增加財政對合作R&D活動的支持力度,為企業、高校以及科研機構合作R&D制定優惠政策,擴大產學研合作深度與廣度。(2)健全激勵與保障機制。包括中央到各級政府直至企業、高校以及科研機構的R&D合作機制,以及技術轉移市場機制;R&D資源投入產出績效評價機制,包括績效評價、信息統計報告以及評價資助與獎勵等;R&D資金監督機制與員工獎懲機制等。

3 結語

本文利用2009年第二次全國R&D資源清查數據對我國各地區R&D績效進行了比較分析,重點探討了各地區R&D資源投入產出效率情況。研究結果顯示,我國R&D資源投入力度尚存在較大提升空間,R&D資源投入結構不合理,各地區R&D資源投入產出差異大,大部分地區R&D投入產出效率低下,并有針對性提出了一些對策建議。在自主創新國家與區域建設的過程中,我國R&D活動還存在很多問題尚需深入研究,如R&D資源投入最佳比例應為多少?政府如何有效發揮其最佳財政杠桿作用,提升R&D績效?如何從國際合作視角來探討我國R&D績效提高問題?這些問題都是值得我們進一步深入研究的。

[注 釋]

①數據來源:OECD網站(http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/gross-domestic-expenditure-on-r-d_2075843x-table1)。

②數據來源:國家統計局《2009第二次全國R&D資源清查資料匯編(綜合卷)》《2000年全國R&D資源清查主要數據統計公報》。

[1]鐘衛,袁衛,黃志明.工業企業R&D投入績效研究——基于第一次全國經濟普查數據的分析[J].中國軟科學,2007(5):98-104.

[2]梁彤纓,陳修德,盧春源.基于隨機前沿方法的廣東省大中型工業企業科技活動效率研究[J].科學學研究,2009(3):393-398.

[3]劉井建.“效率”與“效力”共驅的R&D項目績效評價研究——基于DEA方法的我國各地區大中型工業企業的比較分析[J].科學學研究,2009(11):1668-1675.

[4]師萍,許治,張炳南.我國R&D投入績效的實證研究[J].中國軟科學,2007(6):125-130.

[5]Andersen P,Petersen N C.A procedure for ranking efficient units in data envelopment analysis[J].Management Science,1993(10):1261-1264.

[6]于寧.我國R&D經費支出績效評價:體系構建與實證研究(1995-2003)[J].上海經濟研究,2005(9):3-14.

2016-06-07

朱月友(1974- ),男,講師,從事區域創新評價及會計學研究。

F406

A

2095-7602(2017)04-0182-06