淺談旋流豎井泄洪洞渦室的優化試驗

樂 豐

(重慶市水利電力建筑勘測設計研究院,重慶 渝北 401120)

淺談旋流豎井泄洪洞渦室的優化試驗

樂 豐

(重慶市水利電力建筑勘測設計研究院,重慶 渝北 401120)

旋流豎井泄洪洞上平段與渦室的銜接良好與否對于豎井渦室內水流流態具有非常大的影響,如果設計不好將降低豎井壁面的抗空蝕空化能力,并且也將對豎井中心空腔的穩定造成影響。結合某工程旋流豎井泄洪洞,針對其上平段壅水以及渦室水流流態較差等問題,對其上平段與渦室的銜接進行了一系列的優化調整,最終實現了上平段與渦室水流的良好銜接,并且保證了豎井中心空腔的穩定。

旋流豎井;模型試驗;渦室小挑坎;優化

0 引 言

旋流豎井消能工是利用豎直布置的圓柱形豎井將上下兩條高程各異的輸水通道進行銜接的一種消能形式。由于具有布置靈活、結構簡單、對各種地形地勢適應性強以及消能效果突出等優勢,旋流豎井泄洪洞在工程界得到了較為廣泛的應用。旋流豎井通過上平段將庫區的水流沿渦室內壁切線方向導入,從而使得水流在渦室內開始旋轉下落,水體通過錐形漸變段進入下部豎井直段。在豎井直段,由于水流的環向流速分量使得水流始終保持附壁螺旋下泄,而在豎井中心區域則保持持續穩定貫通的空腔以滿足高速泄流的摻氣需要。

渦室是確保豎井內水流始終緊貼壁面運動的關鍵部位,這就使上平段與渦室的良好銜接變得至關重要。如果上平段與渦室銜接不好,一方面可能使在渦室旋轉一周后的水流與上平段來流劇烈碰撞從而惡化渦室內水流流態;另一方面可能造成通過上平段進入渦室的水流不能實現良好的起旋,而良好的附壁螺旋流是保證豎井壁面不發生空化空蝕的重要前提之一。本文結合某旋流豎井泄洪洞工程,對上平段與渦室的銜接進行優化調整,以實現水流順利起旋并貼壁進入豎井,避免水流直接跌入豎井底部的不利流態。

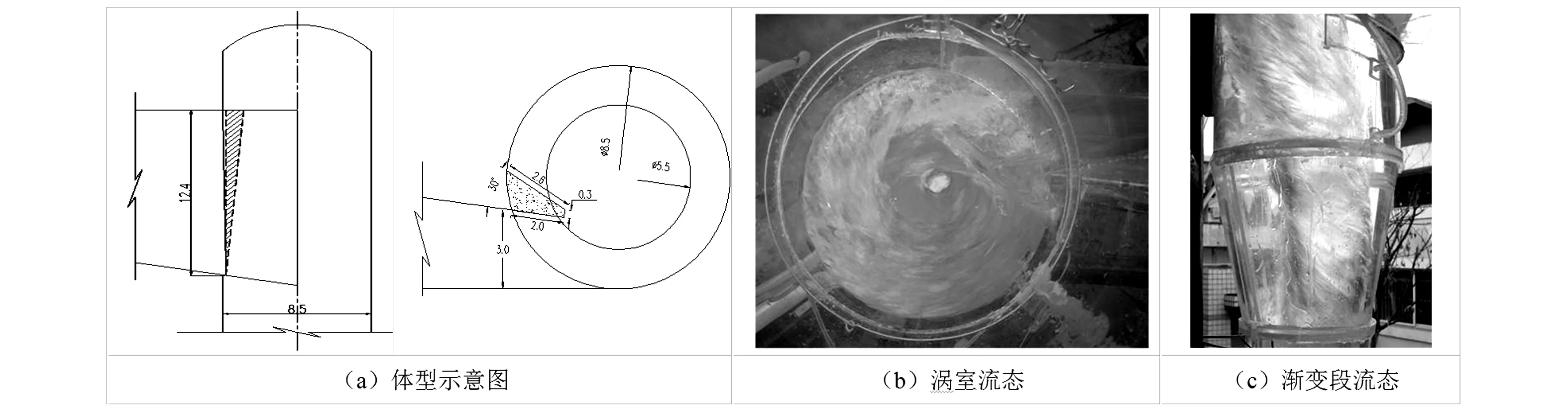

1 模型試驗

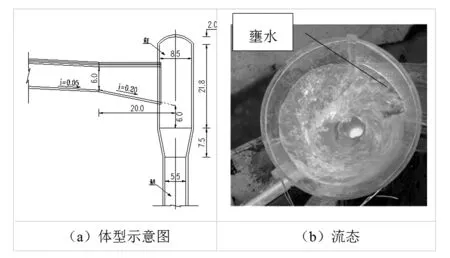

本試驗模擬的建筑物由無壓進口段、上平段、渦室、渦井、下平段及出口消能建筑物組成。無壓進水口弧形閘門尺寸5.5×10 m(寬×高)。閘后為泄洪洞無壓上平段,泄洪洞進口斷面為方圓形5.5×8 m(寬×高,直墻高6.5 m),通過20 m的漸變段漸變為城門洞形5.5×7.2 m(寬×高,直墻高6 m),泄洪洞上平段坡降為i=0.05,在距離豎井中心線20 m位置處開始將斷面束窄,同時底板坡降變為i=0.15,頂拱坡降為i=0,上平段末端寬3 m,其后連接渦室。渦室高度為22.8 m,渦井高度為97.5 m。渦井底部的下游側同明流泄洪洞連接。豎井泄洪洞設計體型如圖1(a)所示。

圖1(b)、(c)為設計體型水流流態,可以看到引水渠流態平穩,但是靠近渦室i=0.15引水段進水口壅水嚴重;另外,實驗觀察到渦室內水流在各級流量時均能順利起旋,豎井內在各級流量水流均能貼壁螺旋下泄。

2 體型優化

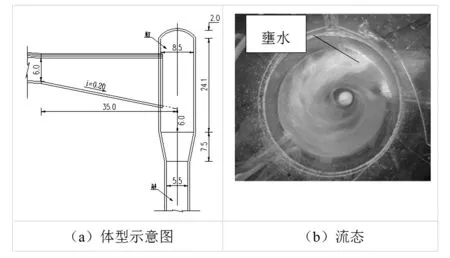

對于設計方案渦室入口壅水嚴重的問題,分析認為是因為上平段與渦室銜接位置的底坡坡度相對較緩,上平段末端水深相對較高,從而導致繞渦室旋轉一圈的水體與上平段水流發生較強烈碰撞并產生回水。針對上述問題,試驗考慮將上平段底坡0.15段調整為0.20(見圖2(a)),從流態圖(圖2(b))可以看到,渦室入口的壅水現象已較設計體型大幅減弱,但是依舊存在一定程度的壅水,需要對其進行進一步優化調整。

為了進一步消除渦室入口壅水現象,考慮通過增加渦室進口水流流速的方式將繞渦室旋轉一圈的水流帶走,即把坡度為0.2的引水段往上游區域加長15 m(見圖3(a))從而降低上平段末端高程以增加該位置水流流速,從圖3(b)中可以看到,相對于優化體型一,渦室入口壅水現象明顯減弱,兩股水流碰撞后回水明顯向下游區域移動,但是仍舊有局部壅水現象出現。

(a)體型示意圖 (b)閘室及上平段流態 (c)渦室入口流態圖1 設計體型

圖2 優化體型一

圖3 優化體型二

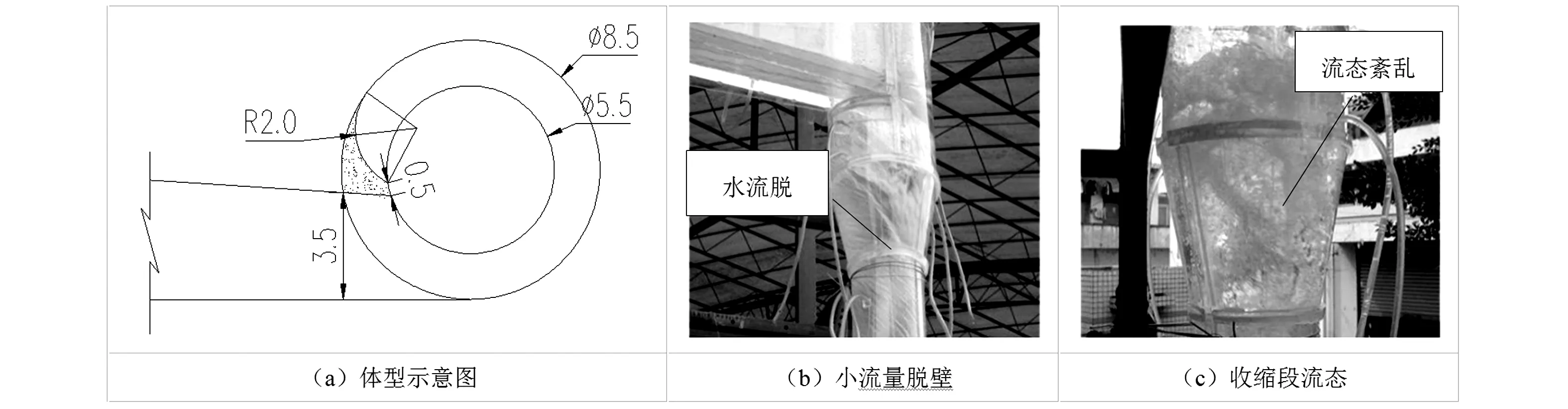

從上述優化過程可以看到,壅水是由于繞豎井旋轉的一部分水流回旋到渦室來流進口處擠壓進渦室的水流所致,根據類似工程對體型進行修改,在渦室進口處加一個半徑2.0m的圓弧形挑坎(見圖4(a))。從試驗結果看(圖4(b)、(c)),在小流量的情況下,由于渦室內加了挑坎,導致水流在漸變段處水流流態較差,一部分水流脫壁,不能順暢地過渡到豎井;在大流量時,水流進入渦室,甚至有部分水流直接跌落,并且在渦室內挑坎下端處,水流流態比較差。在渦室內加圓弧小挑坎,雖然挑坎上端能對回旋水流起到很好的導向作用,大大減少對進口水流的擠壓,但挑坎下端占用了渦室內的空間,使流態變差,空腔偏移嚴重。

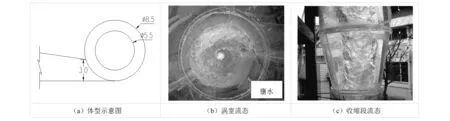

在前幾個體型中對渦室進口及渦室進行了一系列試驗,水流流態都不太理想,在優化體型四中擬去掉渦室內的圓弧小挑坎,同時使上平段渦室進口處水平寬度由原來的3.5 m變為3 m,以希望通過束窄進口處水流的水平寬度,讓水流更好的貼壁旋轉(見圖5(a))。試驗結果表明:束窄渦室進口處水流有助于使水流更好的貼壁,但同時去掉渦室內小挑坎后,回旋的水流對來流擠壓作用明顯增強,導致渦室進口處(上平段)壅水嚴重(見圖5(b))。束窄渦室進口后渦室內空腔明顯,空腔偏移很小。雖然把上平段末端(渦室進口處)的寬度修改為3 m后,較3.5 m時貼壁效果變好,但同時也導致了壅水現象變得較嚴重((見圖5(c)))。

圖4 優化體型三

通過上述相關試驗,我們知道:束窄上平段末端寬度可以增強渦室內水流的附壁作用,但卻增強了渦室進口壅水現象;而常規的渦室等寬小挑坎雖然能大幅減弱壅水現象,卻又減小了渦室有效面積,從而使得豎井中心空腔面積減小,這在一定程度上增加了流出渦室水體的紊亂程度從而減弱水流的附壁作用,降低豎井壁面的抗空化空蝕性能。為了規避束窄上平段末端寬度以及增設渦室小挑坎兩種方式的短板,并有效利用二者的優勢,擬在束窄上平段末端寬度的基礎上在渦室內增設上大下小的挑坎,以期望上端能改變渦室內回旋水流的方向以減小對上平段來流的擠壓,同時下端盡量少地占用渦室空間,盡量小地影響渦室及漸變段的流態。渦室小挑坎上端到上平段邊墻頂部,下端至左邊墻底(見圖6(a))。可以看到,增加小挑坎后,在校核水位時渦室進口壅水基本消失(見圖6(b)),渦室及豎井通氣空腔穩定,貫通情況良好,總的流態情況較好;渦室內小挑坎對渦室內回旋水流起到了較好的導向作用,減弱了其對渦室來流的擠壓;漸變段水流厚度較為均勻,從圖中(圖6(c))可以觀察到水流的運動狀態非常平順,這說明體型五的整流小挑坎實現了回旋水流與上平段來流的良好銜接,二者基本沒有發生明顯的大交角碰撞作用,從而保證了豎井水流良好的附壁螺旋下泄,增強了豎井內壁面的抗空化空蝕性能。

圖5 優化體型四

圖6 優化體型五

3 結 論

通過試驗研究以及對比分析,對旋流豎井泄洪洞上平段與渦室的銜接進行了一系列的優化調整,實現了二者之間水流的平順銜接,在增強豎井內水流的附壁作用的同時又基本不影響渦室中心空腔的形態。得出主要結論如下:

(1)通過束窄上平段末端寬度可以增強渦室水流的附壁作用,從而增大豎井內壁面的壓強,并進一步提升豎井的抗空化空蝕性能。

(2)在渦室內壁增設常規等寬小挑坎可以實現回旋水流與上平段來流的良好銜接,避免兩股水流的大交角碰撞,從而避免出現水體直接跌落豎井底部的情況。

(3)上大下小的楔形渦室小挑坎在實現回旋水流與上平段來流良好銜接的同時,又不明顯減小渦室有效斷面面積,不明顯減小豎井中心空腔大小,是一種值得推廣的較優體型。

(責任編輯:卓政昌)

2017-03-29

TV651.1+3;U260.357;TG707

B

1001-2184(2017)02-0147-03

樂 豐(1982-),男,湖北天門人,畢業于重慶交通大學水利水電工程專業,工程師,從事水利工程設計工作.