新時(shí)期下中國西部民族省區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略研究

何燕,趙曦

(1、西藏大學(xué)農(nóng)牧學(xué)院,西藏林芝860000西藏農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心2、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究所,四川成都610000)

新時(shí)期下中國西部民族省區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略研究

何燕1,趙曦2

(1、西藏大學(xué)農(nóng)牧學(xué)院,西藏林芝860000西藏農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心2、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究所,四川成都610000)

西部民族八省區(qū)是我國少數(shù)民族的主要聚集區(qū),城鎮(zhèn)化發(fā)展要以民族地區(qū)特色資源開發(fā)為基礎(chǔ),以城鎮(zhèn)可持續(xù)發(fā)展為原則,以國家各項(xiàng)政策、戰(zhàn)略規(guī)劃為保障,三次產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,因地制宜,大力培育具有民族特色產(chǎn)業(yè)支撐民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,大力發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)可持續(xù)增長(zhǎng),創(chuàng)新建立合理有序的城鎮(zhèn)體系,提升城鎮(zhèn)公共服務(wù)水平,逐步提高城鎮(zhèn)質(zhì)量,完善政府宏觀引導(dǎo)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相結(jié)合的動(dòng)力機(jī)制,緊緊抓住國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略機(jī)遇,積極利用新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)關(guān)鍵期的契機(jī),探索西部民族地區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展模式,實(shí)現(xiàn)西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

西部民族省區(qū);新型城鎮(zhèn)化;發(fā)展模式

2013年,習(xí)近平總書記用創(chuàng)新方式提出的共建“一帶一路”戰(zhàn)略不僅給“一帶一路”所涉及國家及地區(qū)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇,而且給我國西部民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來了歷史性機(jī)遇,“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施將使我國西部民族地區(qū)從邊緣地帶發(fā)展成為我國基礎(chǔ)設(shè)施和能源基地建設(shè)的重點(diǎn)區(qū)域,成為向中亞、西亞和東南亞地區(qū)對(duì)外開放的重要口岸,成為國家構(gòu)建全方位開放格局的新生前沿地帶。2016年是“十三五”的開局之年,《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要(草案)》中要求轉(zhuǎn)變西部發(fā)展方式,實(shí)施產(chǎn)業(yè)向西部轉(zhuǎn)移,這就要求西部民族地區(qū)要調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),積極承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,合理利用自然資源,實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置,實(shí)現(xiàn)西部整體經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。

一、西部民族八省區(qū)城鎮(zhèn)化的現(xiàn)狀

西部地區(qū)聚集著我國八個(gè)民族省區(qū),55個(gè)少數(shù)民族中52個(gè)少數(shù)民族居住在西部,西部民族地區(qū)地域廣闊、人口密度稀疏,呈現(xiàn)出“大雜居,小聚居”的特點(diǎn),2001年,國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略統(tǒng)籌發(fā)展西部經(jīng)濟(jì),民族八省區(qū)以此為契機(jī),區(qū)域經(jīng)濟(jì)得到了長(zhǎng)足發(fā)展。《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中再次提出要加快西部民族地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,并強(qiáng)調(diào)西部民族地區(qū)是全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)的重點(diǎn)和難點(diǎn)地區(qū)。

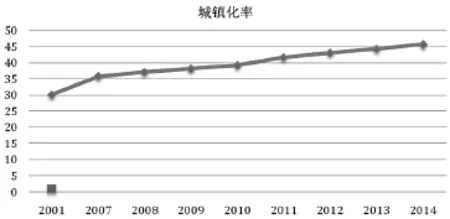

圖1可以看出,民族地區(qū)城鎮(zhèn)化水平自2001年國家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略后,城鎮(zhèn)化水平以年均1的速率在增長(zhǎng),城鎮(zhèn)化水平從2001年的30.1增長(zhǎng)到2014年的45.7,2007年到2014年城鎮(zhèn)化水平年均增長(zhǎng)率達(dá)到3.4個(gè)百分點(diǎn),城鎮(zhèn)人口數(shù)量也呈顯著增加,2007年民族地區(qū)的城鎮(zhèn)人口數(shù)為5565.61萬人,到2014年總?cè)丝跀?shù)增加到8835萬人年均增長(zhǎng)率達(dá)到了2.9個(gè)百分點(diǎn)。

圖1 民族地區(qū)城鎮(zhèn)化水平指數(shù)圖(%)

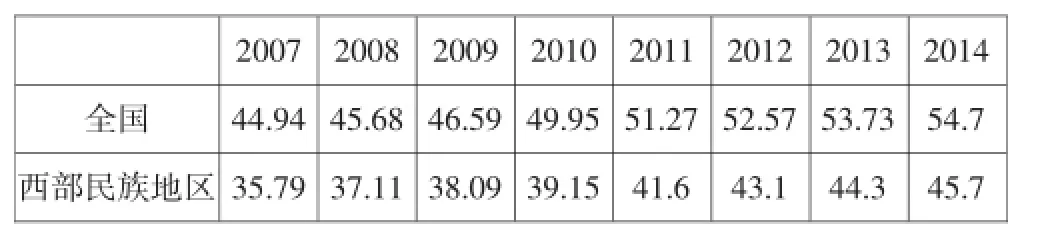

表1 2007—2014年全國與西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化水平(%)

由表1可以觀察出,全國城鎮(zhèn)化水平從2007年的44.94增加到2014年的54.77,年均增長(zhǎng)率達(dá)到2.7,西部民族地區(qū)2014年的城鎮(zhèn)化率與全國2008年的城鎮(zhèn)化水平相當(dāng)。

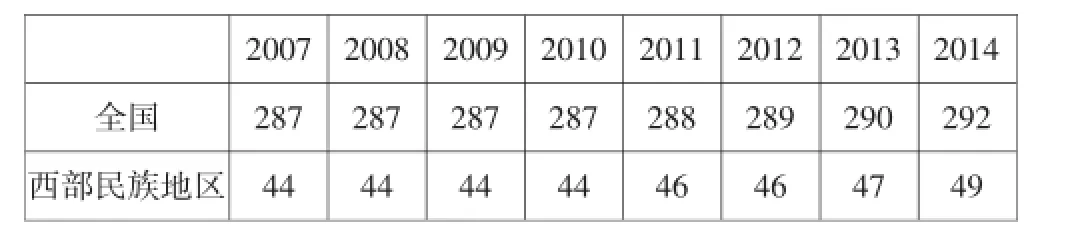

表2 2007—2014年全國與西部民族地區(qū)地級(jí)及以上城市城市數(shù)(個(gè))

從表2可以看出,2007年,地級(jí)以上的城市全國共有287個(gè),而西部民族地區(qū)總共僅僅只有44個(gè),僅占全國15的比重,到2014年增加至49個(gè),年均增長(zhǎng)率僅為0.1個(gè)百分點(diǎn),城市增長(zhǎng)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于全國水平。

二、西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平測(cè)評(píng)

對(duì)西部民族省區(qū)城鎮(zhèn)化的發(fā)展研究既要體現(xiàn)出我國城鎮(zhèn)化的時(shí)代特色,又要結(jié)合本區(qū)域的實(shí)際情況,又不能喪失民族文化的傳承,這就要求我們?cè)谠u(píng)價(jià)民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展的過程中,必須遵循可行性、科學(xué)性、多層次性等原則,選取復(fù)合指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)的模型,科學(xué)客觀地分析研究西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展的問題。

1、城鎮(zhèn)化發(fā)展指標(biāo)體系構(gòu)建框架

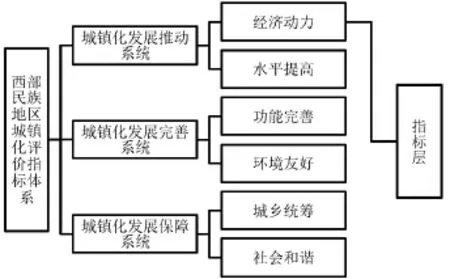

根據(jù)學(xué)者們對(duì)于熵模型用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的研究經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,筆者提出西部民族省區(qū)城鎮(zhèn)化化發(fā)展指標(biāo)體系框架,如圖2所示。

圖2 西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

2、城鎮(zhèn)化發(fā)展指標(biāo)選取

由于西部民族地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展落后,城鎮(zhèn)化起步較晚,很多數(shù)據(jù)不存在,指標(biāo)在選取的過程上,兼顧了既要遵循科學(xué)性原則,又要充分考慮實(shí)際情況,在確保數(shù)據(jù)的獲得的可靠性的基礎(chǔ)上設(shè)置的指標(biāo)體系,包含了總體層、目標(biāo)層、指標(biāo)層。

3、城鎮(zhèn)化指標(biāo)體系的信度分析

根據(jù)本文研究的民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展的基礎(chǔ)上,在信度的測(cè)量方法選取克朗巴哈系數(shù)法。該方法主要用于測(cè)定指標(biāo)體系內(nèi)部的一致性,若系數(shù)在0.9—0.94,則認(rèn)為能得到最好結(jié)果;系數(shù)在0.8—0.9,則認(rèn)為內(nèi)在信度是可接受的;系數(shù)在0.7—0.79,則認(rèn)為設(shè)計(jì)存在一定問題,但仍有參考價(jià)值;系數(shù)小于0.7,則認(rèn)為誤差太大,應(yīng)考慮重新設(shè)計(jì)。本文選取2012年西部民族八省區(qū)相關(guān)數(shù)據(jù)樣本,首先采用極值法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理,保證數(shù)據(jù)在1~2之間變動(dòng)后,再利用SPSS統(tǒng)計(jì)軟件,對(duì)樣本進(jìn)行二次處理,信度系數(shù)為0.725,在0.7—0.79,由于西部民族地區(qū)的有關(guān)指標(biāo)數(shù)據(jù)的缺失,在進(jìn)行指標(biāo)反復(fù)測(cè)試后,目前的指標(biāo)體系是較為理想的。

三、西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化實(shí)證分析

通過對(duì)西部民族八省區(qū)測(cè)評(píng)結(jié)果綜合分析可以看出:西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展水平從總體上來說顯著提升的,民族八個(gè)省區(qū)的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平由2009年的0.4654增加到了2013年的0.5635,年均增長(zhǎng)率為4%,城鎮(zhèn)化發(fā)展的速度已經(jīng)趕上全國水平。其中,有4個(gè)地區(qū)的增長(zhǎng)率已經(jīng)超過了西部民族地區(qū)的平均值。根據(jù)西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)實(shí)表明民族地區(qū)間的發(fā)展是不平衡的,其中,城鎮(zhèn)化發(fā)展最快的青海年增長(zhǎng)率為9.7%,比發(fā)展最慢的西藏高出9.65%。

表3 西部地區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展水平測(cè)評(píng)結(jié)果

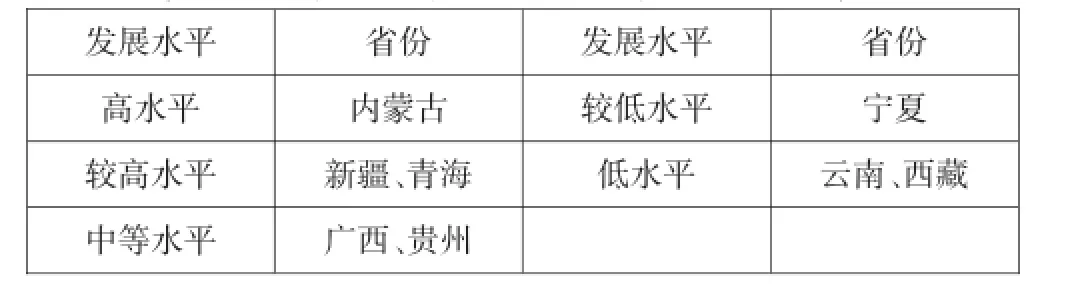

通過表3測(cè)評(píng)結(jié)果分析,我們可以直觀的看出西部民族八省區(qū)的城鎮(zhèn)化發(fā)展水平的分類(如表4)。城鎮(zhèn)化發(fā)展水平最高的是內(nèi)蒙古自治區(qū),通過對(duì)西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展指標(biāo)體系測(cè)評(píng)結(jié)果分析可以看出近5年,內(nèi)蒙古自治區(qū)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率較高,城鎮(zhèn)化發(fā)展速度較快,人民生活水平大幅度提高的民族地區(qū)。其次較高水平的是新疆和青海省,新疆自治區(qū)和青海利用自身的資源優(yōu)勢(shì)積極的投身于西部大開發(fā)戰(zhàn)略中,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到了一定的優(yōu)化,經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)增長(zhǎng)。中等水平是廣西和貴州。近些年,城鎮(zhèn)化發(fā)展速度很快但是質(zhì)量很低,城鎮(zhèn)化發(fā)展水平最低的是西藏和云南,西藏自然條件惡劣、全國人口密度最稀疏,最分散的省份,云南和西藏是全國貧困空間分布較為集中的區(qū)域,城鎮(zhèn)化發(fā)展的進(jìn)程較為緩慢。

表4 西部地區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展水平分類情況

第一,高水平發(fā)展地區(qū)。主要區(qū)域有內(nèi)蒙古自治區(qū)。2012年內(nèi)蒙古自治區(qū)城鎮(zhèn)化率分別為57.74%高于全國城鎮(zhèn)化水平52.57%,2010年之前內(nèi)蒙古自治區(qū)的城鎮(zhèn)化率的增速比較慢,近五年來內(nèi)蒙古充分發(fā)利用自身的的發(fā)展優(yōu)勢(shì),大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè),大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展,并加大城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資,實(shí)施游牧民定居工程。

第二,較高水平發(fā)展地區(qū)。這主要區(qū)域有新疆和青海。西部民族地區(qū)中,新疆和青海地處西北,坐擁豐富的自然資源和獨(dú)特的人文地理資源,經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,2012年新疆維吾爾自治區(qū)生產(chǎn)總值發(fā)展速度高于全國4.2個(gè)百分點(diǎn),二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好,同期對(duì)外貿(mào)易增速高于全國4.1個(gè)百分點(diǎn),投資增速位居全國第一,城鎮(zhèn)化發(fā)展速度較快,城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)速度較快,因此,新疆在城鄉(xiāng)收入比指標(biāo)的份上是高于其他西部民族地區(qū)的,在社保覆蓋率上也是位居前列。其他測(cè)評(píng)指標(biāo)上也具有比較相對(duì)優(yōu)勢(shì),人均城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資都列西部民族地區(qū)前列。青海利用自身的資源發(fā)展特色產(chǎn)業(yè),積極推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)。

第三,中等水平地區(qū)。主要區(qū)域有廣西壯族自治區(qū)和貴州省。廣西壯族自治區(qū)位于我國華南地區(qū),擁有豐富的海洋資源,貴州省位于我國西南地區(qū),兩省都擁有豐富的旅游資源和人文地理資源。兩省人口稀少且分布不均勻。在城市人口密度指標(biāo)評(píng)分上,得分都比較低,人口集中程度較低成為制約這些地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展的重要因素。

第四,較低水平地區(qū)。主要區(qū)域有寧夏回族自治區(qū)。寧夏回族自治區(qū)地處西北,坐擁豐富的自然資源和獨(dú)特的人文地理資源,資源可利用率較低,二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度比較慢,人口稀少且分布分散、不均勻。

第五,低水平地區(qū)。這主要區(qū)域有云南、西藏自治區(qū)。云南省、西藏自治區(qū)坐落于我國西南,其人口城鎮(zhèn)化發(fā)展水平和發(fā)展速度在全國來說都是最低的,這與其獨(dú)特的地理位置、人口構(gòu)成、民風(fēng)風(fēng)俗有著正向關(guān)系。在城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中,云南和西藏兩個(gè)地區(qū)注重資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù),在單位產(chǎn)值電耗指標(biāo)得分上位列第一位。

四、西部民族省區(qū)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略途徑

1、充分認(rèn)識(shí)民族地區(qū)異質(zhì)性

西部民族地區(qū)的城鎮(zhèn)化建設(shè)應(yīng)根據(jù)地區(qū)實(shí)際情況有步驟、有計(jì)劃,有重點(diǎn)的推進(jìn)。根據(jù)西部民族地區(qū)的內(nèi)部自然條件和社會(huì)條件以及各個(gè)地區(qū)的城鎮(zhèn)化發(fā)展的現(xiàn)狀來看,大致可分為四大類。

一是內(nèi)蒙古自治區(qū)和寧夏自治區(qū)。這類地區(qū)主要的問題的是,土壤沙化面積逐漸擴(kuò)大,水土流失現(xiàn)象嚴(yán)重,氣候干旱的趨勢(shì)日益擴(kuò)張。2013年,內(nèi)蒙古的城鎮(zhèn)化率是西部民族地區(qū)最高58.71,寧夏的城鎮(zhèn)化率:52.01。城鎮(zhèn)化發(fā)展的方向?yàn)椋喉憫?yīng)國家的退耕還林(草)的政策,治理水土流失,促使本地區(qū)人口向鄰近的關(guān)中平原、河西走廊等自然條件和經(jīng)濟(jì)、社會(huì)較為發(fā)展的地區(qū)轉(zhuǎn)移,同時(shí)要增加和擴(kuò)大這些區(qū)域的小城鎮(zhèn)數(shù)量和規(guī)模,同時(shí)完善呼和浩特等中心省會(huì)大城市的基礎(chǔ)的建設(shè),適度擴(kuò)大這些城市人口數(shù)量。

二是新疆自治區(qū)。這類地區(qū)的主要問題:氣候極為干旱、土地沙漠化、水質(zhì)鹽化嚴(yán)重、水土流失等。2013年,新疆的城市化率為44.47,城鎮(zhèn)化發(fā)展的方向?yàn)椋河捎谛陆厥獾臍夂驐l件形成了一塊“綠洲經(jīng)濟(jì)”,增加城鎮(zhèn)數(shù)量和人口數(shù)量,完善烏魯木齊、喀什石河子等區(qū)域中心城市智能的建設(shè),有效的利用南疆和北疆兩個(gè)城市群。

三是云南省、貴州省、廣西自治區(qū),這類地區(qū)的主要問題:水資源的缺乏,地形起伏較大,交通不便利等問題。2013年,城鎮(zhèn)化率分別為:40.48、37.83、44.81。城鎮(zhèn)化發(fā)展的方向?yàn)椋阂廊皇且劳行〕擎?zhèn)的發(fā)展,增加小城鎮(zhèn)數(shù)量,由于地形原因,人口必須在小范圍內(nèi)聚集,這樣有利于交通等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè),節(jié)約了大量社會(huì)成本,沿交通線重點(diǎn)發(fā)展貴陽、昆明、南寧、桂林、柳州、六盤水等區(qū)域大中城市。

四是青海省和西藏自治區(qū)。這類地區(qū)的主要問題是生態(tài)系統(tǒng)的脆弱,平均海拔在4000米以上,人口密度極為稀疏等問題。2013年,城鎮(zhèn)化率分別為48.51、%23.7%。今后城鎮(zhèn)發(fā)展的方向?yàn)椋簢@“一江三河”,依托格爾木地區(qū),適宜增加小城鎮(zhèn)的數(shù)量,聚集人口,完善和擴(kuò)充拉薩、西寧、格爾木等城市的基礎(chǔ)設(shè)施和規(guī)模。

2、完善城鎮(zhèn)體系規(guī)劃設(shè)計(jì)

西部民族省區(qū)發(fā)展新型城鎮(zhèn)化應(yīng)堅(jiān)持走大中小城市共同協(xié)調(diào)發(fā)展的模式,以市場(chǎng)機(jī)制為原則,立足于西部民族地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為落后的現(xiàn)實(shí),按照城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的“點(diǎn)—線—面”原則,建立和完善“點(diǎn)(中心大城市)—線(中等城市)—面(小城鎮(zhèn))”的城鎮(zhèn)發(fā)展體系開發(fā)模式。

3、因地制宜制定發(fā)展模式

第一,功能輻射型發(fā)展模式。通過科學(xué)合理的規(guī)劃安排,認(rèn)清區(qū)域發(fā)展的現(xiàn)實(shí)情況,然后對(duì)于區(qū)域內(nèi)的城鎮(zhèn)進(jìn)行客觀的評(píng)估,統(tǒng)籌安排,做出合理的排序,確定優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)城鎮(zhèn),培育出來的重點(diǎn)城鎮(zhèn)成為該區(qū)域的增長(zhǎng)極點(diǎn),帶動(dòng)周圍乃至整個(gè)區(qū)域的發(fā)展。

第二,產(chǎn)業(yè)開發(fā)型發(fā)展模式。在西部民族省區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)中,一類是依靠本區(qū)域的自然資源開發(fā)成為了資源型城鎮(zhèn),另一類是以依托鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)為龍頭而發(fā)展形成的不同規(guī)模的城鎮(zhèn)。在推進(jìn)產(chǎn)業(yè)開發(fā)型城鎮(zhèn)模型時(shí),首先要發(fā)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè),隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展模式進(jìn)行轉(zhuǎn)型,首先要引入市場(chǎng)機(jī)制,淘汰過剩產(chǎn)能,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)實(shí)施有效的企業(yè)兼并和重組等手段來實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型;另一方面,大力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),大力提高農(nóng)業(yè)效率,增加農(nóng)民收入,完善農(nóng)村社保體系,使農(nóng)民從土地上解放出來,成為發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè)的后備軍。引導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)在空間上的聚集,這樣有利于發(fā)展對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)合理的規(guī)劃,完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套服務(wù)體系的建成,使鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的集中和規(guī)模生產(chǎn),形成新的區(qū)域增長(zhǎng)中心城鎮(zhèn)。

第三,市場(chǎng)主導(dǎo)型發(fā)展模式。西部民族省區(qū)城鎮(zhèn)化的初始發(fā)展多是因?yàn)樯唐焚Q(mào)易。小城鎮(zhèn)處于我國城鄉(xiāng)結(jié)合的緩沖地帶,具有一定的市場(chǎng)開發(fā)作用。

第四,生態(tài)建設(shè)型發(fā)展模式。由于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的引導(dǎo),城鄉(xiāng)差距日益明顯,很多城鎮(zhèn)趨于利益的迫使盲目的聚集,包括城鎮(zhèn)人口的聚集和工業(yè)產(chǎn)業(yè)的聚集,從此“城市病”在城鎮(zhèn)生根發(fā)芽,城鎮(zhèn)的生態(tài)環(huán)境遭到破壞。

第五,文化保護(hù)型發(fā)展模式。西部民族地區(qū)文化底蘊(yùn)豐富,歷史悠久,如云南的麗江古城,西藏的布達(dá)拉宮等等都被列為世界文化遺產(chǎn),還有30多座我國歷史文化名城。對(duì)于這類城市的發(fā)展,可以不斷挖掘文化產(chǎn)業(yè)價(jià)值,通過打造文化產(chǎn)業(yè)鏈條來推進(jìn)城鎮(zhèn)化建設(shè)。

4、構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)支撐體系

西部民族省區(qū)地域遼闊,自然條件復(fù)雜,不同地區(qū)間稟賦異質(zhì)性較為明顯,因此,各地區(qū)在推進(jìn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程中,發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)也存在一定差異。擁有13個(gè)主體民族的新疆維吾爾自治區(qū)特有的地理環(huán)境使其擁有多種多樣的民族文化,形成了獨(dú)具特色的文化資源,可以通過深挖其文化資源價(jià)值,積極發(fā)展文化產(chǎn)業(yè);特殊的光熱資源與氣候條件為新疆創(chuàng)造了名特優(yōu)林果資源,在林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展上,可以重點(diǎn)發(fā)展庫爾勒的香梨、莎車的巴旦杏、阿克蘇的黑桃、吐魯番的葡萄、哈密的大棗、皮山的石榴等果品,打造果品深加工產(chǎn)業(yè)鏈條,最大限度挖掘其價(jià)值。內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有豐富的農(nóng)畜產(chǎn)品資源,可以重點(diǎn)發(fā)展乳制品、牛羊肉加工業(yè);在稀土資源上,可以通過優(yōu)化稀土產(chǎn)業(yè)布局,建設(shè)新型生產(chǎn)線,重點(diǎn)發(fā)展稀土產(chǎn)品,發(fā)展新型稀土功能材料;在鋼鐵產(chǎn)業(yè)上,以包鋼為龍頭,重點(diǎn)發(fā)展無縫管、鍋爐管、裂化管、軌梁等高新技術(shù)產(chǎn)品;鑒于內(nèi)蒙古特有的草原文化,可以藉此深挖草原生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。特殊的自然地理?xiàng)l件使得西藏自治區(qū)的松茸、藏紅花、黑青稞、藏香豬、牦牛等物種豐富,天然飲用水市場(chǎng)潛在價(jià)值巨大。因此,在培育特色產(chǎn)業(yè)上,西藏針對(duì)上述資源,可以重點(diǎn)發(fā)展特色農(nóng)牧業(yè)、藏醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)與水制品加工業(yè)。廣西壯族自治區(qū)瀕臨北部灣的地理優(yōu)勢(shì),相比西部其他民族地區(qū),其具有發(fā)展?jié)O業(yè)產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì);此外,廣西作為我國最大的甘蔗主產(chǎn)區(qū),產(chǎn)糖量居全國第一,作為我國最大的木薯種植地區(qū),木薯產(chǎn)業(yè)也成為廣西可以發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè);廣西的香蕉、荔枝、龍眼、芒果等亞熱帶水果也具有廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景。寧夏回族自治區(qū)獨(dú)特的氣候資源與土壤環(huán)境為枸杞的生長(zhǎng)創(chuàng)造了極為合適的條件,枸杞作為寧夏最具開發(fā)價(jià)值和市場(chǎng)前景的特色產(chǎn)品,枸杞膠囊、枸杞酒、枸杞豆奶、枸杞籽油等特色產(chǎn)品在全國已經(jīng)具有知名度,將來可以向醫(yī)藥保健品方向進(jìn)一步發(fā)展;寧夏作為我國穆斯林主要集聚區(qū),其清真食品產(chǎn)業(yè)也已具有一定規(guī)模,未來市場(chǎng)潛力巨大。貴州作為西部地區(qū)少數(shù)民族集聚區(qū)與革命老區(qū),一方面可以發(fā)展旅游文化產(chǎn)業(yè),一方面還可以繼續(xù)將以酒為主的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)向規(guī)模化、集約化、綠色化方向發(fā)展。此外,貴州的苗藥產(chǎn)業(yè)也是可以進(jìn)一步發(fā)展的特色產(chǎn)業(yè)。作為傳統(tǒng)煙草產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省,云南省在特色產(chǎn)業(yè)培育上,一是繼續(xù)鞏固提升煙草產(chǎn)業(yè),加強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā),進(jìn)一步提升云煙在國內(nèi)外市場(chǎng)的知名度與競(jìng)爭(zhēng)力;作為旅游資源極為豐富的省域,加大對(duì)優(yōu)質(zhì)旅游資源的開發(fā),提升旅游資源質(zhì)量,增強(qiáng)旅游資源的可持續(xù)性,有效整合生態(tài)旅游、綠色旅游與高端休假旅游是未來云南省發(fā)展特色旅游業(yè)的重點(diǎn);大力培育生物制藥、花卉種植、香精香料等新興生物產(chǎn)業(yè)體系也可以作為云南省特色產(chǎn)業(yè)體系的重要組成部分。青海省鹽湖類礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量十分豐富,湖鹽、硼、鋰等10種礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量位居我國第一位,是我國重要的無機(jī)鹽資源基地,現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)各類礦產(chǎn)127種,礦產(chǎn)總類87個(gè),礦產(chǎn)保有儲(chǔ)量潛在價(jià)值17萬億元。因此,青海省完全可以打造以礦產(chǎn)資源開采、加工、銷售為一體的特色礦產(chǎn)資源產(chǎn)業(yè)體系。

5、加快推進(jìn)生態(tài)城鎮(zhèn)建設(shè)

推進(jìn)生態(tài)城鎮(zhèn)建設(shè),一要加強(qiáng)對(duì)居民環(huán)保意識(shí)的培育。在進(jìn)行城鎮(zhèn)規(guī)劃的過程中,要本著促進(jìn)生產(chǎn),生活便捷的原則進(jìn)行功能劃分,城鎮(zhèn)內(nèi)部的各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng),城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)建設(shè)與城鎮(zhèn)環(huán)境保持良好、協(xié)調(diào)發(fā)展。重視城鎮(zhèn)生活環(huán)境的營(yíng)造,及時(shí)進(jìn)行垃圾分類處理、污水處理,有效實(shí)施和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì);二要大力實(shí)施城鎮(zhèn)環(huán)境工程。根據(jù)城鎮(zhèn)化發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求,遵循城鎮(zhèn)的地理特點(diǎn),科學(xué)的規(guī)劃和設(shè)置住宅區(qū),工業(yè)區(qū),從而實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)人口,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、用地結(jié)構(gòu),科技結(jié)構(gòu)與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展,擴(kuò)大城鎮(zhèn)的綠化覆蓋面積目的為增強(qiáng)城鎮(zhèn)神態(tài)的自我控制和自我調(diào)節(jié)作用,珍惜和充分利用每一寸城鎮(zhèn)土地,建理、完善和保護(hù)城鎮(zhèn)供水體系,規(guī)劃好城鎮(zhèn)林地和農(nóng)地,不斷的擴(kuò)大綠化面積,以提高城鎮(zhèn)環(huán)境質(zhì)量提,保證西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)的質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展;三要優(yōu)化城鎮(zhèn)布局結(jié)構(gòu)。在城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的制定中,科學(xué)合理的布局城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)布局和公路交通布局,確保城鎮(zhèn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)暢通運(yùn)作,高效率。西部民族地區(qū)的生態(tài)城鎮(zhèn)的建設(shè),要以可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和可持續(xù)的生態(tài)環(huán)境相結(jié)合協(xié)調(diào)發(fā)展環(huán)境為基礎(chǔ),改變傳統(tǒng)的粗放的“三高”的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和消費(fèi)模式,以科學(xué)合理的經(jīng)營(yíng)方式管理好目前區(qū)域現(xiàn)有的自然資源,降低成本,結(jié)合當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況,選擇和應(yīng)用清潔能源,為西部城鎮(zhèn)化建設(shè)營(yíng)造一個(gè)良好的發(fā)展環(huán)境。

[1]趙曦:中國西部大開發(fā)戰(zhàn)略前沿研究報(bào)告[M].西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2010.

[2]趙曦、劉慧玲:西部開發(fā)的文化制約與文化建設(shè)[J].經(jīng)濟(jì)問題探索,2008(3).

[3]石顯濤:關(guān)于小城鎮(zhèn)建設(shè)的作用的分析和研究[J].城市建設(shè)理論研究,2013(12).

[4]章婷、黃薇:市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下西部民族地區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展研究現(xiàn)狀[J].致富時(shí)代(下半月),2012(2).

[5]付聘聘:新疆特色城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略研究[D].石河子大學(xué),2010.

[6]易大東:科學(xué)發(fā)展觀視野下黨對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略思想的新發(fā)展[D].湘潭大學(xué),2012.

[7]黎明:城鎮(zhèn)化:西部民族地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略研究[J].農(nóng)村經(jīng)濟(jì),2004(9).

[8]高德勝、金哈斯:西部少數(shù)民族地區(qū)人口城鎮(zhèn)化的現(xiàn)實(shí)分析及其出路[J].學(xué)理論,2011(33).

[9]向堃:民族地區(qū)可持續(xù)城鎮(zhèn)化模式研究[D].中南民族大學(xué),2012.

[10]馬艷:少數(shù)民族地區(qū)城鎮(zhèn)化建設(shè)淺析[J].人民論壇,2015(11).

[11]王守智:熱問題的冷思考——關(guān)于我國城鎮(zhèn)化道路的反思與探索[J].東方論壇,2014(8).

(責(zé)任編輯:楊青)