基于DPSIR模型的天津農業可持續發展評價分析

陳 瓊,張 蕾,李 瑾

(天津市農村經濟與區劃研究所,天津 300192)

基于DPSIR模型的天津農業可持續發展評價分析

陳 瓊,張 蕾,李 瑾

(天津市農村經濟與區劃研究所,天津 300192)

基于DPSIR模型,從驅動力、壓力、狀態、影響和響應5個方面構建天津農業可持續發展的指標體系,并運用主成分分析法對2007—2013年天津農業可持續發展水平進行綜合評價。評價結果顯示,天津農業可持續發展能力綜合得分逐年增加,從2007年的-1.0927增至2013年的1.1343,天津農業可持續發展水平總體上呈明顯穩步上升趨勢。然而,天津農業可持續發展的5個子系統發展尚不均衡,其中天津市農業系統發展所承受的壓力在逐漸減小,從而對天津農業可持續發展的阻礙也較小;天津市農村社會經濟發展水平穩步提升,城鎮化速度加快,經濟規模日益壯大,促進天津市農業可持續能力良性發展;天津市農業系統下社會、資源與環境等狀態子系統發展良好;天津農業的響應子系統制約了天津農業可持續發展,應采取相應措施,促進并實現天津農業的可持續發展。總體而言,近年來天津市農業可持續發展水平雖呈逐年上升態勢,但仍存在很大的提升空間。

農業可持續發展;DPSIR模型;評價指標體系;天津

天津現代都市型農業經過十余年的發展取得了巨大成就。然而,隨著人口的增長、城鎮化進程的加快,出現了耕地面積減少、質量下降、地下水超采、農業生態環境惡化等制約農業可持續發展的問題。大力推動農業可持續發展,既是轉變農業發展方式、建設現代農業的必然要求,也是實現“五位一體”戰略布局、建設美麗鄉村的必然選擇。2015年中央一號文件圍繞建設現代農業、加快轉變農業發展方式明確提出注重可持續的集約發展。在此背景下,協調好人口、資源、環境和發展的關系,走農業可持續發展的道路,是天津農業發展的現實戰略選擇。因此,對天津農業可持續發展水平進行考量和綜合評價十分必要。本研究在總結借鑒國內關于農業可持續發展研究成果的基礎上[1-15],對天津市2007年以來農業可持續發展能力及其制約因素進行定量分析,以期更好的掌握天津農業可持續發展現狀與變化趨勢,為有關部門今后制定天津農業可持續發展相關政策提供依據。

1 基于DPSIR模型的天津農業可持續發展評價指標體系構建

DPSIR概念模型[1](驅動力-壓力-狀態-影響-響應,Driving force- Pressure- State-Impact- Response)涉及經濟、社會、自然、資源、環境等要素,能夠描述農業系統中各影響因素的作用過程以及彼此間復雜的因果關系,為本文提供了較好的研究思路和分析框架。

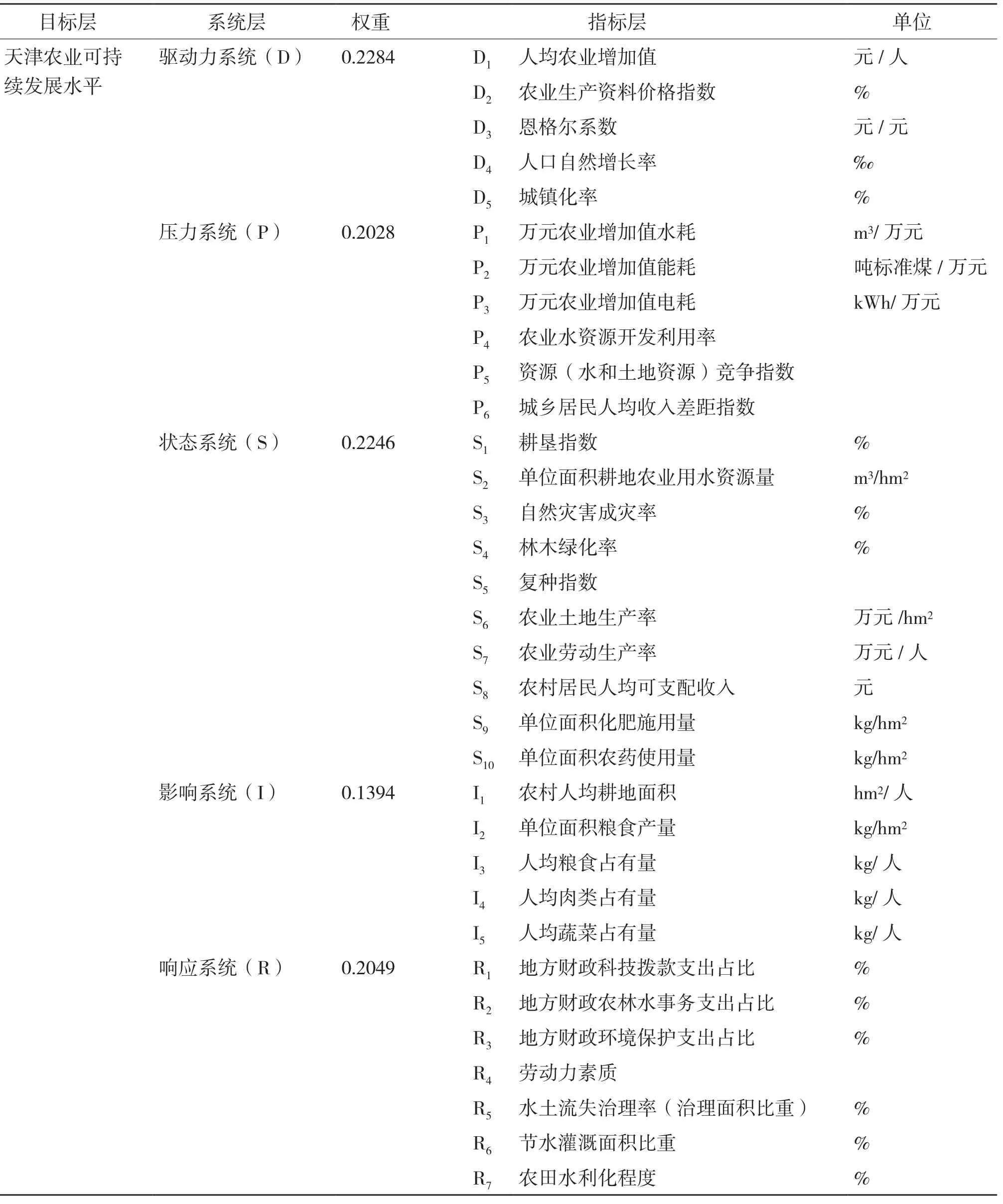

在遵循科學性和實用性相統一、系統性與層次性相統一、完備性和獨立性相統一、動態性與穩定性相統一的四大基本原則的基礎上,運用DPSIR模型原理采用自上而下、逐層分解的方法,從3個層次對天津市農業可持續發展水平建立評價指標體系。其中,第一層次(目標層)為需要綜合評價的天津農業可持續發展水平;第二層次(系統層)由DPSIR框架的驅動力(D)、壓力(P)、狀態(S)、影響(I)和響應(R)五大系統組成;第三層次(指標層)由33項基礎指標構成。該指標體系涵蓋了資源、環境、人口、經濟和社會等各個方面,既符合國務院頒布的《全國農業可持續發展規劃(2015-2030年)》中的指導要求,又充分考慮了天津市農業的發展現狀,能夠對其可持續發展情況進行科學評價。本研究最終所構建的天津農業可持續發展評價指標體系及其權重情況如表1所示。

1.1 驅動力系統指標

在DPSIR概念模型中,“驅動力”是指造成農業系統發生變化的根本力量和原因,是分析天津農業可持續發展的主導驅動因子。主要包括人口增長、城鎮化、市場變化、經濟增長等經濟和社會驅動力。人口增長會帶來農產品消費需求的增加。城鎮化的快速發展會大量占用農業用地。農業生產資料和農產品市場價格的變化等市場因素直接影響農業收益,從而會引起農業生產結構和生產規模的變化。綜上分析,就對農業系統可能的影響程度看,本研究選用的經濟驅動力指標包括人均農業GDP、農業生產資料價格指數;社會驅動力指標包括恩格爾系數、人口自然增長率和城鎮化率。

1.2 壓力系統指標

由上述各種經濟社會驅動力對天津農業可持續發展造成的壓力一方面表現為資源、能源的消耗強度所造成的對資源、環境以及生態建設等系統的阻礙力與影響,可選擇萬元農業增加值能耗、萬元農業增加值電耗、萬元農業增加值水耗、水資源開發利用率等指標來反映;另一方面也表現在其他經濟活動如二、三產業的快速增長直接或間接的對農業資源造成競爭,尤其是在水土資源和勞動力資源利用上與農業競爭,這種競爭強度可選擇土地競爭指數、水資源競爭指數來反映。同樣,農村勞動力更容易被遠高于農業生產收益的二、三產業工資水平吸引,由此,二、三產業對農村勞動力資源的競爭強度可選擇城鄉居民人均收入差距指數來反映。其中,資源競爭指數是指單位資源(包括水資源和土地資源)工農業產值間的比值;城鄉居民收入差距指數用城鎮居民可支配收入與農村居民人均可支配收入之比來表示。

1.3 狀態系統指標

狀態是指農業系統在各種驅動力和壓力共同作用下所呈現的現實狀況。農業資源狀態、農業生產效率和管理水平、農民生活水平和農業生態環境狀況等方面能充分描述和反映天津農業系統的狀態。其中,農業資源狀態選擇耕墾指數(耕地面積/土地面積)、單位面積耕地農業用水資源量、自然災害成災率、林木綠化率(年末實有林地面積和果園面積之和與全市土地面積之比)等指標表示;用復種指數、農業土地生產率(單位耕地面積種植業總產值)、農業勞動生產率(單位農業勞動力農業總產值)等指標來表示農業生產效率和管理水平;用農村人均可支配收入表示農民生活水平;用單位面積農藥、化肥承載量指標來表示農業系統環境現狀。

1.4 影響系統指標

人類的生產生活與農業系統的狀態密不可分,農業系統狀態的不斷變化會對人類生產生活和社會經濟的諸多方面產生影響,如對農業生態系統的結構及其生產能力、水和土地等自然資源質量、農產品的數量和質量以及人類健康造成影響[2]。單位面積糧食產量、農村人均耕地面積、人均糧食占有量、人均肉類占有量、人均蔬菜占有量等常見指標能夠體現這些變化和影響。

1.5 響應系統指標

響應過程則是為實現農業系統的可持續發展人類必須調整自身行為并采取制定積極政策以促進可持續發展進程,現實中往往通過加大農業投資強度、加大農業科研的投入、制定科技支持和環境政策等來實現。本研究用科技經費占比(地方財政科技撥款占財政支出比重)來反映社會在科技上對農業的支持程度,用環境支出占比(地方財政環境保護支出占財政支出比重)來反映對環境保護的重視程度,用支援農業建設資金占財政支出的比重來反映農業投資水平(地方財政農林水事務支出占財政支出的比重),選擇每百個農村勞動力中擁有高中及以上學歷從業人員數來表示農村勞動力素質,用節水灌溉面積比重、農田水利化程度(即有效灌溉面積比重=有效灌溉面積/耕地面積)、水土流失治理面積比重反映政策導向作用。

2 天津農業可持續發展評價方法

2.1 評價方法的選擇

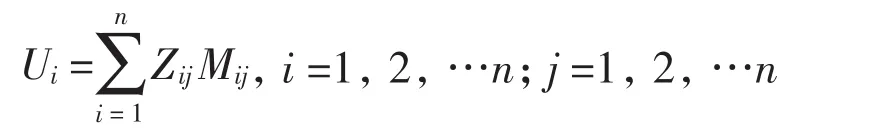

UA=…n;A=D,P,S,I,R式中,Ui是未乘以貢獻率的系統值;Zij為i系統提取的第j個因子與指標的標準化數據;Mij為i系統第j個因子的貢獻率,可由SPSS軟件計算得到;n為i系統提取因子的總個數;UA為所求系統的系統值,也即各系統層i的可持續發展指數,Vi為i系統某一主成分的貢獻率,有多少個主成分就有多少個Vi,要求Vi的累積貢獻率大于85%。

2.2 數據來源與指標標準化

評價指標體系中具體涉及的33個基礎指標7年的原始數據主要是通過查閱2008-2014年《天津市統計年鑒》《天津調查年鑒》《天津科技統計年鑒》以及天津市統計信息網等相關文件所計算整理得到。

為消除量綱的不一致,采用Z-Score法對天津農業可持續發展評價指標體系中的各評價指標的數值進行標準化處理,得到標準值為0,方差為1的無量綱數值。

2.3 綜合評價模型構建

最后,將所得到的各系統值與其相應的權重相乘加總,可計算得到各年份天津農業可持續發展綜合指數(TASDI),即:

式中,天津農業可持續發展綜合指數(TASDI值)的高低反映天津市農業可持續發展的水平高低和能力強弱;Ui為i系統層的系統值,也即各系統可持續發展指數,Wi表示i系統層對目標層的權重(表1)。

表1 天津農業可持續發展評價指標體系及權重

3 天津市農業可持續發展評價結果與綜合分析

3.1 各子系統可持續發展評價結果分析

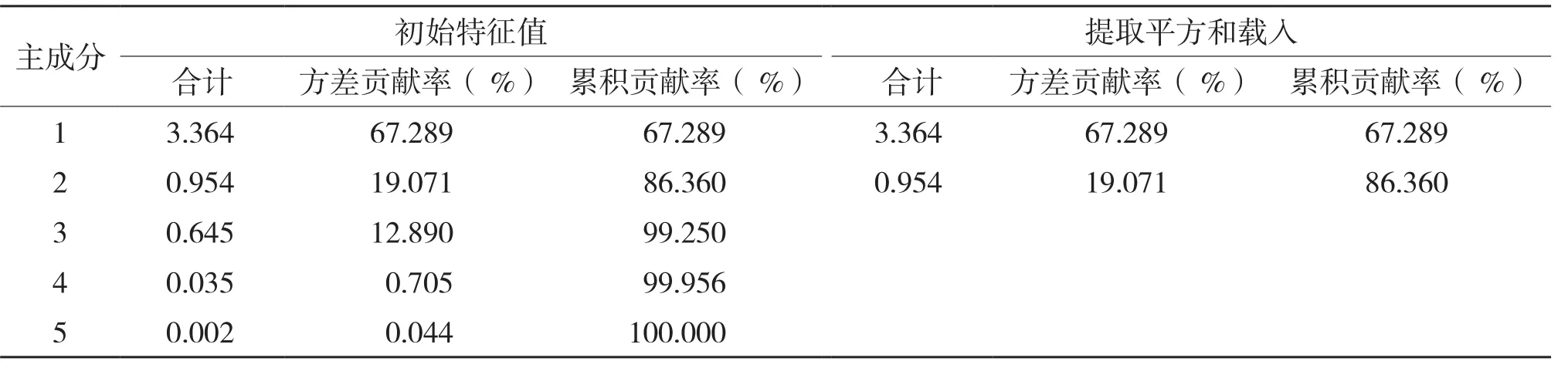

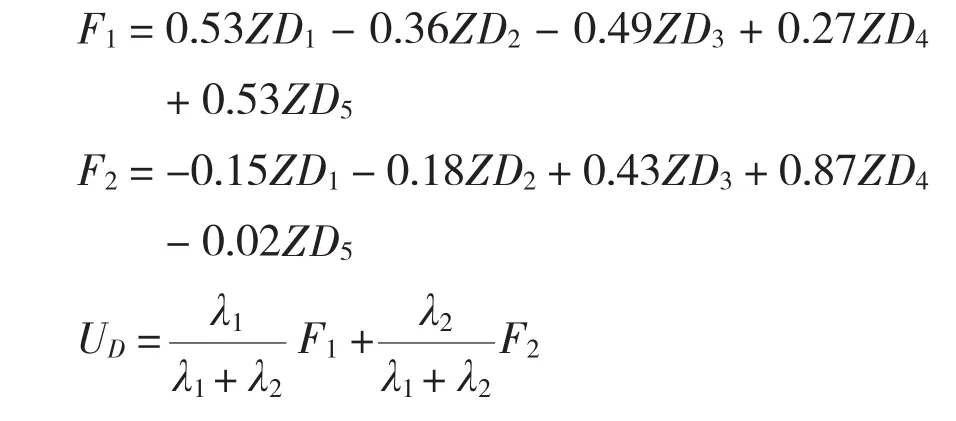

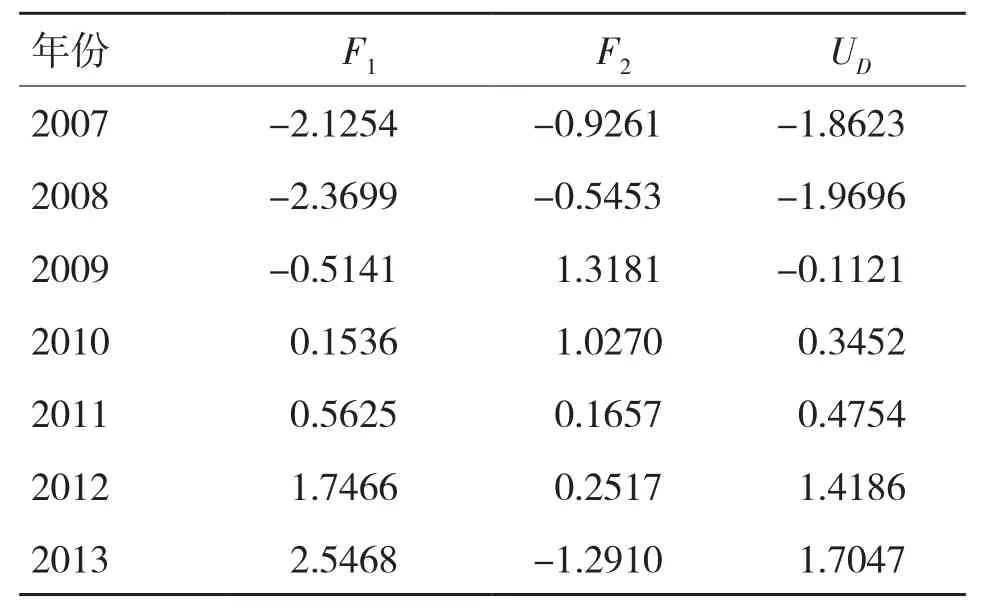

3.1.1 驅動力子系統可持續發展指數(UD)分析 運用SPSS軟件對天津市農業驅動力子系統所包含的5個基礎指標進行主成分分析,結果見表2。

按照貢獻率大于85%的原則,提取2個主成分,總方差貢獻率累計為86.36%。利用主成分載荷矩陣中的數據除以主成分對應的特征值開平方根便得到兩個主成分中每個指標所對應的系數。進而可得到驅動力子系統主成分表達式:

表2 驅動力子系統主成分總方差貢獻率

從表3可以看出,天津市農業驅動力子系統可持續發展值UD從2007年的-1.8623上升至2013年的1.7047,總體呈逐年上升趨勢,表明天津市農業驅動力系統發展良好,促進其可持續能力良性發展。具體而言,驅動力子系統共包括5個基礎指標,主要為經濟類指標,其中人均農業GDP、城鎮化率指標近些年一直快速增長,而恩格爾系數則一直呈下降趨勢,說明天津農村經濟社會發展水平穩步提升,城鎮化快速發展,農業經濟規模日益壯大。

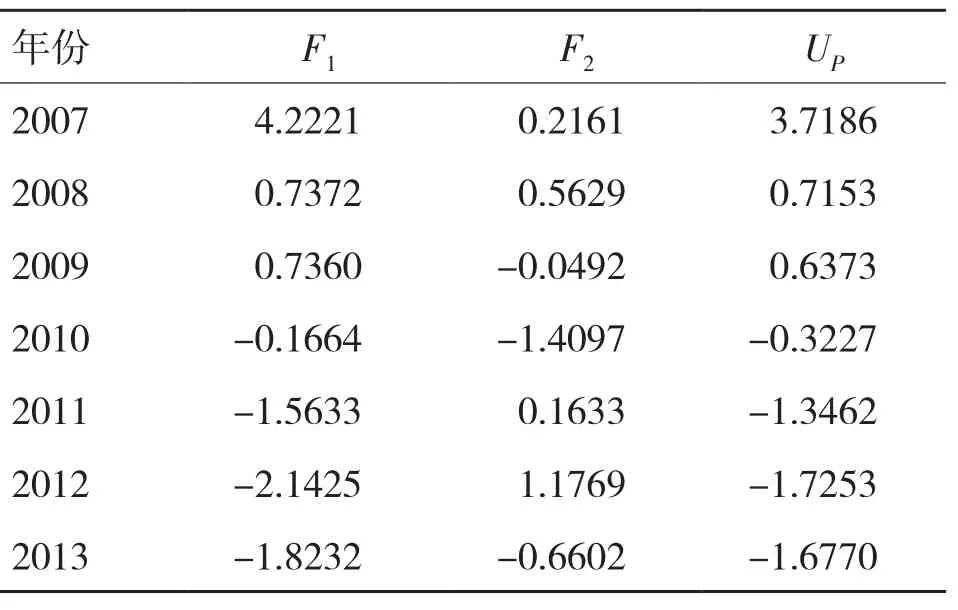

3.1.2 壓力子系統可持續發展指數(UP)分析 對天津農業壓力子系統所包含的6個基礎指標進行主成分分析處理后,共提取2個主成分,其總方差貢獻率累計為92.417%。

表3 驅動力子系統主成分及綜合得分值

表4 壓力子系統主成分及綜合得分值

由表4可知,2007—2013年天津市農業壓力子系統UP值下降趨勢明顯,從2007年的3.7186下降至2013年的-1.677,說明天津市農業系統發展承受的壓力在逐漸減小,從而對天津農業可持續發展的阻礙也較小。具體來看,天津市農業壓力子系統從資源能源消耗強度以及其他行業對農業的資源競爭指數兩個角度選取了6個基礎指標。其中,反映資源能源消耗的萬元農業GDP水耗、電耗和能耗呈逐年下降趨勢,說明天津農業以資源消耗為主的粗放型增長的方式在逐漸改變,而反映二三產業與農業在資源利用上競爭的水土資源競爭指數以及城鄉居民人均收入差距指數有上升趨勢,但幅度不大,因而總體導致了壓力子系統值是呈下降趨勢。

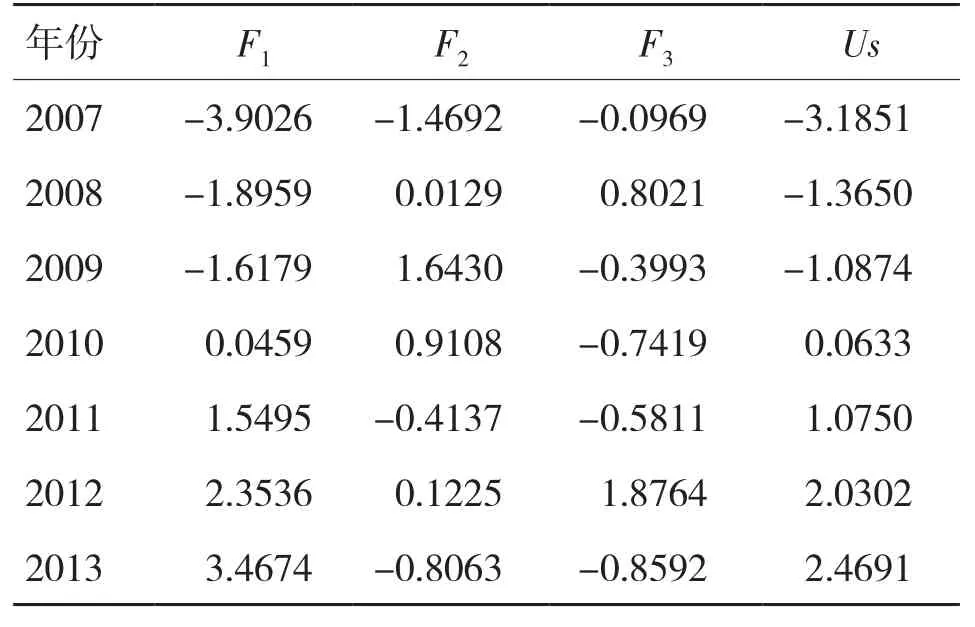

3.1.3 狀態子系統可持續發展指數(US)分析 對天津農業狀態子系統所包含的10個基礎指標進行主成分分析處理,共提取3個主成分,其總方差貢獻率累計為89.176%。

從表5可以看出,2007—2013年期間天津農業狀態子系統可持續發展指數US一直呈增長的趨勢,從2007年的-3.1851上升到2013年的2.4691,表明盡管在現有驅動力與壓力之下,由資源狀態、農業生產效率和管理水平、農業環境狀況等方面所具體表征的天津農業社會、資源與環境等狀態子系統仍有逐漸提高之勢。具體而言,天津農業狀態子系統共有10個基礎指標,其中,反映資源狀態的耕地畝均農業用水資源量、林木綠化率等指標大體呈上升趨勢,反映農業生產效率和管理水平的復種指數、農業土地生產率、農業勞動生產率指標逐年上升,反映農村人口生活水平的農村人均可支配收入指標也快速增長,而反映農業系統環境現狀的單位面積化肥、農藥承載量指標則較為穩定且略有下降的趨勢。天津農業狀態子系統指標值逐年上升正是得益于這些基礎指標,表明在經濟社會快速發展、城市擴張、資源消耗、資源競爭等壓力下,天津市農業系統下社會、資源與環境等狀態子系統發展良好,這與近年來天津市為大力發展現代都市農業制定的各種政策和推行的各種舉措是分不開的。

表5 狀態子系統主成分及綜合得分值

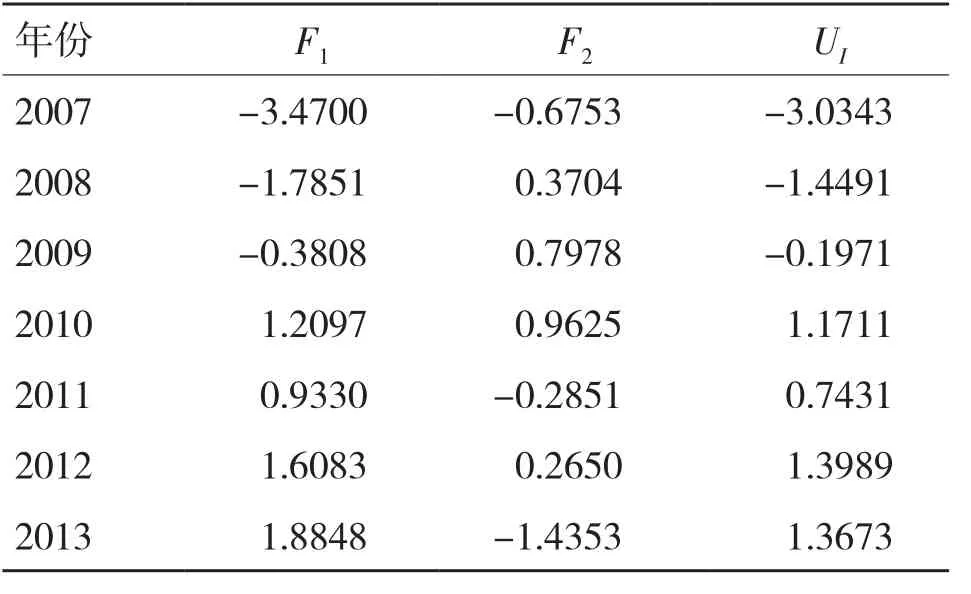

3.1.4 影響子系統可持續發展指數(UI)分析 對天津農業影響子系統所包含的5個基礎指標進行主成分分析處理,共提取2個主成分,其總方差貢獻率累計為93.919%。

從表6可以看出,2007—2013年天津市農業影響子系統可持續發展指數UI呈現持續上升的態勢,從2007年的-3.0343增長至2013年的1.3673,表明天津市農業可持續發展系統狀態對于生態系統和資源環境等方面產生的變更能力相對較強,實現自我修復能力較好[3]。

表6 影響子系統主成分及綜合得分值

表7 響應子系統主成分及綜合得分值

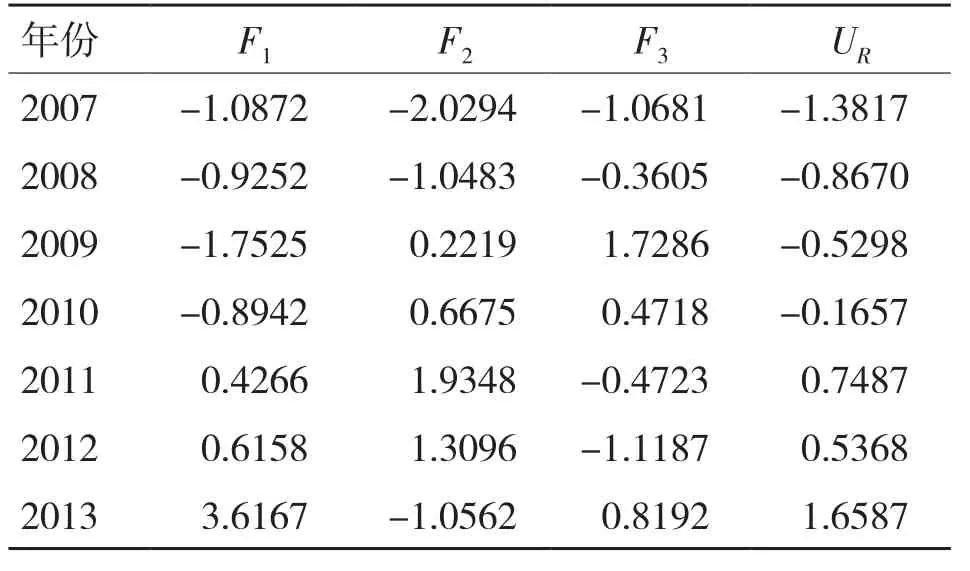

3.1.5 響應子系統可持續發展指數(UR)分析 對天津農業響應子系統所包含的7個基礎指標進行主成分分析處理,共提取3個主成分,其總方差貢獻率累計為91.8%。

從表7可以看出,2007—2013年間天津市農業響應子系統值UR總體呈上升趨勢,從2007年的-1.3817上升至1.6587,表明天津現代都市型農業對于當前經濟社會發展、農業資源消耗浪費、農業生態環境污染等方面的調整能力較強,農業可持續發展對外界的壓力調節機制在逐漸改善。具體而言,天津農業響應子系統所包含的7個基礎指標主要反映天津市在促進農業可持續發展過程中所采取的一些措施,其中水土流失、節水灌溉、農田水利方面取得了階段性成效,2007—2013年間,水土流失治理率逐年上升,節水灌溉面積比重和農田水利化比重也一直上升,近一兩年有所下降。雖然近年來天津市對于農業、科技和環境保護的經費投入顯著增加(科技投入占比、環境支出占比、農業投資水平呈上升趨勢),但比重太小,投入水平明顯不足,還有很大的提升空間。

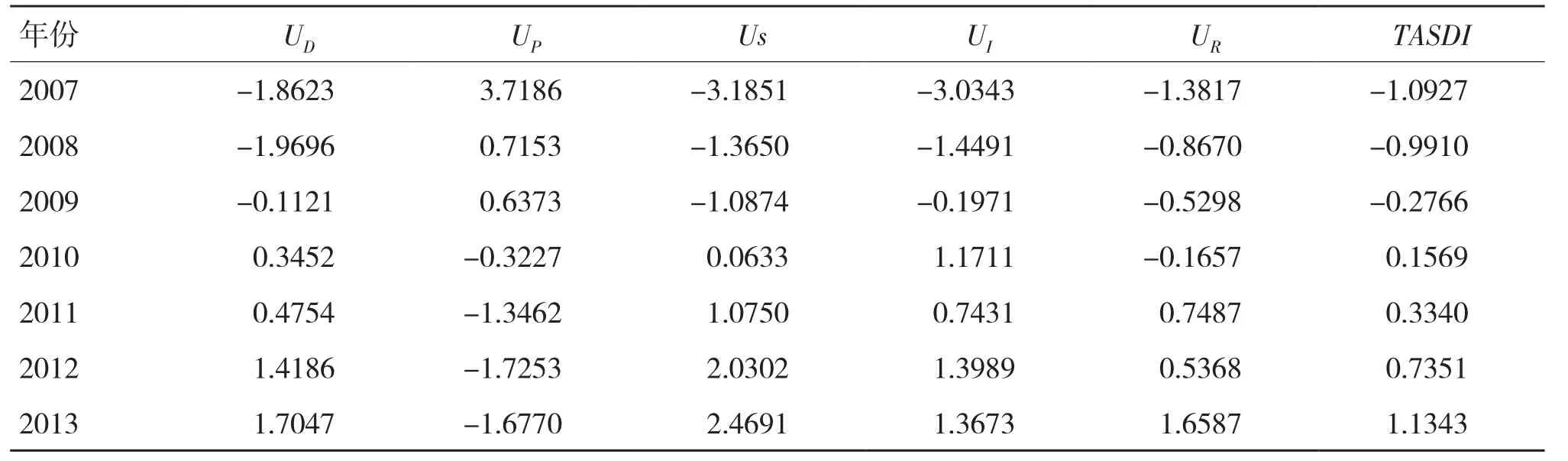

3.2 天津市農業可持續發展水平綜合指數(TASDI)分析

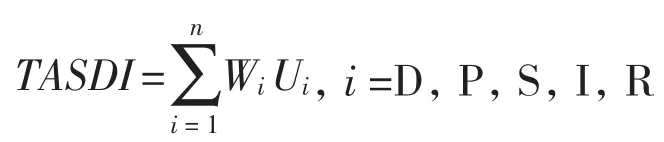

將五大系統的可持續發展值采用線性加權法計算得到天津農業可持續發展水平綜合指數(TASDI)。其中,綜合指數值越小,表明其農業可持續發展水平越低;值越大,表明農業可持續發展水平就越高。計算得到2007—2013年天津市農業可持續發展綜合評價結果見表8和圖1。

表8 天津市農業可持續發展綜合指標及各分指標評價值

圖1 2007—2013年天津市農業可持續發展評價結果趨勢

由于在評價計算過程中對原始數據進行了標準化處理,評價分值的平均值為零,因此評價分值是正值或是負值只是表明它是大于還是小于2007—2013年評價區間的平均值。同時,五系統中若各子系統相對其他子系統的評價分值越大,說明其發展趨勢越好;反之,其發展趨勢越差。

4 結論與建議

總的來看,2007—2013年期間,天津市農業可持續發展能力綜合得分逐年增加,從2007年的-1.0927增加至2013年的1.1343,且是從2010年才開始高于平均值水平,農業可持續發展能力總體有了明顯的提高。從評價得分情況看,在DPSIR模型的5個系統中,發展狀況和趨勢最好的是天津農業狀態子系統,其次是壓力子系統,再者是驅動力子系統,影響子系統排在第4位,響應子系統排在最后。具體而言:一是相較其他子系統,天津農業壓力子系統總體呈穩步下降態勢,表明天津市農業系統發展所承受的壓力在逐漸減小,從而對天津農業可持續發展的阻礙也較小;二是天津市農村社會經濟發展水平穩步提升,城鎮化速度加快,經濟規模日益壯大,使得天津市農業驅動力系統發展良好,促進其可持續能力良性發展;三是天津農業狀態子系統發展總體呈穩步上升趨勢,說明盡管在經濟社會快速發展、城鎮化加快、資源消耗、資源競爭等壓力下,天津市農業系統下社會、資源與環境等狀態子系統發展良好;四是制約天津農業可持續發展的最重要因素是天津農業的響應子系統,表明為實現并促進天津農業的可持續發展,必須采取相應措施,加大農業投資強度和農業科研的投入,轉變農業生產發展方式,集約利用農業資源,保護改善農業生態環境;五是雖然天津農業可持續發展系統的五個子系統發展尚不均衡,但天津農業可持續發展水平總體上呈明顯穩步上升趨勢。

通過對2007—2013年天津農業可持續發展能力的評價分析,天津市農業可持續發展綜合指數總體保持平穩增長,農業可持續發展呈良好態勢,但仍有大幅提升空間。為了實現農業可持續發展,針對天津目前農業可持續發展的實際及資源利用中存在的問題,建議:

首先,需要加強組織領導,強化責任落實,繼續出臺針對天津現代都市型農業發展和生態環境保護的一系列利好政策措施,并建立長效管理機制,在統籌農業生產的同時,需要更加注重農業資源環境保護,切實加大對耕地、水、森林、濕地等資源保護力度,大力發展綠色、生態、循環、節水農業,提高農業資源利用效率和農業生態環境效益。

其次,需要完善監測體系,強化宣傳引導,以生態環境保護、農業減量投入、資源循環利用和農業生態修復為手段,強化科技支撐,加大投入著力推進農業面源污染綜合防治,重點實施八項工程,力爭實現本市“一控兩減三基本”目標,切實改善農村生態環境,不斷提升天津農業可持續發展能力。

最后,以建設天津美麗鄉村為契機,充分挖掘鄉村的生態經濟價值,將生態優勢有效轉化為發展優勢,并將農村節能減排工作納入生態村和新農村建設考核體系;同時培育農村綠色消費觀念,以供給側改革推動農村生態環境治理,為農村生態環境治理提供有力支撐,最終實現農業可持續發展[16-17]。

[1]邵超峰,鞠美庭. 基于DPSIR模型的低碳城市指標體系研究[J]. 生態經濟(學術版),2010(10):95-99.

[2]于伯華,呂昌河. 基于DPSIR概念模型的農業可持續發展宏觀分析[J]. 中國人口·資源與環境,2004,14(5):68-72.

[3]辛嶺,胡志全. 中國農業可持續發展水平評價[J]. 中國農業科技導報,2015(4):135-142.

[4]劉玥,王緒龍. 遼寧省農業可持續發展評價[J]. 江蘇農業科學,2013,41(6):419-421.

[5]山世英. 山東農業可持續發展指標體系及其能力評價[J]. 農業技術經濟,2002(4):47-49.

[6]徐曉紅,王洪麗,張彬,等. 吉林省農業可持續發展評價[J]. 農業科技管理,2015,34(6):54-56,76.

[7]李樹德,李瑾. 天津農業可持續發展能力評價研究[J]. 中國農業資源與區劃,2004,25 (1):33-37.

[8]陳瓊,秦靜,孫國興,等. 天津農業資源可持續利用綜合評價分析[J]. 湖北農業科學,2016 (6):1623-1628.

[9]苑清敏,崔東軍. 基于DPSIR模型的天津可持續發展評價[J]. 商業研究,2013(3):27-32.

[10]劉旭,藺雪芹,王岱,等. 北京市縣域都市農業可持續發展綜合評價研究[J]. 首都師范大學學報(自然科學版),2014(6):75-81.

[11]徐曉紅,王洪麗,張彬,等. 吉林省農業可持續發展評價[J]. 農業科技管理,2015(6):54-56.

[12]葉文輝,陳麗如. 基于DEA方法的農業可持續發展能力評價—— 以云南省為例[J]. 山西大學學報(哲學社會科學版),2016(3):97-103. [13]楊潔. 山西省農業可持續發展綜合評價[J].商,2016(29):297.

[14]常翰思,趙齊,趙邦宏. 河北省農業可持續發展綜合評價[J]. 合作經濟與科技,2016(8):5-7.

[15]張立新,崔麗杰. 山東省農業可持續發展能力評價研究—— 基于非整秩次WRSR[J]. 華東經濟管理,2015(7):14-19.

[16]天津現代都市型農業三年實施規劃(2014—2016)[R]. 天津市農村經濟與區劃研究所,2013.

[17]天津市農業可持續發展規劃(2014—2020年)[R]. 天津市農村經濟與區劃研究所,2014.

(責任編輯 楊賢智)

Evaluation of sustainable development of agriculture in Tianjin by DPSIR model

CHEN Qiong,ZHANG Lei,LI Jin

(Tianjin Institute of Rural Economy and Agricultural Regional Planning,Tianjin 300192,China)

Based on DPSIR model,an assessment indicator evaluation system of sustainable development of agriculture in Tianjin from five aspects (i.e. driving force,pressure,state,impact and response) was established,and principal component analysis was used to assess the level of sustainable development of agriculture in Tianjin from 2007 to 2013. The results show that the score of sustainable development of Tianjin agriculture increases year by year,from -1.092 7 in 2007 to 1.134 3 in 2013,which signifies an obvious steady increase of sustainable development level of Tianjin agriculture as a whole. However,the five subsystems are uneven by developed. The pressure on development of Tianjin agriculture system decreases gradually,which reduces the obstruction to the sustainable development of Tianjin agriculture. The steady development of Tianjin rural society and economy,acceleration of urbanization,and growing economy scale,promote a sound sustainable development of Tianjin agriculture. The state subsystems of society,resource and environment under Tianjin agriculture system develop well. The response subsystem restricts the sustainable development of Tianjin agriculture,and appropriate measures should be taken to promote and achieve sustainable development of Tianjin agriculture. In general,although the level of sustainable development of Tianjin agriculture increases year by year in recent years,there is still needed much improvement.

sustainable development of agriculture;DPSIR model;indicator system;Tianjin

F323.2

A

1004-874X(2017)02-0160-08

2016-12-13

全國農業資源區劃項目(2015);天津市農業科學院院長基金(14015)

陳瓊(1985-),女,博士,助理研究員,E-mail:chenqiong2007@126.com

陳瓊,張蕾,李瑾,等. 基于DPSIR模型的天津農業可持續發展評價分析[J].廣東農業科學,2017,44(2):160-167.