珠三角傳統水鄉村落公共空間研究

楊嬋玉

(廣東水利電力職業技術學院 廣東 廣州)

珠三角傳統水鄉村落公共空間研究

楊嬋玉

(廣東水利電力職業技術學院 廣東 廣州)

通過對珠三角傳統水鄉村落的公共空間的類型及現狀演變的研究,分析傳統公共空間在城鎮化進程中功能演變的動因,提出保護和傳承傳統公共空間的方法和策略。

珠三角水鄉;公共空間;演變

在漫長的農業社會時期,在社會、經濟、文化等多方面相互作用下,位于珠江三角洲沖積平原的番禺、南海、順德、中山等地,因其河涌交錯、水網密布,被稱為嶺南水鄉,形成了具有嶺南人文特色、自然形態與人工聚落環境極為和諧的水鄉聚落景觀。然而珠三角地區恰恰也處于城鎮化高速發展的典型區域,傳統水鄉形態受到了劇烈沖擊,水鄉聚落景觀正面臨多種威脅,風貌和人文特色逐漸被損毀甚至消失,其中河涌、古橋、榕蔭廣場、水埠駁岸等最具嶺南水鄉特色的傳統公共空間,正在經歷功能衰落、消失、轉換的系列演變。如何保護和傳承傳統公共空間的功能及文化內涵,適應現代經濟社會發展的需要,是值得探索的問題。

一、水鄉村落公共空間類型及現狀演變

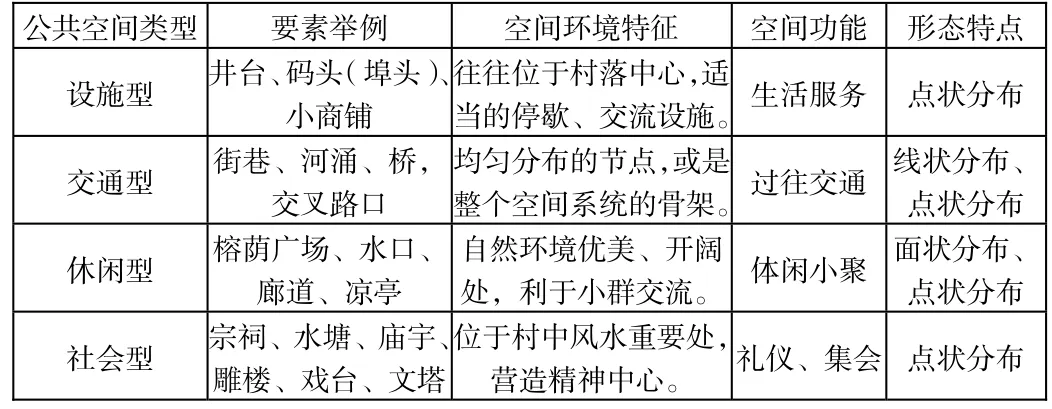

水鄉村落公共空間主要劃分為設施型、交通型、休閑型和社會型四種空間。按照公共空間各要素的形態特點又將其分為點、線、面三種形式,如表1。點狀公共空間的特點是分布廣,數量多,是村民小范圍日常活動最主要的場所,最具有場所精神和生活文化氣息。線狀公共空間則是支撐起整個村莊空間系統的骨架部分。面狀空間是傳統公共空間體系中最重要的元素,在功能上一般都是開展較大型的活動場地。

表1 珠三角水鄉傳統村落公共空間類型及特點

1、設施型公共空間

設施型公共空間多數為點狀分布的村落公共設施,實用功能性強,為村民日常生活中的必需,如井臺、碼頭(埠頭)和駁岸、商業設施等。例如井臺便是村民很要的交往節點空間,是深居的婦女們打水洗衣之余互相交流的重要場所。現代隨著自來水普及到村,傳統村落中的古井大多數已不再作取水、洗衣功能,而是當作展示性文物加以保護起來。

嶺南水鄉的埠頭在古時除了停泊、卸貨、交易、浣洗外,還是舉辦節日活動及日常交往的重要公共空間。如今在珠三角,摩托車、汽車在村中普及,埠頭昔日的傳統功能已經基本消失,少量埠頭仍保留停泊功能外,大多已經廢棄甚至拆除,個別發生了功能轉型,如廣州小洲村內的登瀛碼頭,如今轉變成村內重要的休閑型公共空間,供游人及村民休息交往等活動。

2、交通型公共空間

交通型公共空間主要有街巷、河涌、橋等。河涌是村落重要的線性公共空間,是水運交通的要道,往往也承載其他生活功能,如浣洗、交流,重要節日舉行民俗活動,象端午節的龍舟賽等。街巷則作為水運交通方式的補充,人行交通是其主要功能;其次,沿河的街道往往是流動集市最理想的場所,是提供消遣娛樂兼購物的線性公共空間。水街相依,為村整個空間系統的骨架。[1]如今,陸運交通取代了水運交通,有些河涌甚至干涸或污染嚴重,多數河涌的交通功能已經不復存在,唯有端午賽龍舟的習俗依然在珠三角的河涌傳承了下來。

古橋也是構成水鄉的關鍵要素,是村中水陸交通的重要樞紐,亦是村民休憩、交流的場所。順德的逢簡村大大小小的橋就有30多座,最早的有始建于宋代的明遠橋、巨濟橋,有些橋因其特別的寓意還具有民俗文化功能。隨著水運時代的結束,橋的交通樞紐功能弱化,加上原住村民的日益減少,不斷涌入的外來人口又對古橋這種傳統空間缺乏歸屬感與認同感,橋的文化功能基本消逝。

3、休閑型公共空間

休閑型公共空間主要有水口、榕蔭廣場、村落入口廣場等,此類公共空間的聚集作用強,是村民主要休息、休閑和交流的場所。榕樹作為南方特有的樹種,被普遍運用于村環境的營造上,作為村前、村后、街頭路口、水鄉橋頭的風水樹,成為嶺南水鄉標志性景觀。榕蔭廣場便成為村民們聚集休閑的主要場所,也被村民賦予了許多風俗文化上的功能。如今,水鄉旅游的開發,令村落的一些古樹空間成為各類人群的集聚地,與廣場、碼頭等元素結合成為村內最具活力的公共空間。

4、社會型公共空間

社會型公共空間承擔著村里的有組織活動,主要有宗祠、戲臺等。由血緣派生的“聚族而居”的空間關系,在珠江三角洲水鄉中表現非常明顯。許多水鄉是以一姓或幾姓為主,村落布局首先強調的是宗祠或神廟的位置。宗祠的核心作用,不僅表現在地域上,而且也表現在心理上。凡祭祖、訴訟、喜慶等族中大事均在宗祠里面舉行,可謂村民心目中的中心。[2]宗祠中的公共交往行為帶有明顯的社會性和官方性特征。如今宗祠的功能基本不變,也是傳統村落中保存最完好的公共建筑。

戲臺則是具有民間色彩的社會型公共空間。傳統村落中的民俗活動具有強烈的農耕文化色彩,祈福許愿、節日慶典等主要的主題活動,戲劇表演往往是重要形式。古時規模大些的傳統村落中都有經過專門設計的戲臺,通常位于村頭,并結合牌坊、建筑小品、水口等構成村落的娛樂中心,平時可兼作村民的公共活動場所。但與宗祠中官方性質活動不同,戲臺是民間自發組織的以民俗活動為依托的參與人數眾多的交往空間。[3]由于現代娛樂方式的改變,年輕一代已經對傳統戲劇興趣銳減,戲臺更多的是作為現代各種主題活動的演出場所,有些村落則仍會保留在傳統節慶演出地方戲劇。

城市化的快速發展,區域地位的轉變,令珠三角自改革開放以后發生了翻天覆地變化,很多傳統水鄉村落自然而然地轉變為鎮或城中村,傳統的水運交通轉為陸運交通,還有產業結構逐漸從傳統農業型轉向旅游、租賃、藝術文化等多種產業并存的服務型,傳統公共空間在這種新的發展背景下,呈現出衰落、消失、功能轉換的演變特點。

三、傳統村落公共空間的傳承建議

1、保持并營造自然景觀交往空間。在新村布局規劃和鄉村景觀規劃改造中,應優先考慮鄉村自然生態環境的保持,根據自然環境特征和鄉村發展現狀,結合自然山體、水塘與河流,融入各種人文要素,天人合一,在秩序平衡中尋求適合現代生活的變化,盡可能保持嶺南水鄉的景觀風貌。

2、保持并恢復優秀鄉土建筑交往空間

傳統公共空間要進行修復、改造和再利用。側重對有價值的舊建筑如宗祠、文塔、廟宇等的維護與更新改造,需對道路交叉點、轉折點,人流集散點,廣場,標志性目標等識別性節點進行維護,保留橋、井、牌坊、古樹等標志物,賦予碼頭、河涌、橋等傳統空間新的功能與活力。

3、發掘和保護民俗活動空間

充分挖掘嶺南水鄉的傳統民俗文化,恢復端午龍舟賽、中秋燈會等古老的民間習俗,開辦各種群眾性集市、水上集市等;對年輕群體及外來群體,做好廣泛宣傳及科譜工作,增強其對傳統文化的認同感和歸屬感;對有地域特色的典型的農村習俗活動及農村制度化活動,可以在一定空間范圍內改造成具有觀賞性質的景觀活動進行傳承;重視農村民間藝人、能人工匠的傳承培養,不斷挖掘傳統文化的豐富內涵。

[1]劉其華.嶺南水鄉村落小洲村傳統公共間研究[J].價值工程.2012(1):67-68.

[2]陸琦,潘瑩.嶺南水鄉聚落形態.[J].南方建筑.2009(6):61-67.

[3]徐震.徽州傳統村落交往空間研究[J].中國名城.2013(9):65-69.

TU7

B

1007-6344(2017)02-0094-01

*基金來源:“創新強校工程”人文社科類科研項目《傳統鄉村景觀的保存和改造研究——以珠江三角洲村莊為例》,編號cxr13。