唐人尚黃 盛世氣象

劉繼武

淮南市位于安徽省中部偏北,我國五大水系之一的淮河自西向東橫貫全境。見于唐代茶圣陸羽《茶經(jīng)》中的壽州窯便坐落于此。壽州窯創(chuàng)燒于南北朝中晚期,興于隋,盛于唐,漸衰于五代。其中心窯場主要位于淮南市東部的上窯鎮(zhèn)境內(nèi),此地位于華東腹地,丘陵起伏,植被茂盛,瓷土蘊(yùn)含豐富。丘陵西麓的高塘湖、窯河常年水量豐沛,向北注入淮河,古時的水路交通十分便利。壽州窯便是在這綿延四公里的山坡與河湖之間的狹長地帶,利用當(dāng)?shù)靥赜械呢S富資源,使窯爐之火連續(xù)燃燒了四百余年。

唐時,淮南地界屬壽州所轄,窯以州名亦始于唐。壽州窯在唐代以前采用還原氣氛燒制青瓷,入唐以后燒造技術(shù)進(jìn)步,改以氧化氣氛燒制黃色釉瓷為主,同時兼燒黑釉瓷、醬紅釉瓷。“壽州瓷黃”正是陸羽《茶經(jīng)》對唐代壽州窯最顯著特征的著錄。唐代壽州窯黃釉瓷器品種幾乎涵蓋生活用瓷的各個方面,但其大宗的仍為碗、盞、注子、枕、罐、壺、文具等幾大類。2005年以來,為滿足淮南博物館新館基本陳列重點(diǎn)展示地方文化特色的需要,同時也為流散于各地的壽州窯瓷器能重回故里得到集中研究和展示給廣大觀眾,淮南市博物館集中人力財(cái)力,經(jīng)過十余年的不懈努力,從安徽、江蘇、山東、河南等省的多地市精選征集壽州窯各時期瓷器近300件。筆者在其中遴選部分黃釉瓷精品,以期與大家共賞。

1.黃釉璧形底盞(圖1)

口徑14.8厘米,底徑7.1厘米,高4.4厘米。1984年6月,淮南市孔店鄉(xiāng)鮑莊出土,后征集收藏于淮南市博物館。盞與碗在壽州窯眾多產(chǎn)品中為數(shù)量最大的品種。該盞大口淺腹,玉璧形環(huán)底。胎體較薄,質(zhì)輕,在露胎的足底可見胎色灰白,胎質(zhì)細(xì)膩潤滑,除玉璧形環(huán)底外通體內(nèi)外及璧足內(nèi)底均施黃釉,色如玉米。此盞制胎工藝考究,造型工整,線條簡潔大方,端莊典雅。釉面光滑勻稱,胎釉結(jié)合尚好,只于口沿易磨損處稍有剝釉現(xiàn)象。從釉色統(tǒng)一及盞內(nèi)底部無支釘痕推斷,此盞應(yīng)為在匣缽中單體裝燒而成,其制胎、施釉、裝燒等工藝遠(yuǎn)高于一般壽州窯產(chǎn)品,與同時期的南北方各大名窯同類產(chǎn)品相比較,自有其驕人之處。

2.黃釉印花葵口盞(圖2)

口徑14.9厘米,底徑6.4厘米,高4.1厘米。2012年3月征集于淮南本地。三瓣式敞口,下承三瓣式斜淺腹,餅形足稍外撇。盞內(nèi)依葵口有三道豎凸筋,將內(nèi)壁三等分,對應(yīng)的外壁有三條豎凹痕。內(nèi)腹壁等距模印三朵相同的花卉紋樣,內(nèi)底模印一俯視呈盛開的六瓣花卉紋飾。內(nèi)外通體施黃釉,釉色蠟黃,外足及底無釉露乳白胎,盞內(nèi)模印凹陷處釉層較厚,釉色較深。外腹下部可能因窯溫過高部分釉色偏暗。內(nèi)外均有細(xì)小開片,口沿及出筋處稍有剝釉。壽州窯印花工藝隋代即已成熟,但在唐代瓷盞中運(yùn)用此工藝較為少見。此盞葵口式造型,本身就似一朵盛開的鮮花,加之模印以盛開的花卉紋,使整體更加華麗,影射一種盛唐氣象。

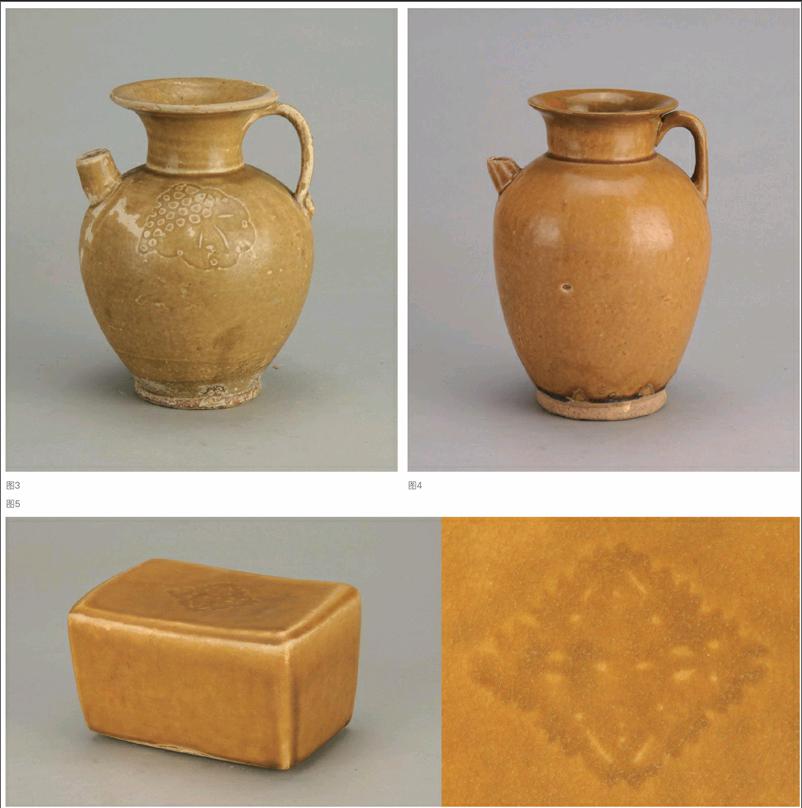

3.黃釉貼花瓷注(圖3)

口徑10.6厘米,底徑8.2厘米,高20厘米。2009年12月征集于合肥。瓷注又稱執(zhí)壺,是壽州窯產(chǎn)品中數(shù)量僅次于碗盞類的一個品種。此器為大喇叭口,長細(xì)頸,頸中微內(nèi)收,圓肩豐滿,腹部渾圓,下腹?jié)u收,餅狀實(shí)足稍外撇。口沿下至上腹豎置一帶狀弓形鋬。與鋬對稱處的肩部外斜向上置一圓形短流。流與鋬之間兩側(cè)的肩與上腹部對稱有兩個貼花裝飾,紋飾為一串顆粒飽滿的葡萄和舒張寬大的葡萄葉,葉中起三道莖脈,紋飾表現(xiàn)自然寫實(shí)。通體施黃釉,腹下及足無釉,露淺灰紅色胎。該瓷注造型飽滿,線條流暢,裝飾紋樣簡約美觀。壽州窯燒制的瓷注形制繁多,釉色亦有多樣。而帶有貼花工藝保存完好的瓷注很少,可見其十分珍貴。

4.黃釉注子(圖4)

口徑10.2厘米,底徑9厘米,高21.8厘米。2011年6月征集于淮南。喇叭口,斜直頸,上大下小,溜肩,肩上斜向上置一七棱短流,流形精致小巧,與流對稱一側(cè)頸與肩之間豎置一條狀弓形鋬,鋬體扁平厚實(shí)。長圓腹,腹下稍收,餅狀實(shí)足。內(nèi)外通體施黃釉,色澤略顯焦黃,釉面厚實(shí),玻璃質(zhì)感較強(qiáng),通體發(fā)色均勻沉穩(wěn)。足底無釉處露乳白胎,質(zhì)細(xì)且密,雖無釉但經(jīng)削修后十分光滑。整體無脫釉現(xiàn)象,說明其燒造溫度高,胎、化妝土、釉結(jié)合致密。壽州窯瓷注應(yīng)從罐壺演化而來,早期的腹部多保留罐壺腹部特點(diǎn),到唐中后期已逐漸變得規(guī)整修長。此件瓷注就是典型的代表,制胎精細(xì)考究。線條簡潔流暢,造型修長工整,各部分比例適中,施釉均勻,發(fā)色純正,雖歷經(jīng)千年,仍如出窯新品。

5.黃釉貼花瓷枕(圖5)

枕面14厘米×10厘米,高8.5厘米。2009年6月于征集淮南。此枕整體近長方體,每兩個相對應(yīng)面的尺寸大體相當(dāng),變化甚微,即俗稱“箱形枕”。造型規(guī)整大方,橫平豎直,轉(zhuǎn)角處略有弧度,枕面微微內(nèi)凹,菱形剪紙貼花置于枕面中央,給予生硬直線條的造型以生機(jī)。除底面裸露外,五面均施黃釉,釉色蠟黃純凈。底無釉,胎色乳白,質(zhì)地細(xì)密,說明用料精細(xì)。該枕造型、釉色、裝飾俱佳,為壽州窯代表性作品。壽州窯唐代瓷枕也是在數(shù)量上僅次于碗盞的品種,與瓷注大體相當(dāng)。但其在形制、釉色裝飾等方面變化最為豐富,是壽州窯產(chǎn)品中制作工藝最考究、最能體現(xiàn)壽州窯燒造工藝水平的一大門類。

6.蠟黃釉瓷枕(圖6)

枕面20厘米×13.6厘米,高7.5厘米。2012年12月征集于銅陵市。此枕前矮后高,前窄后長,前立面平直,后立面外弧,此類造型通稱“箕形枕”。其20厘米的長度是目前可見唐代壽州窯瓷枕中體型最長者。前矮后高的落差使枕面呈一大斜面。四角圓弧,不見棱角,使枕面邊緣線條圓轉(zhuǎn)柔和。枕面及四周立面施蠟黃釉,釉層肥厚,蠟質(zhì)感強(qiáng)而無光澤,釉面手感細(xì)潤,稍有剝釉,底無釉,胎色乳白、細(xì)膩。其整體造型寬大低矮,釉色蠟黃微焦,給人以安逸沉穩(wěn)之感。

7.黃釉雙系大口罐(圖7)

口徑16.1厘米,底徑14.3厘米,高22.6厘米。2010年7月征集于淮南。該罐大口,沿略外撇,短直頸,溜肩,鼓腹,平底餅形足。肩部依頸對稱豎置一對雙股條形系,系形小巧。光亮晶瑩的黃釉施至足上,釉層肥厚,玻璃質(zhì)感極強(qiáng)。底足無釉,胎呈乳白色,質(zhì)細(xì)。此器體形較大,但制作十分考究,造型圓潤飽滿,釉色純正,熱烈喜人。壽州窯產(chǎn)品中因罐類器形普遍較大,及在窯中所處位置的差異,常常會使一件器物在燒制時不同部位受熱不均勻而造成同一器物的不同部位發(fā)色不一致。這件雙系罐雍容大方的造型和純正飽滿的黃釉體現(xiàn)了當(dāng)時壽州窯工匠在制作精品時的高超技藝。

8.黃釉雙系直口罐(圖8)

口徑10厘米,底徑8.7厘米,高16.9厘米。2006年6月征集于合肥。該罐口略外撇,短直頸,斜溜肩,頸肩之間對稱豎置兩半圓形雙股系。長鼓腹,餅形實(shí)足微外撇。足以上及罐內(nèi)均施黃釉,釉層厚而光亮,釉色黃中微焦,積釉處色深近褐。底足無釉露灰白胎。此器整體造型小巧工整,胎體較薄,施釉均勻,光鮮亮麗,毫無損傷。經(jīng)由此器可讓人們改變對壽州窯“粗”“笨”的傳統(tǒng)認(rèn)知,是為壽州窯中的精品。

9.黃釉小喇叭口壺(圖9)

口徑6.2厘米,底徑10.1厘米,高22厘米。1957年淮南市黑泥鄉(xiāng)出土。該壺小喇叭口,口下飾一周凸棱。細(xì)頸內(nèi)凹,平置于肩上,肩較頸外擴(kuò)一周。斜溜肩,長鼓腹,腹下內(nèi)收。平足外撇。器外半施黃釉,釉面光亮。下腹及底足露胎,質(zhì)較粗,色灰中泛黃。壽州窯此類小口細(xì)頸壺多為垂腹,似該器最大腹徑在腹中位置的不多見。小巧纖細(xì)的口頸置于厚重的器身之上,既可限制流量,又可有利于在加蓋、加塞地防止所裝酒類等的揮發(fā)。

10.黃釉四系穿帶壺(圖10)

口徑4.3厘米,底徑10.7厘米,高27.5厘米。2010年1月征集于淮南。圓唇直口短直頸,斜溜肩,長圓腹,餅形實(shí)足。腹部一側(cè)扁平。扁平面兩側(cè)的肩與下腹各橫置兩個對稱的條形系。通體施黃釉,色較淺。因釉層不均,上口至下腹出現(xiàn)眾多色斑。底足無釉,露灰白胎。整體觀察該壺所置四系纖細(xì)小巧,不可承重,只起裝飾作用,加上相同尺寸的直口與細(xì)頸以及一側(cè)扁平的腹面,造型獨(dú)特,顯示出強(qiáng)烈的異域風(fēng)格,由此推測,大唐盛世時的壽州窯可能也有外銷瓷的生產(chǎn)。

11.蠟黃釉盂口四系罐(圖11)

口徑11厘米,底徑13厘米,高29厘米。2009年12月征集于合肥。盂形口,短直頸,圓肩豐滿,長圓腹。平底外撇。肩部豎置四個雙股條形系,系形小巧。蠟黃釉施至下腹,釉層薄,釉色純正無光澤。因胎釉結(jié)合不好,部分剝釉,剝釉處現(xiàn)乳白色化妝土。下腹及底足露灰褐色胎,質(zhì)地較粗。此類盂口四系罐是壽州窯產(chǎn)品中較為多見,也是壽州窯區(qū)別于同時期其他窯口較為獨(dú)特的一種器形。總體來看猶如一件水盂平置于一件四系罐罐口之上,且接口處痕跡明顯,一目了然。整體造型端莊沉穩(wěn),別具特色。

12.黃釉廣口大甕(圖12)

口徑25.5厘米,底徑18.2厘米,高45厘米。2008年6月征集于合肥。該器平沿方唇口,口徑寬廣,束頸極短,圓肩飽滿,球形腹,腹下斜收至底。由于器形過于龐大,施釉時采用刷釉法,刷痕明顯且釉層不均。但因燒造溫度高,胎釉結(jié)合良好,無剝釉現(xiàn)象。近底無釉處可見灰中泛紅胎體,質(zhì)地較粗。壽州窯產(chǎn)品中器身高度超過40厘米的超大型罐、甕比較多見,為使這類器物在制坯、燒制過程中不至損壞,通常采用增加器壁厚度的方法,此甕的平均厚度更是超過了1.5厘米。高大的造型、厚實(shí)的器壁,使其重量高達(dá)17.5千克。厚實(shí)的自重可使該甕擺放踏實(shí)穩(wěn)固,龐大的器身可以存放更多的實(shí)物,堅(jiān)硬超厚的器壁在磕碰時不易受損,廣口短頸更是為了方便取出貯存物。可見壽州窯工匠在重點(diǎn)突出該器實(shí)用巧能的同時,仍能注重其端莊沉穩(wěn)、金黃亮麗、氣勢磅礴的視覺功效。

13.黃釉多足硯(圖13)

直徑16.9厘米,高6.9厘米。2011年6月征集于合肥。該硯平沿,池口微敞,池壁矮而斜內(nèi)收,平置于臺座之上。硯堂中部隆起。沿臺座外壁九等分向下垂置九個蹄形足,蹄足短矮粗壯。臺座底內(nèi)凹。除硯堂、臺底露灰白胎外,余皆施黃釉,釉層厚,色黃中泛青,偏暗。池沿及轉(zhuǎn)角處積釉明顯。

14.黃釉獅形鎮(zhèn)(圖14)

長8.2厘米,寬5.5厘米,高4.3厘米。2010年1月征集于淮南。整體呈一雄獅蹲臥于一方形底座之上,前肢環(huán)臥而后肢半蹲。巨大的頭部枕于前爪之上,縮頸,塌脊,翅臂。雙耳直立,眉心緊鎖,雙目圓睜,寬大的鼻尖前翹,闊口微張,頸部覆蓋鬃毛。通體施黃釉,釉厚而光亮。底無釉現(xiàn)乳白胎,胎質(zhì)細(xì)密緊實(shí)。壽州窯的瓷塑類作品大多未參照所塑造對象的實(shí)際結(jié)構(gòu)比例,只是通過局部特征的夸張而追求神態(tài)的表現(xiàn)。此鎮(zhèn)中雄獅的四肢粗壯,利爪寬大,特別是重點(diǎn)夸大的雙眼,雖尺寸遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際比例,但使用深色褐釉點(diǎn)飾的雙睛,凝視前方,是其最為傳神之處。充分展示了壽州窯工匠對生活敏銳的觀察力和高度的概括力。

壽州窯產(chǎn)品的服務(wù)群體主要是當(dāng)時地位低下的普通老百姓。為適應(yīng)廣大民眾的購買力,瓷器的生產(chǎn)者只有降低各種成本,大量生產(chǎn)低廉的日常用瓷來獲取廣大的市場。這一點(diǎn)從一直以來全國多地大量出土的壽州窯瓷器大多是人們常說的“粗瓷”中已得到印證。但這并不代表壽州窯就不能生產(chǎn)出精美高端的精品瓷器,上文中為大家展示介紹的部分精品代表或可改變?nèi)藗儗壑莞G瓷器這一傳統(tǒng)認(rèn)識。其中壽州窯燒制的枕、瓷注類產(chǎn)品中的佳者與同時期其他名窯的同類產(chǎn)品相比毫不遜色,個別的甚至以璀璨的黃釉而顯更勝一籌。

淮河是我國南北方的地理分界線,地處淮河之濱的壽州窯在唐代為區(qū)分于南青北白的越窯、邢窯兩大著名瓷窯而創(chuàng)造性地生產(chǎn)出喜人的黃色釉瓷,是其能位列陸羽《茶經(jīng)》中所舉唐代七大名窯之中的成功之舉。

(作者單位:淮南市博物館)