青州市博物館館藏歷代璽印選萃

李亮亮+郭紅燕

在古文字研究的對象當中,璽印是學術界較多關注的類別之一。一般來說,璽印的字數相對于石刻、碑碣等要少得多,但是它所承載的信息量十分豐富。對于璽印產生的最早年代,學術界現在尚無一致的定論,不過現有的考古資料已經證實,璽印使用和流傳早在春秋戰國時期已經相當成熟,特別是官印的形制、規格及內容歷代都有嚴格規定。此外,作為一種信物,璽印是一個人身份的代表和證明,具有“唯一性”,受歷代法律保護,不容復制和偽造。因此璽印也成為判定歷史人物最直接、最具法律效力的證明。

青州市博物館館藏文物眾多,藏品總量超過4萬件。在這些藏品中,古璽印不但在數量上占有一定的比重,而且種類豐富。既有造型規整、結構嚴謹的官印,又有造型隨意、特征突出的私印、文人印。更加可貴的是年代最早可追溯至戰國時期,最晚可到晚清,是研究中國古文字的重要史料。現攫取數枚,以供賞鑒。

戰國“左桁廩木”銅印

該印是1973年青州市譚坊鎮李家莊西彌河中挖沙時出土,現存青州市博物館。印為銅質,圓筒狀;高5.8厘米,直徑3.5厘米;印面為圓形,內凹;篆書,朱文,無界格,自右上順讀“左桁廩木”(見圖1)。《古璽匯編》所載0300號古璽與此印形制、文字皆同。

漢代“關內侯”銅印

該印1962年于益都縣廢品站揀選。印為銅質,鈕殘;印面為正方形,邊長2.4厘米,印墻厚1.1厘米;篆書,白文,無界格,自右上順讀“關內侯印”(見圖2)。《漢書·百官公卿表》:“爵,十九關內侯,師古曰:言有侯號而居京畿,無國邑。”《續漢書·百官志》:“承秦賜爵,十九等為關內侯,無土,寄食在所縣。”《晉·百官表》注曰:“時六國未平,將帥皆家關中,故以為號。”《集古官印考·卷二》載一枚官印與此印相同,鎏金龜鈕。《山東新出土古璽印》第068至072五方皆為“關內侯”銅印。其中,069即為此印,071、072作龜鈕,068、070作鼻鈕。《集古印譜》載“關內侯印”二枚,注曰:靈帝四年,賣關內侯假金印紫綬。

西漢“召嘉”銅印

該印2007年于青州角樓村瀑水澗西漢墓出土。印為銅質,鑄造,盝頂,鼻鈕;印面為方形,邊長1.8厘米,通高1厘米;篆書,白文,文為“召嘉”,推測應為西漢第三代廣侯廣共侯召嘉的印信(見圖3)。漢高祖六年(公元前201年)十二月,封廣侯,置廣侯國。《史記》:“(召歐)以中涓從起沛,至霸上,為連敖,入漢,以騎將定燕、趙,得將軍,侯,二千二百戶。”廣侯國傳三世:壯侯召歐—戴侯召勝—恭侯召嘉。文帝后七年(公元前157年),召嘉薨,無后,廣侯國除。廣縣城是青州歷史上第一座有文字記載的城池,但是對于其準確的位置,甚至是否真正作為一座城池存在一直存在爭議。“召嘉”印的發現,對于確定廣縣城準確位置、研究漢代青州歷史以及歷代廣侯的沿襲具有重要的意義。

漢“部曲督印”銅印

該印是1960年市民于萬年橋下南陽河中撿得并移交博物館的。印為銅質,鑄造;帶孔半圓鈕;印面為正方形,邊長2.5厘米,印通高2.5厘米;篆書,朱文,自右上順讀“部曲督印”,“督”字有省筆(見圖4)。《山東新出土古璽印》第054至057四印都是“部曲督印”,057即此印。《集古印譜》卷一載“部曲督印”一方,鎏金龜鈕。“部曲督”為東漢武職。《后漢書·百官志》:“其余將軍,置以征伐,無員職,亦有部曲、司馬、軍侯以領兵。其職吏部集各一人,總知營事。”《集古印譜》曰:(《三國志》)孫皓,天紀三年夏,郭馬反。馬本合浦太守修允部曲督。《晉紀·李庠傳》:趙欽將有異志,委庠以心膂,表為部曲督。晉世祖武帝咸寧五年(279年)除部曲督。

漢“軍假司馬”銅印

該印1976年出土于普通鄉(今邵莊鎮)曹家莊。印為銅質,鼻鈕;印面為正方形,邊長2.4厘米,印墻厚0.9厘米,鈕高1.1厘米,通高2厘米;篆書,白文,自右上順讀“軍假司馬”(見圖5)。《山東新出土古璽印》第042至046五印皆為“軍假司馬”印。《集古官印考》卷四有“軍假司馬印”一方、《集古印譜》卷一有“軍假司馬印”兩方,皆鼻鈕。《漢志》載:軍假司馬為軍司馬之二。

三國“折沖將軍章”銅印

該印是1957年益都縣公安局移交。印為銅質,鎏金,鑄造;龜鈕,有穿;印面正方形,邊長2.4厘米,通高2.6厘米;篆書,白文,自右上順讀“折沖將軍章”(見圖6)。《資治通鑒》卷三十六載:“(王)莽復拜衛尉王級為虎賁將軍,大鴻臚、望鄉侯閻遷為折沖將軍,西擊朋等。”《資治通鑒》卷六十五載:“(曹)操乃留征南將軍曹仁、橫野將軍徐晃守江陵,折沖將軍樂進守襄陽,引軍北還。”《三國志·甘寧傳》:“計功,呂蒙為最,(甘)寧次之,拜折沖將軍。”《三國志·樂進傳》:“于是禁為虎威;進,折沖;遼,湯寇將軍。”《集古印譜》卷一載折沖將軍章,與此印相同。

魏“夷道令印”銅印

該印是1957年益都縣公安局移交。印為銅質,鑄造;鼻鈕;印面為正方形,邊長2.7厘米,通高2.7厘米;篆書,白文,自右上順讀“夷道令印”(見圖7)。《集古官印考》卷七載“夷道長印”,《漢書·百官公卿表》:“縣令、長,皆秦官,掌治其縣。萬戶以上為令,秩千石至六百石。減萬戶為長,秩五百石至三百石……列侯所食曰國,皇太后、皇后、公主所食曰邑,有蠻夷曰道。凡縣、道、國、邑千五百八十七。”《地理志》載:“夷道屬南郡。”應劭曰:夷水出巫入江。《后漢書·郡國志》:“夷道屬荊州刺史部南郡所轄十七城之一。”

北魏“北平郡表印”銅印

該印1976年于益都廢品站揀選。印為銅質,鑄造;大鼻鈕;印面為正方形,邊長2.7*2.6厘米,通高1.6厘米;正書,白文,自右上順讀“北平郡表印”(見圖8)。北平郡,北魏時設置。據《魏書·地形志上》:“北平郡,孝昌中分中山置,治北平城。領縣三。”

金元九疊篆“宣差所印”銅印

該印為銅質;印面近似方形,邊長10.2*10.4厘米,厚1.2~1.4厘米;楔形鈕,長4厘米,寬2厘米,高約1.6厘米,通高6厘米;鈕頂部陰刻一正書“上”字;九疊篆,朱文,文為“宣差所印”(見圖9)。

“宣差”一詞見于宋、金、元三朝。《宋史·列傳》(李全下):“十月丙辰,全與大元張宣差并通事數人至楚州,服大元衣冠,文移紀甲子而元號……”《金史·本紀》(宣宗):“庚子,罷在京防城民軍。遣御史陳規等充河南宣差安撫捕盜官……(哀宗)十一月辛丑朔,以右副都點檢阿勒根移失剌為宣差鎮撫都彈壓……”《元史·志》:“……(百官三)造諸王、百官酒醴。中統四年,立御酒庫,設金符宣差……(百官四)醫事,制奉御藥物,領各屬醫職。中統元年,置宣差,提點太醫院事,給銀印……”

“宣差所”見于《金史·本紀》(宣宗):“尚書省奏,近以山東、河北之饑,已委宣差所至安撫賑濟,復遣右三部司正范文淵往視之……”有學者認為,“宣差所”即“宣差規措所”,即(省戶部官員置三司)中所設“規措審計官三員,正七品,掌同參干官”,“規措京兆府耀州三白渠公事”亦設規措官“規措官,正七品,掌灌溉農田”。元代同樣有規措之職,《元史·志》河渠二:“……太宗準奏,就令梁泰佩元降金牌,充宣差、規措三白渠使,郭時中副之,直隸朝廷……”20世紀70年代,山西省河曲縣出土一方金代“宣差規措所印”,印面邊長為6.5厘米,現藏河曲縣博物館。目前已知同類金代官印印面尺寸多為7×7厘米左右,而元代同類印章尺寸多數在10×10厘米左右;金代九疊篆印文“宣”字第一畫“丶”多數為短豎,元代印章或省略或變為“一”。總體來說,元代印文筆畫折疊程度要比金代復雜,元代同類官印中常見蒙文。綜合以上因素,推測該印章為金末元初所鑄。因青州歷來為兵家必爭之地,尤其是在宋、金、元時期,各方勢力交錯變換。而該印章所反映出的特征也符合這一歷史時期的特點。

以上所列印章均為歷代官印。這也從一個側面反映出青州在歷史上的重要地位。除歷代官印外,青州市博物館還藏有相當數量的私印,其中有文人私印,也有道教用印,還有一部分吉祥用語印。下面選取較有代表性的幾方以饗讀者。

金元九疊篆“佛法僧寶”銅印

1958年益都鎮廢品站揀選。銅質,正方形,楔形鈕;印面邊長5.9厘米,印墻厚0.7厘米,通高2.5厘米;九疊篆,朱文,自右上順讀“佛法僧寶”,金元時期(見圖10)。佛教謂佛、法、僧為三寶。佛即釋迦牟尼,法即佛經,僧即僧眾。此印是佛教信徒押于道場疏(佛教信徒做道場而拜懺祈禱時所書寫的“文疏”)及“曹官牒”(代還受生經)上的一方重要印信。

清孫文楷“瑤琴一曲來薰風”石印

印面長2.8厘米,寬3.9厘米,通高7厘米;朱文,文為“瑤琴一曲來薰風”。邊款一:“余以柱礎殘石作印十方 此其一也 文楷。”邊款二:“丁酉 文楷作。”(見圖11)

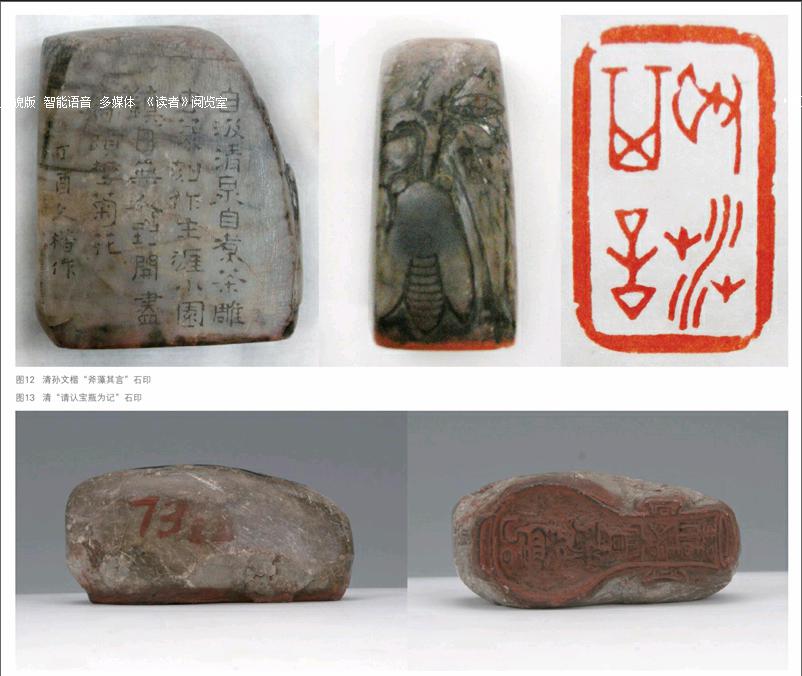

清孫文楷“斧藻其言”石印

印面為陽文,內容為“斧藻其言”,三側面都有邊款。邊款一:“自汲清泉自煮茶,雕蟲篆刻做主涯。小園鎮日無人到,開盡墻頭折菊花。丁酉文楷作。”(見圖12)邊款二:“頂面有山川人物,明月飛鵲,其孟德之橫槊乎,抑東坡赤壁之游乎。戊戌添刻蟬柳并此款 木山。”邊款三:“斧藻其言用龜甲文,藻字用格伯簋。乙巳柳泉孫文楷改刻。”印章頂部為一附于柳枝之上浮雕金蟬形象。孫文楷,字模卿、模山,號稽庵,山東益都(今青州)人,清代舉人,晚清著名金石學家。他畢生潛心著述,工詩及古文辭,早期參與編寫了《益都縣圖志》,后來應邀請校補完成了《益都縣圖志》全書。他思想比較保守,恪守傳統,力耕自養。民國革命,清廷退位,他仰藥自盡,以死殉節。《清史稿》有傳。青州市博物館藏孫文楷自制印數十方,以上僅為其代表。

清“請認寶瓶為記”石印

該印在近似圓柱形石核磨平一面上刻制而成。印面長5厘米,最寬處近2厘米,高2.8厘米。印面最外為一陽刻寶瓶,寶瓶內自上而下陽刻正書“請認寶瓶為記”(見圖13)。該印選材隨意,印文較為特殊,從內容判斷似乎是個人或商號作為“商標”使用的。

璽印在中國發展傳承超過2000年,在其發展的過程中,受到當時社會政治、經濟、文化各方面的影響呈現出不同的特點。譬如戰國時期的璽印古樸厚重、結構嚴謹;漢代璽印總體上延續了戰國璽印的特征,同時衍生出更多的種類,應用也更加普遍;宋元時期,璽印深受當時文人審美以及藝術創作的影響,璽印的藝術特征越來越突出;到了明清,官印依然保持著造型端正、筆畫恭謹的一貫特征,而深入大眾,販夫走卒人皆可用的私印,尤其是文人印成為主流,并衍生出各種不同風格的流派,可謂是中國璽印發展史上的一個高峰。璽印收藏歷來就是收藏界的熱點之一,隨著市場的不斷升溫,收藏的重點也逐步由先秦延續至清代,從官印擴展到私印,長久不衰。

(作者單位:青州市博物館)