清末“留學熱潮”回望

李長莉

【摘要】一百多年前清末的“留學熱潮”,實為中國社會內(nèi)部在西方?jīng)_擊下出現(xiàn)“了解西方”“學習西方”的呼聲,但是卻被清廷拖延、積壓,推遲了60年后才集中迸發(fā)。在時代變動之際,能否以開放心態(tài)了解世界情勢,借鑒先進文化,并能審時度勢、把握時機、協(xié)調(diào)機制,善用人才更新與制度更新兩個杠桿,實現(xiàn)社會的順利轉(zhuǎn)型,是清末“留學熱潮”留給我們的歷史啟示。

【關(guān)鍵詞】留學 清末新政 社會轉(zhuǎn)型 【中圖分類號】K25 【文獻標識碼】A

以工業(yè)化為先導的現(xiàn)代文明起源于西方,通過殖民擴張等方式傳播于世界。向西方先進國派遣留學生,作為學習先進文化、培養(yǎng)新型人才以尋求本國生存發(fā)展的捷徑,是后發(fā)國家現(xiàn)代化起步階段的一項普遍舉措。各國留學舉措的時機、路徑、形式及功效各有不同,對本國現(xiàn)代化進程也產(chǎn)生了不同影響,甚至直接影響國家命運。中國近代留學始于晚清,到清末出現(xiàn)“留學熱潮”。留學生群體成為撬動清朝覆亡、民國創(chuàng)生的一個杠桿,也成為清末民初承接政權(quán)更迭、制度更新、社會轉(zhuǎn)型的人才橋梁。

洋務(wù)留學,起步遲緩

1840年英國發(fā)動鴉片戰(zhàn)爭,以堅船利炮打敗清軍,轟開中國大門。千百年自視文明優(yōu)越的中國,第一次遭遇優(yōu)勢強敵的挑戰(zhàn)。如何應(yīng)對?早在戰(zhàn)前,廣東前線與“洋夷”交手的欽差大臣林則徐,收集翻譯外國書報,“開眼看世界”,了解對手;繼其后魏源編撰《海國圖志》,介紹西國情況,提出“師夷長技以制夷”。但坐享二百年祖業(yè)、承受盛世余澤的清廷君臣,在外來強敵打擊面前,臨事倉皇失措,事后不思應(yīng)對,在“洋夷”炮火下簽訂了割地賠款、開口通商的屈辱降約之后,又掉頭沉溺于因循自閉、固守祖制、虛妄自大的迷夢之中,“開眼看世界”與“師夷長技”的呼聲無人再理會。遭遇西方近代文明沖擊后第一次了解西方、學習西方的契機由此喪失。

20年后,英法聯(lián)軍再攜堅船利炮來犯,北上攻入京城,火燒皇苑圓明園,帝后狼狽出逃,幾遭滅頂之災(zāi),才有新起的地方實力漢臣曾國藩、李鴻章等,醒悟到遭遇“三千年未有之大變局”,開始著手“師夷長技”,購買仿造洋船洋炮,興起洋務(wù)運動。但船炮購買容易,開船用炮的技術(shù)人才則舉國無人,洋務(wù)官員又開辦洋務(wù)學堂,聘洋師、招學生,培養(yǎng)技術(shù)人才。但世人讀書皆以科舉入仕為正途,鄙視“洋務(wù)”,招生素質(zhì)低下,洋師也品類不一,國內(nèi)養(yǎng)成人才成效難期,緩不濟急,人才缺乏成為困擾洋務(wù)官員的一大難題。

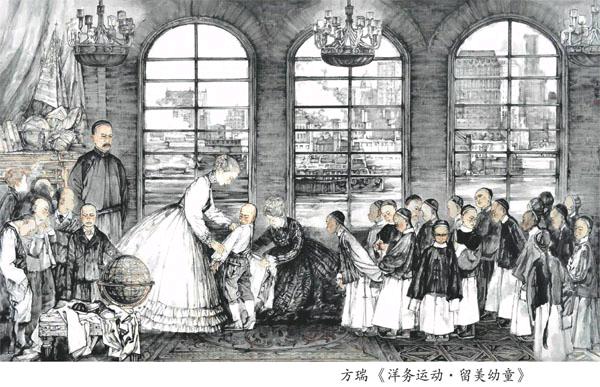

直至1870年,曾國藩、李鴻章接受早年隨美國傳教士留美歸國的容閎提出的建議,奏準選派120名幼童分批赴美留學,以期培養(yǎng)高質(zhì)量西學人才。第一批幼童于1872年啟程赴美,是為中國近代官派留學的開端。然而這一起步,已經(jīng)距鴉片戰(zhàn)爭時“了解西方”“學習西方”的先聲過去了30年。

幼童留美開創(chuàng)先例之后,1877年至1886年間,北洋大臣李鴻章與南洋大臣沈葆楨等,又陸續(xù)奏派四批船政學生和北洋學生共80余人分赴英、法、德等國,學習海陸軍事及船艦修造。三年學成歸國,分派南北新建海軍及洋務(wù)廠局、學堂等處,成為技術(shù)骨干。隨著北洋、南洋、福建海軍漸次成軍,派遣留學也逐漸停止。但1884年中法戰(zhàn)爭,福建海軍幾乎被法軍全毀;1895年中日戰(zhàn)爭,北洋海軍又全軍覆滅,作為兩洋海軍骨干的留歐學生大多殉國,“專事專用”的洋務(wù)留學以失敗和悲劇告終。

維新“熱議”留學,清廷只許“自辦”

中日甲午一役,清廷投入巨資、洋務(wù)官員苦心經(jīng)營三十余年,引進西方技術(shù)裝備訓練的海陸軍隊,被幾乎同時起步、武器裝備也大致相當?shù)臇|鄰小國日本打得一敗涂地,被迫割讓臺灣、賠償巨款。舉國上下為之震動,朝野官紳大受刺激,維新思潮勃然興起。曾隨使日本的黃遵憲編撰《日本國志》,介紹日本明治維新經(jīng)驗,指出日本明治初期派遣成百上千人到西方留學游歷,回國后皆成各界棟梁,甚至執(zhí)掌國政,主持維新,使日本迅致富強。此書于中日戰(zhàn)敗后刊行,迅即風行全國,成為維新啟蒙書。康有為等維新派人士上書、辦報,呼吁改制變法。仿效日本、學習西方、變法維新、尋求富強,成為越來越多開明官紳士人的共同呼聲;辦學堂、派留學、學西學、改科舉,成為報刊輿論和官員奏章熱議的話題。一些地方官紳開始自籌經(jīng)費,自辦學堂,著手選派人員出洋留學。但主持朝政的王公大臣及京內(nèi)部員,依附舊體制生存,保守氣息濃厚,面對地方官紳的改革訴求,既不敢公開壓制,又顧忌觸動利益群體,懼怕由變生亂,于是一味敷衍推拖,對于地方辦學、留學的奏請即批復允許自辦,對于涉及中央政策制度改革的提議,則以“窒礙難行”而駁回了事。

張之洞是后起的地方洋務(wù)大員,在先后任職兩廣總督(統(tǒng)廣東、廣西)和湖廣總督(統(tǒng)湖北、湖南)期間,大力興辦洋務(wù)事業(yè),練兵、建廠、辦學,成績顯著。在1895年短暫代理兩江總督任上,奏請設(shè)立南京西學堂和陸軍學堂,奏派南京學堂40名學生赴歐洲留學。甲午戰(zhàn)敗李鴻章失勢后,張之洞成為清廷最為倚重的地方漢臣。張之洞對康有為等“激進維新派”不完全贊同,但主張溫和改革,是開明地方官紳擁戴的“穩(wěn)健改革派”領(lǐng)袖。1898年春夏維新思潮高漲之時,張之洞寫成《勸學篇》,標舉“中學為體、西學為用”的宗旨,提出學習西學、融合中西、改革教育制度的“溫和改革方案”。主要措施有三項:一是多派留學。留學地首選日本,因路近費省、漢字相通、風俗相近,可收事半功倍之效。二是廣設(shè)學堂。從京城到各地方省府州縣,分設(shè)大、中、小學三級學堂,兼習中西學,建立新學教育體系。三是變科舉。科舉考試加入西學內(nèi)容,以新學取士任官。《勸學篇》上呈清廷,正值光緒帝聯(lián)合維新派實行“變法”,閱后大為贊賞,諭令刊印數(shù)百份發(fā)各省督撫、學政等京內(nèi)外官員,并陸續(xù)下達辦學校、改科舉、派留學等變法詔令,留學、辦學、改科舉等改革方策借皇權(quán)之手而普及官場。然而好景不長,光緒“變法”百日而亡,慈禧等保守派重掌朝政,“變法”諭令失效,張之洞這套“溫和改革方案”也被擱置一旁。此后幾年間,只有一些地方官紳零星自籌自辦學堂,費用較高的派留學只有少數(shù)幾起,辦學堂、派留學的制度改革再次被拖延下來。

清末“新政”,掀起“留學熱潮”

甲午戰(zhàn)敗僅隔五年,義和團排外之亂及清廷昏亂應(yīng)對又致八國聯(lián)軍侵華,北京再陷,帝后西逃,東南諸省督撫聯(lián)合“抗旨”不參戰(zhàn),清廷再簽喪權(quán)辱國降約。此時的清廷在朝野官民心目中已威信盡失,而列強環(huán)伺叫囂瓜分,亡國滅種之危急迫,舉國官民群情激憤,變法改革、救亡圖存呼聲高漲。躲在西安的慈禧集團內(nèi)外交困、走投無路,統(tǒng)治岌岌可危,在內(nèi)外輿論的催迫下,只得于1901年1月下詔宣布“變法”,以示振作,諭令內(nèi)外官員上奏“新政”辦法。7月,外官領(lǐng)袖鄂都張之洞與江督劉坤一聯(lián)名上奏“變法三折”,首上之策即是教育改革:廣興學校、獎勵留學、新學科考。其后又提出一系列政治、軍事、經(jīng)濟、文化改革措施,成為指導清廷“新政”的綱領(lǐng)方案。此后由清廷主持的“變法新政”漸次展開,熱議多年的辦學校、派留學、改科舉,開始作為“國策”正式進入實施階段。9月,清廷下詔“興學”,令全國各地廣設(shè)大中小三級學校。興學師資缺乏,留學育才更形迫切。清廷又令各省選派學生出洋留學,宣布學成歸國賞給進士、舉人出身,并選任官職。出國留學開始走上制度化軌道。

社會上下鼓蕩多年而受到壓抑的“學習西方”呼聲,在“救亡圖存”激發(fā)和清廷政策的鼓勵下開始迸發(fā)出來。各地興起辦學熱潮,出洋留學也與日俱增。1901年四川派出22名學生赴日留學;1902年清廷派八旗子弟出洋留學,直隸總督袁世凱派陸軍學生55人赴日留學;1903年張之洞派江南水師學堂16人赴英、德留學,京師大學堂派出47人分赴日本、歐洲留學。1905年科舉正式廢除,科舉入仕舊路已斷,留學成為讀書人升進捷徑。在此前后,全國大多數(shù)省份都已派出官派學生出國留學。與此同時,越來越多無緣獲選官派留學的有志青年,在家族親友資助下自費出國留學。一時間,上下協(xié)同、官民合力,各地士人學子紛紛束裝出洋,掀起“留學熱潮”。

“留學熱”主要是“留日熱”,因路近費省、文化相近,吸引了大批官派和自費生前往留學。一批批青年學子,兄弟攜手,同窗結(jié)伴,引朋呼友,接踵而來,還有女子留學、老年留學、父子留學、夫婦留學,留日學生人數(shù)成倍增長。據(jù)統(tǒng)計,1901年在日留學生270人,1903年達到1300人,次年增至2400人,1905年更激增至逾萬人,1907年留日學生人數(shù)達到高峰,達1萬5千人。此后留日學生陸續(xù)回國,在日留學生人數(shù)開始下降,1909年還有3-5千人,民國成立后的1912年降至2千人以下。在此期間,還有留美留歐學生。留學美國1908年前后約300人,自1909年開始庚款赴美,每年選派數(shù)十人。到1911年,留美學生650余人,此外還有少量赴歐留學生。

留美、留歐由于旅費、學費高昂,學生多為官派,進入正規(guī)學校,多學科技實學。留日學生則官費、自費約各占一半,多數(shù)集中在東京,進入各類學校,多習文科,最為集中的是政法、師范、軍事三門。留學年限不一,有的數(shù)月、一年即歸,有的長至三四年。對于這批為數(shù)逾萬的出洋留學生,朝野上下寄予厚望,視為開創(chuàng)各項新事業(yè)的新人才、中國走向富強的新希望。

新人才與舊朝廷,社會轉(zhuǎn)型的推手與橋梁

留學生走出國門,看到嶄新的外部世界,接觸先進文明文化,視野眼光為之一新,思想觀念為之一變,深切感受到祖國與先進國的差距之大,對清廷的落伍保守與腐敗無能也更加不滿,“留學救國”的責任感油然而生。

留日學生人多聚集,聲氣相通,紛紛辦報刊、組團體、翻譯書籍、集會演講,傳播新知識、探索新思想。熱血青年,關(guān)心時政,探討改革,相互論辯,改良派主張漸進改革而行君主立憲,革命派主張推翻滿清帝制而建立民主共和。隨著對清廷“新政”日漸失望,傾向革命的留學生日益增多。1905年早年留洋的孫中山與留日學生黃興等在東京組織革命團體同盟會,走上武裝反清道路,陸續(xù)有近千名留日學生入盟,成為革命團體的主體與骨干。

留學生回國后進入多個行業(yè),最為集中的是政界、教育界和軍界。1905年至1911年,清廷共舉行七次留學畢業(yè)生考試,總計約1400人合格,被授予舉人、進士出身,其中留日學生占90%以上。有近千人被授予官職,大部分被分派入中央新設(shè)的學部、外務(wù)部、民政部、法部、農(nóng)工商部等任職。在地方各級新政部門、咨議局中,也有不少留學生。他們成為清末民初推進各項新事業(yè)的基干力量。孫中山帶領(lǐng)以留日學生為主體的同盟會,領(lǐng)導辛亥革命,推翻滿清帝制,創(chuàng)建中華民國。軍界形成留學生新軍官群體,是辛亥革命各地領(lǐng)導起義的骨干。教育界各級學校的師資教務(wù)人員,留學生聚集,成為清末民初新教育體系的創(chuàng)建者,高等院校涌現(xiàn)出第一批科技文化精英人才。留學生翻譯出版大批書刊,大力引進西學新知,成為新文化和新知識體系的奠基人。遍布各行業(yè)的留學生,在清末民初政權(quán)更迭、制度轉(zhuǎn)換的劇烈變革中,成為承接社會轉(zhuǎn)型、由舊入新的人才橋梁。同時,他們身上帶著舊時代的痕跡與先天缺陷,也給中國新事業(yè)及社會發(fā)展打上了深刻烙印。

回望一百多年前清末興起的“留學熱潮”,實為中國社會內(nèi)部在西方?jīng)_擊下產(chǎn)生“了解西方”“學習西方”的呼聲,但是卻被清廷拖延、積壓,推遲了60年后才集中迸發(fā)。清主政者在舊制度耗盡一切能量而走到絕路之時,才開始人才更新與制度更新并舉。社會急速轉(zhuǎn)型,而主政者卻走在改革末尾,被自己手中培養(yǎng)的新人才遠遠甩在后面,使之成了清廷與舊體制的掘墓人,同時也為新制度、新時代提供了一批開拓者。如果這個“留學熱”早來60年、40年甚至20年,近代中國的命運可能大不一樣。

(作者為中國社會科學院近代史研究所研究員、博導)

【參考文獻】

①顧明遠主編:《中國教育大系·歷代教育制度考》,武漢:湖北教育出版社,1994年。

②李喜所:《近代留學生與中外文化》,天津:天津人民出版社,1992年。

③尚小明:《留日學生與清末新政》,南昌:江西教育出版社,2002年。

責編/王妍卓 美編/宋揚