大棚“兩改”再領蔬菜生產新潮

大棚“兩改”再領蔬菜生產新潮

在壽光市洛城街道屯西村黨支部書記葛茂學的眼里,2016年,是農村變化巨大的一年,是精彩的一年。政府牽頭大棚“兩改”,街道上幫著村里在化龍鎮建成大棚園區了,村民兜里的錢更多了;村里的學校建成投入使用;深入推進“鄉村文明行動”,讓村里風氣更正了,百姓更加擁護支持了……壽光以“建設品質壽光、創造美好生活”為引領,二次創業再出發,革舊立新再前行,在2072平方千米的沃野平疇上,描繪出了品質農業、美麗鄉村、幸福農民的盛世圖景。

農業是經濟社會發展的壓艙石,農業興則百業興。該市“舊棚改新棚,大田改大棚”的戰略部署,不僅抓住了農業供給側改革的牛鼻子,更為全市“品質農業”騰飛安上了金翅子。南北聯合、東西結對,區域聯動、優勢互補,該市洛城街道屯西、洛西、稻田鎮張家營后等村趟出土地流轉“飛地模式”新路子。

洛城街道洛西村劉效俊說:“去年鎮上和村里組織來田柳鎮包了20多公頃土地,建了大棚園區。現在,我們白天就開著車來園區種菜賣菜,晚上開著車回城里住宿生活。”

除了“飛地模式”,集中流轉等模式也開花結果。目前,該市6.7公頃以上的園區100多個,上口鎮河疃,化龍鎮板橋、信家橋,田柳鎮田柳莊,侯鎮臺西等村大棚園區超過13.3公頃。

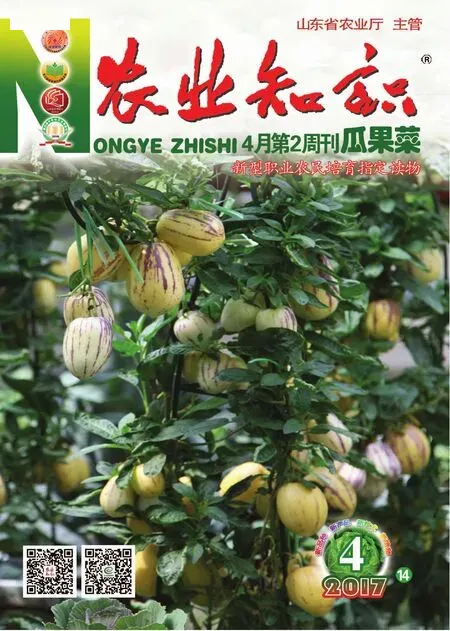

南部大棚變蔬菜工廠,北部鹽堿地菜果飄香,雙王城生態經濟園區南木橋、北木橋,羊口鎮單家莊子村“無土栽培”、營里鎮北陳村鹽池復墾等,把綠色鋪遍全市。

雙王城生態經濟區南木橋村民李懷龍充滿喜悅地說:“我們鹽堿地里也能種大棚了,我這個棚是新棚,棚大了能干開活了,和在工廠車間里似的,收入也高了,一個棚一年的純收入保守說的話十萬、八萬元是好盈利。”

短短一年,全市新建大棚11000多個、面積4000多公頃,帶動農民直接增收20億元。

大棚“兩改”拓寬了農民增收新空間。古城街道橋子村村民劉樂平說:“我去年換了2個新棚,一年收入20多萬元沒問題,住上了新樓房,買了小轎車,日子過得跟城里人一樣了。”

抓住組織化關鍵,推廣菜農之家聯合社做法,發展各級專業合作社示范社100家,以組織化促標準化、品牌化,覆蓋全產業鏈條的運營組織體系初步建立。

著眼“頂天立地”格局,蔬菜之鄉華麗轉身種業硅谷,建成國家蔬菜種業研發中心,運營全省首家果菜品種權交易中心,具有自主知識產權蔬菜新品種46個,年產種苗14億株,種子種苗,成為壽光制造新驕傲。

在全省率先實施“沃土工程”,水肥一體化、無土栽培等新技術先試先行,去年水肥一體化推廣面積6000多公頃,新增“沃土工程”面積2533公頃。同時,全市范圍內“強化全流程監管,全力打造放心蔬菜”,該做法在全國雙安雙創現場會上推廣。

2016年,全國農業科技工作會議、第三屆中國縣域電商峰會在該市召開,“互聯網+農業”已漸成潮流,5000多種蔬菜產品網上熱銷,26億元農業電商年交易額再創新高。

首批國家農業標準化示范市、農產品質量安全縣等一塊塊金字招牌,成為全市“品質農業”發展的最好見證。農業“兩改”累累碩果,讓新華社、《人民日報》、中央電視臺、《經濟日報》《農民日報》等主流媒體先后聚焦。

開工11個棚改項目,總投資40億元,惠及8000多戶群眾。像古城楊莊、洛城于家堯河等整村遷建,古城東羅橋、西羅橋、袁家官、太平官4村等多地采取多村聯建,全市近2600棟高品質住宅拔地而起。高舉循環經濟旗幟,14處污水處理廠、19家農業生產廢棄物循環利用企業,將成千上萬噸垃圾變廢為寶,演繹著點石成金的轉換奇跡。空氣污染治理、造林綠化,大棚垃圾處理、過境河流整治全面升級。天藍了,水清了,街巷干凈了,老百姓心里亮堂了。

從舊棚到新棚,從種菜到育種,從線下到線上,壽光農業再次擎起了引領全國農業發展的大旗。

(付瑤 劉瑞全 壽光市委宣傳部)