青光眼樂隊:北大學霸醫生搞出大動靜

裘雪瓊

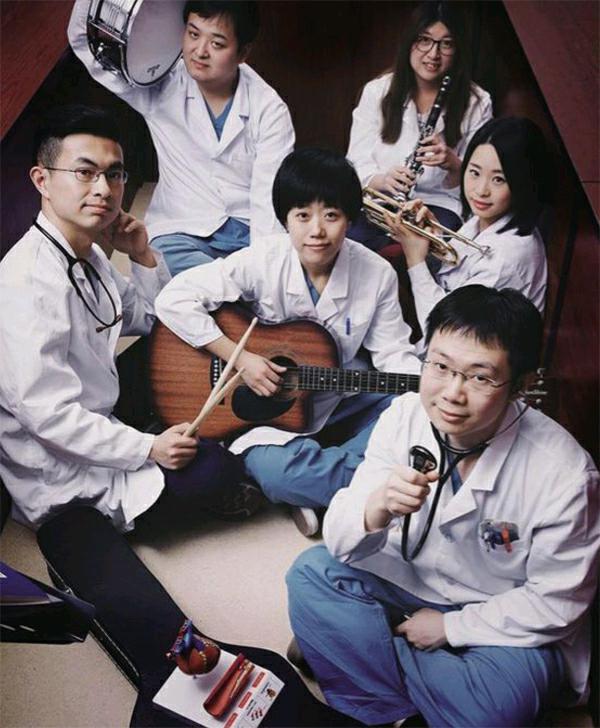

一群三甲醫院的年輕醫生組建了一支樂隊,用活潑的音樂把冰冷的醫學知識拉上舞臺。

青光眼樂隊錯過了一次走紅機會——在湖南衛視《天天向上》節目中和臺灣搖滾樂團五月天同臺亮相。

2016年9月中旬,節目編導通過微博和郵箱發來錄制邀請,但樂隊主唱曲音音20多天后才看到。再回復,節目已錄制完畢。

“如果當時去了,你們會唱哪首歌?”

“《腰椎間盤突出癥》吧。”晚上7點半,北京某三甲醫院外科二病區的咖啡店內,剛剛完成4臺手術麻醉的曲音音說。樂隊主唱身份之外的絕大多數時間里,曲音音是麻醉醫生。

青光眼樂隊有不少特別之處。高學歷,成員全部是醫學博士。出歌慢,“出道”3年推出11首歌,每首都與醫學相關。粉絲少,豆瓣小站上有333人關注,微博累積粉絲92人。演出頻率低,一共5次,無一例外都是為科普活動表演助興。最近,樂隊還成功申請了北京市科委的預算經費,16萬的科普項目。

2016年9月,在“萬有青年大燴”——果殼網主辦的在年輕人中分享知識、技能和興趣的活動中,曲音音背著吉他唱起過這首《腰椎間盤突出癥》。煙熏妝、大紅唇,短發被燙出淺淺的弧度,衣著卻是標準的文藝女青年打扮——藍底白點襯衫、藏青色長褲、黑色帆布鞋。她右手撥動琴弦,右腳踩著旋律,嘴角含笑,眼神掃過臺下觀眾,一副放松自若的樣子。

在她身后,鼓手吳舟橋手握鼓棒,準確有力地敲擊著鼓面;鍵盤手劉婧低頭看著樂譜,十指在黑白琴鍵上輕快跳躍;手鈴手王思斯站在舞臺右側,右手輕搖手鈴,眼睛不時瞟向身旁的隊友,配合著律動。

“我們和專業樂隊不是一條道上的。”每位成員都坦陳自身音樂素養有限,做樂隊更多是出于“好玩”。但無意間,他們用音樂把醫學知識拉上舞臺,也突破了醫生群體“嚴肅冷峻”的刻板印象。

聲音

醫院里有許多聲音,緊張刺激。它們會時刻提醒你,這是個需要與死神搶時間的地方。

比如小靈通來電的聲音。采訪過程中,手風琴手曹軻始終握著一個隨時接收CCU病房來電的小靈通。已經到了下班時間,但只要還在醫院,這位在心內科重癥監護室工作的醫生仍然會穿著白大褂待命;鈴聲就是命令,一旦響起,他會像聽到緊急集合哨聲的戰士一樣,以最快的速度出現在CCU病房。

比如醫療設備工作時發出的聲音。曲音音對生命監護儀的聲音尤其敏感——穩定的“嘀-嘀-嘀”代表病人當前生命體征穩定;如果聲音忽然變得急促,意味著有緊急情況發生,她需要觀察儀器上的數據和各種曲線,分析排查是哪個環節出了問題,并在最短時間內采取措施。

音樂是用來舒緩焦灼氣氛的。因為留學荷蘭的關系,腫瘤外科醫生吳舟橋喜歡聽輕快的英倫搖滾和節奏感強的電子音樂。曹軻喜歡民謠,也會抓住一切機會推廣自己樂隊的作品——1月初,新歌《花臂小丸子》發布后,他在辦公室循環播放了一個下午。

手術室里也時常流動著音樂。吳舟橋一周有兩三臺手術,與癌細胞的每場殊死戰斗,都需要音樂陪伴。一般而言,“主刀放什么(音樂)我們跟著聽什么”,但遇上關鍵步驟或“特別動腦子”的時刻,醫生們會關閉音響設備,保持安靜。

常年泡在手術室的曲音音聽過各種類型的音樂,民謠、流行樂出現頻率較高,電子樂、搖滾鮮少響起。一位專做腰椎手術的主刀醫生總是單曲循環,播放佛教音樂《大悲咒》,另一位“好像被女兒編輯過歌單”的主刀醫生,手機里放出來的是TFboys的《青春修煉手冊》和《寵愛》。

通過層層旋律,曲音音的耳朵依然能精準捕捉到各類醫療儀器的聲響。她的神經已經對“嘀-嘀-嘀”形成了敏感、直接的反射,甚至下意識地把這種醫院特有的聲音寫進歌里——《宮外風云》的前奏,短促卻平穩的“嘀-嘀-嘀”,正是曲音音下班后拿手機錄下的監護儀的聲音。

這個聲音還激發她創作了歌曲《全麻》。當時曲音音正輪值夜班,她守著術中的病人,聽著熟悉的“嘀-嘀-嘀”,分外安心。仿佛一個忽然啟動的自動運行程序,歌詞一句接一句地在她腦海里蹦出來:“親愛的寶貝,安睡吧/我會一直在你身邊/陪你到康復的彼岸/睜開眼將是可愛的今天。”

在北海公園泛舟時拍攝的MV《腰椎間盤突出癥》,經某個醫學領域的微信大號轉載后,成為青光眼樂隊迄今傳播最廣的歌曲。

視頻的走紅使曲音音無法保持低調,組樂隊的消息以麻醉科為圓心迅速向其他科室擴散。曲音音在醫院會被迎面走來的同事攔住,對方停下腳步,上下打量幾眼后問她,“你是唱《腰椎間盤突出癥》的人嗎?”

人前,曲音音淡定回復,一回頭,她憋不住在樂隊微信群里假裝無奈:“今天我又被粉絲認出來了”。不少同事向她發出邀請,“能不能幫我們科室也寫首歌?”

曲音音一一攢著邀約,只是創作過程不再像前兩年樂隊僅有兩把尤克里里時那樣簡單快速了。她買了吉他和錄音設備,號召大家自學編曲知識。

節奏

麻醉醫生王麗薇特別喜歡歌曲《全麻》,“唱出了我的心里話”。她和曲音音同在麻醉科工作,能流暢地報出一串青光眼樂隊的作品。歌詞好玩,曲風歡快,王麗薇和其他同事都覺得這支樂隊“很棒,很厲害”。至于主唱,王麗薇連用兩個“有才華”形容這位“說話搞笑”“愛賣萌”的同事。

“到單位第一件事就是脫衣服,這樣的工作也不多。”曲音音開起玩笑,“但我每天都有新衣服穿。”她每天穿的新衣服是手術室專用的刷手服,藍綠色,雞心領、短袖,配一條肥大長褲,“穿起來就像不太舒服的睡衣”。她還要戴手術帽、口罩和無菌手套,換上平底拖鞋,全副武裝地檢查機器、準備藥物、安慰病人、注射麻醉藥劑、完成氣管插管。

麻醉醫生的工作不止于此。病人陷入沉睡,主刀醫生在其病變部位開刀、切除、縫合時,曲音音負責給病人輸液、保溫、輸血、調整藥物,關注生命監護儀上反復變化的數據和紅綠線條,“就像小心翼翼捧著一碗水,幾個小時不能讓水灑出來”。等到病人恢復自主呼吸,生命體征平穩地離開手術室,她腦袋里那根緊繃的神經才能稍稍放松下來。

供職于不同醫院的吳舟橋和曹軻,工作節奏相當一致——早上7點半到達辦公室,披上白大褂,佩戴好胸牌,與夜班醫生、護士交接班,同上下級醫生一道巡房,之后是接診、手術……一晃就到了晚上7點,直到下班才發現,中午那頓飯經常忙得忘了吃。

旋律

青光眼樂隊成立于2014年3月的一次踏青之旅。因為導航出錯,一群人誤打誤撞進了龍泉寺,沿著鳳凰嶺的山路溜達,累了就圍坐在一起,曲音音彈起尤克里里,大家高高興興地唱流行歌。

他們是北京大學醫學部2005級的同學,上學時就經常湊在一起玩。吳舟橋從小參加合唱團,大學時練習過架子鼓;曹軻四五歲接觸手風琴,學了六七年;王思斯的電子琴達到六級水平;鍵盤手劉婧小學畢業時考取電子琴八級證書。

踏青歸來,曲音音靈機一動,搗鼓出歌曲《急閉青》(急性閉角型青光眼)。那陣子她正在眼科輪崗,每天都會詢問病人是否有青光眼病史。說得多了,這三個字總在腦子里晃悠。

處女作的錄制相當簡陋:樂器只有尤克里里,錄音設備是手機,沒有后期修音。這段“非常原始的手機音頻”通過了豆瓣音樂人的審核,曲音音的第一反應是:“太扯了吧,真的假的呀?”

自此,豆瓣小站多了一個叫“青光眼Glaucoma”的樂隊。他們以“民謠”“小清新”“科普”為風格標簽,自我介紹近似“魯迅體”——“Glaucoma代表一種蓄勢待發即將噴薄而出的反抗精神,和逐漸惡化的宿命感,捎帶對盲目社會的諷刺”——復習一遍青光眼病癥后,曲音音一氣呵成。

曲音音是射手座,星座書上對這個標簽的解讀是“自信樂觀、自由奔放、熱情慷慨、無所畏懼”。醫生職業需要理性、冷靜,手術臺上的曲音音必須嚴格遵照流程,精確完成每個步驟,“有創意的東西就壞了”。

現在,她為自己的創造力“找到了做音樂的出口”。

樂隊其他成員從不催著曲音音寫歌,但他們會嚴格糾錯。“你可以說我們的歌不那么科學,也沒那么嚴謹,但是我們不出錯。”曹軻有一張娃娃臉,愛笑,說這句話時卻換成一副鄭重神情。

也有人提出,歌曲能否寫得再科學一點兒、再專業一點兒。曹軻搖了搖頭:“我們的歌不是寫給醫生的,而是傳播給同醫學沒有關聯的人。”

吳舟橋寫了多年科普文章,同樣不贊成以醫生的口吻寫歌。樂隊內部會先評估歌詞,看看涉及的病癥概念是否有錯誤,如果超出樂隊成員的專業范圍,他們會另找熟悉的醫生朋友把關。

舞臺

巧妙平衡科學與趣味,也許正是科普界對青光眼樂隊青睞有加的原因。在2014年6月,果殼網工作人員就發來郵件,邀請樂隊參加“萬有青年燴”。

手術臺上的無影燈和表演舞臺上的追光燈,帶給人的感受千差萬別。下馬威來得猝不及防。曲音音那把借來的插電尤克里里在正式表演時罷工了,“沒聲兒”,現場400多名觀眾聽到的效果近乎清唱。各種狀況緊隨其后——曲音音彈錯了一段旋律,臨時客串手鈴的眼科博士劉夢媛找準了手鈴節奏,卻全程找不到和聲的調子。

這場樂隊公認“車禍慘案”,現場反饋倒頗為熱烈。剛結束表演,就有觀眾主動上臺獻花。回到后臺不久,一個戴眼鏡的男子過來搭話:“你們不錯呀,要不上我們那兒演出去?”他是舞臺音響設備的提供者,也是一家酒吧的負責人。

脫掉熟悉的白大褂,緊張,幾乎是所有樂隊成員演出時共同的心理狀態。當王思斯踩上2015年菠蘿科學獎頒獎舞臺的紅毯時,一種類似于參加期末考試的感覺席卷全身,“挺重要,又挺緊張的”。

一年以后,同一舞臺上緊張的人換成了曹軻。排練十幾遍都沒出錯的他,彈錯了第一首歌的第一句旋律。“那可比在手術臺上緊張多了!”說起這段經歷,曹軻一臉嚴肅認真,語氣卻帶著調侃,“要是讓劉歡來主刀做手術,他能不緊張?”

手鈴與沙錘音量低弱,王思斯時常因節奏不準被同伴“嫌棄”。“每次演出,他們都怕我會敲錯,都說你站得遠一點,別離話筒那么近。”最近錄制《花臂小丸子》時,樂隊給王思斯“開小灶”,先錄了一段加入鼓點和手鈴的旋律片段給她聽,正式錄制時再讓她照著這一版本加入手鈴。

郭曉丹是王思斯的大學同班同學,為觀看青光眼樂隊的現場演出,特意購買2016年“萬有青年大燴”門票。沒有了口罩與帽子的遮擋,脫下象征職業身份的白大褂,舞臺上的男生精神抖擻,女生妝容精致,老同學們的新造型突破了郭曉丹的想象。之后的 “三萬英尺報名大全”主題演講,各成員輪番登場,向觀眾分享飛機上的急救知識。

“很多年輕醫生都有興趣愛好,并不是大家想象中不茍言笑的古板形象。”這位中日友好醫院的口腔科醫生認為,青光眼樂隊向大眾推開一扇觀察醫生職業的新窗口。

隨著樂隊規模的擴大,排練地點從曲音音家的客廳轉移到醫院的一個空房間。30平方米的屋子里有鋼琴、電鼓、非洲鼓、貝斯和吉他,距離曲音音、曹軻工作的大樓只有150米的距離。

排練通常從晚上7點開始,持續兩三個小時。刷手服、白大褂連同一整天的驚心動魄、瑣碎、疲憊,統統被鎖在辦公室。在這里,五六個人裹在舒適的襯衫和衛衣里,像所有最普通的年輕人一樣,彈琴打鼓,嘻嘻哈哈,琢磨著和弦、編曲,又抽空發起一場乒乓球大賽。

2016年10月22日,青光眼樂隊受邀擔當北京首屆健康科普創新大賽的開場嘉賓。王思斯發現,臺下西裝革履的醫生同行欣賞得格外專注,好些人舉著手機全程錄像。

工作原因未到場的曹軻在朋友圈里看到一張視頻截圖,是他同院的資深醫生發出的感慨:“哎呀,不知道這幫孩子是哪家醫院的?”

曹軻回復并轉發了這張照片:“你可以告訴他,都是你帶出來的學生,哈哈哈哈。”

(劉謙薦自《博客天下》)