大禹:民族精神的化身

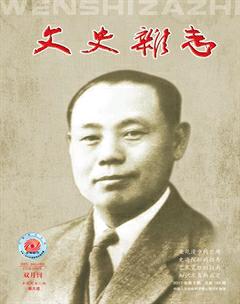

馮廣宏

大禹治水,三過家門而不入,誰人不知,誰人不曉?在炎黃子孫的心目中,大禹,就是公而忘私民族精神的化身!

不過,在網文泛濫的當下,往往有“顛覆性”言論質疑大禹的品格。比如說,大禹懷著殺父之仇,久思報復;害怕再遭迫害,兒子生下來也不敢回家;一旦登上尊位,就鎮壓反對派,找借口殺害了防風氏;為了傳子,刻意經營,讓夏后啟搞“家天下”;如此等等,不一而足。

是哪里出了毛病?我看,歸根結蒂是歷史虛無主義在作祟。在方法上,這些“評論家”用近代社會的尺度,去丈量四千年前的古人。他們沒有覺得或者不去正視流淌在漫長歷史長河中的社會特征,早已物換星移——那么,就讓我們審視一下古代社會吧!

禪讓制和世襲制都是歷史潮流推動的結果

氏族繁衍要靠女人們生兒育女,于是邃古社會實行母系氏族制,由女性首領來管理族務,開展互助,各部落的共主稱號為“帝”,意思是鮮花中的蒂心。那時婚姻極其自由,“群婚”生下的兒女“知有母不知有父”。由于一個部落就是個大家庭,小家庭并不存在,所以女兒不能直接繼位,換屆由部落聯盟會議推舉人選,相當民主。

居住在黃河流域中心的人,以農耕和畜牧為生,但邊遠缺乏農牧業條件的地方,人們吃不飽,便采取掠奪鄰邦的方式,以求生存。這樣一來,中原女帝不但要管理各部落的生產生活,還要組織武裝防御侵害。戰士當然由男性充任,女帝作為統帥參與作戰顯得體力稍遜,“生男個個欲如狼,婦女軍中氣不揚”,于是歷史潮流便決定了女帝必須尋找一個男性助手,擔任軍事首領。這樣一來,部族共主就有了一女一男、一正一副,歷史學家謂之“二頭君長制”。

隨著生產方式的不斷進步,社會財富的逐漸累積,男子的貢獻日益突出,經濟管理能力常常高于女性,于是歷史潮流下的母系體制便漸漸被父系所取代,共主不再推舉女人,而舉男子為“帝”,女性也就自甘雌伏。可是二頭君長制不能被男性破壞,因此過渡到父系社會時,男帝仍然循例尋找一個軍事首領,維持“二頭”。當男“帝”年老體衰時,年輕的軍事首長常常順理成章地被推舉為下一任的“帝”,史稱“禪讓”。這是歷史大潮產生的必然結果,并不隨任何個人的意志而轉移。

具體來說,帝堯曾是帝摯的軍事助手,《莊子·人間世》說“昔者堯攻叢枝、胥敖”,“國為虛厲,身為刑戮”;《六韜》云“堯伐有扈,戰于丹水之浦”;后來帝摯循例禪讓于堯。帝堯中年時物色到舜當助手,形成二頭,后來也禪讓給舜。帝舜讓大禹做軍事助手,仍然維持二頭,《山海經·大荒西經》有“禹攻共工國山”,《海外北經》還說禹殺了共工之臣“相柳氏”;《墨子·兼愛下》說禹征有苗,還錄有《禹誓》一段;《呂氏春秋·召類》云“禹攻曹、魏、屈驁、有邑(當作扈),以行其教”。大禹登上“帝”位,并未經過禪讓,因為《墨子·節葬下》說“舜西教乎七戎,道死”,大禹循例接班。帝禹仍然要貫徹二頭制,即《孟子》所言“禹薦益于天”,以益為軍事助手,但洪水已平無戰事,益既無征伐記載,也未能取得民心。

帝禹病故于會稽,來不及對益禪讓,循例該由益繼承“帝”位,可是禹的兒子啟能力很強,《孟子》說“益避禹之子于箕山之陰,朝覲訟獄者不之益而之啟,曰‘吾君之子也;謳歌者不謳歌益而謳歌啟,曰‘吾君之子也”,益實際上未能繼位。《孟子》分析其原因:“禹之相舜也,歷年多,施澤于民久;啟賢,能敬承繼禹之道;益之相禹也,歷年少,施澤于民未久”,所以民主議會并未肯定他。不過《戰國策·燕策》有不同說法:“禹授益而以啟為吏;及老,而以啟為不足任天下,傳之益也。啟與友黨攻益而奪之天下,是禹名傳天下于益,其實令啟自取之”;《韓非子·外儲說右下》引潘壽語也是這個意見。這些話,就有點“以小人之心度君子之腹”了。

堯舜時期婚姻體制有了進步,家庭觀念處于鞏固之中。“世襲制”的出現,基于能工巧匠形成父傳子的“世家”,如《堯典》里奉帝堯之命觀測天文、制定歷法的“羲和”世家即是。技術工種增多,世家不斷增益,給民眾灌注了“世襲制”的意愿,便造成一種現象,假如“帝”的長子能力很強,便可能得到不少部落的擁護。《山海經·海內北經》有“帝堯臺、帝嚳臺、帝丹朱臺、帝舜臺,各二臺”的記錄,堯子丹朱也稱為“帝”,與前輩平起平坐,可見世襲因素已暗自萌芽,只是民主議政習俗加以抑制而已。《孟子》說“堯崩,三年之喪畢,舜避堯之子于南河之南,天下諸侯朝覲者不之堯之子而之舜”,丹朱得票率沒有舜多,所以未能接班。今本《竹書紀年》言“帝子丹朱避舜于房陵,舜讓不克,朱遂封于房,為虞賓”,仍然成為少數部落的共同領袖。這些史料,表明歷史潮流已把世襲制推到了前臺。

《史記》說舜子商均不肖,帝禹登位沒有什么糾紛,可是帝禹死后益的繼位,便重演了舜時的那一幕喜劇。大禹在這里有什么責任呢?

婚姻家庭的特殊性影響著情感

大家都說大禹的父親是鯀,實際上那僅僅是個名義問題。鯀、禹都是西部羌區人,那里長期存在母系社會,盛行“走訪婚”。例如《山海經·大荒南經》云“鯀妻士敬,士敬生炎融”,不說鯀生炎融,因炎融不一定是鯀的親子,士敬不過是鯀的女友之一。《中次三經》山系統青要之山“實惟帝之密都”,位于黃河河曲之南,“南望墠渚,禹父之所化”,這里只提“禹父”而不說鯀,顯然不是指鯀,若“禹父”為鯀,何不直書鯀之所化?可見鯀禹的父子關系也很曖昧。傳說大禹的母親(修紀、女嬉)因意感而懷孕,《蜀王本紀》說“禹母吞珠孕禹,圻副而生”;《潛夫論·五德志》說“修紀見流星意感,生白帝文命戎禹”;《吳越春秋·越王無余外傳》也說“女嬉年壯未孳,嬉于砥山,得薏苡而吞之,意若為人所感,因而妊孕,剖肋而產”。上博《楚簡·子羔》記有禹母“觀于伊而得之,娠三年而畫于背而生,生而能言,是禹也”。《海內經》中鯀禹關系有“鯀腹生禹”之說,認為禹是鯀分裂出來的,夏后氏王室為政治需要正式肯定了他們的父子關系,《國語·魯語》載展禽之語,夏后氏“郊鯀而宗禹”,于是就板上釘釘了。

即使帝舜殺了鯀,禹的心中也不會懷殺父之仇,一是鯀未必就是親爸,二是舜的行為正當。鯀有“方命圮族”的錯誤,又有治水“九載,績用弗成”的罪責,舜“殛鯀于羽山”,比較公平。“殛”的意思是流放至死,不許回家,并非殺戮。如果要斬首,何必老遠地送到東海的羽山去殺?

大禹因治水到了涂山地域,與涂山氏美女偶然結合,仍然屬于一種走訪婚制,《天問》說:“禹之力獻功,降省下土方,焉得彼涂山女,而通之于臺桑?”《山帶閣注楚辭》引《太康地記》指“涂山西南,臺桑之地也”,至今安徽懷遠涂山主峰南坡路旁還有一塊“臺桑石”。實際上“臺桑”應是原始婚俗中青年男女幽會之地,《墨子·明鬼》言“宋之桑林,楚之云澤也,此男女之所樂而觀也”,《詩經·桑中》“云誰之思?美孟姜矣,期我乎桑中,要我乎上宮”;《漢書·地理志》提到“衛地有桑間濮上之阻,男女亦亟聚會,聲色生焉”。后因涂山氏生下兒子啟,禹才與她肯定了夫婦關系。《尚書·皋陶謨》禹自述“娶于涂山,辛壬癸甲”,只相聚了四天便走;“啟呱呱而泣,予弗子,惟荒度土功”;但禹忙于平治水土,沒有時間去照顧;如果涂山氏不生下兒子啟,也許不會追著認這個丈夫,可證當時已有了家庭制度的萌芽。

由此可見,上古時代的人,因婚姻家庭關系的不同,產生的情感與今人明顯有異,無法用同一個標準來衡量。

民主議會推舉人才更重視品格

部落聯盟議事制度,在《堯典》里有實際記錄,帝堯時期征詢治理水患的人選,聯盟代表“四岳”推舉鯀來治水:

帝曰:“咨!四岳,湯湯洪水方割,蕩蕩懷山襄陵,浩浩滔天。下民其咨,有能俾乂?”

僉曰:“於!鯀哉。”

帝曰:“吁!咈哉,方命圮族。”

岳曰:“異哉!試可,乃已。”

四方代表都推舉鯀,但堯反對,覺得品格不夠,“四岳”的口氣很強硬,提出讓鯀試一試,堯被迫同意了。這些字詞非常古奧,但語氣詞都顯示出來,說明彼此地位平等。《天問》復述為“不任汩鴻,師何以尚之?僉曰何憂,何不課而行之?”

推舉人才首先注重品格,此風一直延伸到漢代,那時還沒有科舉考試,仍然由各地推薦“賢良方正”的人,到朝廷做官。

帝堯在尋訪助手人選時,仍然通過“四岳”推薦。《堯典》記錄采訪結果是“有鰥在下,曰虞舜”,“鰥”指單身漢,“下”指出身低,那人是“瞽子;父頑,母嚚,(弟)象傲。克諧以孝,烝烝,乂不格奸”。推薦辭表明舜的品格高尚,在非常惡劣的家庭里行孝,很不簡單。

舜少時勞動非常辛苦,居家飽受欺凌。《孟子·萬章》說“舜往于田,號泣于旻天”;“父母使舜完廩,捐階,瞽叟焚廩;使浚井,出,從而揜之”。因堯考驗他時“納于大麓,烈風雷雨不迷”,故舜的避難求生能力很強。帝堯對舜非常滿意,確定他為自己的接班人,同時以二女嫁舜,《堯典》謂“厘降二女于媯汭,嬪于虞”,考驗舜處理家務的能力,“觀厥刑于二女”。這事也反映出中原已實行對偶婚制,比走訪婚大幅度地進步。

如果沒有出類拔萃的品格,完全沒有可能被推舉到政權的最高層次。由此推測,大禹作為邊遠的羌區人士,選拔到中原任職,必然有著不同于常人的素養,可是推薦辭業已失傳,我們只能在帝舜委任時的表現,窺知一二。

舜曰:“咨,四岳!有能奮庸熙帝之載,使宅百揆亮采,惠疇?”

僉曰:“伯禹作司空”。

帝曰:“俞,咨!禹,汝平水土,惟時懋哉!”禹拜稽首,讓于稷、契暨皋陶。

帝曰:“俞,汝往哉!”

禹很謙讓,認為自己不夠格,舉薦了比自己高明的三個人,帝舜還是重用了他,那三個能人都做了安排,棄為后稷,契為司徒,皋陶為士。

1938年,民國元老于右任與學者衛聚賢曾經到汶川去考察,采訪了東岳廟里的老道士,聽他講述其師傅傳下的大禹故事:“夏禹王的母親是個丫頭子”,肚皮大了,“到刳兒坪生下禹。長到幾歲時,母親帶他去修河堰,別人都打他,因為他不能做工而吃閑飯。他就到廟里當徒弟,這時老道士已有九個弟子,收他共為十人,但九個師兄每日都打他。一天,老道士帶他上山,問他膽大膽小?他說膽大。老道士給了他一口劍,讓他到廟中殺他那九個師兄。原來那是九條孽龍,后來他才治河成功的。”此后,于右任還寫了“坪中父老說神禹,手斬蛟龍下大荒”的詩句。故事表明大禹愛憎分明,嫉惡如仇,性格果敢,勇于擔責。

20世紀90年代,我在岷江源頭松潘聽羌族長老說:釋比的經書里有一本書叫《瑪吉》,即母系氏族之記事,里面提到上古有四大“特卿”管理政務,大禹是其中之一,他名叫“仁娃”。其功勞是開挖出岷江,平息了水患,所以岷江被羌人稱作“仁曲”,現在的“汶川”是讀白了。我推測,“仁娃”應該是大禹名字“文命”的原音。由此可見,大禹是以治水能力被推舉到中原的。

傳統文獻里描述的大禹品格,不如他本人的言論更有說服力。《尚書·皋陶謨》里有舜、禹、皋陶的一次談話(或許是開會)記錄,開頭由皋陶發表一通政治見解。說完之后,主持人帝舜說:“來,禹,汝亦昌言”!大禹拜了一拜,說“都,帝,予何言?予思日孜孜”!這時,皋陶插話:“吁,如何”?禹便匯報情況:洪水滔天,包圍了高山,沖沒了丘陵。我用四種交通工具,沿著山脊開出林間小路,和益一起殺些鳥獸肉,送給救出來的災民活命。我們疏通了九河,把洪水排入四海;再一條條地疏通小河和溝渠,把漬水排入大河。后來我又和稷一起,動員大家種糧自救,讓產量不同的地方互通有無,調整房屋讓大家都能安居,最后“烝民乃粒,萬邦作乂”,老百姓有了飯吃,萬方邦國都安定下來。皋陶聽完,深受感動地說:你這一大堆話講得太好啦!

《皋陶謨》還有大禹的言論:“知人則哲,能官人;安民則惠,黎民懷之;能哲而惠,何憂乎驩兜?何遷乎有苗?何畏乎巧言令色孔壬?”又有對帝舜的忠告:“安汝止,惟幾惟康;其弼直,惟動丕應”。大禹親口之言,正如已故四川大學教授任乃強所評價的:那些話現在鄉村里基層干部都說得出來,沒有多少高深理論。它們拿來與皋陶講的“寬而栗,柔而立”等辯證言辭相比,顯得較為土俗,可是每句話都很實在。

在治水過程中,大禹曾鎮壓過抗拒命令的頭人,懲罰過懶惰或辦事不力的官吏,可是人們并沒有怨恨,因為他處處以身作則,干起活來比任何人還要拼命。《韓非子·五蠹》描述大禹“股無胈,脛無毛,手足胼胝,面目黎黑,遂以死于外,葬于會稽,臣虜之勞不烈于此矣!”漢代武梁祠石刻的大禹像,頭戴斗笠,身穿短衣,手持土鍤,完全不像什么“帝”,卻很像一位老農。大禹的真正形象,的確應該如此。《論語·泰伯》里孔子兩次贊美大禹“吾無間然矣”,提不出什么意見了。因為他“菲飲食而致孝乎鬼神,惡衣服而致美乎黻冕,卑宮室而盡力乎溝洫”。

牙科大夫把帶洞的牙齒稱作“禹齒”,因為大禹啃多了樹皮草根,落得個牙齒稀爛。古代有種野草,名叫“禹韭”,苗像蔥,節像竹,頂上還開鐘形的青綠小花。它以后被載進《本草》藥典,大概是當初大禹的充饑物。古代有種海草名叫“禹余糧”,它的籽粒嚼起來好像大麥;中藥里的麥門冬,也叫“禹余糧”,淡苦回甜;還有一種附在鐵礦石上的巖土,也有同一稱號。這些大禹余下的口糧,舊時代遇到荒年,饑民就用來活命。這些名詞絕不是文人偽造出來的,完全來自基層群眾。

大禹過于勞累,得了足病,《莊子·盜跖》謂之“偏枯”,《荀子·非相》謂之“禹跳”,走起路來一跳一跳。董仲舒《春秋繁露·三代改制質文》解釋是禹“形體長,長足肵疾,行先左,隨以右,勞左佚右也”,認為是講勞逸結合。道教以這種“禹步”作為一種神圣的步態,重大的禮儀中道士才用。葛洪《抱樸子·登涉》記有“禹步”的走法:正立,右足在前,左足在后,左足跨一步,再把右足跨過左足,然后提左足與右足并攏,是為“一禹步”;再將右足跨一步,左足又跨過右足,然后提右足與左足并攏,是為“二禹步”;再將左足跨一步,右足又跨過左足,然后提左足與右足并攏,是為“三禹步”。“如此三步,當滿二丈一尺,后有九跡。”想當初,大禹走起路來,就是這個樣子。

大禹這個血肉之軀,盡管殘缺,卻很神圣,至今為大眾留下了十分偉大的民族精神,值得我們去傳承。

作者:四川省人民政府文史研究館館員