走進新加坡袖海樓,品一品特殊的南洋收藏

□ 文/杜南

走進新加坡袖海樓,品一品特殊的南洋收藏

□ 文/杜南

在新加坡及中國書畫的海外收藏世界里,袖海樓收藏,有自己獨特的位置。

收藏的價值,在于藏品的品質與意義,袖海樓收藏的獨特性,就因為有一位獨特的主人,和他獨特的收藏方式。

“袖海樓”的齋號,出自蘇東坡的“我持此石歸,袖中有東海。”這兩句詠石的千古佳句,寫蘇軾在山東蓬萊海邊撿拾海石的感受,以石喻海,也點出了收藏的趣味與精神。

不一樣的收藏家

歷代中國書畫收藏家,都是傳統的朝廷與文人,袖海樓主人楊啟霖(1917-1998),則是一位與眾不同的書畫藏家。

他生于廣東潮安,少年家貧,無力讀書,只好離鄉背井,隨祖母“過番”南來謀生。剛到新加坡時,只有身上穿的一套舊衣服和一把雨傘,舉目無親,只能以勞力謀求三餐溫飽,在新加坡河畔的駁船碼頭一家商行當勞工。因工作勤奮,被老板擢升為督工。

1941年底戰爭爆發,新加坡淪陷,日軍入城時,在駁船碼頭附近橋頭殺人示警,一時風聲鶴唳,沒有人敢上班。這時剛好有一艘貨輪,載有其商行的貨物到來,卻沒人敢去卸貨。楊啟霖因平時人緣好,得到一批工人挺身義助,大膽到碼頭卸貨,暗藏在垃圾車里偷運出來,讓公司免于倒閉,還賺了大錢。公司給他大筆賞金,并擢升他為貨倉管理人,晉升為管理層,學到許多做生意的知識。

二戰結束后,商行老板支持他創業,合作專營樹膠和土產轉口貿易,1951年朝鮮戰爭爆發,樹膠價格猛漲,公司盈利大增,楊啟霖一夕致富。

1963年馬來西亞和印度尼西亞發生對抗,印尼土產無法運來新加坡,他又靈活應對,安排把印尼原料賣到中國香港,再轉運來新加坡,盈利豐厚,奠定事業基礎。

新加坡獨立建國后,開始推動工業化。楊啟霖審時度勢,設廠經營原料加工,成功擴大事業規模。

事業成功后,楊啟霖和早年許多本地華商一樣,熱心社會公益,長期擔任同濟醫院等多個慈善機構的董事。

如此背景和經歷,和書畫藝術全無交集,楊啟霖卻能成為一位書畫藏家,使袖海樓收藏具有與眾不同的獨特性格。

獨特的收藏方式

和多數藏家不同,楊啟霖最初購買書畫,只為了經商送禮。

20世紀50年代初他開始經商時,新加坡河畔許多潮籍同行的公司里多有懸掛書畫風氣,他偶爾也會買些書畫,掛在辦公室應景。

當時有一位日本商家到他的公司談生意,看見掛著一張齊白石的畫,很喜歡,楊啟霖就拿下來送他,日商很高興,當下就做成一大筆生意。

他說和這位日本商家應酬花費不少,卻一直無法談成生意,沒想到一張畫就“解決了”,讓他覺得很奇怪。但楊啟霖和一般商人不同,并不因做成生意就滿足,而是覺得人們為何會對齊白石這么感興趣,就開始向朋友請教,漸漸有了認識,開始了個人最初的收藏。

如此收藏起步,可謂無心插柳,和一般傳統書畫藏家大不相同。

兩大獨特品鑒法為藏品把關

楊啟霖最特別的一批收藏,出現在20世紀60年代期間,北京和上海的中國商品進出口公司一度將全國各地文物商店里的大量傳統書畫,以批發形式大量出口,裝箱大批運到新加坡幾家與中國有來往的貿易公司。

楊啟霖是這些“出口貨”的主要購買者,往往以整箱包下的方式購買,進口商都喜歡賣給他,甚至貨一下船就整箱從碼頭直接送到他的公司。這些書畫雖然水準不一,但均經過文物商店甄選,有一定水平,古今書畫都有,數量龐大,構成其收藏的重要部分。

20世紀60年代期間,上海朵云軒銷往新加坡的書畫,楊啟霖也是最大的購藏客戶。20世紀80年代初中國改革開放,許多書畫家到新加坡舉辦畫展,他幾乎每場必到,并往往購買全場最主要的作品。

20世紀80年代中后期紐約和香港開始拍賣中國書畫,楊啟霖又積極參與競標,雖然年事已高,他仍興致勃勃半夜起來打長途電話到紐約競標,可見他對書畫收藏的熱衷程度。

從水客、友人、畫家、畫廊到拍賣,楊啟霖的藏品來源,完整反映了20世紀新加坡收藏中國書畫方式的時代歷程,特別是整箱成批購藏的方式,更是一段特殊的時代機緣,是袖海樓收藏的一大特點。

自20世紀50年代初到20世紀90年代初,經過40年積極購藏,全盛時期的袖海樓累積古今書畫近千件,成為新加坡重要的中國水墨書畫收藏。

獨特的品鑒方式

鑒定與選擇,向來就是收藏中國書畫一大難題。

楊啟霖處世精明,他自知學識有限,便以兩個獨特的品鑒方式,為自己的收藏把關。

其一是在購藏前向專家好友請教,尤其是畫家陳宗瑞和藏家劉作籌,更是他長期請教的兩位“把關人”,“袖海樓”的齋名,就是1972年陳宗瑞所取。

其二是購買后的“雅集品鑒”。

多年來,楊啟霖都會不定期邀請友人同好到他家雅集觀畫,一般是約在周末午宴后到袖海樓喝茶。楊宅為舊式樓房,適合張掛大畫,由前廳、后廳到二樓大書房,四壁都會掛滿書畫,供客人觀賞,如有特別要求,則再另行取出,在書房的桌案上欣賞。

每回懸掛觀賞的書畫,他都會安靜地在旁相陪,聽取大家的看法,有時也會主動請教,但無論客人評價好壞,他都平心靜氣,虛心求教,從不爭議。

這些不同意見,都是他學習參考的寶貴知識,也是他對自己所購藏書畫的再次審核。

這兩種品鑒方式能行之有效,關鍵是能清楚了解所請教對象的學識與品格,方不致為人誤導。對此原則,楊啟霖始終能冷靜把握,長期堅持。

這種“多元品鑒”的判斷方式,是袖海樓收藏的一大特色。

藏品的內容特色

袖海樓收藏,以畫作為主,時間由明朝到現代,長達500年。這些不同發展階段、不同風格的畫作,構成袖海樓藏畫的多元面貌。

其中兩組藏品最具有代表性意義,一為清末民初的海上畫派,這是中國水墨歷史轉折時期的代表性畫派,另一則為民國時期南來新加坡的畫家。

在袖海樓藏畫中,不但海上四任作品收集齊全,與新加坡因緣深厚的徐悲鴻作品,更為楊啟霖所喜愛,還收藏了徐悲鴻在東南亞創作的代表性水墨人物巨畫《六朝人詩意圖》,成為袖海樓收藏的鎮館之寶。

除中國水墨作品,楊啟霖和新加坡多位先驅畫家如陳文希、陳宗瑞、劉抗均為好友,也收藏他們的作品,成為以中國近現代水墨為主的袖海樓藏畫里一項獨特的南洋風格收藏。

袖海樓所藏書法,則以清代及民國為主,楊啟霖有傳統藏家偏好大畫的習慣,喜歡大中堂畫作,收集不少六條屏甚至十二條屏的書法。

數量大,涵蓋時間長,由傳統到近現代各家各派書畫風格云集,兼具中國與南洋水墨創作,構成20世紀90年代袖海樓收藏全盛時期的特色。

進入新世紀的袖海樓藏畫,收藏內容與數量均有所更動,與全盛時期不盡相同。

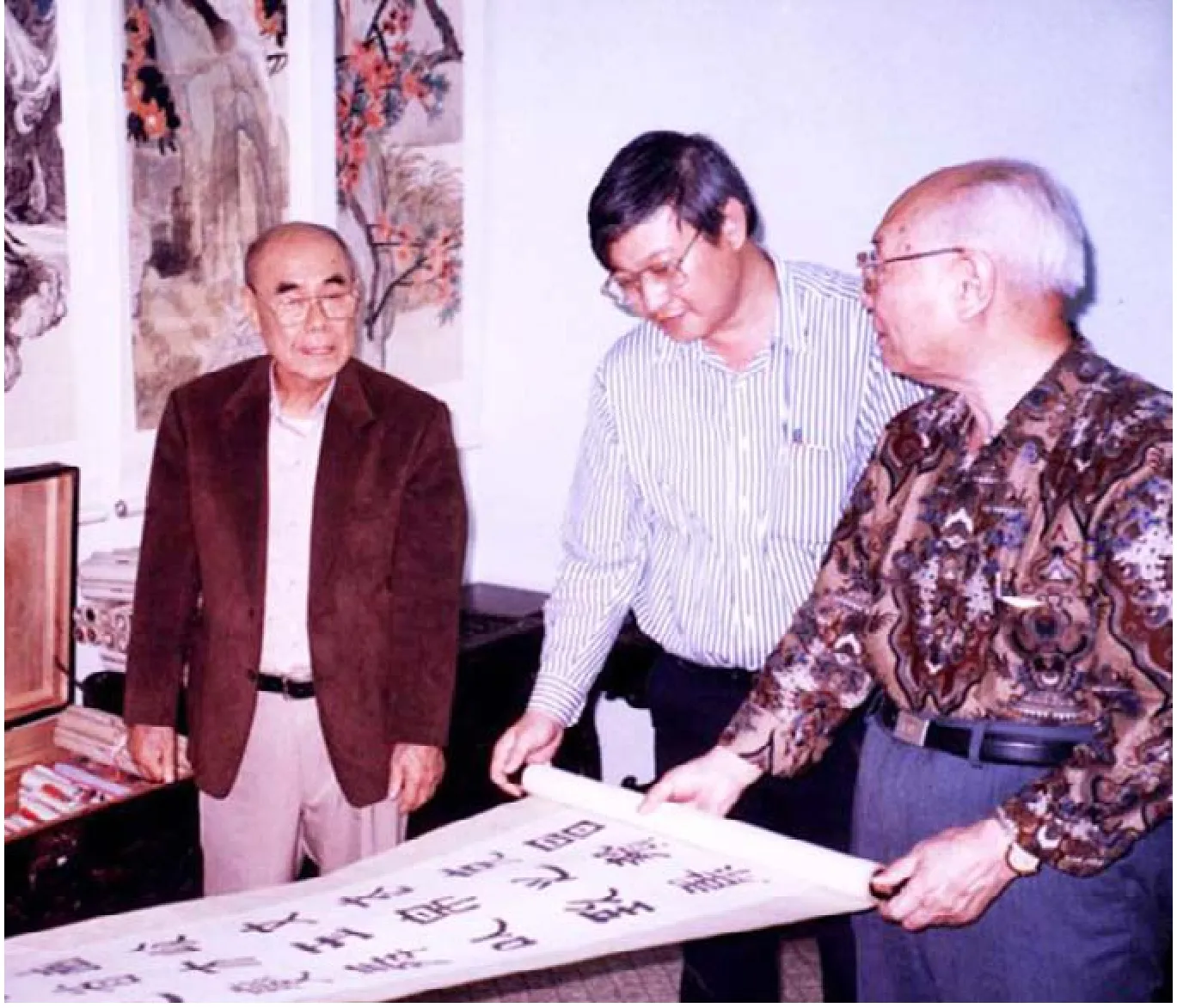

袖海樓主人楊啟霖(左一)

獨特的時代見證

藏畫的價值,在于藏品所體現的藝術與意義。

袖海樓藏畫的歷史跨度長,約自16世紀后期至20世紀80年代,這段時期正是中國傳統文化過渡到近現代的重要歷史階段,傳承千年的中國水墨畫在數百年間,出現空前激烈的變化,充滿試驗性和開創性的表現,呈現了一個古老文明如何面對挑戰、奮起探求新生的轉型過程與精神面貌。

雖然受到海外收藏管道的局限,袖海樓藏畫未能構成完整的時代收藏,但各時期不同畫派的作品,大致均在其收藏范疇,整體中國水墨藝術的發展脈絡和趨勢,依然可見,這是袖海樓藏畫的藝術意義。

新加坡和中國書畫發展的特別關系,以及楊啟霖的個人特質,則構成袖海樓藏畫獨特的南洋意義。

由于歷史因素,新加坡的中國書畫市場,向來以近現代畫為主,對中國近現代水墨新畫家的創作,提供了重要的市場支持力量,成為中國水墨畫發展歷程中一個特殊的南洋因素。袖海樓藏畫就是一個具體實例。

袖海樓主人楊啟霖雖然缺乏文化背景,最初收藏動機亦非因愛好文化,但隨之激發的收藏熱情,卻是出于對中國歷史文化的仰慕之情,體現的是一份尊重傳統文化的樸素感情。

這種樸素的感情,普遍存在于早年南來新加坡及南洋各地的華人移民之間,顯示了中華傳統文化在民間深厚的底蘊。

楊啟霖獨特的品鑒方式,所表現的靈活應變,正是新加坡早期南來華人移民自力更生精神性格;而袖海樓藏畫“從無到有”的積累過程,亦與新加坡社會與國家發展的軌跡相同,可說是一項體現著新加坡精神的藝術收藏。

·來源:聯合早報