稻縱卷葉螟的發生與防治

石磊 王奇君

摘要:稻縱卷葉螟是宜興市水稻上的主要害蟲。本文系統地闡述了稻縱卷葉螟的生活習性和在本地的發生危害規律,并分析了影響發生的因子,包括氣候條件、栽培條件、天敵和雜草等。在此基礎上,提出了總的防治策略、防治指標和適用的高效低毒藥劑品種。

關鍵詞:稻縱卷葉螟;發生;防治

中圖分類號:S511 文獻標識碼:A DOI:10.11974/nyyjs.20170132043

稻縱卷葉螟屬鱗翅目螟蛾科,是一種雜食性害蟲,除危害水稻外,還危害李氏禾、稗草、蟋蟀草、狗尾草、雀稗等多種禾本科雜草和部分莎草科雜草。幼蟲啃食寄主葉肉,受害植株葉片卷白,制造營養的功能下降。據測定,水稻撥節以后受卷葉螟危害,白葉率達20%以上的田塊,一般減產25%~33%。群眾說:“稻葉白一白,產量要減一、二百。”那是對縱卷葉螟危害嚴重性的反映。稻縱卷葉螟原是一種間歇發生的害蟲,近年來連續發生危害,且危害時間拖長,危害加重,嚴重影響水稻生長,已成為宜興市水稻的主要害蟲之一,對水稻高產穩產威脅很大。

1發生危害規律

1.1發生世代

稻縱卷葉螟是一種遷飛性害蟲。在宜興市不能越冬,從第2代起大量遷入本地,一年發生4~5代,以2、3代危害較重,是主要為害世代。第1代成蟲發生量極少,于5月-6月上旬遷入,在早稻大田和中稻秧田發生危害。6月下旬-7月中旬,第2代成蟲盛發,為主遷入世代。7月中、下旬幼蟲孵化,主要危害遲熟早稻和早栽中稻大田,遲栽中稻和單季晚稻田發生數量略少。7月下旬-8月中旬第3代成蟲盛發,前期多為遷入蟲源,后期為本地蟲源,在環境條件不適宜時本地羽化的成蟲多向外遷移,遷入蟲源幼蟲于8月上中旬孵化,在本地能造成嚴重為害,主要危害中稻、單季晚稻和早栽三熟制晚稻大田。第4代成蟲發生于8月下旬-9月中旬,蟲量多外遷,僅少數留在本地繼續為害,常年危害較輕,但在秋季氣溫高濕度大的年份尚有補充遷入,能對中熟晚粳造成較重危害,主要危害單季晚稻,三熟制晚稻大田,9月下旬-10月發生的第5代成蟲都是過境南遷的成蟲,在本地不造成為害。

1.2生活習性

成蟲:縱卷葉螟具遠距離遷飛的特性,每年春季成蟲隨季風自南方向北遷飛,秋季則隨季風由北向南回遷。成蟲多于20:00后羽化,午夜前后為出現羽化高峰。羽化后1~2d交配,交配多在下半夜進行,以凌晨3:00-5:00最盛。成蟲趨光性強,對白光及黑光燈都有強烈的趨性。白天多棲息于生長茂密、環境蔭蔽、濕度大的稻株下部,或雜草及其他作物田中(如黃豆、山芋、花生、棉花田中),高溫干燥的天氣,表現更為突出。一受驚擾,即作短距離飛行,飛行時呈“Z”字形向前。雌成蟲羽化后3~4d開始產卵,每頭雌蛾能產卵200~300余粒,一般為100多粒。雌蟲壽命8~10d,雄蟲壽命短,一般只有6~8d。成蟲喜選擇生長嫩綠、游離氨基酸多的田塊產卵,而且喜歡在圓桿撥節期和幼穗分化期的稻田產卵,抽穗后稻葉上卵量較少。稻田除發生縱卷葉螟外,還有顯紋縱卷葉螟發生,但本地顯紋縱卷葉螟的發生數量較少。

卵:縱卷葉螟卵絕大部分單粒散產于稻葉上近主脈的兩側,稻葉正反面的卵量分布差異不顯著。也有少數2~5粒縱向排列產在一起。卵在稻株上的卵量分布,隨水稻生育期而異;90%以上的卵集中于倒數第1~4片稻葉上,隨水稻生育期的成長,卵分布漸向上部葉集中。初產卵乳白透明,后轉為淡黃色、黃綠色。孵化前在卵粒的上方可見黑褐色的幼蟲頭殼。

幼蟲:初孵幼蟲都轉移到心葉中危害,少數在嫩葉尖端吐絲卷葉危害。劍葉伸出后,初孵幼蟲都轉移到穗苞或劍葉鞘內為害,少數在無效分蘗的嫩葉上取食。2齡幼蟲先在稻縱基部無效分蘗的心葉或下部稻葉尖吐絲卷葉,后在稻株上、中部卷葉,使稻葉“束腰”,卷葉長度多在6.66cm以下,3齡后卷葉長度可超過13.332~16.665cm,多數是單葉縱卷成管狀蟲苞,少數是多葉苞。4齡以上幼蟲多以2-3片稻葉作管狀蟲苞,并多次轉苞危害。幼蟲性活潑,受驚后常退縮逃出蟲苞。幼蟲在蟲苞內啃食葉肉,剩下表皮,呈長短不一的半透明白斑,蟲糞仍堆積于蟲苞內,為害嚴重時全葉枯白。

蛹:幼蟲老熟后,大多轉移到稻叢基部化蛹,化蛹部位隨水稻生育期不同而異。分蘗期,稻苗細小,老熟幼蟲多在稻叢基部枯葉或無效分蘗上吐絲綴連數片稻葉作蛹苞,在其中化蛹。拔節后少數在稻叢基部枯葉、無效分蘗中化蛹,多數則在葉鞘中吐絲作蛹室化蛹。也有極少數在老蟲苞中化蛹。

1.3影響發生的因子

1.3.1氣候條件

氣候對縱卷葉螟的發生有決定性的影響,最重要的一點是影響其遷入,在梅雨期和以后一段時間里,縱卷葉螟自南方大量北遷,而遷入的成蟲大多隨雨水迫降在本地,因此,這一段時間雨日的多少和雨量的大小,對遷入量有極大的影響,從而也影響到發生數量和危害程度。從多年的經驗獲知,若本地處于靜止鋒的暖區中,伴隨降水,多有遷入峰出現。

溫度。溫度的高低直接影響稻縱卷葉螟的發育速度、成蟲壽命和產卵量。在雨濕條件較好的情況下,日平均氣溫在22~28℃之間,對其發生最為有利,成蟲壽命長,產卵量高;日平均氣溫超過29℃,成蟲壽命縮短,產卵量減少;日平均氣溫低于20℃,成蟲壽命延長,但產卵量甚低。氣溫低,卵、幼蟲、蛹的發育歷期長,發生期延遲;氣溫高,發育歷期短,發生期提早。

濕度及降雨。雨濕條件是決定縱卷葉螟發生程度的重要因素。在一定的發生基礎的條件下,平均氣溫在25~27℃左右,相對濕度在85%左右,雨日多,雨量大,是稻縱卷葉螟猖獗發生的最有利的氣候條件。濕度大時,成蟲產卵量高,初孵幼蟲存活率也高,危害加重。相反,濕度較低時,產卵量及初孵幼蟲存活率也相應降低,危害減輕,相對濕度低于80%時雌蟲交配率低,基本不產卵,在低濕高溫條件下,卵極易干癟;初孵幼蟲在相對濕度低于80%,氣溫高于35℃C時,很快就死亡。在連續陰雨的條件下,幼蟲孵出到結苞存活只需2d時間。

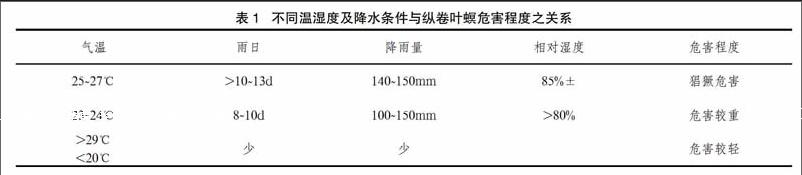

綜上所述諸氣候因子分析,在發蛾始盛期起,到卵孵盛末期止的20~25d內,氣溫、雨日、降雨量及濕度是決定危害輕重的主要因素。試提出下列數值指標供參考:

1.3.2栽培條件

在不同的栽培制度條件下,水稻栽插期和田問管理情況都有很大變化。同一時期內水稻的苗情長勢、生育階段,隨栽培制度的改變,常有明顯的差異,因而給稻縱卷葉螟造成了不同的蔭蔽條件、食料基地等生態環境。以至稻縱卷葉螟的發生期與發生數量也隨著栽培制度的變化而變化。近年來本市水稻品種已演化為純單季晚粳,抽穗期成熟期均大大推遲,稻縱卷葉螟后期危害加重,主要危害世代已變為3代和4代,2代偶有發生。栽培措施的改良,也影響了稻縱卷葉螟的發生,如栽插密度過高,氮肥用量過大,長期深水灌溉,都促使水稻苗期長勢偏旺,田問郁閉,食料豐富,小氣候有利其發生,因而存活率高,發生量、危害程度也相應增加。

苗情長勢的差異則是造成田塊之間蟲量多少的重要原因。稻縱卷葉螟成蟲對棲息場所和產卵田塊的選擇是不同的,在適宜其棲息(郁閉茂密)的田塊白天蛾量大,在適宜其產卵(嫩綠旺盛)的田塊卵量多,因此田問常出現蛾多卵少或卵多蛾少的現象。在同一塊田里往往因為長勢不一發生同樣的現象。足肥密植的田塊和草塘基溝邊稻等長勢特別旺盛的地方,蛾卵密度常顯著增多。此外,不同品種和不同生育期的水稻,因葉片硬度不同,對初孵幼蟲結苞存活率也有較大的影響,因此發生危害程度也不同。

1.4天敵

稻縱卷葉螟的天敵種類很多,捕食性天敵如青蛙、蜻蜓、蠼螋、步行蟲等,寄生性天敵如赤眼蜂、絨繭蜂、姬蜂、寄生蠅等。天敵數量的多少,對稻縱卷葉螟的發生和危害有很大的影響。

1.5雜草

稻縱卷時螟除危害水稻外,還能危害多種雜草,部分地區雜草上的稻縱卷葉螟發生數量較多,往往成為重要的蟲源基地。湖泊沿岸雜草叢生的地區,稻縱卷葉螟的發生數量、危害程度常重于內地。因此,這些地區在預測中應注意對雜草上的蟲源的調查觀察。

2防治辦法

2.1防治策略

應根據水稻栽培布局的變化,和稻縱卷葉螟發生危害特點,確定防治對策。近年來同為鱗翅目的水稻螟蟲發生較輕,二代為主害代。因此在水稻總體病蟲防治上,一般把稻縱卷葉螟列為主攻對象,螟蟲為兼治對象。稻縱卷葉螟各世代在不同年度危害差異較大,故應采用“達標防治,巧治2代,狠治3代,靈活決戰4代”的藥劑防治對策。

2.2防治指標

在本地二代稻縱卷葉螟發生期間,百叢有卵、蟲150~200頭粒以上的,應列為防治對象田。本地三代稻縱卷葉螟發生期間,百叢有卵、蟲100~150頭粒以上的,應列為防治對象田。

年度間的雨濕條件對稻縱卷葉螟的適宜程度不同,稻縱卷葉螟的孵化率,初孵幼蟲存活率有較大波動;如天氣多陣雨,危害也會加重,防治指標也要從緊。遇高溫干旱,防治指標適當放寬。同一蟲量對不同生育期的水稻危害程度不同,分蘗期時水稻葉片再生補償能力強,防治指標從寬;孕穗期齊穗期時,是形成產量的關鍵時期,要保護上部功能葉,防治指標從緊;所以,確定防治指標時,分蘗期從寬,孕穗期齊穗期從緊,齊穗以后從寬。齊穗以后,稻株黃熟老健,不利于再取食為害。

2.3防治藥劑

防治縱卷葉螟應掌握在縱卷葉螟1、2齡幼蟲發生盛期。用噴粉、噴液及潑澆法防治均可。防治藥劑可根據當時當地的市場供貨情況確定,可使用茚蟲威、氰氟蟲腙、甲氧蟲酰肼、阿維菌素、甲維鹽、氟蟲雙酰胺和氯蟲苯甲酰胺等高效低毒農藥或蘇云金桿菌(BT)生物農藥。