中國血脂管理指南(基層版2024 年)

中國血脂管理指南修訂聯合專家委員會

低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)是動脈粥樣硬化性心血管疾病(ASCVD)的致病性危險因素。近幾十年來,中國人群的血脂異常患病率不斷升高,血脂管理刻不容緩,在基層開展血脂規范管理尤為重要。《中國血脂管理指南(基層版2024 年)》簡明地推薦LDL-C 作為血脂干預的首要靶點,以ASCVD 危險分層確定其目標值;推薦在生活方式干預的基礎上,以中等強度他汀類藥物作為起始藥物治療,必要時聯用膽固醇吸收抑制劑和(或)前蛋白轉化酶枯草溶菌素9 抑制劑的達標策略;并就常見特殊人群的血脂管理策略進行了推薦。本指南旨在為基層醫師開展血脂管理提供指導,全面提升基層醫師的血脂管理水平,推進ASCVD 的一級和二級預防工作。

以動脈粥樣硬化性心血管疾病(atherosclerotic cardiovascular disease,ASCVD)為主的心血管疾病是我國城鄉居民第一位死亡原因,占死因構成的40%以上[1]。近年來,我國ASCVD 負擔仍持續增加,防控形勢嚴峻。目前已證實,低密度脂蛋白膽固醇(low-density lipoprotein cholesterol,LDL-C)是ASCVD 的致病性危險因素[2]。然而,數據顯示,近幾十年來我國≥18 歲人群中血脂異常患病率明顯升高[3],但其知曉率、治療率和控制率均處于較低水平。因此,有必要進一步加強血脂管理,做好ASCVD的一級和二級預防。

2023 年3 月24 日,由國家心血管病專家委員會聯合中華醫學會心血管病學分會、內分泌學分會、糖尿病學分會、檢驗醫學分會及中國卒中學會發布了《中國血脂管理指南(2023 年)》[4]。為便于基層醫師更好地開展血脂管理,在該指南的基礎上制定了《中國血脂管理指南(基層版2024 年)》。

1 血脂檢測項目

建議臨床血脂檢測包括總膽固醇(total cholesterol,TC)、甘油三酯(triglyceride,TG)、LDL-C和高密度脂蛋白膽固醇(high-density lipoprotein cholesterol,HDL-C)。TC 是指血液中各脂蛋白所含膽固醇的總和。LDL-C是ASCVD的致病性危險因素,是調脂治療的首要干預靶點。通常情況下,HDL-C水平與ASCVD 風險呈負相關。

非HDL-C 為TC 減去HDL-C 獲得,代表了所有含載脂蛋白(apolipoprotein,Apo)B 的脂蛋白膽固醇的總量。非HDL-C 也可作為ASCVD 一級和二級預防的干預靶點。

有條件的醫療機構可以開展ApoA1、ApoB、脂蛋白(a)[lipoprotein(a),Lp(a)] 檢測。一般情況下,血清ApoA1 主要反映高密度脂蛋白(high-density lipoprotein,HDL)顆粒水平,血清ApoB 主要反映低密度脂蛋白(low-density lipoprotein,LDL)顆粒水平。Lp(a)由LDL 樣顆粒和Apo(a)組成,是ASCVD 和鈣化性主動脈瓣狹窄的獨立危險因素。

2 血脂篩查對象

血脂篩查有利于及早發現血脂異常人群以及指導ASCVD 風險評估與干預治療。對于普通人群,建議<40 歲成年人每2~5 年進行一次血脂檢測(包括TC、LDL-C、HDL-C 和TG),≥40 歲成年人每年至少進行一次血脂檢測。采取靜脈血,采血前至少2周內保持日常飲食習慣和體重穩定,24 h 內不進行劇烈身體活動,禁食8~12 h,坐位休息至少5 min。

血脂檢查的重點對象為:(1)有ASCVD 病史者;(2)有多個ASCVD 危險因素(如高血壓、糖尿病、肥胖、吸煙)者;(3)有早發ASCVD 家族史(男性一級親屬<55 歲或女性一級親屬<65 歲患ASCVD)或家族性高脂血癥者;(4)皮膚或肌腱黃色瘤及跟腱增厚者。

3 血脂管理原則

3.1 動脈粥樣硬化性心血管疾病總體風險評估

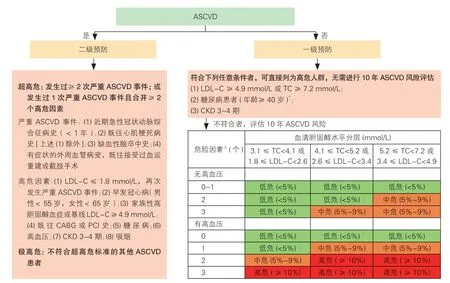

依據ASCVD 危險分層進行不同強度干預是血脂管理的核心策略,ASCVD 總體風險評估是血脂管理決策的基礎(圖1)。

圖1 中國成年人ASCVD 總體風險評估流程圖

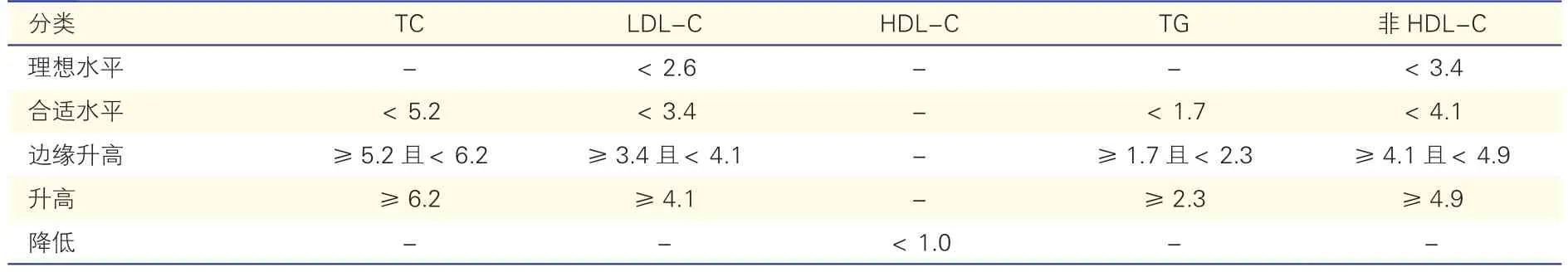

3.2 血脂合適水平的參考標準

ASCVD 一級預防低危人群(非糖尿病患者)的主要血脂指標參考標準見表1。血脂異常的臨床分類依照表1 可分為高膽固醇血癥、高TG 血癥、混合型高脂血癥和低HDL-C 血癥,而血脂水平是否達標要依據ASCVD 風險的不同來判斷。

表1 中國ASCVD 一級預防低危人群(非糖尿病患者) 主要血脂指標的參考標準(mmol/L)

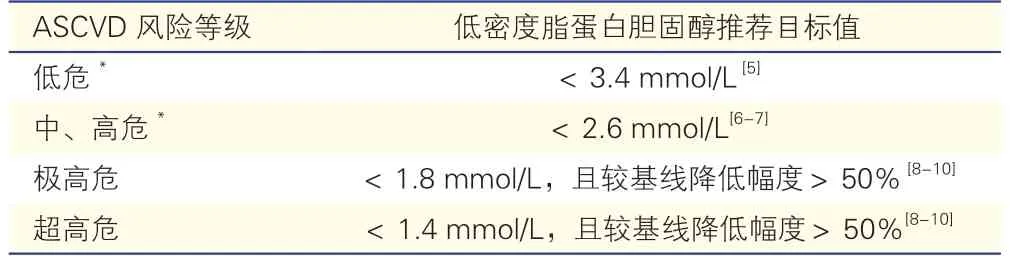

3.3 降脂目標

LDL-C 是降脂治療的首要靶點。LDL-C 達標后,非HDL-C 為次要干預靶點。LDL-C 和非HDL-C 達標后TG 仍高(≥2.3 mmol/L)的ASCVD 高危及以上患者,可同時采用二十碳五烯酸(eicosapentaenoic acid,EPA)治療以進一步降低ASCVD 風險。

LDL-C 控制水平應參照ASCVD 總體風險,LDL-C 的目標值見表2。LDL-C 降低幅度越大,持續時間越長,ASCVD 風險下降越多。非HDL-C 目標值=LDL-C 目標值+0.8 mmol/L。

表2 降脂靶點的目標值

3.4 降脂治療的策略

降脂治療包括生活方式干預和藥物治療。

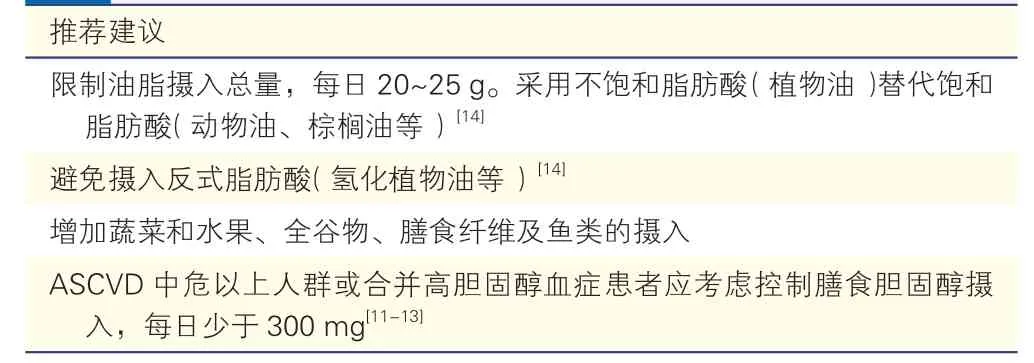

首先推薦健康生活方式,包括合理膳食、適度增加身體活動、控制體重、戒煙和限制飲酒等。其中,合理膳食對血脂的影響較大,主要是限制飽和脂肪酸及反式脂肪酸的攝入,增加蔬菜和水果、全谷物、膳食纖維及魚類的攝入。對于ASCVD 中危以上人群或合并高膽固醇血癥患者,應特別強調減少膳食膽固醇的攝入,每天膳食膽固醇攝入量應在300 mg以下[11-13]。 血脂管理膳食治療建議[11-14]見表3。

表3 血脂管理膳食治療建議

在無ASCVD 的人群中,當生活方式干預3 個月后不能達到降脂目標時,應考慮加用降脂藥物。他汀類藥物是降膽固醇治療的基礎,推薦起始使用常規劑量或中等強度他汀類藥物。當LDL-C 不能達標時,可聯合使用非他汀類降脂藥物,如膽固醇吸收抑制劑[15]和(或)前蛋白轉化酶枯草溶菌素9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9,PCSK9) 抑制劑[10]。

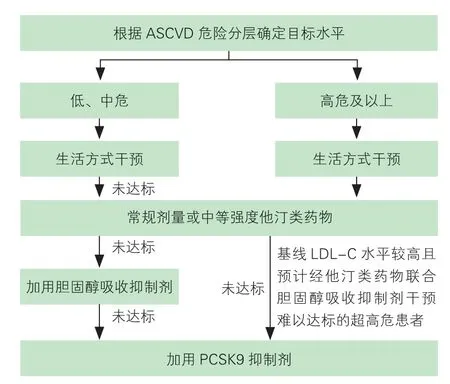

對于ASCVD 超高危患者,當基線LDL-C 較高(未使用他汀類藥物患者LDL-C ≥4.9 mmol/L;服用他汀類藥物患者LDL-C ≥2.6 mmol/L)、預計他汀類藥物聯合膽固醇吸收抑制劑不能使LDL-C 達標時,可考慮直接聯用他汀類藥物和PCSK9 抑制劑,以保證患者LDL-C 早期達標。降脂策略流程見圖2。

圖2 降脂策略流程圖

TG 升高與不健康生活方式及飲食密切相關,運動和控制飲食可有效降低TG。飲酒是TG 升高的非常重要的因素,TG 升高的個體更需要嚴格限制酒精攝入。飲食成分中除限制飽和脂肪酸的攝入外,要特別注意減少精制碳水化合物攝入,增加膳食纖維含量豐富的低糖飲食如全谷類的粗糧攝入。

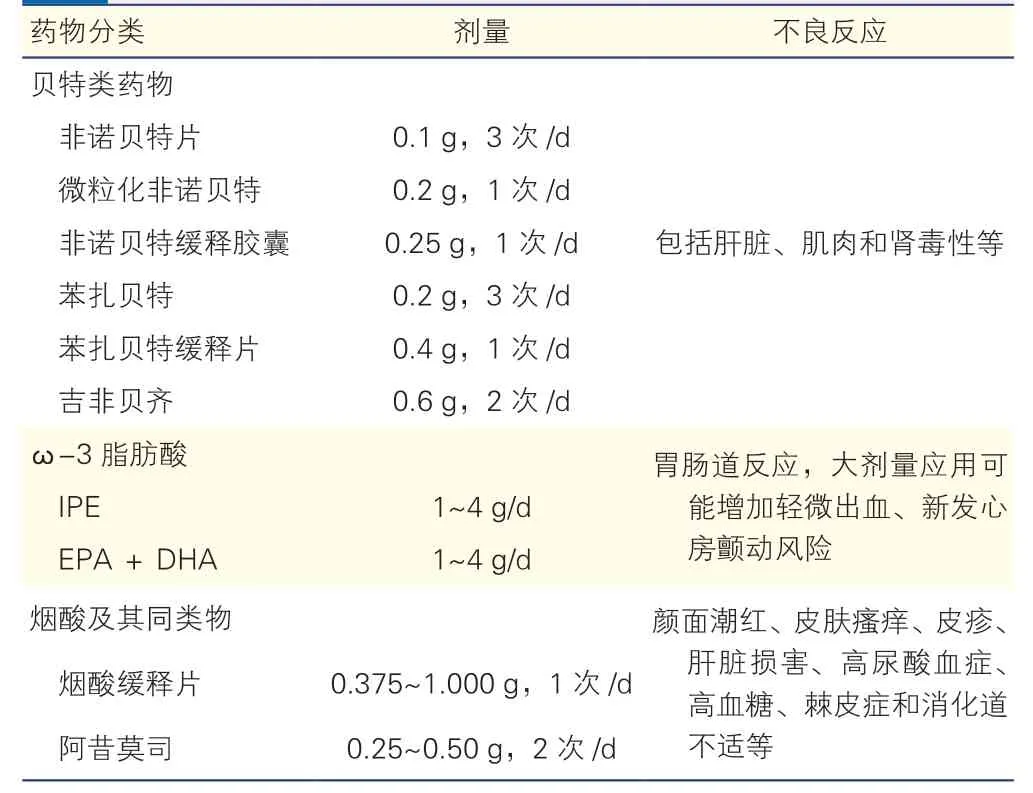

降低TG 的藥物主要包括貝特類藥物、ω-3 多不飽和脂肪酸(ω-3 脂肪酸,指高純度醫用處方級)及煙酸類藥物,具體用法見表4。

表4 降TG 的藥物治療建議

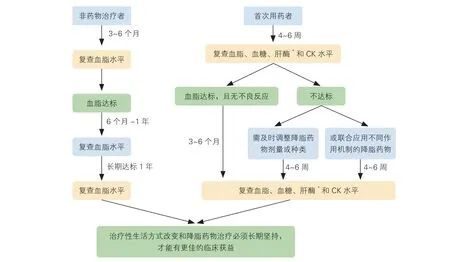

3.5 降脂治療過程中的監測與隨訪

降脂治療中監測的目的:(1)觀察是否達到降脂目標值;(2)了解藥物的潛在不良反應。根據評估結果,優化藥物治療方案,不建議輕易停藥。降脂治療隨訪時間:開始藥物治療后4~6 周隨訪一次,安全達標后3~6 個月隨訪一次(圖3)。

圖3 降脂治療過程中的監測流程圖

3.6 轉診指征

基層血脂管理建議轉診指征:(1)嚴重高膽固醇血癥(LDL-C ≥4.9 mmol/L)或嚴重高TG 血癥(TG ≥5.6 mmol/L),且合并≥2 項高危因素;(2)合并嚴重肝腎疾病,妊娠女性、兒童青少年及高齡老年人初始治療,有原發性高膽固醇血癥家族史;(3)降脂治療后血脂不能達標,或有嚴重藥物不良反應。

4 降脂藥物治療

根據其主要作用,降脂藥物分為主要降低膽固醇的藥物和主要降低TG 的藥物。在臨床實踐中,通常根據血脂異常類型、基線血脂水平以及需要達到的血脂目標值來決定是否啟用降脂藥物或是否聯合用藥。

4.1 主要降膽固醇的藥物

主要降膽固醇的藥物包括他汀類藥物、膽固醇吸收抑制劑、PCSK9 抑制劑、普羅布考及其他降脂藥。

4.1.1 他汀類藥物

他汀類藥物適用于高膽固醇血癥、混合型高脂血癥和ASCVD 的防治。他汀類藥物還可使TG 水平降低7%~30%、HDL-C 水平升高5%~15%。不同種類與劑量的他汀類藥物對膽固醇的降低幅度有一定差別,但任何一種他汀類藥物劑量增倍時,LDL-C水平進一步降低的幅度僅約為6%。他汀類藥物可在任何時間段每天服用1 次,但晚上服用時LDL-C降低幅度會稍增加。

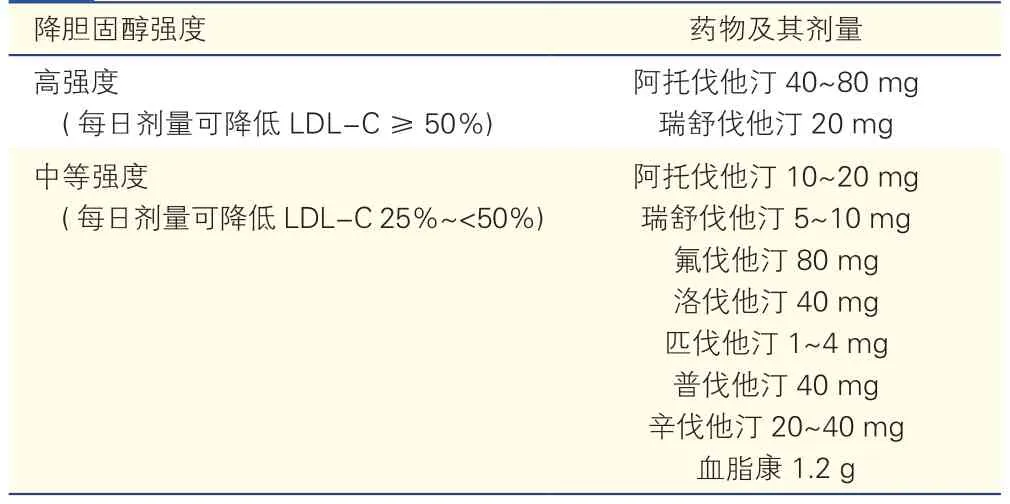

中等強度他汀類藥物指LDL-C 降低幅度為25%~50% 時所采用的他汀類藥物日劑量。不同種類與劑量的他汀類藥物對LDL-C 的降低幅度見表5。

表5 他汀類藥物降膽固醇強度

如應用中等強度他汀類藥物(避免使用大劑量他汀類藥物)后LDL-C 仍不達標,則考慮聯合治療[聯合膽固醇吸收抑制劑和(或)PCSK9 抑制劑或其他藥物]。

在應用他汀類藥物期間,需關注與其他藥物間的相互作用。通過細胞色素P450(CYP)3A4 途徑代謝的他汀類藥物與免疫抑制劑(如環孢菌素A等)、抗真菌藥物、大環內酯類藥物、胺碘酮、吉非羅齊以及西柚汁等聯用時,可能增加肌病或肌溶解的風險,故使用上述藥(食)物的患者應避免使用大劑量他汀類藥物并監測不良反應。

應用他汀類藥物使LDL-C 達標后應繼續長期應用,如能耐受應避免停用。

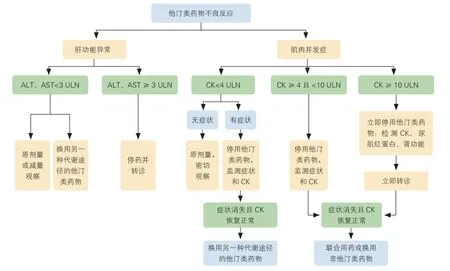

目前報道的他汀類藥物不良反應主要包括肝功能異常、他汀類藥物相關肌痛、肌酶升高、肌炎、橫紋肌溶解癥(圖4),多呈劑量依賴性。長期、大劑量服用他汀類藥物有增加新發糖尿病的風險,但其對ASCVD 的總體益處遠大于新發糖尿病風險。

圖4 他汀類藥物不良反應處理原則

4.1.2 膽固醇吸收抑制劑

膽固醇吸收抑制劑包括依折麥布和海博麥布,二者均為口服用藥,常規用法均為10 mg,1 次/d。與他汀類藥物聯用時,依折麥布可使LDL-C 水平進一步降低18%~20%[21],海博麥布進一步降低16%左右[22]。膽固醇吸收抑制劑不良反應輕微,且多為一過性,主要表現為頭痛和消化道癥狀。也應關注其與他汀類藥物聯用時,可發生肝酶升高和肌痛等不良反應,禁用于妊娠期和哺乳期。

4.1.3 PCSK9 抑制劑

目前獲批上市的PCSK9 抑制劑有依洛尤單抗、阿利西尤單抗、托萊西單抗和小干擾RNA 英克司蘭。依洛尤單抗140 mg 或阿利西尤單抗75 mg,每兩周一次皮下注射,安全性和耐受性好,可使LDL-C 水平明顯降低達50%~70%,其嚴重不良事件、肌肉相關事件、新發糖尿病、出血性腦卒中和神經認知事件等不良反應發生率與安慰劑相似[23]。托萊西單抗150 mg,每兩周一次皮下注射,LDL-C 降低幅度類似[24]。英克司蘭降LDL-C 的幅度與PCSK9 單抗近似,但作用更持久,注射1 劑療效可維持半年[25];常見不良反應包括注射部位疼痛或腫塊、疲勞感、惡心以及肌肉疼痛等。

4.1.4 普羅布考

普羅布考有抗氧化和延緩動脈粥樣硬化的作用,目前主要聯合其他降脂藥用于治療家族性高膽固醇血癥患者,以減輕皮膚黃色瘤的發生及嚴重程度。成年人常用劑量為0.5 g,2 次/d。

4.1.5 其他降脂藥

脂必泰是一種紅曲與中藥(山楂、澤瀉、白術)的復合制劑,具有降低膽固醇的作用。

4.2 主要降甘油三酯的藥物

主要降TG 的藥物包括貝特類藥物、ω-3 脂肪酸、煙酸及其同類物(表6)。

表6 主要降甘油三酯的藥物

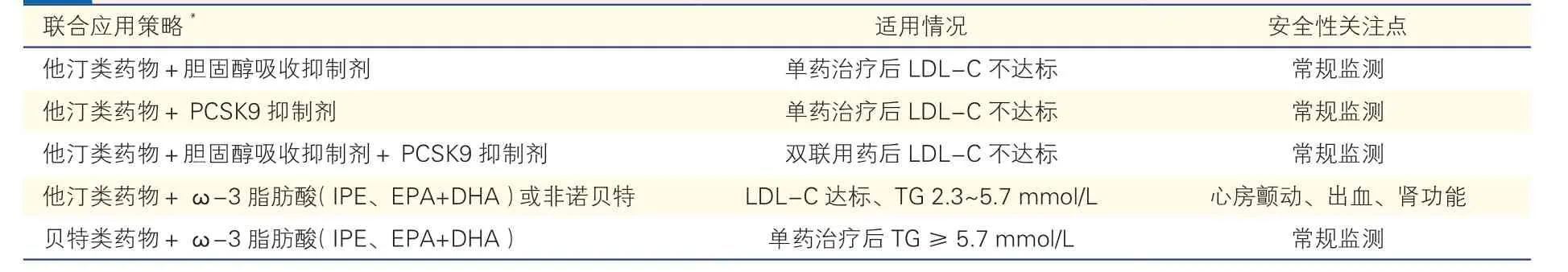

4.3 降脂藥物的聯合應用

降脂藥物聯合應用是當前血脂異常干預策略的趨勢,主要目的是提高血脂達標率,進一步降低ASCVD風險,減少藥物不良反應。目前可選擇的降脂藥物主要聯合應用策略見表7。也可使用他汀類藥物和(或)膽固醇吸收抑制劑固定復方制劑進一步提高依從性。

表7 降脂藥物的聯合應用策略

5 特定人群的血脂管理

5.1 高血壓患者

高血壓患者能從強化降脂中明顯獲益,應根據ASCVD 危險分層確定高血壓患者相應的LDL-C目標值。對于高血壓合并危險因素者歸為ASCVD中危及以上患者,應予以積極的降膽固醇治療,LDL-C 至少應<2.6 mmol/L。

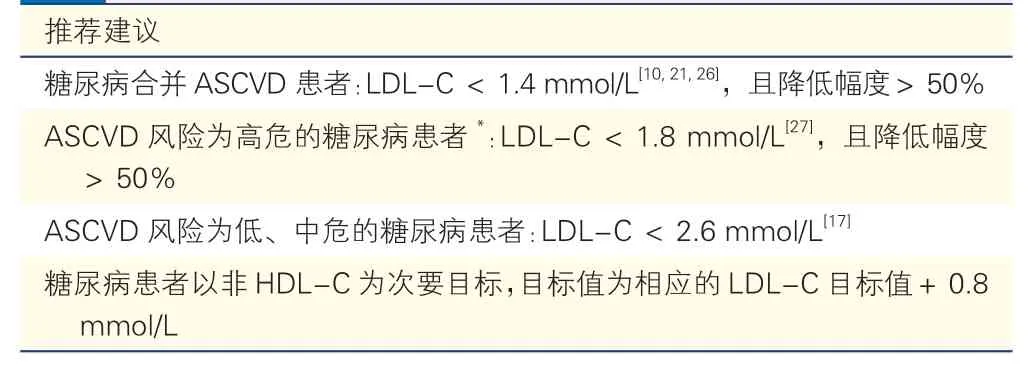

5.2 糖尿病患者

對于糖尿病患者,推薦同時采用LDL-C 和非HDL-C 作為降脂靶點(表8)。

表8 糖尿病患者血脂目標值建議

建議ASCVD 風險為高危的糖尿病患者選擇中等強度他汀類藥物作為基礎降脂治療,如LDL-C不達標,需聯用膽固醇吸收抑制劑或PCSK9 抑制劑[21,26]。如LDL-C 達標后仍有TG 升高或非HDL-C不達標,考慮聯用二十碳五烯酸乙酯(icosapent ethyl,IPE)或其他ω-3 脂肪酸或貝特類藥物[17,19-20]。

5.3 慢性腎臟病患者

對于輕中度腎功能不全患者,他汀類藥物治療能顯著降低其ASCVD 風險[28];對于透析依賴的重度腎功能不全患者,他汀類藥物干預研究未顯示效果[29-30]。

慢性腎臟病患者是他汀類藥物引起肌病的高危人群,發病風險與他汀類藥物劑量密切相關,故應避免大劑量應用。貝特類藥物可升高血肌酐水平,在中重度慢性腎臟病患者中與他汀類藥物聯用時,可能增加肌病風險,聯合用藥時應依據腎小球濾過率調整劑量[31-32]。

5.4 腦卒中患者

缺血性腦卒中患者可從降脂治療中獲益。對于缺血性腦卒中患者,目前中等劑量他汀類藥物增加出血性腦卒中風險的證據不充分,降低LDL-C 的獲益遠大于有潛在出血性腦卒中的風險。腦卒中患者的降脂治療建議見表9。存在出血性腦卒中高風險或有出血性腦卒中病史的患者應個體化評估降脂治療的獲益和風險,LDL-C 目標值不宜過低。

表9 腦卒中患者的降脂治療建議

中國血脂管理指南(基層版 2024 年) 修訂聯合專家委員會

指南修訂組織機構:國家心血管病專家委員會,中華醫學會心血管病學分會,中華醫學會內分泌學分會,中華醫學會糖尿病學分會,中華醫學會檢驗醫學分會,中國卒中學會

指南修訂指導委員會(按姓氏筆畫排序):王成彬(中國人民解放軍總醫院全軍醫學檢驗質量控制中心,中華醫學會檢驗醫學分會主任委員),王擁軍(首都醫科大學附屬北京天壇醫院,中國卒中學會會長),寧光(上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院),朱大龍(南京大學醫學院附屬鼓樓醫院,中華醫學會糖尿病學分會主任委員),張運(山東大學齊魯醫院),趙家軍(山東省立醫院,中華醫學會內分泌學分會主任委員),胡大一(北京大學人民醫院),賈偉平(上海市第六人民醫院),顧東風(中國醫學科學院阜外醫院),葛均波(復旦大學附屬中山醫院),韓雅玲(北部戰區總醫院,中華醫學會心血管病學分會主任委員)

指南修訂專家組組長

協調人:高潤霖(中國醫學科學院阜外醫院)

成員(按姓氏筆畫排序):李建軍(中國醫學科學院阜外醫院),陸國平(上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院),趙冬(首都醫科大學附屬北京安貞醫院),趙水平(中南大學湘雅二醫院)

指南修訂專家組(按姓氏筆畫排序):于波(哈爾濱醫科大學附屬第二醫院),馬長生(首都醫科大學附屬北京安貞醫院),馬依彤(新疆醫科大學第一附屬醫院),王文志(首都醫科大學附屬北京天壇醫院),王俊玲(北京市朝陽區勁松社區衛生服務中心),王勝煌(寧波大學附屬第一醫院),王莉珉(石家莊市橋西區裕西社區衛生服務中心),王敏(綿陽市中心醫院),王增武(中國醫學科學院阜外醫院),葉平(中國人民解放軍總醫院),史旭波(首都醫科大學附屬北京同仁醫院),劉星(馬鞍山十七冶醫院合肥紅光社區中心),劉靜(首都醫科大學附屬北京安貞醫院),劉梅林(北京大學第一醫院),安美美(北京市海淀區甘家口社區衛生服務中心),孫藝紅(中日友好醫院),紀立農(北京大學人民醫院),嚴曉偉(北京協和醫院),杜雪平(首都醫科大學附屬復興醫院月壇社區衛生服務中心),李小鷹(中國人民解放軍總醫院),李永錦(北京市朝陽區勁松社區衛生服務中心),李光偉(中國醫學科學院阜外醫院),李勇(復旦大學附屬華山醫院),李靜(中國醫學科學院阜外醫院),吳浩(首都醫科大學全科醫學與繼續教育學院),吳娜瓊(中國醫學科學院阜外醫院),鄒大進(上海長海醫院),陳紅(北京大學人民醫院),陳楨玥(上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院),陳韻岱(中國人民解放軍總醫院),武陽豐(北京大學醫學部公共衛生學院),羅彩東(綿陽市中心醫院),周洲(中國醫學科學院阜外醫院),趙文華(中國疾病預防控制中心營養與健康所),俞蔚(浙江大學醫學院附屬浙江醫院),祝之明(陸軍軍醫大學大坪醫院),祝燁(四川大學華西醫院),袁祖貽(西安交通大學第一附屬醫院),高傳玉(阜外華中心血管病醫院),高煒(北京大學第三醫院),郭藝芳(河北省人民醫院),郭遠林(中國醫學科學院阜外醫院),唐熠達(北京大學第三醫院),梁春(上海長征醫院),彭道泉(中南大學湘雅二醫院),董吁鋼(中山大學附屬第一醫院),程翔(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院),曾正陪(北京協和醫院),鄢盛愷(遵義醫科大學附屬醫院),詹思延(北京大學醫學部公共衛生學院),竇克非(中國醫學科學院阜外醫院),廖玉華(華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院),霍勇(北京大學第一醫院)

指南修訂執筆專家:王增武(中國醫學科學院阜外醫院),郭遠林(中國醫學科學院阜外醫院)

指南修訂秘書組

組長:王增武(中國醫學科學院阜外醫院)

成員:馬麗媛(中國醫學科學院阜外醫院),高瑩(中國醫學科學院阜外醫院)

利益沖突:所有作者均聲明不存在利益沖突