石墨變金剛石:藍絲黛爾石與鉆石的動力學競爭

楊金龍

(中國科學技術大學化學與材料科學學院,合肥230026)

石墨變金剛石:藍絲黛爾石與鉆石的動力學競爭

楊金龍

(中國科學技術大學化學與材料科學學院,合肥230026)

六方金剛石(hexagonal diamond,HD),又稱藍絲黛爾石(Lonsdaleite)是自然界中神秘的物質。六方金剛石在自然界非常稀少,科學界普遍認為自然界中的六方金剛石是流星上的石墨墜入地球時形成的。流星撞擊地球會產生了巨大的熱量與壓強,從而導致石墨發生相變形成金剛石。第一次發現六方金剛石是在美國亞利桑那州的巴林杰隕石坑(Barringermeteror crater)中的魔谷隕石(canyon diablometeorite)和印度阿薩姆邦的阿帕拉隕石(Goalparameteorite)中1。六方金剛石在地質研究中有著重要的作用。例如,在距今1.3萬年的冰川世紀(Ice Age),又稱為更新世(Pleistocene),地球上發生大量的大型動物滅絕。許多學者認為,這與流星撞擊地球有關,而目前科學家們判定是否有流星撞擊事件的重要證據就是在相應的地質層中,是否可以找到六方金剛石2。相比于六方金剛石,立方金剛石(cubic diamond,CD)則經常出現在日常生活,通常被稱為鉆石。人類早就知道石墨和鉆石是同素異構體,利用高溫高壓固態相變雖然可以將石墨轉變成金剛石,但是一般需要巨大的壓強和非常高的溫度3,4(見圖1a,相圖);即使如此,得到的鉆石顆粒度也極小。

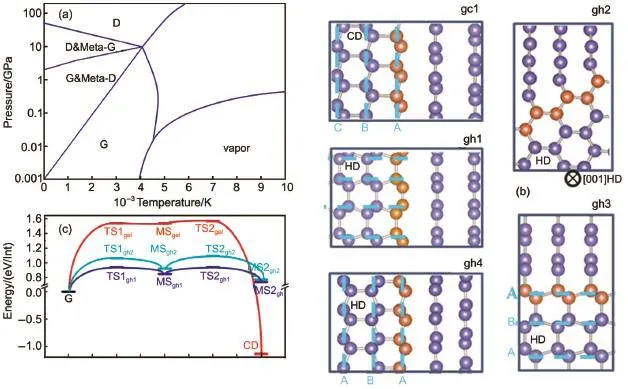

圖1 (a)溫度-壓力(p-T)碳相圖(G:石墨;D:金剛石)4。(b)通過采用SSW方法在15GPa下進行勢能面搜索得到的5種亞穩的雙相異質節,圖中虛線為金剛石密排面,即HD(001),CD(111);gh2中界面與密排面垂直;橙色標記界面原子。(c)三條最低反應路徑的能量勢能面圖:它們分別經過gh1,gh2和gc1等界面結構,其中TS表示過渡態,MS表示亞穩態10

尋找石墨合成金剛石的最優合成條件是科學家過去60多年來不斷努力的研究方向。早在1967年,在對石墨逐步增加壓強時發現,能合成穩定存在的金剛石的起始壓強大約為15 GPa,起始溫度大約1000°C。然而,經過原子結構分析發現,在這種條件下合成的金剛石竟然不是常見的立方金剛石,而是與來自宇宙的六方金剛石有著同樣的結構1,3。因此,理解石墨到六方金剛石的反應機理,特別是從原子層次揭示其機理,不僅對合成鉆石有著基礎性的指導意義,而且對深入了解隕石中鉆石的具體來源也有著重要意義。更為廣泛的是,在高壓物理中,在不同的壓強中物質將表現成完全不一樣的性質,深入理解石墨到金剛石的相變機理有普適的基礎物理意義。盡管過去幾十年來,人們采用了許多現代實驗和理論方法對石墨到金剛石的相變進行了廣泛研究,但是由于難于了解固體相變的原子級別反應路徑,對于為何六方金剛石比起立方金剛石更加容易在固固相變中被合成的這一關鍵問題,一直沒有答案。

2013年復旦大學劉智攀教授課題組開發了新一代勢能面全局搜索方法,即隨機勢能面行走(stochastic surfacewalking,SSW)方法5,6。SSW方法與常見結構搜索算法的區別在于,SSW方法能在高維度勢能面上給定初始結構的周圍系統地搜尋亞穩態,并能通過高通量計算搜索相變發生的最優反應路徑。該方法已成功應用于TiO2、ZrO2和MnO2等體系的固態相變研究7-9。最近,他們采用SSW方法系統研究了石墨到金剛石的固體相變過程,通過尋找所有可能的異相結中間態,為石墨到金剛石的成核相變路徑的研究打開了大門。研究確定了七種異相結的原子結構(見圖1b),并發現石墨到六方金剛石的相變過程中會形成三維共格成核核心,而到立方金剛石的相變過程中必然伴隨非共格界面的存在,這就導致了石墨到六方金剛石的相變動力學更為容易(見圖1c)。同時,該研究還指出,相變過程中的應變力大小對相變勢壘起到至關重要的影響。該研究工作最近發表在Journal of the American Chem ical Society雜志上10。這一研究工作預測了石墨到金剛石固固相變的成核動力學,為人工合成金剛石提供了新的思路。

(1)Hanneman,R.E.;Strong,H.M.;Bundy,F.P.Science 1967,

(2)Kennett,D.J.;West,A.;West,G.J.;Bunch,T.E.;Culleton,B. J.;Erlandson,J.M.;Hee,S.S.Q.;Johnson,J.R.;Mercer,C.; Shen,F.;Sellers,M.;Staffor,T.W.;Stich,A.;Weaver,J.C.; Wittke,J.H.;Wolbach,W.S.Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A. 2009,106,12623.doi:10.1073/pnas.0906374106

(3)Bundy,F.P.;Kasper,J.S.J.Chem.Phys.1967,46,3437.doi: 10.1063/1.1841236

(4)Bundy,F.P.Phys.A 1989,156,169.doi:10.1016/0378-4371(89) 90115-5

(5)Shang,C.;Liu,Z.P.J.Chem.Theory Comput.2013,9,1838. doi:10.1021/ct301010b

(6)Zhang,X.J.;Liu,Z.P.J.Chem.Theory Comput.2015,11, 4885.doi:10.1021/acs.jctc.5b00641

(7)Guan,S.H.;Zhang,X.J.;Liu,Z.P.J.Am.Chem.Soc.2015, 137,8010.doi:10.1021/jacs.5b04528

(8)Zhu,S.C.;Xie,S.H.;Liu,Z.P.J.Am.Chem.Soc.2015,137, 11532.doi:10.1021/jacs.5b07734

(9)Li,Y.F.;Zhu,S.C.;Liu,Z.P.J.Am.Chem.Soc.2016,138, 5371.doi:10.1021/jacs.6b01768

(10)Xie,Y.P.;Zhang,X.J.;Liu,Z.P.J.Am.Chem.Soc.2017, doi:10.1021/jacs.6b11193

Graphite to Diam ond:Kinetics Selec tivity Lead ing to Hexagonal Diam ond o r Cubic Diam ond

YANG Jin-Long

(SchoolofChemistry and Materials Science,University ofScience and Technology ofChina,Hefei230026,P.R.China)

995.

10.1126/science.155.3765.995

doi:10.3866/PKU.WHXB201702172

www.whxb.pku.edu.cn