我國基礎與臨床醫學創新體系建設研究

付磊,尹嶺,朱曼璐,馬劼,高潤霖

(1. 中國人民解放軍總醫院,北京 100853;2. 中國醫學科學院阜外醫院,北京 100037)

我國基礎與臨床醫學創新體系建設研究

付磊1,尹嶺1,朱曼璐2,馬劼2,高潤霖2

(1. 中國人民解放軍總醫院,北京 100853;2. 中國醫學科學院阜外醫院,北京 100037)

本文是中國工程院“我國全民健康與醫藥衛生事業發展戰略研究”重大咨詢項目子課題“我國基礎與臨床醫學研究創新體系”的系統總結。研究圍繞全民健康與醫藥衛生事業國家發展戰略需求,深入分析了世界主要國家醫學研究管理及體系建設情況,探討了制約我國醫學科技創新發展的瓶頸問題,提出了加強醫學研究頂層設計、重構醫學研究體系、加大經費投入、完善評價制度、整合共享醫學科技資源、加速推動成果轉化的對策建議。

全民健康;醫學研究;創新體系

一、前言

醫學科技助力“健康中國”建設,近些年國家加大了對全民健康促進的投入力度,對醫學研究投入也逐年增加。我國的醫學科技從創新能力、科研產出到推動醫藥衛生產業發展等方面都取得了較大提升。然而,面對“全民全程健康”的目標和日益增長的醫療服務需求,我國的醫學研究仍存在創新能力不足、成果質量偏低、醫藥產品研發能力較弱等問題。

2014年6月,中國工程院啟動了“我國全民健康與醫藥衛生事業發展戰略研究”重大咨詢項目。“我國基礎與臨床醫學研究創新體系”是子課題之一,有30余位醫藥衛生、科技管理領域的院士、資深專家、學者參加,采取文獻調研、問卷調查、咨詢研討等形式,圍繞全民健康與醫藥衛生事業國家發展戰略需求,在深入分析世界主要國家醫學研究管理及體系建設的基礎上,與近百位專家共同探討制約我國醫學科技創新發展的瓶頸問題,提出了我國醫學研究創新發展的對策建議。本文是執筆組在課題研究報告的基礎上,結合國家科技體制改革的最新動態,對醫學研究創新體系建設的系統思考。

二、主要國家醫學研究管理及體系建設分析

(一)從國家層面統一規劃、部署醫學研究

從國家層面統一規劃、部署醫學研究是醫學科技發達國家的通行做法。美國、英國、法國、德國、澳大利亞、日本等結合自身國家科技體制形成了特征鮮明的醫學研究管理體系,其中又以美國最具代表性。

美國現行的醫學研究管理,采取的是自上而下的國家行動。醫學研究由健康與人類服務部(HHS)下屬的國立衛生研究院(NIH) 具體負責。NIH集醫學科研和行政管理于一身,其自身擁有19個研究所、7個研究中心和1個國家醫學圖書館,是美國最重要的醫學研究基地;同時也是最主要的醫學研究管理主體,掌管90 %以上聯邦政府主導的醫學研究經費,近些年年均經費約300億美元,通過基金管控的形式對醫學研究進行管理和調控[1]。NIH在研究項目規劃和資金分配方面被賦予很高的主導權,通過收集、分析研究過往項目的數據,同時緊密結合前沿領域,當前和未來的國家需求,科學地規劃出重點的發展領域。

英國醫學研究理事會(MRC)、法國國家健康和醫學研究院(INSERM)、澳大利亞國家健康和醫學研究理事會(NHMRC)、印度醫學研究理事會(ICMR)等都與美國NIH類似,負責組織全國的醫學研究工作,統一制定國家生物醫學領域的管理政策和發展戰略,協調科學研究與醫療服務之間的關系。2015年4月,日本政府設立的日本醫療研究開發機構(AMED)正式掛牌,其定位為日本醫學研究的“司令塔”,被稱為“日本版NIH”,旨在統一規劃和管理醫學研究,建立從基礎研究到實際應用的醫學研發環境,達到世界上最高的醫療服務水平。

這種統一規劃、部署醫學研究的集中管理架構和專業團隊負責的科研管理模式保證了其醫學研究的先進性和高效性。

(二)項目、資源、服務三位一體,構建形成“政、產、學、研”全鏈條的醫學創新體系

醫學科技發達國家還通過整合資源,搭建“政、產、學、研”多要素于一體的,包括基礎研究、技術研發、產業推廣等緊密結合的全鏈條研究體系,有效提高研究的質量和效率,實現醫學科技成果的快速轉化與應用。

NIH組織召開的“促進學術界、政府和產業界高效合作”論壇,將政府、學術界、企業以及非政府組織的專業人士聚集在一起,討論醫學研究和生物醫藥產業發展中的需求、問題和矛盾,共同獻計獻策,促使科技成果快速轉化為服務能力[2]。NIH作為代表美國聯邦政府的醫學管理機構,除小部分資金(約占全年經費的10 %)資助自身的研究所或中心外,約80 %的經費主要用于資助院外研究機構,其院外資助對象不僅遍布全美3 000多所大學、醫學院和公立或私立研究機構,還對全球范圍內的優質項目提供資助。通過資助多學科交叉的醫學研究,既可將基礎醫學與臨床醫學緊密結合,在廣泛合作中又能高效、便捷地得到各領域專家的反饋,迅速解決研究中出現的各種問題。

在英國,國家臨床研究網絡聯盟有效整合了國家臨床研究的利益相關者,包括公共或私營的研究資助方、研究院、國民醫療保障服務系統、第三方調解主體、醫藥企業和研究對象,通過最大限度地整合資源,極大地提高了研究和轉化效率。為加強生命和健康科學領域研究的戰略合作和項目協調,INSERM與法國其他研究機構以及大學校長聯合會于2009年4月共同創建了法國國家生命與健康科學聯盟,從國家層面加強科研協調工作[3]。德國政府為促進企業和研究機構間的合作,從20世紀80年代起,就著手建立了大量醫藥科技園,吸引新成立的醫藥高科技公司,或者幫助新企業從研究機構中衍生出來,由此加速了研究成果和知識在各使用者、創造者之間的流動、傳播與應用。

主要國家醫學創新體系中,政府或者代行政府職責的相關機構建立了將科技資源、科研項目、服務保障等有機整合的強大紐帶,再通過加強頂層設計和宏觀引導、加大基礎設施和政策環境建設等措施,各類創新主體的創新活力被充分激發并釋放。

(三)建立較為完備、科學的科研評價體系

科研評價在促進和引導科學研究方面起到“指揮棒”的作用。美國是開展科研評價和推進科研評價制度化建設最早也是最成熟的國家之一。其建立了一個基于同行評議制度的科研評價體系,提高了政府的科技管理水平和效益,保障了美國國家科技發展目標的實現。

NIH建立了一套較為完備、科學的評價體系,用于指導科研項目和科技人員評價[4~6]。如NIH對競爭性研究項目申請采取二級審評制度,由NIH評審中心組織實施。初審由按學科設置的16~20名該領域非聯邦政府雇傭的著名科學家組成的科學評審小組負責執行;復審由各研究所或中心的12~18名知名科學家和對衛生或生物醫學感興趣的公眾代表組成的國家顧問委員會負責執行。通過兩級審核的項目才能最終得到資助。

美國的科技評價有法律保障。國會一級科技評價機構的職能、權利和責任通過法律條文予以確定。評價方法多樣,且執行出資人和執行人相分離的制度,較好地保證了評價的公平性和合理性。最重要的是,作為納稅人,民眾可以方便快捷地查詢公共資金在科學領域的投入情況和收益率,并對政府支持的科研活動進行績效評價。

近些年,以美國、英國、德國、日本等為代表的發達國家相繼建立了以科研質量和成果應用轉化為導向的評價和激勵機制,將研究成果的轉化程度和影響力作為科研人員取得成就的評價標準。

(四)利用信息平臺和大數據實現科技資源的科學布局、共享,推動成果高效轉化

發達國家充分利用信息技術手段實現科技資源的合理布局、管理和共享,助推研究成果快速轉化。2012年,美國安德森(MD Anderson)癌癥中心啟動了“癌癥登月計劃”,建立的數據分析平臺包括大量癌癥患者數據和系列大數據分析工具,項目資源不屬于某個研究團隊或個人,而是被整個癌癥中心的醫務人員共享使用,大大提高了投資回報和疾病診療水平。加拿大、英國的國際臨床研究網絡聯盟建立了強大的信息管理系統,通過統一的數據庫、數據標準和操作標準實現了數據共享,提高了科技資源的利用率。

此外,醫學研究已步入大數據時代。通過大數據的交換、整合、分析,新的知識、新的規律被不斷發現,新的意義、新的價值被不斷產生和創造。2007年成立的國際癌癥基因聯盟經過多年努力,建成匯總了47個國家癌癥統計數據的數據庫。通過正常細胞與癌細胞基因組比對,科學家快速找出4種肝惡性腫瘤基因,并在較短時間內建立起這些基因和對應治療方案的聯系。2014年,美國政府啟動“從大數據到知識”計劃,旨在提升美國利用生物醫學大數據的水平和能力,帶動相關領域的研究與產業發展。

三、我國醫學研究體系建設現狀及存在的問題

建國60多年來,隨著國家科技體系的建立和科技體制改革的縱深發展, 我國也逐步建立起相對穩定、層次分明的醫學研究創新體系。通過科技攻關計劃、“863”計劃、“973”計劃、國家自然科學基金等重大項目的實施,我國醫學科技持續快速發展,醫學研究能力和科技水平持續提升,研究產出數量達到國際前列,對疾病診療水平的提升和生物醫藥產業的發展起到了較大的推動作用。然而,面對全民健康的目標和日益增長的醫療服務需求,我國的醫學研究仍存在創新能力不足、成果質量偏低、醫藥產品研發能力較弱等問題。

(一)統一規劃格局尚未形成,醫學研究投入嚴重不足

長期以來,我國醫學領域國家基金資助來源主要有中華人民共和國科學技術部、國家自然科學基金委員會、國家衛生和計劃生育委員會等。由于資金來源多頭,一方面,我國缺乏醫學研究國家層面的統一規劃和資助機制,分散、重復資助和重要領域資助空白現象嚴重;另一方面,醫學研究機構的固定撥款不足,缺少針對重大疾病防控、診療研究的長期、穩定支持機制,根據已有研究成果給予科學家足額經費支持開展自由探索的資助也較缺乏。

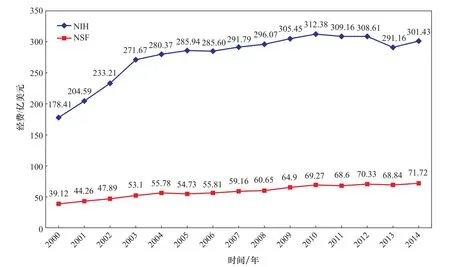

生物醫學領域的研究歷來受到發達國家重視。如2000年,美國政府對NIH的資金投入達178億美元,美國能源部和航空航天總署各為40億美元,美國國家科學基金會(NSF)則更少[7]。近年來NIH的經費保持在約300億美元的高位(見圖1),長期占美國政府科研經費總額的25 %左右,僅次于國防研究撥款。對NIH的高投入是美國全社會重視醫學科技的重要體現,NIH資助項目的研究成果極大地改善了美國民眾的健康狀況,同時也幫助美國確立了其醫學科技在全球的領先地位。

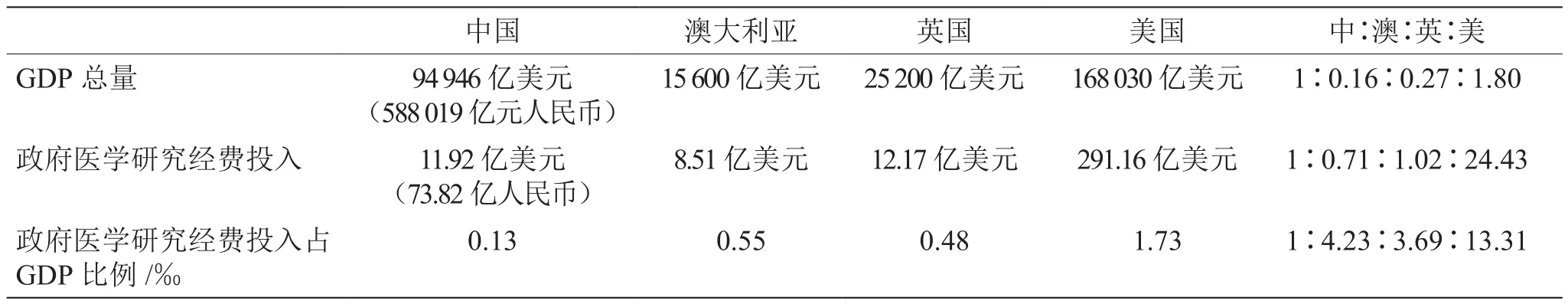

與歐美國家相比,我國政府的醫學研究經費投入嚴重不足。對2013年我國和美國、英國、澳大利亞在國民生產總值(GDP)、政府醫學研究經費投入進行比較發現,美國政府醫學研究經費支出占GDP的比例約為我國的13.3倍,英國和澳大利亞約為我國的4倍(見表1)[8,9]。加之我國人口數量巨大,如按人均計算,差距將會更大。

醫學研究在國家層面缺乏整體規劃和頂層設計,不同部門投入資金形成的科技資源條塊分割,信息共享不暢,經費“碎片化”問題嚴重,各科技計劃更多關注某個階段的研究資金需求,較少關注成果轉化利用,研究不能得到持續性支持,已成為制約我國醫學創新發展的“新瓶頸”。

圖1 2000—2014年美國NIH、NSF資金投入情況

表1 2013年四國GDP及政府醫學研究經費投入比較

(二)醫學科研評價體系廣受詬病,亟待調整完善

科技評價對于激勵和引導科技創新、改進政府科技管理工作以至創新型國家建設都具有十分重要的作用。近些年來,各類醫學研究機構為做到量化考核,普遍存在將科研評價工作演變成為科研計量工作的現象。獎勵層次、論文量、科研經費數量等成為職稱評定、崗位競聘的核心指標。

醫學研究機構“唯SCI論英雄”的情況較為普遍,重論文輕實踐、重成果輕轉化,使得我國醫學研究論文產出數量巨大,但質量整體偏低,能落地解決實際問題的更少。“外來和尚會念經”的困擾和影響依舊,跟蹤和模仿研究居多,高質量的原創性技術產出少,對生物醫藥產品研發的支撐作用嚴重不足。2005—2014年,知名數據庫Thomson In-Cites收錄的我國醫學科技論文達31.3萬篇,在全球排名第五,但總被引頻次僅排名第十,篇均被引頻次為10.62次,排在韓國之后,僅與巴西相當(見表2)[10]。

專利是評價技術研發產出的主要指標。近些年,我國醫學類專利申請數量呈現穩定增長態勢,2011年起超越美國,位居世界第一,但高質量的國際三方專利數量卻極少。根據經濟合作與發展組織(OECD)數據庫統計,2000—2008年,我國醫藥類國際三方專利年均僅為30件,僅為美國的1/50、日本的1/20和德國的1/10。

在生物醫藥產業方面,國內當前生產的藥品中,具有自主知識產權的藥品不到3 %,約97 %以上為仿制藥;2011—2013年全球銷售額排名前20的藥品均非來自我國;大型醫療設備國外壟斷的情況更為嚴重,90 %以上的高端診療設備被跨國公司壟斷。

當前我國評價體系不完善,機制不健全,評價指標過于簡單量化,科研評價這個“指揮棒”沒能很好地引導科技人員“深耕細作”,嚴重影響和制約了我國醫學科技綜合實力的提升,亟待調整完善。

表2 2005—2014年世界部分國家醫學科技論文比較

(三)壁壘現象嚴重,醫學科技資源共享程度低

科技資源的應用體現出國家科技管理水平的高低, 影響著科技創新體系的建設和社會經濟可持續發展。近些年來,國家在科技資源整合和科學數據、科技文獻、大型科學儀器設備的共建共享方面進行了積極探索。2000年,我國科技部就提出了實施國有科學數據公益性共享,建立我國科學數據的共享服務體系的總體思路。2010年,科學數據共享工程——“國家人口與健康科學數據共享平臺”正式上線,為健康產業發展和創新型人才培養提供了科學數據的共享服務。

雖然近些年各方對科技資源共享的重要性已達成共識,但由于缺乏國家層面的法律保障,科技資源壁壘依舊嚴重。已有的規章制度多為部門行政法規、章程,因條目分散且多為原則性規定,實際使用中缺乏可操作性。在對參與資源共享的機構應用何種機制,如何向資源提供者返還公平惠益等方面,仍有明顯缺失[11]。目前國內對科技資源的政策、立法,更多地是從注重保護的角度出發,對于利用方面依舊欠缺。

由于缺乏醫學科技資源投入的總體設計和宏觀協調管理,資源重復、分散、浪費情況嚴重,無法形成集成優勢,嚴重制約了我國醫學科技創新發展。各類機構在醫學科技資源建設方面都試圖“小而全”,自給自足,資源建成后僅限于內部使用,缺乏外部交流與共享,資源孤島問題長期難以得到有效解決。

四、對策建議

(一)加大政府投入,突出醫學研究地位

全民健康促進和“健康中國”建設需要全社會的共同努力并給予充足的物質保障。面對我國人群疾病譜劇變和人口老齡化帶來的嚴峻挑戰,以及由此引發的社會問題,國家需要大幅度提高醫學研究的經費投入,通過制定減免稅費、財政補貼等優惠政策,吸納社會資本投資醫學科技領域,引導全社會更多關注醫學科技發展。逐步加大政府科技投入中的醫學科技占比,醫學科技投入應不低于年科技總投入的30 %,確保我國在醫學科技創新及其相關的健康促進、人才培養、產業發展的投入強度持續高于發達國家的平均投入水平,逐步縮小與發達國家的差距,同時提高經費投入的使用效率,使我國能在較短時期內成為全球健康大國。

(二)優化醫學研究體系頂層設計,建立全鏈條的醫學研究體系

打破醫學科技規劃多頭格局,解決好經費 “碎片化”和配置“重復與分散”等困擾和阻礙醫學研究快速發展的瓶頸問題。設立國家級的健康促進領導機構——“人口與健康部”(副國級),下設國家健康與醫學研究院,緊密結合國家中長期發展規劃,統一領導和組織全國的醫學研究工作,制定國家生物醫學研究領域的管理政策和醫學科技發展戰略規劃,統一協調醫學科技和醫療服務之間的關系。在運行機制方面,參考美國NIH,小部分依托自身的研究機構,大部分則是以基金形式,通過競爭方式向全國從事醫學研究的機構和個人開放。加強國家和區域性醫學科技智庫和平臺建設,構建一個有效鏈接醫學科技管理部門、科研院所、大專院校、醫療機構、醫藥企業等主體的全鏈條醫療研究創新體系。

(三)健全和完善醫學研究評價制度體系

當前的“科研計量工作”“唯SCI論英雄”等現象必須得到徹底改變。應充分借鑒國內外、各行業領域的先進經驗,按照《深化科技體制改革實施方案》的精神實質,加快相關制度及法規的制定、更新與完善,盡快實行醫學科技人員分類評價,建立以能力和貢獻為導向的評價和激勵機制,引導醫學研究及其管理工作的健康發展。注重評價的全面性及連續性,不斷提高評價方法的科學性、實用性。注重對項目或人員進行全面考核,如科研人員或成果的同行評價、團隊協作和領導能力、人才培養等。逐步建立以高質量科研產出和成果應用轉化為導向的科技評估、評價、獎勵、激勵政策制度。從國家層面制定鼓勵醫學研究人員開展科研合作、成果轉化方面的政策與法規,切實提升創新動力,促進重大醫學研究成果的快速轉化。

(四) 制度建設和技術利用并舉,整合共享科技資源,推動成果轉化

迫切需要采取有效手段使更多的科技資源“活”起來,應從國家層面建立科技資源共享的法律、法規、公約等,除科技資源保護之外,尤其突出資源的共享、利用,并制定實施細則,促使醫學科技資源最大限度地在相關機構間互通共享。充分利用信息技術和網絡技術,搭建集研究機構/人員協調,科技資源共享,研究對象、研究過程、研究成果管理等于一體的國家醫學研究信息化網絡,實現醫學科技資源的整合與合理配置,推動醫學科技創新有序開展。

五、結語

當前,“健康中國”已上升為國家戰略。中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議提出“推進健康中國建設”的宏偉目標,凸顯國家對維護全民健康的高度重視和堅定決心。加強國家醫學研究創新體系建設,提升醫學研究能力和科技水平,必將助力全民健康和“健康中國”早日實現。

[1]NIH. Federal funds for health R & D 2014 [EB/OL]. (2015-02-03) [2016-09-25]. http://report.nih.gov/UploadDocs/T301%20Fed%20 Oblig%20for%20Health%20RD%20by%20Agency%202014. xlsx.

[2] 賈曉峰, 陳娟, 張新雨. 國家醫學研究體系建設研究(中國醫學科技發展報告2015) [M]. 北京: 科學出版社, 2015.Jia X F, Chen J, Zhang X Y. Study on building of national medical research system (2015 annual report of medical science and technology development in China) [M]. Beijing: China Science Publishing & Media Ltd. (CSPM), 2015.

[3]林海, 張勘. 法國國家健康與醫學研究院的運作模式及對上海組建醫科院的啟示 [J]. 中國衛生資源, 2012, 15(4): 355–358. Lin H, Zhang K. INSERM functioning and implication of establishing Shanghai medical institute [J]. Chinese Health Resources, 2012, 15(4): 355–358.

[4]朱慶平, 錢萬強. 美國NIH科技評價制度淺析及其啟示 [J]. 中國基礎科學, 2014 (3): 33–36. Zhu Q P, Qian W Q. Analysis on NIH’s evaluation system of science and technology [J]. China Basic Science, 2014 (3): 33–36.

[5]周林. NIH醫學科學基金資助及管理研究 [J]. 世界科技研究與發展, 2005, 27(1): 93–99. Zhou L. Supporting and management of NIH medical research foundation [J]. World Sci-tech R & D, 2005, 27(1): 93–99.

[6]高百紅, 曹婧文. 美國國立衛生研究院的歷史演變歷程對我國衛生科研體系建設的啟示 [J]. 中華醫學科研管理雜志, 2009, 22(5): 305–320. Gao B H, Cao J W. Evolution and enlightenment of the US NIH to China’s medical research system [J]. Chinese Journal of Medical Science Research Management, 2009, 22(5): 305–320.

[7]劉蓉. 借鑒美國國立衛生研究院模式加強我國醫療衛生科研體系建設 [J]. 中華醫學科研管理雜志, 2004, 17(4): 250–252. Liu R. Study the mode of the US NIH to strengthen China’s medical and health research system building [J]. Chinese Journal of Medical Science Research Management, 2004, 17(4): 250–252.

[8]NHMRC. National health and medical research council annual report 2013–2014 [R]. Canberra: NHMRC, 2014.

[9]MRC. Medical Research Council annual report and accounts 2013–2014 [R]. London: MRC, 2014.

[10] 安新穎, 單連慧, 宮小翠. 基于InCites數據庫的醫學科技文獻分析(中國醫學科技發展報告2016) [M]. 北京: 科學出版社, 2016. An X Y, Shan L H, Gong X C. Medical research literature analysis based on incites database (2016 annual report of medical science and technology development in China) [M]. Beijing: China Science Publishing & Media Ltd. (CSPM), 2016.

[11] 王運紅, 董誠, 彭潔. 國外自然科技資源共享政策法規分析及對我國的啟示 [J]. 中國科技論壇, 2008 (6): 125–129. Wang Y H, Dong C, Peng J. Analysis and enlightenment of foreign natural technology resources sharing policies and regulations to China [J]. Forum on Science and Technology in China, 2008 (6): 125–129.

Innovation System Construction for China’s Basic and Clinical Medicine

Fu Lei1, Yin Ling1, Zhu Manlu2, Ma Jie2, Gao Runlin2

(1. Chinese PLA General Hospital, Beijing 100853, China; 2. Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100037, China)

This paper is a summary of the China’s Basic and Clinical Medicine Research & Innovation System, a subproject of the major advisory project titled the National Health and Medical & Health Industry Development Strategy that was launched by the Chinese Academy of Engineering. This paper conducted an in-depth analysis of the medical research management and system construction of major world powers and of the major obstacles that hinder innovation in China’s medical science and technology. It then put forward a list of suggestions that include strengthening the top-level design of medical research, restructuring the medical research system, increasing research funding, improving the evaluation system, integrating shared resources in medical science and technology, and accelerating the translation of medical research achievements.

national health; medical research; innovation system

R4

A

2017-01-15;

2017-02-28

高潤霖,中國醫學科學院阜外醫院,研究員,中國工程院,院士,研究方向為心血管病學;E-mail: gaorunlin@citmd.com

中國工程院咨詢項目“我國全民健康與醫藥衛生事業發展戰略研究”(2014-ZD-06)

本刊網址:www.enginsci.cn

DOI 10.15302/J-SSCAE-2017.02.012