萬勝壩水庫三級電站廠房工程進場公路邊坡穩定性評價

(重慶市水利電力建筑勘測設計研究院重慶市401120)

萬勝壩水庫三級電站廠房工程進場公路邊坡穩定性評價

朱元春

(重慶市水利電力建筑勘測設計研究院重慶市401120)

萬勝壩水庫三級電站廠房工程進場公路位于傍山斜坡地形之上,斜坡為土質邊坡,在進場公路使用過程中發現公路內、外兩側邊坡有塌滑變形現象,公路內側局部設置的擋土墻亦變形、破壞。根據對邊坡的穩定性分析,提出適當的工程措施進行處理。

萬勝壩公路塌滑穩定性評價

重慶市石柱縣萬勝壩水庫工程三級電站廠房位于方斗山北西麓趕家橋煤礦下游,行政隸屬石柱縣沿溪鎮,距石柱縣約80km、距沿溪鎮約20km。電站進場公路位于傍山斜坡地形之上,為土基路段,路基內、外側土體邊坡出現塌滑變形跡象,存在較大的安全隱患,危及道路交通安全,須對公路變形邊坡進行治理。

1 地質概況

場區位于方斗山山腳,屬侵蝕—剝蝕中低山山間沖溝地貌,斜坡地形。高程415m以上地形坡度45°~60°,基巖直接出露,為陡峭的峻坡;(350~415)m范圍內地形坡度10°~35°;斜坡前緣為后溪河河溝,河床高程(350~355)m。近幾年由于萬勝壩三級電站廠房、壓力管道建設,在(350~380)m堆填了厚度(3~12)m的素填土,并在高程363m、378m左右形成兩級平臺,363m平臺寬約28m,長約93m,378m平臺寬約20m,長約100m。此外,還對斜坡原有機耕道進行了改建、擴建,形成現有呈“之”字型展布的進場公路。

場地出(揭)露地層巖性為第四系人工堆積素填土、殘破積層粘土、崩坡積層粘土夾塊碎石和三疊系中統巴東組薄層狀綠灰色泥灰巖,夾鈣質頁巖及白云質灰巖。

場地所在區域的大地構造位置在位于方斗山背斜的北西翼,無斷層發育,場區巖層倒轉,巖體節理發育,呈無規則狀分布,揉皺、撓曲等構造擠壓顯著,巖體大多呈破碎夾泥狀,巖層產狀N68°E/SE∠40~70°。

2 邊坡基本特征

2.1 地形地貌及分布

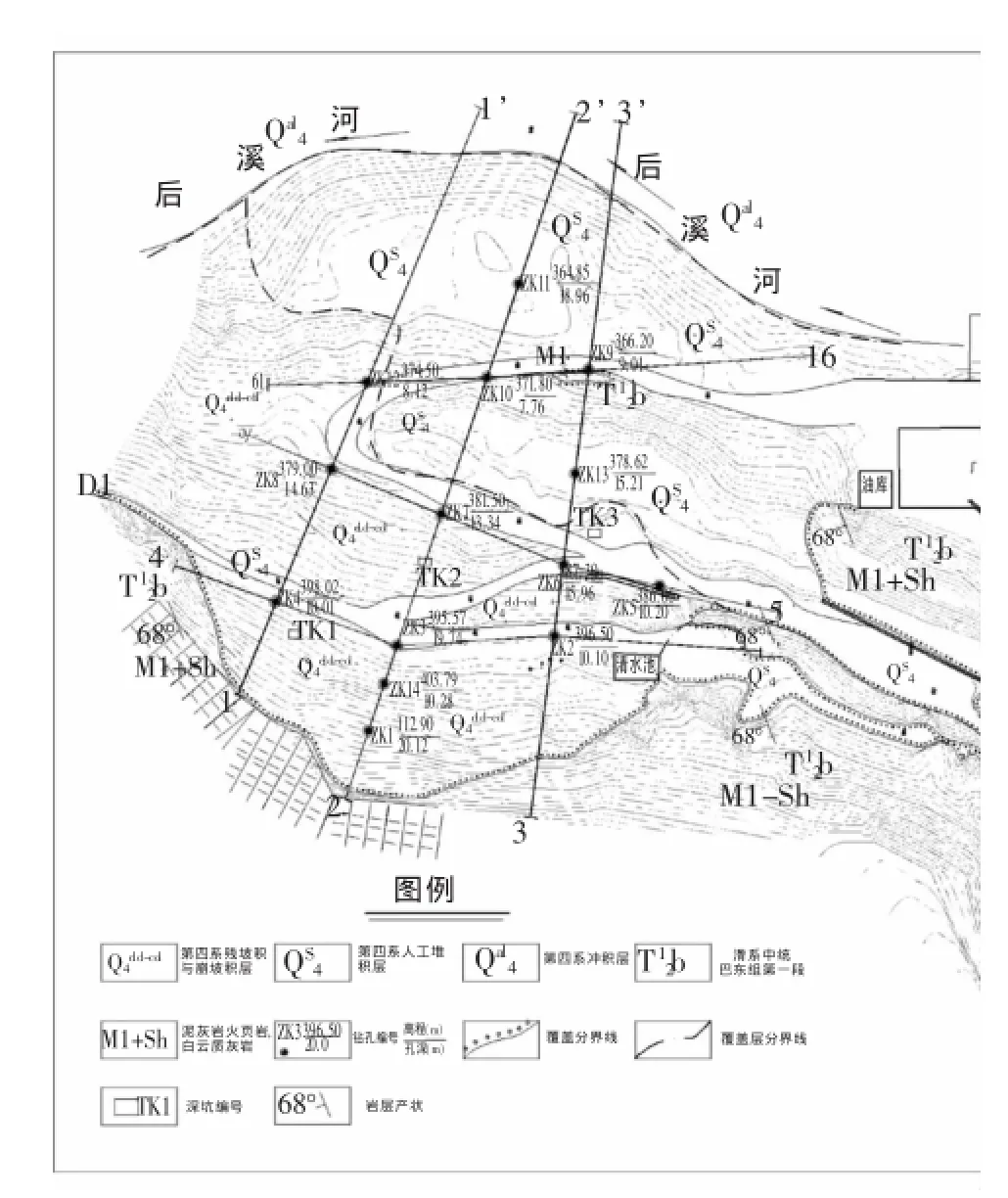

場區位于方斗山山腳,屬侵蝕—剝蝕中低山山間沖溝地貌,所在沖溝屬后溪河上游,切割較深,溝底狹窄,走向北北東——南南西。場區位于斜坡地形之上,高程(350~415)m范圍內地形坡度10°~35°,斜坡前緣為后溪河,河床高程(350~355)m,415m高程以上地形坡度45°~60°,基巖直接出露,為陡峭的峻坡。近幾年由于萬勝壩三級電站廠房、壓力管道建設,在(350~380)m堆填了厚度(3~12)m的素填土,并在高程363m、378m左右形成兩級平臺。363m平臺寬約28m,長約93m;378m平臺寬約20m,長約100m。此外,還對斜坡原有機耕道進行了改建、擴建,形成現有呈“之”字型展布的進場公路。見圖1。

圖1 場區地形地貌及分布

2.2 物質組成

邊坡出露地層巖性主要有第四系人工堆積層(Q4S)、殘坡積與崩坡積層(Q4eld+col),殘坡積層(Q4eld),三疊系中統巴東組第一段(T2b1),現分述如下:

第四系人工堆積層(Q4S):大多為素填土,雜色,主要為泥灰巖、灰巖塊碎石及褐黃色粘土,局部夾少量生活垃圾、建筑垃圾等雜填土。組成物粒徑差異大,粘土約占30%,塊碎石約占70%,粒徑一般為(10~500)mm,最大可達1000mm以上,均勻性差,有架空現象,松散~稍密。堆積層厚度變化大,受原地面線控制,最厚可達12m。

第四系殘坡積與崩坡積層(Q4eld+col):為褐黃色粘土夾塊碎石土,粘土約占55%~65%,多呈硬塑狀,塊碎石約占35%~45%,主要成分為泥灰巖、灰巖塊碎石,一般粒徑(60~200)mm,最大可達1000mm以上,組成物質分布不均,厚度一般(1~4)m。

殘坡積層(Q4eld):為褐黃色次生紅粘土,偶夾少量角礫,呈硬塑狀,切面光滑,可搓成2mm細條,干強度高。次生紅粘土一般厚度(2~7)m,紅粘土裂隙不發育,未在土中發現地裂、土洞等不良地質現象。

三疊系中統巴東組(T2b1):場區主要出露為第一段,主要為薄層狀綠灰色泥灰巖,夾鈣質頁巖及白云質灰巖。

3 邊坡穩定性評價

3.1 參數選取

次生紅粘土抗剪強度:根據室內試驗成果,次生紅粘土天然狀態下天然快剪凝聚力(33.5~39.7)kPa,內摩擦角5.87°~7.96°;飽和快剪凝聚力(25.1~30.3)kPa,內摩擦角3.66°~6.09°。計算取值為天然快剪凝聚力36.6kPa,內摩擦角7.17°,飽和快剪凝聚力28.3kPa,內摩擦角5.18°。次生紅粘土天然容重取17.3kN/m3,飽和容重取17.7kN/m3。

含塊碎石粘土的抗剪強度:塊碎石土中碎塊石含量35%~40%,碎塊石成分主要為泥灰巖、白云質灰巖,碎塊石含量較多,且直徑較大,相對于次生紅粘土的抗剪強度的內摩擦角增大,粘聚力減小。所以,殘坡積與崩坡積層含塊碎石粘土的抗剪強度,結合試驗值、塊碎石土的成分以及反演成果參考,綜合取值:天然粘聚力24kPa,內摩擦角10°;飽和粘聚力20kPa,內摩擦角8°。含塊碎石粘土天然容重取18.5kN/m3,飽和容重取19.0kN/m3。

3.2 穩定性計算

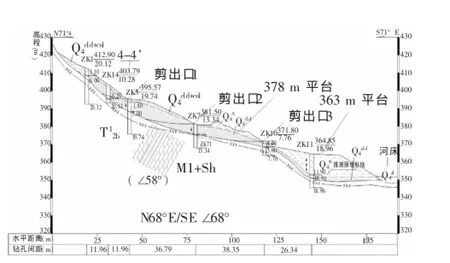

為了判定場區斜坡土體的整體穩定性,以代表性剖面2-2’(圖2)分別進行穩定性計算。根據滑動特征,以次生紅粘土與基巖面作為滑動面,潛在的剪出口取公路內側邊坡開挖切腳位置,即395.6m、381.5m、371.8m高程處,建立模型進行穩定性計算,由于人工堆積素填土的壓腳作用,以河床為剪出口的整體穩定性問題應不存在。計算結果如下:

剪出口位于395.6m高程時,在天然工況下,抗滑穩定安全系數為1.25,在暴雨工況下,抗滑穩定安全系數為0.96,小于安全系數1.10;

圖2 剖面2-2′

剪出口位于381.5m高程時,在天然工況下,抗滑穩定安全系數為1.26,在暴雨工況下,抗滑穩定安全系數為0.95,小于安全系數1.10;

剪出口位于371.8m高程時,在天然工況下,抗滑穩定安全系數為1.35,在暴雨工況下,抗滑穩定安全系數為1.01,小于安全系數1.10。

計算結果表明,場區斜坡代表剖面2-2’的3個潛在剪出口均在天然工況下能滿足抗滑穩定要求,暴雨工況下不能滿足抗滑穩定要求。

3.3 穩定性評價

根據調查走訪、地表地質測繪及其鉆孔揭示,現狀公路除路基內、外側邊坡出現局部塌滑變形外,斜坡地表土體后緣未發現拉裂縫,次生紅粘土中裂隙亦不發育,可能剪出口附近土體無鼓脹、隆起等地質現象,鉆探揭示基覆界線上未見滑帶土特征。因此,場區斜坡土體尚未出現整體滑動跡象,與計算結果不符。

經分析,邊坡現狀與計算結果不符,主要原因是次生紅粘土天然狀態下的飽水率為81.5%,接近飽和狀態;次生紅粘土為隔水層,在暴雨工況下,雨水難以下滲,雨水在斜坡地形上大多呈地表徑流排泄,地表下部次生紅粘土很難達到試驗狀態下飽水率100%的狀態,因此暴雨工況下計算時取用的飽和抗剪強度只能作為理論數據,實際次生紅粘土的抗剪強度應高于試驗值。

邊坡整體失穩通常是穩定性逐步惡化直至整體破壞的漸進過程。次生紅粘土由于孔隙比大,天然含水率高,土體接近飽和狀態,具有遇水膨脹、失水干裂的特點,在干濕循環作用下會逐漸發生坍塌,坍塌破壞面的形式為上陡下緩,最終的坍塌剪出可以發生在邊坡的任何部位。坍塌破壞是一種大變形,坍塌后坡體內都會形成一段新的破裂面,并呈橫展布式分布在坡體內,將坍塌體切割成破碎的條帶狀土條,并在坡面上形成滿布的裂隙及錯臺高度不一的臺階。殘坡積次生紅粘土擾動后強度驟降,初次坍塌的規模一般不大,如不及時加固會誘發多次逐層坍塌,或最終誘發整體牽引式滑坡。

3.4 工程處理措施

根據邊坡存在的工程地質問題及次生紅粘土的特性,建議:①對場區斜坡土體作抗滑樁處理,抗滑樁可沿公路軸線布置,樁端應穿透覆蓋層土體,置于弱風化基巖之上,并崁入一定深度。②對公路兩側邊坡進行支護處理。③設置截、排水溝。

4 結語

根據對萬勝壩水庫三級電站廠房進場公路邊坡的分析與穩定性計算,粘性土類邊坡主要取決于粘性土的性質。如文中次生紅粘土,其參數的選取受紅粘土的特性影響,飽和狀態下的參數由室內試驗得出,但紅粘土自身由于滲透系數極小,屬不透水層,天然狀態下無法達到室內試驗的理想狀態。

萬勝壩水庫三級電站廠房進場公路邊坡次生紅粘土具有脹縮性,裂隙性的特點,在干濕循環作用下會逐漸發生坍塌,坍塌后坡體內都會形成一段新的破裂面,并呈橫展布式分布在坡體內,將坍塌體切割成破碎的條帶狀土條,并在坡面上形成滿布的裂隙及錯臺高度不一的臺階。次生紅粘土初次坍塌的規模可能不大,但如不及時加固常會誘發多次逐層坍塌,或最終誘發整體牽引式滑坡。

2017-03-12)

朱元春(1984-),男,江蘇鹽城人,學士,工程師,研究方向:工程地質與水文地質。