利率關聯性與貨幣政策獨立性

楊鎮瑀+施建淮+游麗萍

內容提要:正確識別國內金融市場與外部市場的聯動性特征對于我國貨幣政策的選擇具有重要意義。本文以國債市場為切入點,利用分時段回歸和馬爾科夫機制轉換模型分析中美國債利率相關性發生的結構性變動。中國各個期限的利率在2006年以前獨立于美國利率的變動,而在2006年以后卻表現為“中短端獨立,中長端聯動”,這意味著中國貨幣政策已經不具備“完全”的獨立性;這種結構性變動在肯定浮動匯率可以減輕國內短期利率跟隨中心國利率變動壓力的同時,在一定程度上支持了“二難選擇”或“全球金融周期”的機制,強調不論匯率制度如何改變金融市場一體化的提高都會強化中外金融條件的聯系。因此,應加強貨幣政策對中長期利率的影響,注重宏觀審慎政策的應用及合理使用資本流動監管,積極參與國際貨幣政策合作。

關鍵詞:利率相關性;貨幣政策獨立性;資本開放;宏觀審慎

中圖分類號:F831文獻標識碼:A文章編號:1001-148X(2017)04-0031-06

中國金融市場國際化的程度與公眾對外部金融市場的重視程度越來越高,正確識別國內金融市場與外部市場的聯動性特征具有重要現實意義。本文以國債市場為切入點,以美國作為全球金融市場的中心國,分析中美兩國國債名義利率的相關性與期限之間的關系,從期限角度探討中美利率關聯性和中國貨幣政策的獨立性。

一、模型與數據說明

參照Shambaugh(2004)、Obstfeld et al(2005)、Klein & Shambaugh(2015)使用的方法,檢驗國與國之間利率關聯性的最簡單方程是:

其中,ΔRL,t表示所在國的利率差分,ΔRB,t表示基準國的利率差分,εt為其它因素,二者使用的利率為相同期限的相同類型的證券收益率(如相同期限的國債收益率),該方程可以追溯到資本自由流動條件下的利率平價關系方程:

其中,et表示名義匯率(直接標價法)的對數;ρt表示所在國資產和基準國資產的風險差異,若兩國相應的資產具有相同的風險,則ρt=0(如通常充當無風險利率標準的短期國債);Et(·)是期望算子。如果考慮資本控制,方程(2)變為如下形式:

其中, τt表示由資本控制造成的兩國利率之間形成的“楔子”(如對資本流動進行征稅)。

由于Et(et+1)、ρt和τt難以觀察,直接基于方程(3)進行實證分析比較困難,又由于利率在有限樣本中會表現出單位根或者接近單位根的特征,直接利用利率水平值估計可能會產生“偽回歸”現象,而對利率進行差分是比較好的選擇,方程(3)可改寫成:

其中, 在假設方程(4)成立的情況下,如果對方程(1)進行估計,則:

由(5)式可知,如果資本自由流動、匯率被嚴格固定以及兩國資產風險差異為0或不隨時間變化,那么會有 ,即方程(1)的系數β=1,所在國利率會跟隨基準國利率一對一變化,所在國貨幣政策完全沒有獨立性。但是,現實中的資本并非完全自由流動,匯率也并非嚴格且可信地被固定,β等于1的情況并不多見,通常的情況是β<1。在這種情況下,除了基準國利率外,所在國利率還會受到其它因素的影響(如本國經濟情況)。因此,在討論利率關聯性以及貨幣政策獨立性時,在方程(1)中通常加入其它的影響因素以及考慮利率變動的動態性,方程(1)可演變為如下形式①:

其中X表示其它的影響因素。如果方程(6)估計的系數β(以及θj)顯著,則表示所在國和基準國之間存在利率關聯性,意味著所在國利率調整(或貨幣政策)會受到基準國利率調整的影響

,反之則表明所在國利率調整具有獨立性。雖然名義利率理論上并不遵守嚴格的單位根過程,但在有限樣本中通常會表現單位根或接近單位根的特征。在本文樣本中(樣本時間段為2002年1月至2016年10月,數據來自Wind數據庫,其中中國國債名義利率用中債國債到期收益率的月末值表示),利率表現一階單整的特征,并且中美相同期限的國債名義利率之間沒有協整關系(限于篇幅原因,單位根檢驗和協整檢驗結果未在文中陳列),因此將利率以差分的形式放在方程中是比較穩健和適宜的做法,可以避免“偽回歸”問題。

二、實證結果分析

(一)分時段估計結果

根據泰勒規則,一國通脹和產出缺口是影響利率的重要原因。在基準組分析中,方程(6)中的其它因素X包括中國消費者物價指數CPI同比和工業增加值同比增長率IP的缺口GIP②,其中CPI和IP經過X12季節性調整消除季節性因素和不規則因素,GIP由HP濾波得到。根據SIC信息準則,ΔRτC,t的滯后期確定為一期,ΔRτU,t僅有當期項,ΔCPIt和ΔGIPt僅以滯后一期的形式進入方程右邊(考慮到CPI和IP的公布往往會滯后一個月),即:

其中上標τ表示國債期限,下標C表示中國,U表示美國。β衡量中美國債名義利率變動之間的相關性,如果β顯著大于0,意味著中美兩國國債名義利率存在正向聯動特征,β越小意味著二者之間的聯動性越小;如果β不顯著,意味著美國利率對中國利率沒有系統性影響,意味著中國利率調整具有獨立性。δi用來衡量中國名義利率對國內因素的反應,可以進一步判斷中國利率變動是否具有獨立性,如果δ1和δ2聯合顯著不為0,說明中國利率變動能夠對國內因素反應,具有一定的獨立性。綜合β和δi看,若β不顯著而δ1、δ2聯合顯著,則意味著中國國債名義利率變動的獨立性較強,反之則意味著中美兩國利率變動的聯動性較強。

本文的總樣本時間段為2002年1月至2016年10月,數據來自Wind數據庫,模型估計方式為最小二乘法,其中方差采用New-West方式計算。由于中國過去在資本項目開放、匯率制度等方面發生了明顯變化,模型有可能存在結構性斷點,而Quandt-Andrews斷點檢驗結果表明在樣本期內確實存在結構斷點,其中結構斷點出現的時間大致在2005年末和2006年初(具體的斷點與期限有關)。結合中國資本對外開放和匯率改革的歷史,事先設定2005年12月為斷點,用鄒至莊檢驗確認,檢驗結果表明2005年12月可以視為一個顯著的結構斷點,以該斷點為依據將總樣本劃為兩個子時期,表1為相應子時期樣本的估計結果③。

表1顯示中美利率之間的聯動性在2006年左右發生了結構性變動,中美各個期限的利率在2006年以前并沒有顯著的系統性關系(系數β不顯著),但在2006年以后,這種無相關性有所改變,雖然中美中短端利率的聯動關系仍舊不顯著,但中長端利率的聯動關系變得顯著起來,表現為隨著利率期限的增加,中美國債利率之間的相關性從不顯著變得顯著(以5%的顯著性水平為依據,3年以下β不顯著,而5年期以上顯著,表明雖然中美國債利率在中短端的聯動性依舊較弱,但中長端卻已經存在顯著的聯動性);與此同時,中國國債利率對國內因素(國內CPI或產出缺口)的變化作出反應的顯著性卻隨著期限的增加而逐漸減弱(以 F(δ1,δ2)的顯著性水平5%為判斷依據,期限在3年以下的中國國債利率對國內因素反應十分顯著,而5年以上的期限開始變得不顯著,與系數β的顯著性完全相反)。綜合β和F(δ1,δ2)的顯著性結果,可以證實中國國債名義利率變動在中短端的獨立性較強,不僅受美國相同期限利率影響弱,而且會對國內因素作出較強的獨立反應,而在中長端卻與美國相同期限的利率存在較強的聯動性,與國內因素的相關性也變得較弱。

注:***、**、*分別表示1%、5%和10%的顯著性水平;F(δ1,δ2)表示δ1和δ2假設都等于0的聯合F檢驗的F值;( )中的數為相應變量顯著性檢驗對應的P值。下同。

(二)馬爾柯夫機制轉換模型估計結果

除了事先設定總樣本的結構斷點,馬爾科夫機制轉換模型可以從事后的狀態估計結果進一步判斷模型在總時間段內是否發生了結構性變化。在方程(7)的基礎上引入兩狀態馬爾科夫轉換機制,模型可變為:

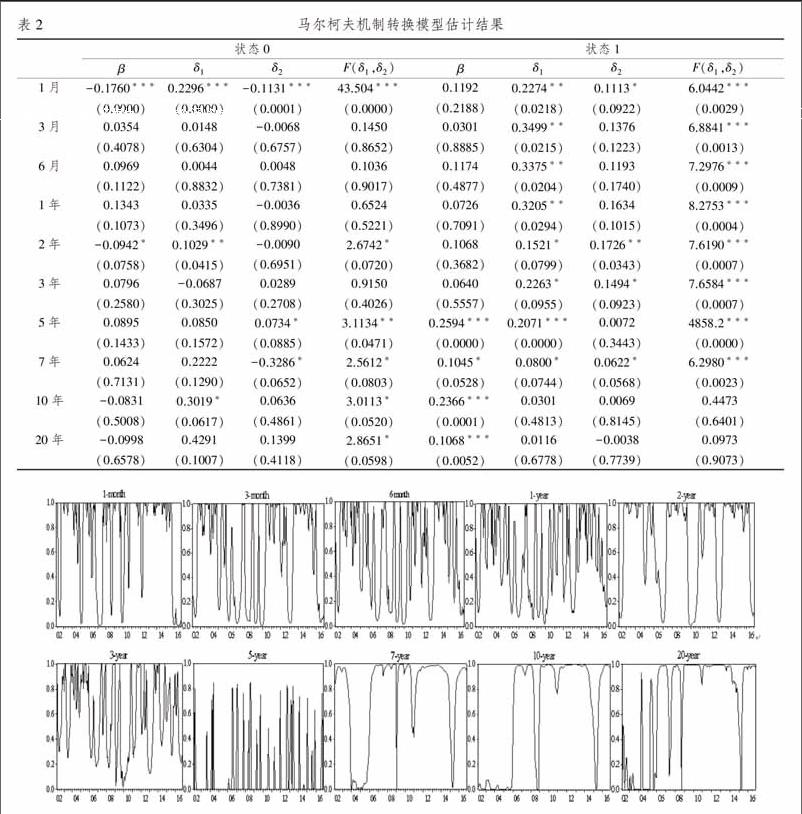

表2進一步證實中美利率的聯動性與期限有關:在狀態0,中美國債利率之間在各個期限上基本沒有顯著的系統性關系,而在狀態1,中美國債利率在短端沒有顯著性關系,但在中長端聯動性顯著,與分時段估計的結果一致,而且國內因素系數的聯合顯著性也與分時段估計結果一致,進一步核實“中短端獨立,中長端聯動”的結論。

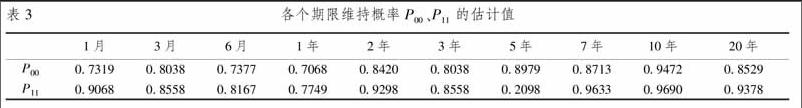

狀態概率的平滑推斷結果(圖1)進一步表明中美國債利率之間的關系自2005年末以來發生了結構性變動:對于中長端利率(7年、10年、20年)來說,狀態1(中美中長期利率存在顯著相關性)主要集中在2006年以后,而狀態0(中美中長期利率相關性不顯著)主要集中在2006年之前,意味著中美中長期利率之間的關系自2006年以來大多集中在狀態1,從而在2006年以后的時間段上表現為中美利率在中長端具有較強的聯動性。相反,對于中短端利率來說,或者兩種狀態均表現為中美利率無聯動性,或者兩種狀態在時間上分布隨機,〖JP+1〗從而在任一時間段內并不會表現出系統性的關聯性。此外,從狀態1的維持概率P11能進一步判斷(表3),中長端維持狀態1的概率高,這意味著現階段更可能維持狀態1的聯動性特征。

(三)實證結果分析

討論國家間利率關聯性常與資本管制和匯率制度相結合,而本文實證結果也表明在2005年末-2006年初附近發生了結構性改變,對應這一時期中國進行匯率制度改革并同時放松資本管制,可以說相應的改革措施導致了2006年前后發生了結構性變動。因此,可以嘗試從資本管制、匯率制度的角度對2006年以后中美國債利率“中長端聯動、中短端獨立”的現象進行解釋說明。實證結果表明,在中國資本開放度提高時,匯率浮動程度加大對利率獨立性的保持作用與利率期限有關,即中短端依舊獨立,而中長端卻變為與美國存在較強聯動性。一種可能的解釋是中國資本賬戶開放具有非對稱性,對長期國際資本流動的限制要低于短期資本,因而造成中美長期利率的相關性要比短期利率顯著。

具體而言,盡管匯率可浮動,長期資本賬戶開放度較高,依舊會造成中美長期利率相關性較強;與此同時,盡管中國短期資本賬戶開放度較長期資本項目低,但相比以往,短期資本流動的途徑和通暢性得到明顯提高,中國短期利率依舊獨立美國短期利率變動的現象意味著中國匯率浮動程度的提高在一定程度上抑制了中美短期利率的聯動性,可以減輕固定匯率制度下國內利率需要跟隨中心國利率變動的壓力。

三、結論以及政策建議

在中國金融市場融入全球程度提高的背景下,匯率浮動可以讓中國的利率擁有一定的獨立變動空間,但這并不足以完全隔絕外部利率。隨著我國資本賬戶開放程度的提高以及匯率制度的改革,在2006年以后,盡管中國國債名義利率在中短端仍舊具有較強獨立性,但中長端與美國變得具有較強的聯動性。如果從貨幣政策的獨立性角度來說,上述結論意味著中國貨幣政策在中短端無風險利率具有較強的獨立性,中短端利率設定仍舊能夠對國內因素作出獨立的反應,但中長端利率則會受到美國貨幣政策的顯著制約,中國貨幣政策已經不具備“完全”的獨立性,或者至少可以說中國貨幣政策對中長端的控制力已經比中短端弱,外部因素能夠顯著影響中國的中長端利率。〖JP+1〗因此,中美利率“中短端獨立,中長端聯動”的現象在肯定浮動匯率可以減輕國內利率跟隨中心國利率變動壓力的同時,也證明了不論匯率制度如何改變,金融市場一體化的提高都會強化中外金融條件的聯系。所以,在政策上可以有以下幾點啟示:

1.加強貨幣政策對中長期利率的影響。考慮到長期利率與一國重要實體經濟部門活動(如投資、耐用品消費)更相關,“長期利率與美國利率聯動”的事實也因此意味著貨幣政策實際上對國內重要經濟部門活動的控制力會受到外部因素的制約,為了實現國內經濟目標,貨幣政策不僅僅需要設定中短期利率,還需要通過其它措施對本國長期利率施加更大的影響。除了現階段利用再貸款利率、中期借貸便利利率的方式引導中長期利率形成外,央行還可以考慮并強化“預期管理”在貨幣政策體系的作用,通過“預期管理”影響市場對未來短期利率的預期來作用中長期利率水平。

2.注重宏觀審慎政策的應用以及合理使用資本流動監管。“三難選擇”命題實際上只考慮了國際資本對利差和匯率變動的追逐,資本流動只影響到利率和匯率,而“二難選擇”命題還考慮了金融機構的VaR約束和杠桿行為,認為資本流動與金融風險有關,需要采取宏觀審慎政策來監管機構的杠桿和信貸增長,抑制過度信貸增長,如反周期資本準備金要求、控制貸款-資產價值比、債務-收入比等指標,在高信貸增長時期加強對借貸標準和交易策略的監管,掌握干預的節奏,制定自動規則、對金融機構進行定期壓力測試,抑制金融中介的過度擴張能力;等等。除了宏觀審慎政策外,在必要時期(如國際金融機構急劇加杠桿或去杠桿,市場過度預期匯率貶值或升值,資本流入或流出幅度異常),還可以考慮資本流動監管措施,作為宏觀審慎政策的補充,限制資本過度流入或流出。

3.做好利率預警機制,積極參與國際貨幣政策合作。在金融市場全球一體化和現有國際金融體系下,美國等中心國貨幣政策會溢出到包括中國在內的眾多國家,中國應該做好利率預警機制,對美國等中心國貨幣政策走向做出預判并適時采取相應的預防措施。除此之外,中國還應積極參與國際貨幣政策合作,增強國家間貨幣政策的溝通和協商,并增加自己在國際貨幣基金組織、國際清算銀行等國際組織中的話語權。

注釋:

①注意方程(6)中并不包含常數項,因為利率差分長期來看會圍繞零值變動,利率并沒有一個向上或向下的長期變動趨勢,而且后文中模型估計結果也表明即使加入常數項,常數項的估計值也總是不顯著。

②當在模型中加入其它的變量時,如通脹和產出情況用CPI、PPI、IP、PMI的第一、二主成分表示,在模型中加入美國核心CPI和失業率缺口,在模型中加入全球因素VIX(標準普爾500波動率指數)和TED(3月期倫敦歐洲美元存款利率與3月期美國國債利率之間的差值),得到的結果保持基本一致。

③改變結構斷點時間(2005年10月至2006年3月中任意一月),結論仍舊不變。

參考文獻:

[1]Klein, M.W., Shambaugh, J.C.Rounding the Corners of the Policy Trilemma: Sources of Monetary Policy Autonomy[J].American Economic Journal: Macroeconomics, 2015, 7(4): 33-66.

[2]Shambaugh, J.C.The Effect of Fixed Exchange Rates on Monetary Policy[J].Quarterly Journal of Economics, 2004,119: 301-352.

[3]Obstfeld, M., Shambaugh, J.C., Taylor, A.The Trilemma in History: Tradeoffs among Exchange Rates, Monetary Policies, and Capital Mobility[J].Review of Economics and Statistics, 2005, 87(3):423-438.

[4]Aizenman, J., Chinn, M.D., Ito, H. Monetary Policy Spillovers and the Trilemma in The New Normal: Periphery Country Sensitivity to Core Country Conditions[J].Journal of International Money and Finance, 2016,68: 298-330.

[5]Edwards, S. Monetary PolicyIndependence under Flexible Exchange Rates: An Illusion?[J].The World Economy, 2015: 773-787.

[6]He, D.,R.N.McCauley.Transmitting Global Liquidity to East Asia: Policy Rates, Bond Yields, Currencies and Dollar Credit[C].BIS Working Papers 431, October 2013.

[7]Miranda-Agrippino, S., Rey, H.World Asset Markets and the Global Financial Cycle[C].Working Paper presented on Helene Reys Official Website,2015.

[8]Obstfeld, M.Trilemmas and Trade-Offs: Living with Financial Globalization[C].Working paper: University of California, Berkeley,2014.

[9]Passari, E., Rey, H. Financial Flows and the International Monetary System[J].The Economic Journal, 2015,125(584): 675-698.

[10]Rey, H.Dilemma not Trilemma: The Global Financial Cycle and Monetary Policy Independence[C].Jackson Hole Economic Symposium, 2013.

[11]Rey, H.International Channels of Transmission of Monetary Policy and the Mundellian Trilemma[C].Working paper: London Business School, 2015.

(責任編輯:關立新)

收稿日期:2017-01-22

作者簡介:楊鎮瑀(1988-),男,湖南常德人,北京大學經濟學院博士研究生,研究方向:國際金融;施建淮(1962-),男,北京大學經濟學院教授,博士生導師,研究方向:國際金融、貨幣理論與政策;游麗萍(1987-),女,泰國人,北京大學經濟學院博士研究生,研究方向:國際金融。