產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下的信息類高端技術(shù)技能人才培養(yǎng)模式探索與實(shí)踐

摘 要:信息技術(shù)類專業(yè)所依托的區(qū)域經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型升級(jí),產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)技能人才的需求與高職教育人才供給之間存在著矛盾。廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院構(gòu)建基于“4+1工場(chǎng)”的工程化人才培養(yǎng)模式,重構(gòu)“四融合”的專業(yè)課程體系,打造角色多樣的特色師資團(tuán)隊(duì),探索新型多方互動(dòng)校企合作模式,拓展技術(shù)服務(wù)渠道,初步實(shí)現(xiàn)了專業(yè)主動(dòng)追蹤行業(yè)產(chǎn)業(yè)、專業(yè)參與企業(yè)技術(shù)活動(dòng)、企業(yè)參與教學(xué)全過(guò)程的平臺(tái)與機(jī)制,初步實(shí)現(xiàn)了專業(yè)被企業(yè)信賴、專業(yè)培養(yǎng)的學(xué)生被行業(yè)產(chǎn)業(yè)認(rèn)同[5]。

關(guān)鍵詞:4+1工場(chǎng);人才培養(yǎng)模式;技術(shù)技能人才;職業(yè)教育

中圖分類號(hào):TP642 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

Abstract:During the current process of regional economy transformation and upgrading,there is a contradiction between the demand for IT talents and the supply of talents in higher vocational education. Guangdong Lingnan Institute of Technology has established the engineering-oriented talent cultivation mode of "4+1 Workshop",reconstructed the specialized curriculum system of "Four Integration",and built a characteristic faculty team of multi-skilled teachers.By exploring the new interactive university-enterprise cooperation mode and broadening technical service channels, the institute has initially implemented the platforms and mechanisms of actively keeping track of the industry,participating intechnical activities of enterprises and inviting enterprises to participate in the whole process of teaching.The institute has initially acquired the credibility from enterprises and the students cultivated have gained acceptance from the industry.

Keywords:4+1 workshop;talent cultivation mode;technical talents;higher vocational education

1 引言(Introduction)

信息技術(shù)類專業(yè)所依托的區(qū)域經(jīng)濟(jì)(廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、天河軟件園)發(fā)展迅速、正在轉(zhuǎn)型升級(jí),產(chǎn)業(yè)對(duì)技術(shù)技能人才的需求與高職教育人才供給之間存在著矛盾。主要體現(xiàn)在:

(1)人才培養(yǎng)以提升技能為主的技能訓(xùn)練,產(chǎn)業(yè)需求的人才要求技術(shù)應(yīng)用能力和創(chuàng)新、創(chuàng)意能力。

(2)課程體系的構(gòu)建趨于傳統(tǒng),師資團(tuán)隊(duì)目前在項(xiàng)目研發(fā)上的能力還有待加強(qiáng),具備國(guó)際化前沿技術(shù)的師資特別是既能實(shí)施教學(xué)又能實(shí)施軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的“雙師素質(zhì)”師資比例偏低,師資梯隊(duì)還沒(méi)有形成[1]。

(3)大部分實(shí)訓(xùn)室還停留在以訓(xùn)練技能為主,在綜合功能特別是技術(shù)研發(fā)功能上還存在一定的差距。

(4)新形勢(shì)下人才培養(yǎng)質(zhì)量的評(píng)價(jià)體系還有待完善,還未形成指標(biāo)分明的人才培養(yǎng)質(zhì)量評(píng)價(jià)體系。

(5)校企合作的模式還停留在以頂崗實(shí)習(xí)、訂單班培訓(xùn)的低級(jí)階段。

(6)社會(huì)服務(wù)能力在服務(wù)量特別是科技服務(wù)收益上還有待提升。

面對(duì)行業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí),教育、特別是職業(yè)教育必須解放思想、與時(shí)俱進(jìn)。廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院,通過(guò)改革人才培養(yǎng)模式,創(chuàng)新性構(gòu)建技術(shù)服務(wù)平臺(tái),初步實(shí)現(xiàn)了專業(yè)被企業(yè)信賴、專業(yè)培養(yǎng)的學(xué)生被行業(yè)產(chǎn)業(yè)認(rèn)同的目標(biāo)。

2 探索與實(shí)踐的整體思路(The whole idea of exploration and practice)

(1)構(gòu)建基于“4+1工場(chǎng)”的工程化人才培養(yǎng)模式,重構(gòu)“四融合”的專業(yè)課程體系。

通過(guò)充分的調(diào)研,捕獲由行業(yè)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)而引發(fā)的對(duì)人才培養(yǎng)的新要求,構(gòu)建“4+1工場(chǎng)”人才培養(yǎng)平臺(tái),基于DQP的學(xué)分制、工程化人才培養(yǎng)模式,按照既強(qiáng)化“實(shí)務(wù)操作技能”又融入“技術(shù)技能”的原則,以“四級(jí)”融合項(xiàng)目為框架重構(gòu)專業(yè)課程體系,同時(shí)配套開(kāi)展課程規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)資源課、項(xiàng)目案例庫(kù)等方面的建設(shè)[2]。

(2)校企合作打造角色多樣的特色師資團(tuán)隊(duì)。

全力打造角色多樣的特色師資團(tuán)隊(duì),培養(yǎng)既具有項(xiàng)目化的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),又具備實(shí)戰(zhàn)型項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和企業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)的“雙師素質(zhì)”教師。重點(diǎn)培養(yǎng)專業(yè)建設(shè)負(fù)責(zé)人、專業(yè)帶頭人(教學(xué)管理型,研發(fā)管理型)以及骨干教師,形成項(xiàng)目案例教學(xué)講師、企業(yè)級(jí)開(kāi)發(fā)技術(shù)培訓(xùn)師、項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師、產(chǎn)品解決方案專家的教師梯隊(duì)。聘請(qǐng)行業(yè)企業(yè)專業(yè)帶頭人,組建企業(yè)專家團(tuán)隊(duì),校企共建項(xiàng)目講師團(tuán)隊(duì),組建創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。

(3)完善校企合作運(yùn)行機(jī)制、推進(jìn)多方互動(dòng)合作模式。

依托軟件專業(yè)管理委員會(huì)和廣東省服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì),在項(xiàng)目孵化、強(qiáng)化實(shí)踐教學(xué)方面展開(kāi)深度合作;形成“協(xié)會(huì)—專業(yè)—技研中心—企業(yè)”多方互動(dòng)的合作模式,打造國(guó)際IT服務(wù)外包人才培養(yǎng)基地,校企共建“嶺南移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技研中心”。

(4)構(gòu)建“教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、研發(fā)、創(chuàng)新”四位一體的實(shí)踐環(huán)境。

通過(guò)新建、改建、擴(kuò)建等方式將軟件技術(shù)專業(yè)的校內(nèi)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)成為集教學(xué)、培訓(xùn)、產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新四位一體的、區(qū)域共享型軟件實(shí)訓(xùn)基地,達(dá)到能同時(shí)滿足強(qiáng)化崗位技能訓(xùn)練和強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新訓(xùn)練的目標(biāo)。建設(shè)軟件技術(shù)實(shí)訓(xùn)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)兩大基地。

(5)拓展服務(wù)渠道,提高社會(huì)服務(wù)能力。

面向廣州開(kāi)發(fā)區(qū)、廣州科學(xué)城等區(qū)域的企業(yè)提供專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),并為企業(yè)提供技術(shù)咨詢、項(xiàng)目研發(fā)等技術(shù)服務(wù),大力開(kāi)展橫向技術(shù)服務(wù)、承接橫向課題,取得經(jīng)濟(jì)效益;開(kāi)展面向企業(yè)人員、中高職師資人員等社會(huì)培訓(xùn);通過(guò)嶺南移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技研中心接納并負(fù)責(zé)培育頂崗實(shí)習(xí)生[3]。

3 構(gòu)建基于“4+1工場(chǎng)”的工程化人才培養(yǎng)模式 (Construction of engineering talents training mode based on "4+1 workshop")

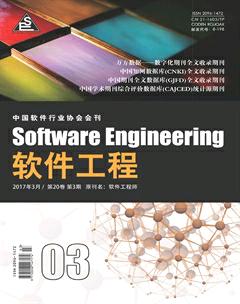

“4+1工場(chǎng)”即依據(jù)技術(shù)技能人才培養(yǎng)的規(guī)劃,按技術(shù)訓(xùn)練的不同層次與要求,以項(xiàng)目為載體、層進(jìn)式的人才培養(yǎng)模式。第一學(xué)年,1號(hào)項(xiàng)目案例學(xué)習(xí)工場(chǎng),采用類似于沙龍課堂的翻轉(zhuǎn)教學(xué)模式,讓學(xué)生接觸到很多深入淺出而又新穎的項(xiàng)目案例,通過(guò)交互式的教學(xué)模式,讓學(xué)生在案例中牢固掌握本專業(yè)的技術(shù)技能基礎(chǔ)知識(shí),開(kāi)闊項(xiàng)目案例眼界;第三學(xué)期,2號(hào)工程規(guī)范和流程實(shí)訓(xùn)工場(chǎng),依托豐富的企業(yè)設(shè)備資源和具有行業(yè)氣質(zhì)的師資力量,使學(xué)生親身體驗(yàn)行業(yè)龍頭企業(yè)的規(guī)范和流程,并逐步成長(zhǎng)為一個(gè)具有一定創(chuàng)新功底的規(guī)范職業(yè)人;第四學(xué)期,3號(hào)專項(xiàng)技術(shù)訓(xùn)練工場(chǎng),“因材施教,專才導(dǎo)向”,以專項(xiàng)或?qū)n}的形式開(kāi)展富有專業(yè)特色的技術(shù)創(chuàng)新創(chuàng)意活動(dòng),培養(yǎng)學(xué)生的項(xiàng)目研究能力,并逐步成長(zhǎng)為的技術(shù)創(chuàng)新和革新能手;第五學(xué)期,4號(hào)服務(wù)外包項(xiàng)目研發(fā)工場(chǎng),學(xué)生在教師團(tuán)隊(duì)的帶領(lǐng)下,按照企業(yè)真實(shí)需求進(jìn)行真槍實(shí)戰(zhàn)的項(xiàng)目研發(fā);第六學(xué)期,創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)工場(chǎng),初步熟悉了行業(yè)和企業(yè)規(guī)范的職業(yè)人,具有了一定的技術(shù)底蘊(yùn),經(jīng)歷了數(shù)個(gè)真槍實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目,學(xué)生在教師團(tuán)隊(duì)的引領(lǐng)下,基于創(chuàng)新實(shí)戰(zhàn)工場(chǎng)的平臺(tái)嘗試開(kāi)展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)[4]。

最終,形成以構(gòu)建“4+1工場(chǎng)”為人才培養(yǎng)平臺(tái),基于DQP的學(xué)分制、工程化人才培養(yǎng)模式,按照既強(qiáng)化“實(shí)務(wù)操作技能”又融入“技術(shù)技能”的原則,以“四級(jí)”融合項(xiàng)目為框架重構(gòu)專業(yè)課程體系,同時(shí)配套開(kāi)展課程規(guī)范、網(wǎng)絡(luò)資源課、項(xiàng)目案例庫(kù)等方面的建設(shè)[4]。

4 以“四級(jí)”融合項(xiàng)目為框架重構(gòu)專業(yè)課程體系 (The fusion project to "level four" as a framework for curriculum system)

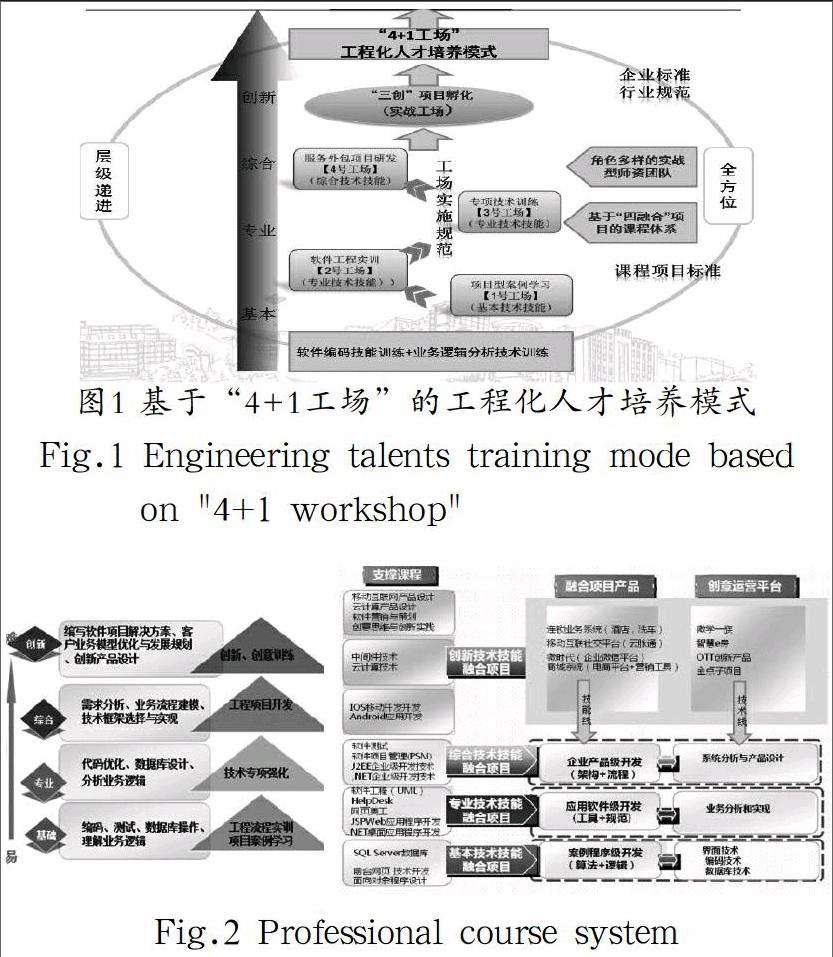

通常來(lái)說(shuō),實(shí)務(wù)教育面向當(dāng)前需求,在提升操作技能方面效果明顯,而隨著人才培養(yǎng)規(guī)格的提升,我們不能只滿足于培養(yǎng)具體很強(qiáng)專業(yè)技能的人才,而是要求培養(yǎng)具有一定的技術(shù)革新和應(yīng)用能力的技術(shù)技能型人才,因此適當(dāng)強(qiáng)化面向未來(lái)的技術(shù)基礎(chǔ)教育和創(chuàng)新教育。充分剖析各個(gè)專業(yè)的“技術(shù)”“技能”兩方面的目標(biāo),按層次遞進(jìn)的原則,結(jié)合“4+1工場(chǎng)”每個(gè)環(huán)節(jié)的側(cè)重點(diǎn),規(guī)劃設(shè)計(jì)基本技術(shù)技能項(xiàng)目、專業(yè)技術(shù)技能項(xiàng)目、綜合技術(shù)技能項(xiàng)目以及創(chuàng)新技術(shù)技能項(xiàng)目,通過(guò)四級(jí)融合項(xiàng)目的實(shí)施,使學(xué)生達(dá)到操作技能強(qiáng)、能從事技術(shù)活動(dòng)、具有一定技術(shù)創(chuàng)新能力的水平。

5 完善校企合作運(yùn)行機(jī)制、推進(jìn)多方互動(dòng)合作模 式(Improve the operation mechanism of school enterprise cooperation,and promote the mode of interaction and cooperation)

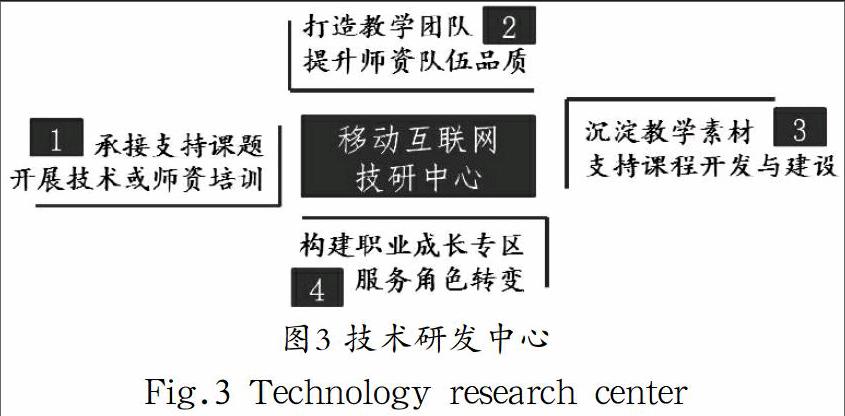

(1)依托嶺南移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心提升專業(yè)教師團(tuán)隊(duì)品質(zhì)。

構(gòu)建技研中心(如移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技研中心)平臺(tái),并打造成“雙師型”教師的校內(nèi)培育基地,每年接納不少于三名教師進(jìn)行真實(shí)項(xiàng)目研發(fā),并作為學(xué)生的項(xiàng)目實(shí)踐和實(shí)習(xí)基地。每年接納不少于50人次學(xué)生進(jìn)行頂崗實(shí)習(xí)。同時(shí)技研中心可以作為專業(yè)進(jìn)行社會(huì)服務(wù)的示范基地,開(kāi)展技術(shù)服務(wù)和特色技術(shù)人才定制培養(yǎng),每年至少承接一項(xiàng)以上橫向服務(wù)項(xiàng)目。并為專業(yè)每年提供真實(shí)項(xiàng)目案例兩個(gè),自主研發(fā)項(xiàng)目每年不少于一項(xiàng)。

(2)專業(yè)與協(xié)會(huì)的合作模式。與廣州軟件協(xié)會(huì)合作,共同開(kāi)展軟件行業(yè)人才需求調(diào)研和產(chǎn)業(yè)分析,就軟件行業(yè)規(guī)范開(kāi)展研討,并輸送教師參與軟件協(xié)會(huì)的部分工作;與深圳市云計(jì)算產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)合作,開(kāi)展深圳市云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)課題研究,共同開(kāi)發(fā)《云計(jì)算架構(gòu)與關(guān)鍵應(yīng)用技術(shù)》課程標(biāo)準(zhǔn),并建立云計(jì)算聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室;與廣東省服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)促進(jìn)會(huì)開(kāi)展合作,就軟件服務(wù)外包人才培養(yǎng)開(kāi)展合作[5]。

(3)專業(yè)與軟件企業(yè)的合作模式。與軟件企業(yè)開(kāi)展訂單班教學(xué),為企業(yè)培養(yǎng)定制化的人才。具體來(lái)說(shuō),與深圳易思博合作成立互聯(lián)網(wǎng)金融的訂單班;與廣東用友軟件合作成立用友ERP訂單班;與廣州信景技術(shù)合作成立電商訂單班。

(4)專業(yè)、技研中心、企業(yè)三方互動(dòng)合作模式。包括人力資源需求定制和強(qiáng)化集訓(xùn);合作實(shí)驗(yàn)室環(huán)境搭建;實(shí)踐基地建立和項(xiàng)目聯(lián)合開(kāi)展;圍繞企業(yè)規(guī)范、項(xiàng)目孵化、實(shí)踐教學(xué),重點(diǎn)打造“用友ERP軟件”“信景電商軟件”兩個(gè)教學(xué)工廠,與廣東省服務(wù)外包協(xié)會(huì)合作建立服務(wù)外包軟件工廠一個(gè),共同培養(yǎng)面向企業(yè)所需的定向軟件人才;大規(guī)模地培養(yǎng)軟件開(kāi)發(fā)崗位上具有熟練操作技能的軟件工廠人才。

6 校企合作打造角色多樣的特色師資團(tuán)隊(duì)(School enterprise cooperation to create a diverse role of teachers team)

培養(yǎng)一支既具有豐富的職業(yè)教育經(jīng)驗(yàn)又有實(shí)際的項(xiàng)目研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)的技藝高超、技能精湛、具備創(chuàng)新精神的教師隊(duì)伍,是培養(yǎng)技術(shù)技能型人才的關(guān)鍵。利用云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的軟件行業(yè)機(jī)遇,承接產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目,開(kāi)展技術(shù)服務(wù),進(jìn)行應(yīng)用技術(shù)推廣和創(chuàng)新型課題研究,打造專兼結(jié)合的具備軟件技術(shù)培訓(xùn)、實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目研發(fā)、創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)特質(zhì)的專兼一體的師資團(tuán)隊(duì)。

(1)選拔專業(yè)帶頭人,進(jìn)行管理和科研綜合能力打造;在現(xiàn)有專任教師和企業(yè)兼職教師中選拔中級(jí)以上并具備碩士或博士學(xué)位的“雙師”型教師進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng),帶領(lǐng)、組織軟件專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行專業(yè)教學(xué)、課程體系開(kāi)發(fā)、企業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、軟件項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā),并能承擔(dān)國(guó)家級(jí)科研課題或承接企業(yè)技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目專業(yè)負(fù)責(zé)人。

(2)按照分方向按照規(guī)劃培養(yǎng)具有明顯專向優(yōu)勢(shì)的帶頭人;通過(guò)集中培訓(xùn)、國(guó)內(nèi)調(diào)研、出國(guó)學(xué)習(xí)、參與軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)組織活動(dòng)、校企合作課題開(kāi)發(fā),培養(yǎng)具有不同專攻和特長(zhǎng)的專業(yè)帶頭人三名。其中教學(xué)管理型專業(yè)帶頭人至少應(yīng)該主導(dǎo)或核心參與省級(jí)以上教研教改課題一項(xiàng),并能指導(dǎo)學(xué)生參加省級(jí)以上的競(jìng)賽項(xiàng)目并獲獎(jiǎng)。研發(fā)管理型專業(yè)帶頭人至少應(yīng)該主導(dǎo)或者核心參與校級(jí)或市級(jí)以上的科研課題一項(xiàng),并能夠帶領(lǐng)技研中心學(xué)生團(tuán)隊(duì)實(shí)施橫向技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目不少于三項(xiàng)。

(3)提升專業(yè)帶頭人的職教水平和專業(yè)規(guī)劃能力;參加先進(jìn)職教理念培訓(xùn),提升專業(yè)建設(shè)與規(guī)劃能力,能夠構(gòu)建新型的人才培養(yǎng)模式;參加專業(yè)技術(shù)培訓(xùn),掌握技術(shù)前沿動(dòng)態(tài),并能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施省級(jí)以上的師資培訓(xùn)和企業(yè)定向的技術(shù)培訓(xùn)。

(4)加強(qiáng)專業(yè)骨干教師培養(yǎng)。制定骨干教師培訓(xùn)規(guī)劃,圍繞培養(yǎng)既熟悉國(guó)際軟件動(dòng)向、勝任軟件開(kāi)發(fā)工作,又能教書育人的專業(yè)骨干,通過(guò)一系列舉措,使之逐漸成長(zhǎng)為項(xiàng)目案例教學(xué)講師、企業(yè)級(jí)開(kāi)發(fā)技術(shù)培訓(xùn)師、項(xiàng)目研發(fā)導(dǎo)師、產(chǎn)品方案專家等角色。

7 構(gòu)建“教學(xué)、實(shí)訓(xùn)、研發(fā)、創(chuàng)新”四位一體的 實(shí)踐環(huán)境(Construction of "teaching, training, research,development and innovation" four in one practice environment)

按照基于“4+1工場(chǎng)”的人才培養(yǎng)模式和“四融合”的專業(yè)課程體系以及實(shí)訓(xùn)模式需求,對(duì)內(nèi)打造“軟件技術(shù)實(shí)訓(xùn)基地”和“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)訓(xùn)基地”。

同時(shí),利用良好的校企資源,與廣東用友、廣州信景企業(yè)、廣東省服務(wù)外包協(xié)會(huì)合作建立校內(nèi)軟件教學(xué)、實(shí)訓(xùn)工廠三個(gè),在注重硬件建設(shè)的同時(shí)注重融入企業(yè)文化,讓學(xué)生在一個(gè)充滿職業(yè)氛圍的實(shí)訓(xùn)環(huán)境中接受良好的熏陶,養(yǎng)成良好的職業(yè)習(xí)慣,對(duì)外新建校外頂崗實(shí)訓(xùn)(10人以上)基地,主要承擔(dān)學(xué)生認(rèn)知實(shí)習(xí)、生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)、頂崗實(shí)習(xí)和教師頂崗實(shí)踐等任務(wù)。校外實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)基地將采用無(wú)報(bào)酬見(jiàn)習(xí)、微薪頂崗、無(wú)薪頂崗、企業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)、企業(yè)項(xiàng)目外包開(kāi)發(fā)、合作項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、合作項(xiàng)目申報(bào)、委托項(xiàng)目研發(fā)、企業(yè)兼職教師等各種形式實(shí)現(xiàn)人力資源、設(shè)備資源共享。通過(guò)積極參與企業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),使企業(yè)項(xiàng)目物化在教學(xué)過(guò)程中,使學(xué)生的創(chuàng)新創(chuàng)意物化再在企業(yè)的成果中。

8 結(jié)論(Conclusion)

基于“4+1工場(chǎng)”的人才培養(yǎng)模式和“四融合”的專業(yè)課程體系等框架來(lái)實(shí)施信息類高端技術(shù)技能人才培養(yǎng),使人才培養(yǎng)規(guī)格同步產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),使高職院校培養(yǎng)技術(shù)技能人才成為可能,同時(shí)以“四級(jí)”融合項(xiàng)目為框架的專業(yè)課程體系能有效保障技術(shù)技能人才培養(yǎng)成效,技研中心項(xiàng)目同步社會(huì)技術(shù)服務(wù)需求,使得專業(yè)參與企業(yè)技術(shù)革新成為可能。

參考文獻(xiàn)(References)

[1] 金建剛.軟件學(xué)院人才培養(yǎng)模式研究[J].中國(guó)電力教育,2012 (26):30-31.

[2] 佘學(xué)文.高職軟件服務(wù)外包人才培養(yǎng)模式的探索與實(shí)踐[J].軟件工程師,2015(01):28-30.

[3] 顧韻華,季賽,呂巍.軟件與信息服務(wù)外包人才培養(yǎng)相關(guān)機(jī)制的研究[J].教育教學(xué)論壇,2014(4):141-142.

[4] 龔芳海,李文彪,吳道君.構(gòu)建基于“4+1工場(chǎng)”的工程化人才培養(yǎng)模式[J].中外企業(yè)家,2015(20):139-140.

[5] 李林林.高校軟件人才培養(yǎng)模式的探索與思考[J].黑龍江教育(高教研究與評(píng)估),2012,(11):77-78.

作者簡(jiǎn)介:

佘學(xué)文(1977-),男,碩士,講師,系統(tǒng)分析師.研究領(lǐng)域:高 職教育,軟件技術(shù).