數據新聞是如何使用地圖的?

宋可嘉+王錫苓

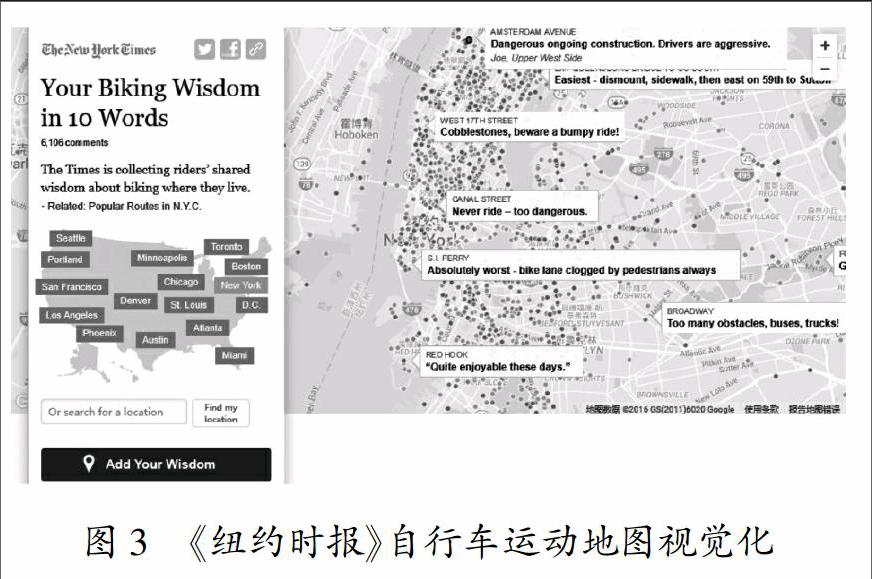

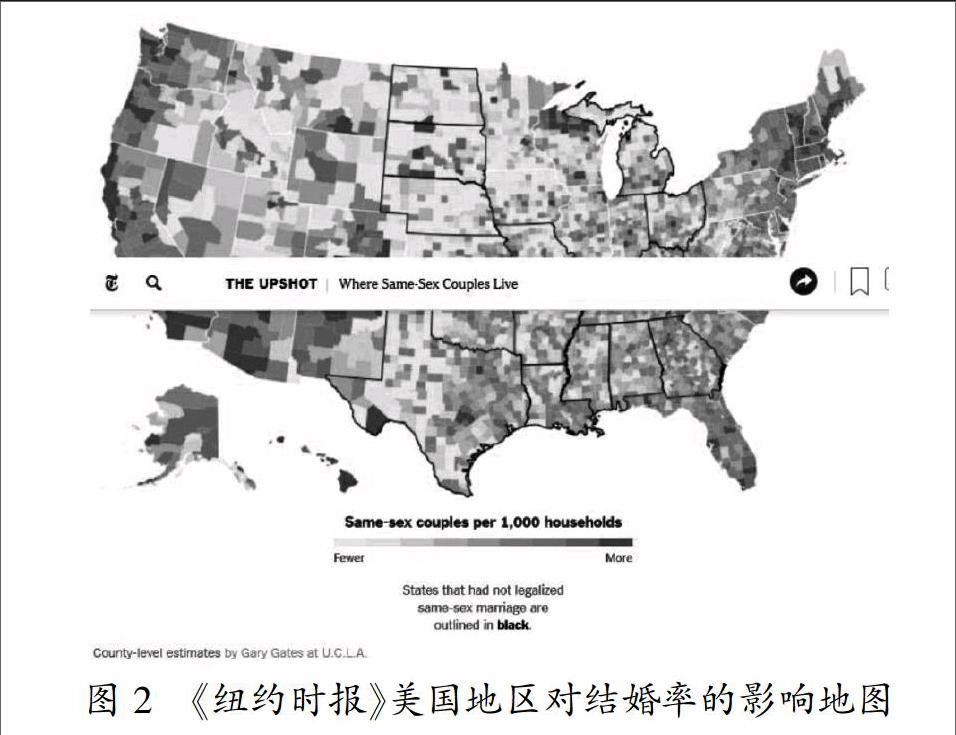

【摘要】在數據新聞報道中,地圖作為一種常見的可視化手段,生動形象地展示數據內涵、延伸受眾的時空感知,成為數據報道常見的方式。以《衛報》《紐約時報》《華盛頓郵報》為代表的領先數據新聞媒體經過多年的探索,已經創造出豐富多彩的地圖可視化使用方式。其地圖可視化形式的特點有:快速處理數據及可視化的能力,地圖報道內容緊隨熱點事件,樣式以輪廓圖為主,數據來源多樣,互動效果強。反觀國內自2012年興起的數據新聞的地圖可視化,大多數停留在靜態的信息圖使用層面上。

【關鍵詞】地圖可視化數據新聞;《紐約時報》;《華盛頓郵報》;《衛報》

2012年12月20日,《紐約時報》網站發布題為《雪崩》的數據新聞專題報道,受到了超過290萬用戶的關注,在全球引起轟動。該報道將新聞內容與新媒體互動技術進行了融合,用圖片、文字、音視頻及3D技術展現了發生在華盛頓州喀斯喀特山脈一次驚天動地的大災難。早在2009年,西方數據新聞報道的先鋒《衛報》已在其網站上設立了數據博客,開始了數據新聞報道。這種以數據庫和信息視覺化為基礎、以事件可證性為特征,通過圖表、地圖、線圖等直觀、交互式新聞報道形式,在數據信息爆炸、可視化技術和數據挖掘分析技術日益成熟的時代被認為是一種能更好地解讀現象復雜性、滿足用戶好奇心、逼近事實真實性和客觀性的一種新聞樣式。數據新聞實踐者認為“數據新聞使新聞回歸了本質”。[1]自此,數據新聞報道形式開始廣泛應用。

數據新聞報道中,地圖可視化是一種十分重要的呈現手段和技術,它能直觀再現事件發生地域空間、時間整體推進過程以及波及的范圍與影響,因而被廣泛應用于數據新聞報道中。以《紐約時報》《華盛頓郵報》《衛報》為代表的傳統媒體在數據新聞實踐中,不僅使用“互動地圖”展現大量龐雜的數據信息,還使用實景地圖、衛星地圖等多種地圖可視化形式去呈現新聞事實,或整體或局部提供真實環境信息貼近、滿足受眾的心理需求,這些實踐探索為數據新聞報道帶來了十分重要的啟示。

反觀國內數據新聞使用的地圖可視化形式,大多以靜態信息圖為主,呈現數據較為簡單,并主要運用在經濟類、統計類的話題中。[2]這從一個側面可以看出,當下國內媒體在數據新聞生產過程中,在專業性(組建包括數據工程師、圖表設計師、記者的數據新聞團隊)、獲取多元數據庫、選題多樣性、用戶參與度等多個方面與國外數據新聞報道領先的媒體存在一定的差距。

為此,本文以《衛報》《紐約時報》《華盛頓郵報》三家世界知名的、數據新聞發展較早的傳統媒體為研究對象,分析探究其數據新聞報道中的地圖使用方式,期望總結和歸納其經驗、探討其使用豐富多彩的數據地圖新聞的成因,以對國內地圖可視化形式的運用乃至數據新聞的生產提供一定的借鑒和參考。

一、地圖可視化的議題選擇及使用

地圖作為一種按照一定的數學法則及繪圖規律展現部分或全部物理空間的地理、地貌、地質信息以及政治地理信息的圖形,在石器時代就已經被人們使用及熟知。[3]廣義上說,地圖是一種古老的信息圖。大眾對地圖比其他圖形更為熟悉的特點使得地圖視覺化方式更便于運用到新聞報道中。隨著數字媒體和移動互聯網技術的發展,在數據新聞可視化報道中,地圖既能以色塊展現統計數據的差異,又可使用動態圖形同時展示地理空間中整體宏觀結構和微觀的細節,還可以使用音視頻信息,為地圖可視化提供豐富多彩的展示手段。

(一)涉及空間范圍廣的災難性報道中的地圖可視化

新聞是對新近發生的事實的報道。一些重大的災難性事件往往是新聞報道的重要主題。借助數據新聞的地圖可視化形式,可以使新聞報道更加直觀、具現場感和具有震撼力,給受眾留下深刻的印象。《紐約時報》《華盛頓郵報》《衛報》等傳統媒體在此類報道中,經常會采用地圖可視化新聞報道形式。如颶風、火災、洪水、石油泄漏等危害性大的新聞報道,這些媒體會使用多種不同類型的地圖進行闡釋解讀。例如,2010年8月美國東海岸遭遇強大颶風襲擊后,《紐約時報》采用一幅新奧爾良第9街區的電子地圖講述了整個新聞故事。圖中第9街區為整體規劃的社區。其中有兩條筆直并列的道路。用戶只要點擊地圖上面的播放按鈕,就可以看到,兩條馬路由灰色一點點變為紅色,同時左邊四幅對比颶風災難前后5年的實景圖便隨之動起來,隨著馬路顏色的變化而變換實地景色,讀者可以看到2006年一場洪水災難剛剛發生后到2010年災后街區主干道路兩旁建筑重建完成的整個變化過程。這種可交互式的地圖給讀者以強烈的現場代入感,能讓人們對災難的破壞力度以及修復的困難程度有一定的認識。

另外,在數據新聞的地圖可視化中,既可以通過分階顏色展現災難對各個地區不同的影響程度,讓觀者了解整體情況;也可以通過實景地圖讓受眾直觀感知自身周邊,與己相鄰地區的受災真實詳情;還可以通過不同時間段所拍攝的衛星地圖向用戶傳達自然災害、環境污染及其所造成的嚴重影響。

除此之外,媒體還把地圖與圖表、圖標結合,將統計出的受環境災害而傷亡的人數以紅色圓點的方式標記在地圖上。當地圖上布滿了密密麻麻的紅點時,受眾對傷亡情況的認知將不會停留在一個個冰冷的數字上,而是有著更為直觀和震撼的印象。例如,在報道墨西哥灣漏油事件對生態環境的影響時,《紐約時報》的數據新聞團隊便制作了一幅布滿黑紅點的地圖——海龜及海鳥的死亡地圖(如圖1所示),它將每個因石油污染而死的海鳥和海龜以黑點和紅點替代,在地圖上標注出它們的死亡地點,讓用戶在一個全局的層面了解到災難對生態環境的嚴重破壞。

地理要素在突發性災難報道中承載著重要功能,最主要的是給予不能親歷事發現場的讀者現場的帶入感和震撼力,使其不需要真實的人際交流和實地考察就能產生與事件親歷者類似的共感。以《紐約時報》為代表的媒體的此類報道,旨在讓人們對或近或遠的災難的影響有更整體的認知,從而深刻地了解和反思人類與大自然共生共存的關系。

(二)涉及社會人口、族群的主題,地圖可視化可做背景的解釋